1 0 0 0 Donaldson不変量とSeiberg-Witten理論

- 著者

- 古田 幹雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.181-198, 1998-04-28

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 海洋酸性化がサンゴ礁域の石灰化生物に及ぼす影響

- 著者

- 諏訪 僚太 中村 崇 井口 亮 中村 雅子 守田 昌哉 加藤 亜記 藤田 和彦 井上 麻夕里 酒井 一彦 鈴木 淳 小池 勲夫 白山 義久 野尻 幸宏 Ryota Suwa Takashi Nakamura Akira Iguchi Masako Nakamura Masaya Morita Aki Kato Kazuhiko Fujita Mayuri Inoue Kazuhiko Sakai Atsushi Suzuki Isao Koike Yoshihisa Sirayama Yukihiro Nojiri 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 九州大学付属天草臨海実験所 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 琉球大学大学院理工学研究科 琉球大学大学院理工学研究科 東京大学海洋研究所 琉球大学熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設 産業技術総合研究所 琉球大学 京都大学フィールド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所 国立環境研究所地球環境研究センター Seto Marine Biological Laboratory Field Science Education and Research Center Kyoto University Amakusa Marine Laboratory Kyusyu University Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Graduate School of Engineering and Science University of the Ryukyus Graduate School of Engineering and Science University of the Ryukyus Ocean Research Institute The University of Tokyo Sesoko Station Tropical Biosphere Research Center University of the Ryukyus Geological Survey of Japan National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIST) University of the Ryukyus Seto Marine Biological Laboratory Field Science Education and Research Center Kyoto University Center for Global Environmental Research National Institute for Environmental Studies

- 出版者

- 日本海洋学会

- 雑誌

- 海の研究 (ISSN:09168362)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.21-40, 2010-01-05

- 参考文献数

- 102

- 被引用文献数

- 3

産業革命以降の二酸化炭素(CO_2)排出量の増加は,地球規模での様々な気候変動を引き起こし,夏季の異常高海水温は,サンゴ白化現象を引き起こすことでサンゴ礁生態系に悪影響を及ぼしたことが知られている。加えて,増加した大気中CO_2が海水に溶け込み,酸として働くことで生じる海洋酸性化もまた,サンゴ礁生態系にとって大きな脅威であることが認識されつつある。本総説では,海洋酸性化が起こる仕組みと共に,海洋酸性化がサンゴ礁域の石灰化生物に与える影響についてのこれまでの知見を概説する。特に,サンゴ礁の主要な石灰化生物である造礁サンゴや紅藻サンゴモ,有孔虫に関しては,その石灰化機構を解説すると共に,海洋酸性化が及ぼす影響について調べた様々な研究例を取り上げる。また,これまでの研究から見えてきた海洋酸性化の生物への影響評価実験を行う上で注意すべき事項,そして今後必要となる研究の方向性についても述べたい。The increase of the atmospheric carbon dioxide (CO_2) concentration after the industrial revolution caused global climate change. During the last several decades, coral reef ecosystems have been devastated by the mass-scale coral bleaching events caused by abnormally high seawater temperature in summer. In addition, increased atmospheric CO_2dissolves in the ocean, acts as an acid and finally decreases the pH level of seawater. This phenomenon, known as ocean acidification, is now being considered as a future threat to the calcifying organisms in coral reef ecosystems. In this review, we summarize basic backgrounds of ocean acidification as well as its potential impacts on coral reef calcifiers. Together with the distinctive mechanisms of calcification among specific groups, we review the impacts of ocean acidification on major reef-builders such as scleractinian corals, calcareous red algae and reef-dwelling foraminifera. Finally, we point out some recently-recognized problems in acidified seawater experiments as well as the future direction of this research field.

1 0 0 0 OA 海洋酸性化研究の動向

- 著者

- 河野 健 科学技術動向研究センター

- 出版者

- 科学技術政策研究所 科学技術動向研究センター

- 雑誌

- 科学技術動向2010年2月号 = Science & Technology Trends (ISSN:13493663)

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 OA 東京市交通調査統計表

- 著者

- 三澤 弘道

- 出版者

- 医学書院

- 雑誌

- 臨床整形外科 (ISSN:05570433)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.5, pp.480-481, 2008-05-25

第5回International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology(SICOT) Annual International Conference(AIC)が,2007年8月29日から9月1日にかけて,北アフリカ,モロッコ王国のマラケシュで開催されました.SICOTはTriennial World Congressが3年に1回,それ以外の年にはAICが世界各地で行われています.2006年の第4回AICは南米のアルゼンチンの首都ブエノスアイレスで開催され,President's dinnerの会場で,SICOT日本代表である清水克時先生(岐阜大学)から,マラケシュがすばらしいとのお話を伺って,abstractを送り参加させていただきました.またScoliosis Research Society(SRS)も8月30日の午前中にspinal deformity sessionsとして行われ,Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatlogique(SMACOT),International Federation of Pediatric Orthopaedic Societies(IFPOS)などのsocietyも学会の一部となっていました. 学会はDr. Thami Benzakour会長(Zerktouni Orthopaedic Clinic)のもと,国王Mohammed Ⅵの多大な後援で,マラケシュのfive-star garden hotelである“Hotel Mansour Eddahbi”(図1)で開催されました.学会場は旧市街であるred cityの中にあり,周囲は高い城壁で囲まれ,市内観光には都合の良い場所にありました.Red cityの外のモロッコは,最近話題になった映画『BABEL』でブラッド・ピットやケイト・ブランシェットが観光した場面と同じで,どこまで行っても原野で同じ景色,川の周囲だけに緑がある世界でした.8月のモロッコは朝夜は涼しいのですが,日中は想像を絶するほどの暑さでした.

1 0 0 0 動眼神経単独麻痺をきたした蝶形骨洞囊胞例

- 著者

- 菱村 祐介 清水 啓成 篠原 宏 中野 光花

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.8, pp.505-510, 2019

<p>Herein, we report a case of isolated oculomotor nerve paralysis caused by a sphenoid sinus cyst. An 80-year-old man presented with right-sided ptosis, diplopia and occipital headache. He had unilateral ptosis and disturbance of the upward, downward and inward ocular movements, however, ophthalmologic examination showed neither visual impairment, nor pupillary dilatation. The symptoms were clearly caused by isolated right oculomotor nerve paralysis. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) revealed a lateral sphenoid sinus lesion with a smooth margin compressing the right cavernous sinus and shaving down the surface of the clivus. Based on a diagnosis of sphenoid sinus cyst, we performed endoscopic surgery under general anesthesia. The ocular movements became normal approximately 2 months after the operation and the right-sided ptosis disappeared within 6 months of the sugery. Since oculomotor nerve paralysis due to sphenoid sinus cyst is highly amenable to cure by endoscopic surgery, operation should be aggressively pursued for its treatment.</p>

1 0 0 0 IR 運動時の水分補給に関する変遷ならびに日本における運動習慣のある若年成人の現状と課題

- 著者

- 宮川 達 麻見 直美 Miyagawa Toru Omi Naomi

- 出版者

- 筑波大学体育科学系

- 雑誌

- 筑波大学体育科学系紀要 (ISSN:03867129)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, pp.17-25, 2011-03

- 著者

- 朱 安新

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.307-317, 2015

中国社会では家族の急激な小規模化が進んでいるため,若い世代の世代間同居に関する意識が,今後の家族形態を予測するうえで注目されはじめている.しかし,まだ全国レベルの統計データが欠如している.そこで,本稿では2013年に中国大陸と台湾で大学生を対象に量的調査を実施し,大学生の世代間同居意識の現状と規定要因を明らかにすることを試みた.分析の結果,(1)世代間同居意識は低い水準にあるものの,伝統的規範のうち父系規範が同居意識の促進要因となっていた.ただし,親孝行規範は同居意識を促進するという傾向は見られなかった.(2)台湾に比して大陸においては都市に戸籍をもつ大学生が農業戸籍の大学生よりも,親世代と同居しようとする意識が顕著に低かった.したがって,大陸の都市と農村の二元社会構造がいまだに世代間同居意識に影響を与えていた.(3)大陸では男子学生が女子学生より世代間同居を意識する点で,台湾と異なることを明らかにした.

1 0 0 0 比丘尼御所歴代-5完-

- 著者

- 大塚 実忠

- 出版者

- 日本仏教研究会 名著出版(発売)

- 雑誌

- 日本仏教 (ISSN:05460301)

- 巻号頁・発行日

- no.32, pp.51-55, 1970-09

1 0 0 0 岡松一品の事

- 著者

- 大塚 実忠

- 出版者

- 花園大学内禅文化研究所

- 雑誌

- 禅文化研究所紀要 (ISSN:02899604)

- 巻号頁・発行日

- no.26, pp.57-73, 2002-12

1 0 0 0 OA 天探女と石船 ―『万葉集』の中の〈神話〉―

- 著者

- 井上 さやか

- 雑誌

- 中京大学文学部紀要 = JOURNAL of FACULTY of LETTERS

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.307-332, 2016-12-20

1 0 0 0 OA ニボルマブ投与10か月後に著効を認めたStage IV胃癌の1例

- 著者

- 原 鐵洋 二宮 基樹 土井 寛文 久原 佑太 木建 薫 豊田 和宏 小林 弘典 橋本 泰司 坂下 吉弘 宮本 勝也 嶋本 文雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.1, pp.1-7, 2020-01-01 (Released:2020-01-31)

- 参考文献数

- 13

ニボルマブ投与により原発巣が著明に縮小し,10か月後に著効を認めたStage IV胃癌を経験した.症例は80歳の女性で,進行胃癌の診断で当院へ紹介された.No. 11リンパ節,大動脈周囲リンパ節の腫大を認め,Stage IV胃癌と診断した.一次治療でS-1とoxaliplatinの併用療法,二次治療でramucirumabとpaclitaxelの併用療法を施行したが有害事象と病状進行のため中止し,三次治療としてニボルマブを開始した.6コース投与後に原発巣が縮小した一方でNo. 11リンパ節は増大傾向を示したが,QOLの著しい改善を認め継続したところ,19コース投与後に著明な縮小を認めた.30コース投与後に原発巣は瘢痕化し,No. 11リンパ節はさらなる縮小を認めた.ニボルマブ投与により画像上増悪傾向を示しても全身状態,治療経過を考慮し継続することで遅発性に効果を認める例があることが示された.

1 0 0 0 IR 『高倉永豊卿記』の翻刻と紹介

- 著者

- 榎原 雅治 木下 聡 谷口 雄太 堀川 康史

- 出版者

- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部日本史学研究室

- 雑誌

- 東京大学日本史学研究室紀要 = Bulletin of the Department of Japanese History, Faculty of Letters, the University of Tokyo

- 巻号頁・発行日

- no.18, pp.121-143, 2014-03

史料目録・調査報告

1 0 0 0 OA 慢性疲労症候群の耳鼻科原因説としてのBUTS症候群

- 著者

- 高橋 文夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.4, pp.547, 1998-04-20 (Released:2008-03-19)

- 著者

- 波夛 伴和 瀧井 正人 高倉 修 森田 千尋 河合 啓介 須藤 信行

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.7, pp.857-863, 2015-07-01 (Released:2017-08-01)

生活習慣や治療行動(食事や運動など)は糖尿病患者の病状を左右する重要な要素である.患者を適切な治療行動に導くために,従来,糖尿病治療者は教育・指導に注力してきた.近年では,患者の問題解決能力を尊重して,その能力の発揮を援助する考え方(糖尿病エンパワーメントなど)が紹介され,効果も報告されている.しかし,中には自身の能力を発揮するのが難しい患者も存在する.そのような患者を効果的に援助するためには,より深く患者を理解することが必要である.本稿では,糖尿病患者を理解するためのかかわりについて,筆者の学びの過程を示しながら考察した.患者の大きな変化につながるような言葉や,技法が明確な心理療法に注目が集まりやすいが,その前段階の土台作りの重要性についても強調したい.

1 0 0 0 OA 感染脆弱意識(PVD)尺度日本語版の作成

- 著者

- 福川 康之 小田 亮 宇佐美 尋子 川人 潤子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.188-195, 2014 (Released:2014-06-25)

- 参考文献数

- 46

- 被引用文献数

- 10 31

This study developed a Japanese version of the Perceived Vulnerability to Disease (PVD) scale. Analysis of the data from Japanese university students (N = 435) replicated the two–factor structure of the original scale: one factor that assessed beliefs about one’s own susceptibility to infectious diseases (perceived infectability) and the other factor that assessed emotional discomfort in contexts that connoted an especially high potential for pathogen transmission (germ aversion). Tests of reliability and validity for each subscale indicated overall promising results. It would appear that the results reflect at least in part an evolutionary adaptive psychological mechanism for the ancestral environment.

1 0 0 0 離婚と家事労働――離別者の親同居の効果に着目して――

- 著者

- 柳下 実 不破 麻紀子

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.7-18, 2019

<p>近年,日本社会でも有配偶離婚率が高まっている.離別が家事労働に与える影響を検討した欧米の先行研究では,離別は男性の家事を増やし,女性の家事を減らすことが示されている.しかし,日本では欧米諸国に比べ離別者の実親同居率が高いため,離別の効果の検証には親同居の影響を考慮する必要がある.本稿は働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査を用いて,離別が男女の家事にどのような影響を与えるのか,また離別者の家事は親と同居することによってどのように変化しているのかを固定効果モデルで検討した.結果から,離別によって男性は家事を増やし,女性は家事を減らすことが示された.また,親同居による家事の削減効果は既婚者より離別者の方が大きいことも示された.離別者は稼得役割と家事労働を一人で担わなければならず役割過重が生じやすいが,親と同居できるか否かで家事労働の負担には格差が生じていることが示唆された.</p>

1 0 0 0 After the Enlightenment : political realism and international relations in the mid-twentieth century

- 著者

- Nicolas Guilhot

- 出版者

- Cambridge University Press

- 巻号頁・発行日

- 2017

- 著者

- 田邊 翔太

- 出版者

- メディカル・サイエンス・インターナショナル

- 雑誌

- INTENSIVIST (ISSN:18834833)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.202-210, 2020-01-01

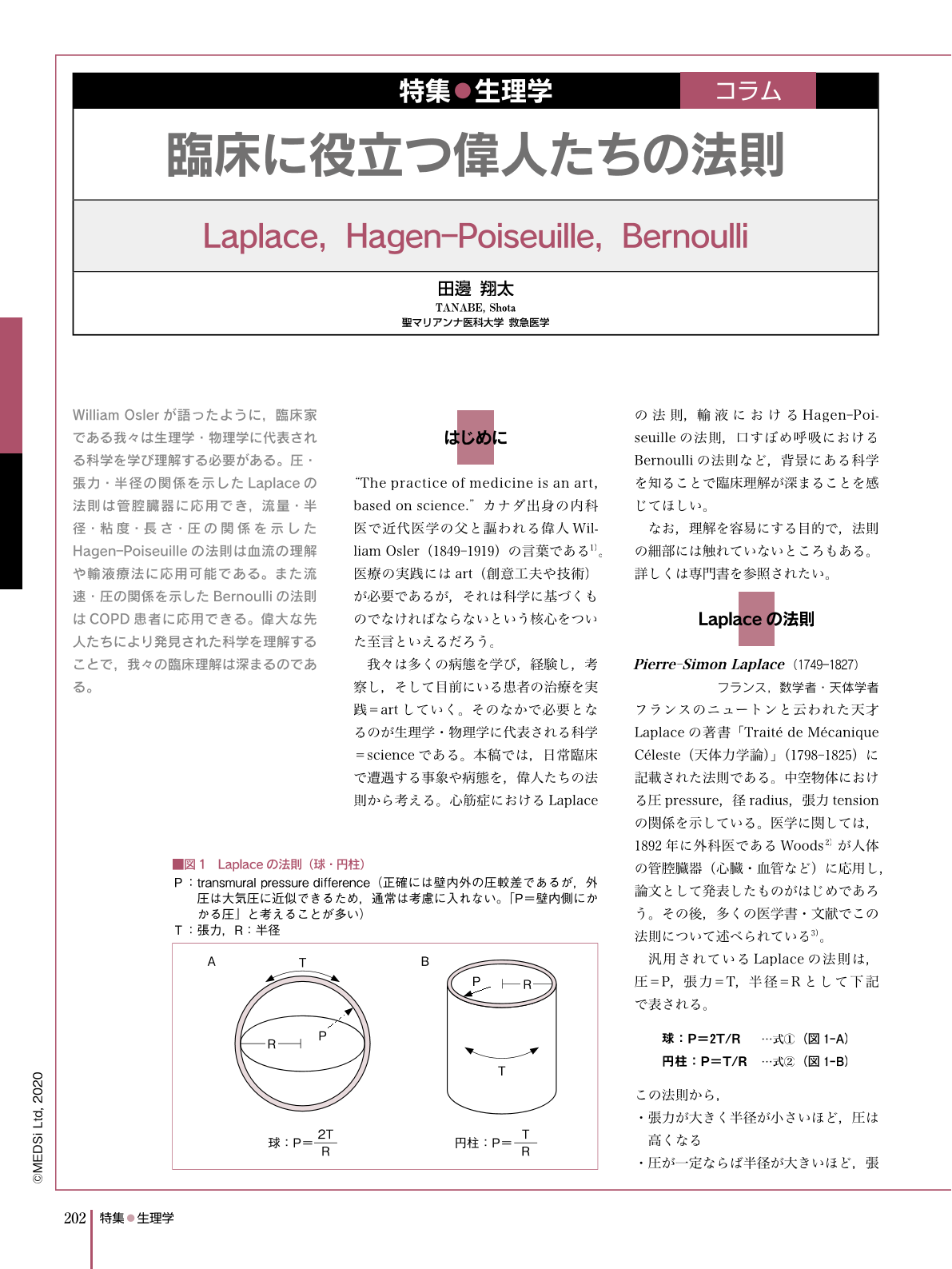

William Oslerが語ったように,臨床家である我々は生理学・物理学に代表される科学を学び理解する必要がある。圧・張力・半径の関係を示したLaplaceの法則は管腔臓器に応用でき,流量・半径・粘度・長さ・圧の関係を示したHagen-Poiseuilleの法則は血流の理解や輸液療法に応用可能である。また流速・圧の関係を示したBernoulliの法則はCOPD患者に応用できる。偉大な先人たちにより発見された科学を理解することで,我々の臨床理解は深まるのである。