3 0 0 0 OA ステロイドミオパチー1症例の下肢筋力と歩行能力の回復過程

- 著者

- 多田 実加 渡邉 陽介 横山 仁志

- 出版者

- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

- 雑誌

- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.478-481, 2015-12-31 (Released:2016-01-26)

- 参考文献数

- 14

長期人工呼吸器管理とステロイドの大量投与により,下肢近位筋優位の著しい筋力低下およびADLの制限をきたしたステロイドミオパチーの1症例について,下肢筋力と歩行能力の回復過程を報告する.症例は難治性気管支喘息の20歳代前半の女性で,第21病日に抜管し離床,上下肢筋力トレーニング,ADLトレーニングを開始した.この時,膝伸展筋力と脚伸展筋力の体重比はそれぞれ 0.05 kgf/kg,0.16 kg/kgであり,重度の低下を認めた.また,立位保持が全介助で歩行不可能であり,Barthel Indexは35点であった.(PSL 60 mg/日).理学療法開始後3週目に歩行器歩行が可能となり(Barthel Index 60点),8週目には膝伸展筋力は 0.12 kgf/kgと著しい低下が残存したものの,脚伸展筋力は 0.91 kg/kgと明らかな改善を認め,9週目に自立歩行を獲得し自宅退院となった(Barthel Index 95点,PSL 4 mg/日).重度の筋力低下を呈したステロイドミオパチー症例の脚伸展筋力は膝伸展筋力に比べ歩行能力と強く関連し,下肢支持力の回復を反映する可能性が示唆された.

3 0 0 0 OA 空中写真撮影の歴史

- 著者

- 木全 敬蔵

- 出版者

- 一般社団法人 日本写真測量学会

- 雑誌

- 写真測量とリモートセンシング (ISSN:02855844)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.56-70, 1997-03-05 (Released:2010-03-19)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

In the 8th year of the reign of Taisho (1919), with the arrival of the French tutorial unit, the Japanese Army started its aerial photographing.In the 12th year of Taisho (1923), the Shimoshizu military aviation school to which the French tutorial unit gave direct training, took aerial photographs of Tokyo immediately after the great Kanto earthquake. They played an important role in deciding the restoration plan. Triggered by this fact, 6 big cites including Nagoya, Kyoto and Osaka took the aerial photographs for the use of city planning, in the following 13th year of Taisho. The military aviation schools carried out the job in the guise of the military training.In the 8th year of Showa (1933), demands for the aerial photograph raised as application of the City Planning Act was extended to cover the new industrial cities. In the 12th year of Showa (1937) . the Japan-China war became intense and the cooperation from the military aviation schools went unattainable. The situation encouraged the birth of private companies undertaking the aerial photography. In the same year the Military Secret Protection Act was enacted and the aerial photographs were kept out of the public eyes as a part of military secrest. The city of Osaka has preserved the negatives taken in the years of 3rd and 6th of Showa in spite of the strict restriction and regulation of the Army.

- 著者

- 入口 慎史 今井 徹 田中 昌代 田沼 道也 折井 孝男 加藤 敏明

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.137, no.9, pp.1117-1127, 2017 (Released:2017-09-01)

- 参考文献数

- 32

We conducted a meta-analysis to investigate the influence of antifungal spectrum on the effectiveness and adverse events of empirical antifungal therapy for febrile neutropenia. We searched PubMed and Cochrane Central Register of Controlled Trials (Central), and identified randomized controlled trials reporting mortality, efficacy, adverse events, and hepatic and renal dysfunction. Five trials assessed the efficacy and adverse events of agents with antifungal spectrum covering and those not covering Aspergillus. There were no differences in mortality [risk ratio (RR); 0.79, 95% confidence interval (Cl); 0.60-1.02], efficacy ratio (RR; 1.01, 95%Cl; 0.91-1.12), adverse event ratio (RR; 0.23, 95%Cl; 0.04-1.23), and hepatic dysfunction ratio (RR; 0.81, 95%Cl; 0.59-1.12) between two groups. Antifungals with no activity against Aspergillus were associated with lower renal dysfunction ratio (RR; 0.27, 95%Cl; 0.10-0.71). Five trials compared agents with antifungal spectrum covering versus those not covering Mucor. There were no difference in mortality (RR; 1.24, 95%Cl; 0.98-1.57), efficacy ratio (RR; 1.09, 95%Cl; 0.91-1.30), and hepatic dysfunction ratio (RR; 0.98, 95%Cl; 0.66-1.45) between two groups. Antifungals with no activity against Mucor were associated with lower adverse event ratio (RR; 0.60, 95%Cl; 0.47-0.77) and renal dysfunction ratio (RR; 0.25, 95%Cl; 0.13-0.49). Presence or absence of activity against Aspergillus or Mucor is not associated with mortality or efficacy ratio. Amphotericin B with activity against Aspergillus and Mucor has a higher adverse event ratio. Depending on the case, selection of antifungal drugs considering efficacy and side effects is necessary.

3 0 0 0 OA 学校社会学研究の展開

3 0 0 0 OA グレーゾーンの甲状腺乳頭癌に対する甲状腺切除術式

- 著者

- 杉谷 巌

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.4, pp.261-265, 2014 (Released:2015-02-17)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

乳頭癌のリスクに応じた取扱いが推奨される中,甲状腺腫瘍診療ガイドライン2010年版では,乳頭癌のリスク分類法としてTNMステージングを推奨したうえで,T1N0M0の低リスク癌には葉切除を,T>5cm,高度のN1,高度のEx,M1などの高リスク癌には全摘を推奨した。中間のグレーゾーンに対する方針は術後合併症の発生頻度と予後のバランスをもとに,個々の症例について決定することが求められた。癌研式乳頭癌の癌死危険度分類では,M1,50歳以上で高度のExまたは3cm以上のNを認めるものが高危険度群で,それ以外はすべて低危険度群とした。低危険度群の82%に甲状腺温存手術が行われたが,術式による予後の差はなく,疾患特異的10年生存率は99%以上であった。再発率は8%で,再発危険因子として,年齢60歳以上,T>3cm,Ex2,2cm以上のNが有意であった。これらに該当する症例をグレーゾーンとして,甲状腺全摘・放射性ヨウ素内用療法を推奨すべきかどうかは今後の検討課題である。

- 著者

- 南 亮一

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.240-242, 2016-05-01 (Released:2016-05-01)

3 0 0 0 OA 病原性酵母の分類の現状

- 著者

- 杉田 隆 張 音実 高島 昌子

- 出版者

- 日本医真菌学会

- 雑誌

- Medical Mycology Journal (ISSN:21856486)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.3, pp.J77-J81, 2017 (Released:2017-08-31)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 4

ゲノム情報が大量に蓄積されてきた今日では,この情報を用いて真菌の新しい分類体系が再構築されつつある.加えて,新しい命名規約である“国際藻類・菌類・植物命名規約”が2013年1月1日に発効し,1F=1Nの作業も行われている.クリプトコックス症の起因菌であるCryptococcus neoformans とCryptococcus gattii は,それぞれ2菌種(C. neoformans, Cryptococcus deneoformans)と5菌種(C. gattii, Cryptococcus bacillisporus, Cryptococcus deuterogattii, Cryptococcus tetragattii, Cryptococcus decagattii)への再分類が提案されている.Trichosporon 属は5属に再分類され,トリコスポロン症の起因菌であるTrichosporon asahii はTrichosporon 属に,歴史的に重要なTrichosporon cutaneum はCutaneotrichosporon 属に移行した.

3 0 0 0 OA 中世後期の市壁 : 防衛施設、支配の指標、法の象徴

- 著者

- 出口 裕子 Harald KIEINSCHMIDT

- 出版者

- 比較都市史研究会

- 雑誌

- 比較都市史研究 (ISSN:02871637)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.1, pp.17-31, 2003-06-20 (Released:2017-08-25)

3 0 0 0 OA 長さ標準—歴史,現状,今後—

- 著者

- 松本 弘一

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.7, pp.630-633, 2014-07-05 (Released:2014-07-05)

- 参考文献数

- 11

3 0 0 0 OA メロンの果実内発芽と内生アブシジン酸含量に及ぼす硝酸態窒素施用の影響

- 著者

- 越智 靖文 伊東 正

- 出版者

- 一般社団法人 園芸学会

- 雑誌

- 園芸学研究 (ISSN:13472658)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.37-42, 2012 (Released:2012-02-28)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

果実内発芽と内生アブシジン酸含量の関係を明らかにするために,果実内発芽し難い系統と果実内発芽し易い系統の2供試材料を,硝酸態窒素濃度の異なる3種の培養液(6.5,13,および26 me・L−1)で栽培した.その結果,果実内発芽し易い系統において,果実内発芽は,最も高い窒素濃度(26 me・L−1)で栽培されたときに増加した.しかし,果実内発芽し難い系統では,すべての窒素濃度下で,果実内発芽が認められなかった.両系統において,窒素濃度が高くなるほど胎座部周辺の果汁中のABA含量が減少した.また,果実内発芽し易い系統よりも果実内発芽し難い系統の方が,胎座部周辺果汁中のABA含量が高かった.以上の結果から,硝酸態窒素施肥量の増加により,胎座部周辺果汁中のABA含量が減少し,その結果として果実内発芽が増加すると考えられた.また,果実内発芽し易い系統では,果汁中のABA含量が低いと推察された.

- 著者

- Jung-Hyun KIM Ji-Hee JEON Kang-Hyo PARK Hun-Young YOON Joon-Young KIM

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.17-0075, (Released:2017-08-25)

- 被引用文献数

- 3

A 10-month-old male Welsh Corgi with a history of acute blindness underwent neuro-ophthalmological testing and magnetic resonance imaging (MRI). Vision testing revealed complete visual deficits but the electroretinograph and pupillary light reflex were normal in both eyes. The motor and sensory functions of the eyelids and eyes were also normal. The MRI revealed compression of the optic chiasm caused by severe ventriculomegaly in the lateral and third ventricles. Such lesions are associated with inflammatory stenotic lesions in the mesencephalic aqueduct. Moderate neutrophilic pleocytosis was observed during cerebrospinal fluid analysis and Acinetobacter lwoffii was isolated, leading to a diagnosis of Acinetobacter-positive obstructive hydrocephalus. This is the first reported case of culture-proven Acinetobacter-associated postencephalitic hydrocephalus with acute blindness in a dog.

3 0 0 0 OA 滯獨雜感(その4)

- 著者

- 辻 猛三

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空學會誌 (ISSN:18835422)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.91, pp.1305-1312, 1942-11-05 (Released:2009-07-09)

3 0 0 0 OA テイスティング方法がコーラの選好に与える影響

- 著者

- 山田 歩 福田 玄明 鮫島 和行 清河 幸子 南條 貴紀 植田 一博 野場 重都 鰐川 彰

- 出版者

- 行動経済学会

- 雑誌

- 行動経済学 (ISSN:21853568)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.129-132, 2011 (Released:2012-03-29)

- 参考文献数

- 6

本研究では,テイスティングの際に,好き嫌いの理由を意識的に分析することが,サンプルへの選好に与える影響を検討した.参加者は,好きな理由を分析するか,嫌いな理由を分析するか,もしくは分析せずにPepsiとCokeを試飲し,それらの好みを判断した.その結果,分析をしなかった参加者はPepsiよりCokeを好む傾向があったが,好きな理由を分析した参加者はPepsiへの選好を強めることが確認された.嫌いな理由を分析した参加者は,PepsiとCokeに示す好みに違いがなくなった.また,好きな理由についてはPepsiはCokeより記述しやすいと判断されたが,嫌いな理由については両者に違いがなかった.これらの結果は,意識的に味の好き嫌いを分析するテイスティング場面では,直感的な評価と異なる結果をもたらすこと,また,サンプルの理由の記述しやすさがそうした評価の変動を増減させていることを示唆する.

- 著者

- 重松 潤 伊藤 義徳 神谷 信輝 平仲 唯 木甲斐 智紀 尾形 明子

- 出版者

- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター

- 雑誌

- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)

- 巻号頁・発行日

- pp.2017005, (Released:2017-08-30)

- 参考文献数

- 21

Despite the fact that induced discovery is considered to be an essential element of cognitive behavioral therapy, fundamental study of it is still uncommon. Through an empirical examination of this point, the paper notes how some previous studies have incorporated the perspective of “Total conviction” which is a core element of induced discovery. However, the factors promoting “Total conviction” are yet to be examined. Therefore, in this study, in order to model and investigate the hypothesis that an “impasse” in everyday problem-solving situations can serve to promote “Total conviction” toward problem-solving strategies, as well as inspire a sense of willingness toward a problem, we conducted a questionnaire survey of 368 university students. This resulted in a model showing a series of associations whereby the mediation of “Total conviction” by the intensity of an “impasse” exerted a positive effect on willingness to engage with a problem. This study suggests the possibility that an everyday “impasse” may be a driving factor in bringing about problem-solving behavior.

3 0 0 0 OA 異常の通文化的分析

- 著者

- 上野 千鶴子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.3, pp.31-50, 1980-12-31 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 49

異常とは「集団が境界の定義のために創出する有標記号のうち、マイナスのサンクションを受け、かつ状況的に発生するもの、こと、ひと」であり、異常の成立する諸次元には、 (1) ユニット・レベル (個体内の自己防衛機制) 、 (2) 間ユニット・レベル (個体間の協働、共犯的な状況の定義) 、 (3) システム・レベル (集団アイデンティティの防衛と維持) の三つを区別することができる。異常の創出が個人および集団の自己防衛機制に関わっているなら、そのために解発される攻撃性のターゲットが何であるかによって、異常を類型化することができる。それには (1) 葛藤の当事者である (同位の) 他者、 (2) 攻撃性を転位した「身代わりの他者」、 (3) 自己自身の三類型がある。それは二つの葛藤回避型の社会、葛藤をルール化した多元的な競争社会と、社会統合を代償に葛藤を物理的に回避した離合集散型の社会とを両極にした、一元的でリジットな社会統合から多元的でルースな社会統合に至るまでの、統合度のスペクトラムを分節している。即ち、異常の類型は、集団の統合の類型と対応しており、現実の諸社会は、このスペクトラム上のいずれかの地点に分布している。だとすれば、異常の表現型をインデックスとして、それを創出する集団の特性を推論することができる。異常の一般理論は、異常を扱う諸学の間に対象と方法の一貫性を導入し、異常の通文化的分析を可能にする。

3 0 0 0 OA 疎結合構成によるFRBRモデルに基づく書誌情報システム

- 著者

- 田辺 浩介 常川 真央 高久 雅生 江草 由佳

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.3, pp.321-341, 2014-10-06 (Released:2014-12-31)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

本研究では,FRBRのWork・Expressionのエンティティを,図書館などによって作成,管理された既存の書誌・所蔵情報と連動して扱うことができ,かつ,別々のシステムで管理されたWork・Expressionエンティティをシステム間で相補的に利用できる疎結合構成の実装モデルを提案する.この提案手法は,Work・Expressionの記述のためのシステムを,Web 上で提供されている既存の目録システムと独立して運用することを可能にしている.本研究では既存の目録システムとしてCiNii Booksを用いたシステムを試作し,その実現可能性を示した.

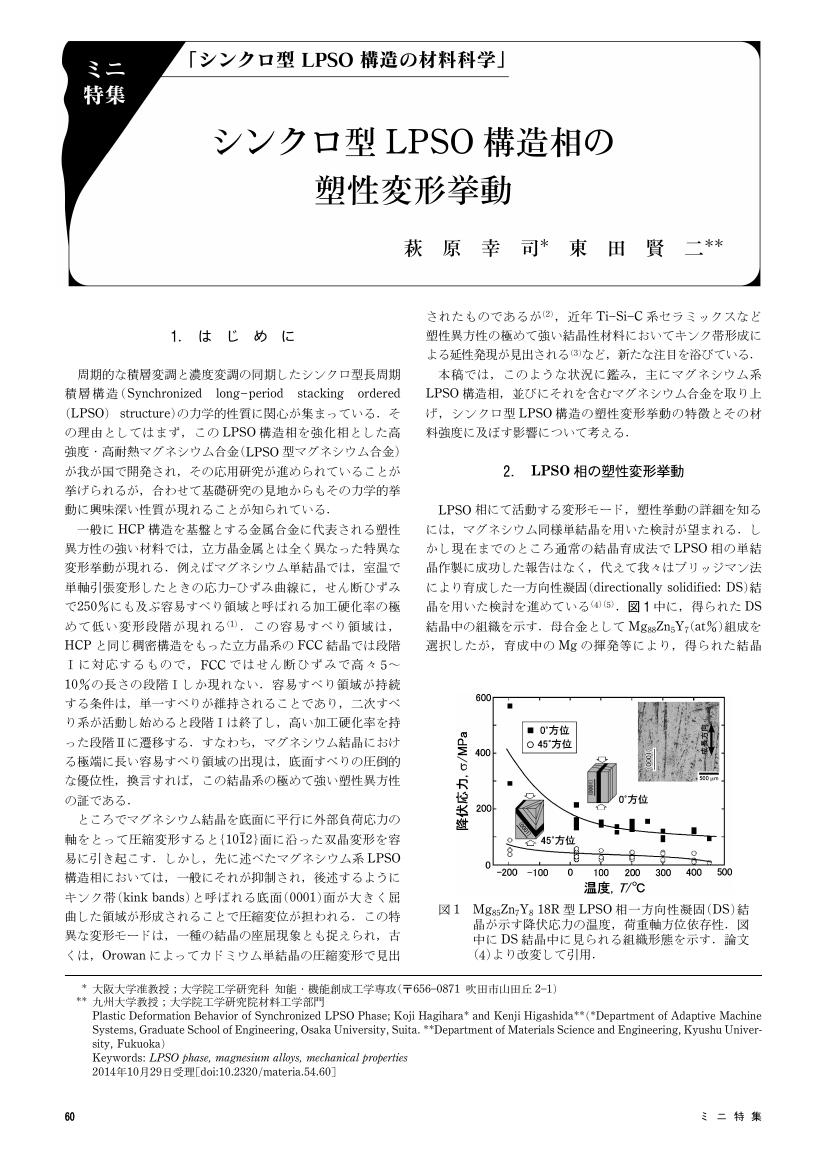

3 0 0 0 OA シンクロ型 LPSO 構造相の塑性変形挙動

- 著者

- 萩原 幸司 東田 賢二

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- まてりあ (ISSN:13402625)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.60-64, 2015 (Released:2015-02-01)

- 参考文献数

- 17

3 0 0 0 OA 田中研之輔著『丼家の経営――24時間営業の組織エスノグラフィー』

- 著者

- 大野 威

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.552-553, 2015 (Released:2017-03-31)

- 著者

- 熊谷 正朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.1057, pp.968-969, 2006-12-05 (Released:2017-06-21)