1 0 0 0 幸田露伴子の家屋説

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.131, pp.347-350, 1897-11-25

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 Allium unifoliumの生育・開花に及ぼす温度の影響

- 著者

- 古平 栄一 森 源治郎 竹内 麻里子 今西 英雄

- 出版者

- 園藝學會

- 雑誌

- 園芸学会雑誌 (ISSN:00137626)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.373-380, 1996-09-15

- 被引用文献数

- 5 2

1.<I>Allium unifolium</I>の第1花序の分化は,無加温ハウスでは11月中旬に茎頂で始まり,12月中旬には小花原基形成期,翌年の1月中旬には第1小花が内雄ずい形成期,2月上旬には雌ずい形成期に進み,4月上•中旬に開花した.また,第1花序を着けている茎軸の下位3~4の葉えきのえき芽の茎頂にも花序を分化したが,これは第1花序より約1~2週間遅れて開花した.<BR>2.10月上旬にりん茎を植え付けた後,最低20°Cの加温室で栽培すると,一部の株で開花が見られず,開花しても花茎長が著しく短かったが,無加温室あるいは最低10°Cの加温室で栽培すると,すべての株が正常に開花した.<BR>3.8月1日から9°,15°,20°,25°および30°Cと温度条件を変えて2ヵ月間貯蔵したりん茎の第1花序の発育は低温区ほど進んでいた.これらのりん茎を最低夜温10°Cの加温室で栽培したところ,低温区ほど開花は早くなったが,開花花序数は少なくなった.<BR>4.貯蔵開始を1ヵ月早め7月5日から5°,10°,および15°Cの温度を組み合わせて3ヵ月間貯蔵したところ,貯蔵終了時の花芽の発育段階は10°Cに連続しておいた区が最も進み,開花も早かった.<BR>5.ハウス内で栽培した株から収穫したりん茎を用いて10°Cで3ヵ月間貯蔵したのち,最低夜温を10°Cに維持したハウス内で栽培すると,開花は12月下旬まで早まった.

1 0 0 0 OA 欧州通貨統合の実現とギリシャの参加

- 著者

- 立脇 和夫

- 出版者

- 早稲田商学同攻会

- 雑誌

- 早稲田商学=The Waseda commercial review (ISSN:03873404)

- 巻号頁・発行日

- vol.392号, pp.1-40, 2002-03

1 0 0 0 OA 日本におけるキリスト教の宣教

- 著者

- 土屋 博

- 出版者

- 関西大学

- 雑誌

- 東アジア文化交渉研究別冊 (ISSN:18827756)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.77-90, 2010-07-31

1 0 0 0 IR 中学生の仲間集団の排他性に関する研究

- 著者

- 有倉 巳幸

- 出版者

- 鹿児島大学

- 雑誌

- 鹿児島大学教育学部研究紀要. 教育科学編 (ISSN:09136606)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.29-41, 2011

本研究は、中学生の仲間集団にみられる排他性を、排他性欲求と排他性規範という2 つの要因からとらえ、学級適応感、自身の所属する仲間集団への適応感(自集団適応感)だけでなく、集団内地位やいじめに関する認知に及ぼす影響を検討することを目的とした。方法としては、架空のシナリオを用いた実験を行った。排他性規範(高・低)×排他性欲求(高・低)からなるシナリオを読ませて、登場人物の立場に立って、学級適応感や自集団適応感を評価してもらった。また、客観的な立場に立って、集団内地位やいじめに関する質問に回答してもらった。その結果、排他性規範の高い集団は、低い集団よりも学級適応感が低いと評価され、集団内に地位の差が生じ、いじめが起こりやすいと評価されていた。

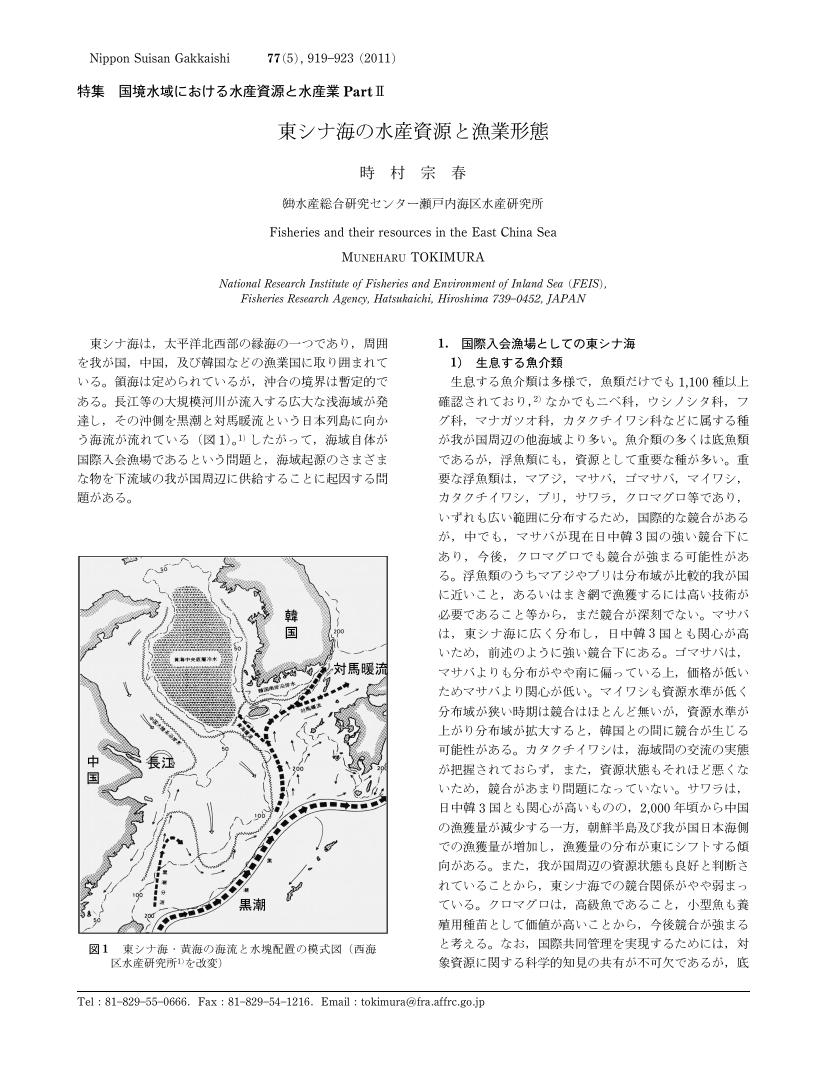

1 0 0 0 OA 東シナ海の水産資源と漁業形態

- 著者

- 時村 宗春

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.919-923, 2011 (Released:2011-10-11)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2 7

1 0 0 0 OA 海の民サマ人の生活と空間認識 : サンゴ礁空間t'bbaの位置づけを中心にして

- 著者

- 長津 一史

- 出版者

- 京都大学東南アジア研究センター

- 雑誌

- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.261-300, 1997-09

この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました。

- 著者

- 深見 純生

- 出版者

- 東南アジア史学会

- 雑誌

- 東南アジア史学会会報

- 巻号頁・発行日

- no.66, 1997-04

- 著者

- 西尾 寛治

- 出版者

- 東南アジア史学会

- 雑誌

- 東南アジア史学会会報

- 巻号頁・発行日

- no.66, 1997-04

1 0 0 0 OA テル・ゼロールと海の民

- 著者

- 宮崎 修二

- 出版者

- 一般社団法人 日本オリエント学会

- 雑誌

- オリエント (ISSN:00305219)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.57-82, 2003-09-30 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 60

In the research of ancient Palestine, Tel Zeror, located in the northern Sharon plain, is generally considered to be a site once occupied by the Sikil Sea People (formerly known in the scholarship as Tjekker) in the early Iron Age. The examination of artifacts brought from mid 1960s excavations of Tel Zeror, some of which are examined here for the first time, reveals that the site's ethnic association with the Sikils is not sufficiently supported, despite the fact that some “Philistine” indicators, such as the lion-headed cup, or “rhyton”, and bottle pyxis were found at the site. The material culture revealed by the early Iron Age layers, including collared-rim pithoi, fails to demonstrate that a certain ethnic group was dominant among the population of Tel Zeror in this period. Furthermore, the common assumption that a fortress that once stood at Tel Zeror that dates back to the late 11th century BC was built by the Sikils is belied by the fact that recent excavations at nearby Dor indicate that the Sikil's settlement there had been destroyed before the fortress was constructed at Tel Zeror.The history of the northern Sharon plain in the late 11th century BC should not be characterized chiefly in terms of Philistine material culture. The local Canaanite tradition still existed, and “Phoenician” influences had started to emerge. The Philistine, or Sea Peoples, culture only played a limited role outside the southern coastal plain, with the probable exceptions of coastal cities in the north, like Dor and Akko. It is more likely that the basic cultural character of early Iron Age Tel Zeror belonged to the continuity of the local tradition. New elements, which can possibly interpreted as belonging to the Sea Peoples, do not have any significance in the material culture of early Iron Age Tel Zeror, particularly in the late 11th century BC. Archaeologically, the Sikil's dominance over the northern Sharon plain cannot be demonstrated in the way most scholars have come to accept.

- 著者

- 南後 由和

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, pp.591-592, 2004-07-31

本研究の目的は,地下構造を探求する地質学的原理の定式化を通じて,地質調査データにもとづいて3次元地質構造を推定する計算機処理システムを具体化することである。地質学の原理に関する理論面での研究では,地層の分布域,地層・化石・地質年代の関係,地層の対比・区分など地質学の基礎概念が集合,関数,関係,同値関係,順序関係,ブール代数など離散数学の初歩的概念で表現できることを示した。また,地質学の基本原理である「地層累重の法則」に対して数学表現を与え,この法則が地層の形成順序や層序区分の基礎であることの理論的根拠を明らかにした。これは地層学的対象の計算機処理の原理を提示するとともに,「地質学の数学的基礎」という従来にない新しい研究分野への展望を与える重要な成果である。また,堆積作用と侵食作用で形成される地質構造に対する数学モデルにもとづいて,地層の分布域と体積面や侵食面に相当する曲面との間に成り立つ論理的関係(論理モデル)を一般表現する方法を導いた。論理モデルとの曲面の具体的形状が与えて地層の分布域が確定するという立場から,地質調査データから地質図を作成する過程を一連の数学的手続きとして形式表現した。これは地質図の計算機処理に対する理論的基礎を与えるものである。計算機処理の面では、露頭での観察データを入力して3次元地質構造を出力するアルゴリズムを研究した。処理システムは空間情報の入力・管理・解析・モデリングの標準基盤として多くの分野で実用されているGIS上で開発した。処理システムの有効性は既存の平面地質図を入力データとして、3次元地質構造を推定することによって検証した。2次元の空間情報を対象としたGIS上で3次元の地質構造を処理できる道を開いたことは3次元GISの発展や地質情報の活用を促進する上で重要な意義を持つ。

1 0 0 0 発見における有効な仮説検証方略と協同の結果

- 著者

- 冨田 隆 三輪 和久

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 = Cognitive studies : bulletin of the Japanese Cognitive Science Society (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.501-515, 2002-12-01

- 被引用文献数

- 2

1 0 0 0 モバイルサイトにおける Web ユーザビリティ評価システムの開発

- 著者

- 廣瀬 泰弘 赤池 英夫 角田 博保

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, no.28, pp.53-60, 2009-03-06

本研究では携帯電話での利用を想定した Web サイトのユーザビリティを自動評価するシステムの開発を行った. 現在, 無数の Web サイトが携帯電話を介して様々なユーザにより様々な場面で利用されるようになった. そのような状況においては, PC に対する場合とは異なる視点から Web サイトのユーザビリティを考慮する必要がある. そこで W3C の Mobile Web Best Practice をもとに対象 Web サイトの項目スコアを算出し提示するシステムを作成した. そしてシステムの評価のために被験者実験によって数種類の Web サイトの評価を実施した. 被験者はその主観総合のスコアにより 4 つのグループに分類し, そのグループごとにシステムによる予測総合スコアと被験者による主観総合スコアの比較を行った.In this research, we developed a system assessing websites accessed mainly via cellular phones. Many people access websites by their mobile device at various scenes recently, and the way it is used is defferent from that of PC. In other words, we should think about the usability of websites for mobile device from a different point of view from PC. So, we developed a website scoring system based on the Mobile Web Best Practices(MWBP) from W3C and some user preferences. In an evaluation experiment, 10 subjects were classified into 4 groups by mean and variance of their subjective score, and we compared the expected score from the system with the subjective score on group-by-group basis.

- 著者

- 神山 剛 鈴木 敬 野田 千恵 竹下 敦

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. MoMuC, モバイルマルチメディア通信 (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.39, pp.1-6, 2007-05-10

近年では,携帯端末のブラウザを用いたショッピングサイトの利用など,ユーザ情報をWebフオームへ入力する機会が増えている.携帯端末における入力操作は従来に比べ格段に向上しているが,なおユーザの負担を強いるものである.ユーザの入力支援を行う技術の一つとして,自動入力エンジンがある.本稿では,まず従来の入力方式と比較した自動入力エンジンの入力効率を測るための評価方法の検討をし,プロトタイプを用いた評価実験から自動入力エンジンの有効性を示した.次に評価結果の分析から,さらなる改善の必要性を示し,ユーザインタフェースと連携した改善を行うことを提案し,評価によりその効果を示した.

- 著者

- Ayumi HASEGAWA Kazuya YONEZAWA Akihiko OHTA Keiji MOCHIDA Atsuo OGURA

- 出版者

- 日本繁殖生物学会

- 雑誌

- Journal of Reproduction and Development (ISSN:09168818)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.156-161, 2012 (Released:2012-03-22)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1 18 4

The rapid increase in the number of genetically modified mouse strains has produced a high demand for their frozen spermatozoa from laboratories and mouse banking facilities. Historically, plastic straws have been used preferentially as containers for frozen mammalian spermatozoa because spermatozoa frozen in plastic straws have a high survival rate after thawing. However, plastic straws are more fragile and are used less often than the cryotubes used for conventional cell freezing. In this study, we sought to develop a new protocol for sperm freezing using cryotubes as the container to increase the accessibility of mouse sperm cryopreservation. Epididymal spermatozoa were collected from mature ICR or C57BL/6J (B6) males and were suspended in 18% raffinose and 3% skim milk solution. We then optimized the following conditions using the sperm survival rate as an index: 1) distance of cryotubes from the surface of the liquid nitrogen at freezing, 2) volume of the sperm suspension in the cryotube and 3) temperature of warming sperm during thawing. The best result was obtained when cryotubes containing 10 μl of sperm suspension were immersed 1 cm below the surface of the liquid nitrogen and then thawed at 50 C. The fertilization rates using spermatozoa frozen and thawed using this method were 63.1% in ICR mice and 28.2% in B6 mice. The latter rate was increased to 62.3% by adding reduced glutathione to the fertilization medium. After embryo transfer, 68% and 62% of the fertilized oocytes developed into normal offspring in the ICR and B6 strains, respectively. These results show that cryotubes can be used for cryopreservation of mouse spermatozoa under optimized conditions. This protocol is easy and reproducible, and it may be used in laboratories that do not specialize in sperm cryopreservation.

1 0 0 0 IR PISAリテラシーの日本における受容に関する一考察

- 著者

- 中田 尚美

- 出版者

- 神戸海星女子学院大学研究委員会

- 雑誌

- 神戸海星女子学院大学研究紀要 (ISSN:13468154)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.69-74, 2011

2000年から実施されているPISA調査は、単なる知識・技能の習得をこえた新しい能力像を示した。それは、「言語や知識を理解し利用し、それに基づいて判断することで、思慮深い市民として社会に参加する能力」としてのリテラシーを測る調査であり、多くの人々の関心を引いた。また、その結果が日本の教育に大きな影響を与えた。PISAリテラシーは元来「機能的側面(既存社会への効果的で適応的な対応)」と「批判的側面(既存社会の変革)」の両面をもっていた。しかし、今日、両義性は失われて社会への適応という意味だけが肥大化しつつある。PISAリテラシーの両義性をもう一度取り戻し、そこに社会の在り方を問い直す視座を取り入れていくことが求められている。

1 0 0 0 OA 領域「環境」と発達の関連 : 「環境」を支える発達心理学

- 著者

- 野島 正剛

- 出版者

- 上田女子短期大学

- 雑誌

- 紀要 (ISSN:09114238)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.91-111, 2008

本稿は領域「環境」を発達との視点で整理し若干の考察を加えたものである.領域「環境」を考える前に,「環境を通した教育」とは何かを整理した.「環境を通した教育」における「環境」とは,単なる物ではなく,子ども自身が好奇心や意欲をもって能動的にかかわろうとする『もの』や『ひと』や事象や生活であり,空間や雰囲気を示している.領域「環境」はそれを踏まえ,『もの』や『ひと』の環境をどのように構成するのか,また,発達を支えるためにどのような環境が必要なのかを整理し,保育者養成における「環境」の取り扱いと,「発達心理学」の取り扱いの2点について整理した.その上で,環境と発達の関連について,保育者養成に必要な視点から整理し,若干の考察を加えた.

- 著者

- 菊地 恵

- 出版者

- 聖園学園短期大学

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:03894231)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.61-70, 2008-03

昨年度より、教育理論と実践力が結びついた保育内容の指導法のあり方を目指し、保育における「環境」のとらえかたや、保育における「環境」とのかかわりが幼児期以降どのようなかかわりをもっていくかについて研究をしてきた。今年度の研究は、それらに加え、幼稚園教育要領の改訂を目前に控え、幼児期に見逃してはならない発達を見る「窓口」である領域について、保育者を目指す学生がどのようにとらえていくかを考え、主として領域「環境」を中心に、他の領域とのかかわりなども踏まえた、総合的な保育内容の実践を目指した研究である。その中において、実体験が教育理論を深めるにあたり、最大の教材となりうることを実感している。本研究は、その実体験を通して、「5領域」を理論的に理解するにあたり、総合的視野からの理解を学生自身の経験をもとに学習を深めていった授業の実践を中心に行ったものである。時代と共に学生自身の理解力や実践力にも変化がみられ、新しい時代の保育を担う学生が、これからどのような育ちを経て保育における理論と実践を融合させた力を養っていくか、また、そのためにはどのような授業展開をしていくことが必要かを探ってきた。

1 0 0 0 OA 幼稚園教育における5領域の総合的な指導への一考察 : 動物の世話をとおして

- 著者

- 片山 由美 川井 蔦栄 高橋 美知子 古橋 エツ子

- 出版者

- 花園大学

- 雑誌

- 花園大学社会福祉学部研究紀要 (ISSN:09192042)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.13-21, 2009-03

わが国の幼稚園教育では、生涯を通して生きる力の基礎を作るために重要な項目として文部科学省によって規定された5つの重点領域がある。これらは環境(自然とのふれあい)・健康(自分自身の健康に関する理解、自覚)・人間関係(幼稚園での生活上の人間関係)・表現(読み書きによる感情表現能力)・言葉(コミュニケーション、意思伝達能力)を意味し、これら5領域を総合的に指導する方法が議論されている。当幼稚園では、この5領域を総合的に指導するために、園児による動物の世話を実施している。本研究では、園児を参与観察(注:研究者が、一緒に行動しながら、保育者と園児の言動を観察すること)することで、5領域の総合的な指導への効果を考察した。その結果、園児の自主性、生に対する倫理観、コミュニケーション能力、衛生健康への理解能力などに、進展が見られた。また、環境と健康はとりわけ基礎的な内容を含んでおりこの2つの領域に、今後さらに重点的に取り組む必要があると考えられる。