1 0 0 0 OA 対外経済政策に着目した、イギリス「コンセンサス」政治概念の再検討

イギリス政治研究においては、戦後政治をケインズ主義にもとづく「戦後コンセンサス」の時代とマネタリズムにもとづく「ネオリベラル・コンセンサス」の時代とに区分し、サッチャー政権を前者から後者への変化をもたらした政権として位置づける解釈が一般的である。本研究は、国際通貨制度や国際資本移動への態度に代表される「対外経済政策」に着目することで、新しい解釈を提示する。この解釈によれば、1970年代のヒース政権やキャラハン政権は通説がいうような過渡期ではなく、「戦後コンセンサス」とも「ネオリベラル・コンセンサス」とも異なる独自の政策を実行した時期であったと位置付けられる。サッチャー政権の革新性は、両政権との対比によってはじめて明らかになるだろう。

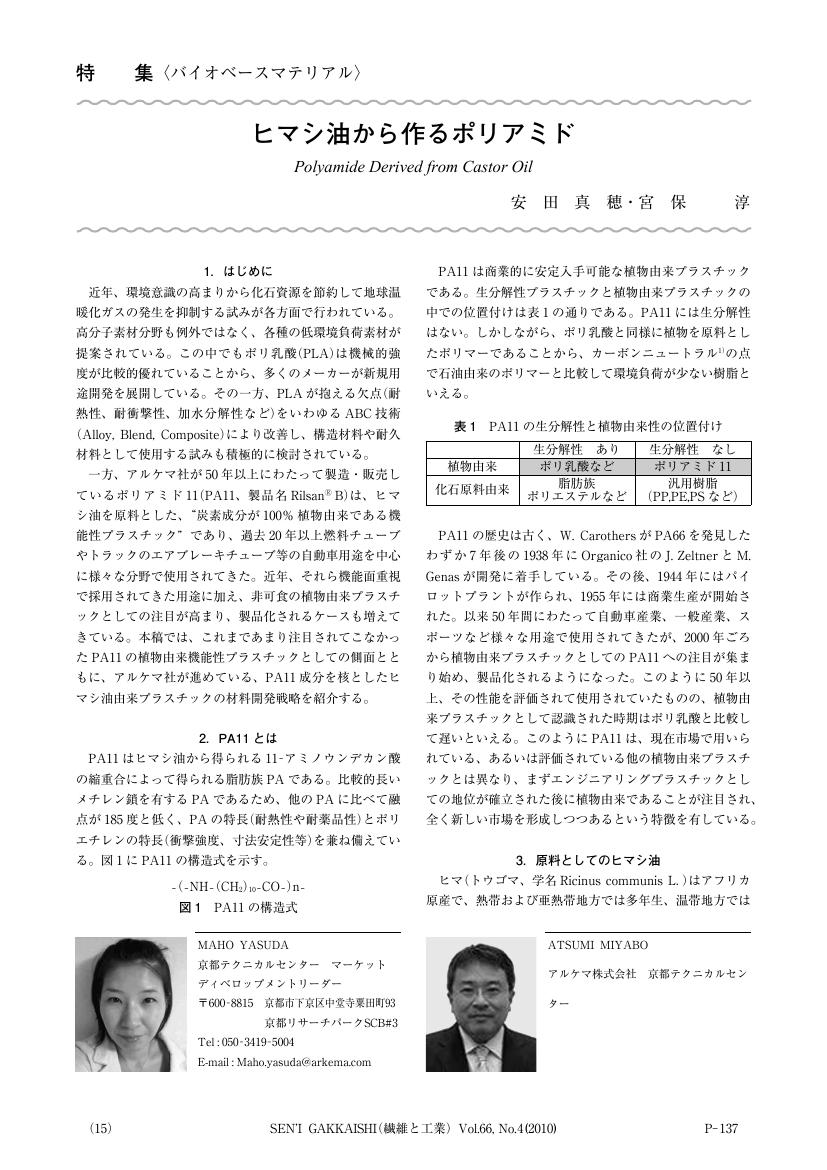

1 0 0 0 OA ヒマシ油から作るポリアミド

1 0 0 0 机上デバッグの徹底による、ソフトウェア品質の向上

ソフトウェアを製作する過程において、その品質を向上させる手段としては、従来よりレビューや単体試験というものがある。しかし、実際のソフトウェア開発においては、種々の制約により、これらが満足には行われていない。そのため、組み合わせ試験・システム試験といった、開発の後期の段階で抽出される障害の中に、本来であれば単体試験段階で抽出されなければならないもの(コーディングミスなどの"うっかりミス"等)も多く含まれているのが現状である。今回、某システム開発プロジェクトにおける品質向上施策の一環として、単体試験前のソースプログラムの机上での充分なチェックを徹底させることで、ソフトウェア製作の早期の段階での品質向上を図った。本報告では、その「机上デバッグ」施策について述べる。

1 0 0 0 OA 特集5 : シリコーン液膜を通しての酸素輸送

- 著者

- 妹尾 学 山岡 正和

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.277-280, 1983-06-01

小特集:膜工学

- 著者

- 酒井 由紀子

- 出版者

- 三田図書館・情報学会

- 雑誌

- Library and information science (ISSN:03734447)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.1-35, 2011

原著論文【目的】本研究の目的は, 健康医学情報を伝える日本語テキストのリーダビリティの改善と評価の一連の手続きにおいて, 包括的な改善方法と評価方法を記述的に確認し, 今後の研究課題を明らかにすることにある。【方法】医師が執筆した, 慢性化膿性中耳炎の一般市民向けの日本語説明テキスト1件を取り上げ, 改善と評価の実験を行った。最初に, リーダビリティに影響するとされる構文, 語彙, テキスト構造のすべての要素について, 方法を変えて改善したテキストを2種類用意し, オリジナルテキストと合わせテキスト分析を行った。次に, 大学生91名にこれら3種類のテキストのいずれかを割り当て, Webテストを行った。テストでは, 読みやすさの指標としてテキストを読む所要時間を計測した。内容理解のしやすさの指標として, 選択肢問題の回答と, 「読みにくい点・わかりにくい点」の具体的な指摘を求めた。【結果】構文的要素を改善し, 語彙的改善として医学・医療用語に解説をかっこで補記し, テキスト構造を簡易な方法で改善したテキストAは, 内容理解テストの平均スコアはオリジナルテキストより高かったが, 読みの所要時間は長かった。構文的要素を改善し, 医学・医療用語を一般的な用語や表現に置き換え, テキスト構造を入念に改善したテキストBは, 読みの所要時間は短縮されたが, 内容理解テストの平均スコアはオリジナルテキストと変わらなかった。また, 本人に罹患経験があると所要時間が有意に短かった。これらの結果から, 1)構文的改善は読みやすい印象を与えるが, 他の要素の改善と対立が生じることがある, 2)医学・医療用語の改善は自然な置き換えや文中での説明の補足が望ましい, 3)テキスト構造は, 今回の改善・評価方法では問題が多くその効果は明らかではない, 4)読み手としての人の特性を考慮した評価が必要である, 5)内容理解を正確に測定する選択肢問題の作成に課題があることが確認された。

本研究は,小学校体育科で行われるボールゲーム・ボール運動に注目して,これらの運動に必要な「空間認知力」を6年間で育成するための系統表作成,ならびに,作成した系統表に基づいて単元開発授業研究を行うことを目的とした。ボールを扱うゲームの中では,攻撃の際により自分がパスをもらえるように有効な空間へ動く,または得点へとつなげるためにより有効なパスが出せる位置を探すことが必要になってくる。このように「運動をする中で瞬時に空間を認知し,より有効な空間へ移動したりパスを出したりする力」を「空間認知力」という。研究方法としては,小学校6年間で「空間認知力」を育成するための系統表を作成後,小学校2年生の単元「ゲーム『鬼遊び』」の中の「ボール運び鬼」を基本とした単元開発,授業研究を行った。授業は毎時間ビデオで録画した。「ボール運び鬼」は,宝(ボール)を持ったオフェンス(OF)が決められた空間にいるディフェンス(DF)を突破し,宝を運ぶ鬼遊びである。この運動には,OFが空間を認知し活用しながら攻撃する(空間認知力)という特徴がある。また,コートやチームの人数,ボールの数など,様々な要素を工夫することによって低学年から空間認知力を育成することができると考えた。本単元では,DFの制限区域を広く設定しDFの動きの自由度を高めることで,中学年以降のゴール型ゲームと近い状況を作り出した。また,5対5という少人数を基本としたり,単元の中でアウトナンバーの場も設定したりすることで,空間が生じやすいようにした。さらに,攻撃ではランプレー中心とすることで低学年でも取り組みやすい運動になるようにした。成果としては,空間認知力における「わかる」(認識目標)に対する子どもたちの変容が見られた。DFを突破するためのホイントを記述式で回答させたところ,92%の子どもがフェイクやストップなどの個人的な技や,おとり作戦や時間差攻撃,コートを広く活用するなどのチームの作戦がDFを突破するためには必要だと理解していることが分かった。また,技能目標に対する変容を見るため,抽出児童を決定して宝を運ぶ決定率を分析していくと,どの子どもも単元が進むにつれて決定率が上がっていることから,子どもたちは単元が進むにつれてDFを突破するために必要な空間認知力が向上していることが分かった。以上,アンケートおよび抽出児竜の決定率の変化から,本単元は,小学校2年生の「空間認知力」の育成に有効な単元であったと考えられる。

- 著者

- 西 さやか

- 出版者

- 日本医学図書館協会

- 雑誌

- 医学図書館 (ISSN:04452429)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.119-123, 2011-06

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA キーツの "Ode on a Grecian Urn" : 第四連をめぐって

- 著者

- 吉賀 憲夫

- 出版者

- 愛知工業大学

- 雑誌

- 愛知工業大学研究報告. A, 教養関係論文集 (ISSN:03870804)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.45-51, 1976-03-31

キーツの"Ode on a Grecian Urn"に登場する二つの異った場面は, このOdeを解釈する上で一つの重要な鍵となる。特に第四連における「小さな町」が死の世界を象徴するものであるとすれば, その死の町を出て, 犠牲の祭壇へと歩む人々の姿に永遠の美を求めるキーツの姿, および想像力のアレゴリーを見い出すことができるのである。

- 著者

- 座間 直壯

- 出版者

- 出版ニュース社

- 雑誌

- 出版ニュース (ISSN:03862003)

- 巻号頁・発行日

- no.2247, pp.6-9, 2011-07

- 著者

- 山口 真也

- 出版者

- 教育史料出版会

- 雑誌

- みんなの図書館 (ISSN:03860914)

- 巻号頁・発行日

- no.413, pp.46-50, 2011-09

- 著者

- 井上 靖代

- 出版者

- 教育史料出版会

- 雑誌

- みんなの図書館 (ISSN:03860914)

- 巻号頁・発行日

- no.412, pp.65-72, 2011-08

1 0 0 0 特集 闘病記研究会シンポジウム

- 出版者

- 日本薬学図書館協議会

- 雑誌

- 薬学図書館 (ISSN:03862062)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.216-270, 2011

- 著者

- 岡本 真 山田 万知代

- 出版者

- 図書館の学校

- 雑誌

- あうる (ISSN:1883552X)

- 巻号頁・発行日

- no.101, pp.34-39, 2011-06

- 著者

- 長島 潜 折田 昭三 窪山 和男

- 出版者

- 公益社団法人日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.8, pp.378-382, 1989-08-05

- 被引用文献数

- 8 3

サプレッサー型のイオンクロマトグラフ(IC)に親水性ポリメタクリレート系カラムを用い,加温条件下での溶出挙動を検討したところ,ヨウ化物を含むハロゲン化物及び硫酸イオンを良好に分離することができた.この方法と酸素フラスコ燃焼法とを組み合わせるか,あるいは試料溶液をそのまま導入して解離型のみ測定する方法により,有機化合物中の4種のハロゲン及び硫黄の一斉分析法を確立した.燃焼の際の吸収液には希アルカり溶液を用い,4種のハロゲン分析では少量の抱水ヒドラジンを,ヨウ素を除くハロゲン及び硫黄の分析には過酸化水素をそれぞれ添加した.本法の分析結果は許容誤差 (±0.3%)以内であり,有機元素分析法として十分満足できるものであった。

1 0 0 0 OA ピコプランクトンの単離と培養による揮発性有機ヨウ素化合物の新規生成源の探索

初めに、ピコプランクトンを含む海洋微生物の単離法の最適化を行った。微生物分離装置を用いて、従来の顕微鏡下での単離法では単離が困難な海洋微生物を海水試料や粗培養試料から単離する手法を確立した。次に、野外調査で採集した水試料を対象に、揮発性有機化合物の生成種の探索を行い、海洋微生物がクロロメタン、ブロモメタン及びヨードメタンを生成することを見出した。さらに、温帯域の海洋植物プランクトン、特に緑藻の近縁種に、ジヨードメタンを多量に生成する種を見いだし、温帯域の海洋に含まれるジヨードメタンの生成起源を初めて明らかにした。

1 0 0 0 OA 猪子氏豊と小笠原尚美園

- 著者

- 石井 良則

- 出版者

- 首都大学東京

- 雑誌

- 小笠原研究年報 (ISSN:03879844)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.53-73, 2007-03

京都府船井郡園部町出身の猪子氏豊は、戦前の小笠原諸島母島に渡って幼児保育事業を開始し、長男で沖村世話掛の猪子徹雄の支援を得て、1928(昭和3)年4月15日の開園から1942(昭和17)年3月21日の閉園までの14年間にわたり、「小笠原尚美園」という名称の幼稚園を経営した。当時の様子を卒園生に聞いたり、東京都公文書館所蔵の『視察関係書類(八丈島・小笠原・館知事)冊の48』等を参考にしたりして論述した。

- 著者

- 河野 一歩 山崎 俊彦 相澤 清晴

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会総合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2011, 2011-02-28

1 0 0 0 OA 文学作品のハイパーテキスト化における評価方法の精緻化

- 著者

- 森田 均 藤田 米春

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第18回全国大会(2004)

- 巻号頁・発行日

- pp.142, 2004 (Released:2006-02-11)

翻訳・翻案、朗読、映像化された文学作品は原テクストの解釈を明示化したものと考えられる。本研究では、これらの解釈を試作したハイパーテキストの評価に用いることにより、文学作品のハイパーテキスト化にあたっての指標を確立させる研究へと発展させることが可能であることを示す。

- 著者

- 山尾 大

- 出版者

- 日本中東学会

- 雑誌

- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)

- 巻号頁・発行日

- no.25, pp.1-29, 2009-07-15

イラクのイスラーム主義運動は、2003年の米国によるイラク侵攻以降、多くの注目を集めてきた。とりわけ、戦後突如として政治アリーナに台頭し、政策決定過程でキャスティング・ヴォートを掌握することになったサドル派は、イラク政治の分析において重要な研究対象になりつつある。イラク・イスラーム主義運動の研究は、その蓄積が決して多いわけではないが、これまで主として、(1)1980年に国外に亡命を余儀なくされる以前の反体制運動と、(2)2003年以降の政権運営におけるパフォーマンスの2点に着目してきた。言い換えると、1980年から2003年までの、とりわけイラク国内におけるイスラーム主義運動については、実態がほとんど明らかになっていない。その最大の要因は、バアス党権威主義体制下の厳しい弾圧によって、全てのイスラーム主義運動が死滅したと考えられてきたことに求められる。それゆえに、亡命経験を持たず国内に留まったサドル派については、戦後イラクの政治分析において重要な意味を持つにもかかわらず、歴史的背景や政治社会基盤が明確になっていない。しかし、様々な資料を検討すると、サドル派の起源は1990年代の社会運動に求められることが分かる。具体的には、サドル派の指導者ムクタダー・サドルの実父であるサーディク・サドルによって、イスラーム主義を掲げた社会運動が形成され、1990年代のイラク国内で大きな動員力を獲得することとなったのである。そこで本稿は、1990年代イラクで展開されたサーディクの社会運動の実態を再構築し、抑圧的な権威主義体制下でほぼ全てのイスラーム主義運動が弾圧・禁止されてきたにもかかわらず、イスラーム主義を掲げた社会運動を結成することができたのはなぜか、そしてそれが大きな動員力を獲得することができたのはなぜか、という問題を論証する。この問題を明らかにすることは、現代イラクのイスラーム主義運動の歴史的変容過程を、イラク国内外のアクターを総合して再構築すること、ならびにイラク戦争後の政治分析におけるサドル派の政治社会基盤を解明することにも資するものである。そこで、はじめに1990年代イラクの社会運動の中心となったサーディク・サドルの軌跡と運動を創始するモチベーションを分析し(第II節)、次にサーディクの社会運動そのものを概観する(第III節)。そして最後に、サーディクがイスラーム主義を掲げた社会運動を形成することが可能となり、イラク現代史上まれに見る大きな動員力を獲得した要因およびメカニズムを、バアス党権威主義体制の政策との相関性に着目することで、明らかにする(第IV節)。本稿で解明したのは、以下の点である。サーディクは、湾岸戦争後の経済制裁によって深刻な社会経済的混乱に陥った1990年代のイラクにおいて、(1)シーア派宗教界の保護と、(2)その政治社会的役割の再活性化という二つの問題意識に基づいて、社会運動を始めた。サーディクは、果たすべき政治社会的役割を等閑にする宗教界の「静寂主義」を批判して「行動主義」の立場を取り、同時に過去のイラク・イスラーム主義の革命路線の「失敗」を反省して権威主義体制と「同盟関係」を構築した。そして、サーディクのこの姿勢は、バアス党政権が政治・社会・経済の未曽有の混乱に直面して政権と社会を安定化させるために起用した「イスラーム化政策」と「取り込み政策」(cooptation)と調和した。バアス党権威主義の政策とサーディクのモチベーションの「奇妙な一致」は、サーディクの社会運動に「合法性」を付与する結果となった。それゆえに彼の運動は勢力を拡張し、大きな動員力を獲得することとなったのである。