2 0 0 0 OA 教えあいにおけるモニタリングと発話の関連

- 著者

- 篠ヶ谷 圭太

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.91.19212, (Released:2020-05-22)

- 参考文献数

- 40

This study involved the development of a questionnaire about monitoring in learners’ interaction and examined its role in peer tutoring. Confirmatory factor analysis yielded a 4-factor model: “self-understanding”(checking one’s own level of understanding), “other-understanding” (checking others’ level of understanding)”, “difference” (checking difference in one’s own and others’ ideas), and “engagement” (checking one’s own level of engagement). In the main study, 54 college students conducted a peer tutoring session and completed the questionnaire about monitoring after the session. Data analysis on the relationship between monitoring scores and protocols revealed that tutors’ scores of self-understanding and other-understanding were positively correlated with interpretive explanations, while the score for difference was negatively associated with descriptive explanations. The score of engagement only showed a positive association with non-explanatory utterances. The results also suggested that tutees’ score for self-understanding and other-understanding are positively associated with complimentary explanations. Finally, the importance of focusing on learners’ monitoring during interactions and future perspectives for research studies about cooperative learning are discussed.

2 0 0 0 OA ストレスフルな出来事に対する主観的評価と意味づけ動機 ―場面想定法を用いた基礎的検討―

- 著者

- 上條 菜美子 湯川 進太郎

- 出版者

- 日本カウンセリング学会

- 雑誌

- カウンセリング研究 (ISSN:09148337)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.3, pp.137-146, 2014 (Released:2016-10-04)

- 参考文献数

- 38

本研究では,人がストレスフルな出来事に遭遇したとき,その出来事に対しどのような主観的評価を与えることで意味づけが動機づけられるのかについて,物語性をもつ多様な仮想場面を用いた場面想定法により検討した。「未然防止性,生起可能性,不快感が脅威評価と関連し,脅威評価が意味づけ動機と自己の変化と関連する」という仮説のもと,大学生および大学院生30名を対象に,10のストレスフルな出来事について質問紙調査を行った。その結果,意味づけ動機に対する脅威評価の関連性は弱く,一方で,出来事の未然防止性・生起可能性・不快感が高いほど,意味を見つけ出そうと動機づけられることが示された。また,出来事を脅威に感じるほど,自分自身が大きく変化すると推測しやすいという関連が見いだされた。考察では,本研究で得られた,意味づけを動機づける主観的評価に関する基礎的知見,および本研究の限界と今後の展望について議論された。

2 0 0 0 OA 正規化を用いた拡張カルマンフィルタによるロケットの軌道推定

2 0 0 0 OA リバウンドジャンプテストを用いた跳躍選手の専門的な下肢筋力・パワーに関する評価

- 著者

- 図子 あまね 苅山 靖 図子 浩二

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.79-86, 2017-02-01 (Released:2017-01-21)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 2 3

We aimed to investigate the characteristics of lower-limb strength and power used for lower-limb mechanical variables in rebound jump (RJ) test by using a new system (Quick Motion Analysis System), which calculates mechanical variables in real time. Thirty-three male jumpers performed the RJ test. The performance (RJ index, contact time, and jump height) and joint kinetics (joint work and joint contribution) in RJ were calculated. IAAF Scoring Tables of Athletics were used to calculate jump event performance (IAAF score). IAAF score was positive correlated with RJ index, jump height, and joint work at the ankle and hip joints. Elite jumpers achieved higher RJ performance by larger ankle and hip joint work. As performance variables, jumping height and contact time were converted to T scores, and evaluation method was proposed to use the relative merits of these values to classify athletes into four types. The IAAF score showed no differences among the four types. These results indicate that there is no relation among jump events performance and characteristics of the four types. Moreover, focusing on stiffness, based on the contact time and jump height, jumpers with a longer contact time and higher jump height type showed lower stiffness (compliant spring characteristics), whereas those with the opposite features showed higher stiffness (stiffer spring characteristics). Therefore, for evaluating lower-limb strength and power characteristics, the use of performance and joint kinetics are effective, in addition to focusing on type characteristics based on the contact time and jump height in RJ.

- 著者

- 吉田 拓矢 松島 一司 林 陵平 図子 あまね 苅山 靖

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.17129, (Released:2018-08-06)

- 参考文献数

- 37

The purpose of this study was to evaluate the multistep drop jump (DJ) test in elite jumpers according to changes in test performance, ground reaction force, and lower limb joint kinetics with changes in drop height. Male jumpers (n=10) performed a DJ from 4 drop heights (0.3, 0.6, 0.9, and 1.2 m). The DJ-index was calculated by dividing the jump height by the contact time. The rate of change of the DJ-index (a/b) was the slope/intercept of the regression line (Y = aX+ b) derived from 4 values of the DJ-index for each subject. Jump motions in the sagittal plane and ground reaction force data were recorded using a high-speed camera and force platform, respectively. The DJ-index was lower at 1.2 m than at other drop heights. The contact time increased along with the drop height. There was no significant difference in jump height between the drop heights. The amount of negative work by 3 lower extremity joints increased with increasing drop height. The jump events performance (IAAF Score) and DJ-index at each drop height only showed a significant correlation at 1.2 m. The correlation between IAAF score and a/b was significant between these variables. According to individual characteristics, increased drop heights were associated with different patterns of change in the DJ index. Therefore, subjects were grouped according to characteristics using a/b as an index. Sub.A, who had the highest jump-event performance in the study, had participated in international meetings, and had won a medal at the World Junior Championships. The DJ-index for this subject at 0.3 m was close to the mean value, but at 1.2 m was highest among all the subjects. In contrast, the DJ-index for Sub.C at 0.3 m was highest among the subjects. However, the DJ-index decreased greatly with an increase from 0.3 m to 1.2 m. Therefore, to evaluate the performance of jumpers, it is important to use a varied range of heights, including a higher drop height (approximately 1.2 m), focusing on the rate of change with increasing drop height.

2 0 0 0 OA カナダ・エスキモー語の動詞形成法

- 著者

- 田村 すヾ子

- 出版者

- 日本言語学会

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1978, no.73, pp.84-88, 1978-03-31 (Released:2010-11-26)

2 0 0 0 OA 外務省大臣官房の政策管理機能

- 著者

- 山谷 清志

- 出版者

- 日本行政学会

- 雑誌

- 年報行政研究 (ISSN:05481570)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.40, pp.24-46, 2005-05-15 (Released:2012-09-24)

2 0 0 0 OA 最高強度コンクリートの開発・製造─吉田徳次郎博士の研究─

- 著者

- 石田 哲也

- 出版者

- 公益社団法人 日本コンクリート工学会

- 雑誌

- コンクリート工学 (ISSN:03871061)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.9, pp.721-726, 2013 (Released:2014-09-01)

- 参考文献数

- 13

2 0 0 0 OA 肩関節伸展・内旋ストレッチングが棘下筋の柔軟性に及ぼす即時効果

- 著者

- 草野 拳 西下 智 中村 雅俊 梅垣 雄心 小林 拓也 田中 浩基 梅原 潤 市橋 則明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1366, 2015 (Released:2015-04-30)

【はじめに,目的】腱板筋は肩関節の動的安定性に強く関与しており,自由度が高く運動範囲が広い肩関節において重要な役割を果たしている。棘下筋や小円筋などの腱板筋の柔軟性が低下することで,可動域制限や疼痛により日常生活動作が制限されることもある。筋の柔軟性低下や可動域制限に対してはストレッチング(ストレッチ)が用いられている。臨床で多く行われているストレッチにスタティックストレッチ(SS)があり,筋の柔軟性を向上させるためには,適切な肢位で十分な時間SSを継続する必要がある。棘下筋の効果的なSS肢位に関する報告は解剖学や運動学の知見をもとに幾つかあるが,確立されていない。新鮮遺体を用いて棘下筋に対するストレッチ研究を行ったMurakiらによると,棘下筋が最も伸張される肢位は挙上位での内旋,または伸展位での内旋である。この結果をもとに生体における検証を行った我々の研究においても,伸展位での内旋が最も効果的であるという結果が確かめられている。しかし実際にSS前後での柔軟性の変化については検証されていない。そこで本研究では,計3分間の伸展,内旋方向SSが棘下筋の柔軟性向上,内旋可動域拡大に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした。そのなかで,SSを30秒刻みで行うことでSS間における柔軟性の時間的な推移を見ることにした。【方法】対象筋は健常成人男性16名(平均年齢22.7±1.6歳)の非利き手側の棘下筋とした。筋の硬さの程度を表す指標である弾性率の計測は,超音波診断装置(SuperSonic Imagine社製)のせん断波エラストグラフィー機能を用いた。弾性率は低値を示す程筋が柔らかいことを意味する。計測部位は棘下筋上部で統一し,筋腹に設定した関心領域の弾性率を3回計測し,その平均値を算出した。計測肢位は腹臥位にて母指を第7胸椎に合わせた肢位とした。SSは腹臥位にて肩甲骨を上から圧迫し固定した状態で,結帯肢位から母指を脊椎に沿わせて他動的に肩関節伸展,内旋運動を行った。運動強度は被験者が疼痛を訴える直前までとし,SS30秒,計測30秒の間隔で6セット行った。計測はSS介入前(Pre),各SS間(SS1,SS2,SS3,SS4,SS5),SS介入後(Post)で行い,計7回計測した。また,PreとPostに腹臥位にて,外転90°(2nd)での内旋角度をデジタル角度計で3回計測し,その平均値を算出した。統計学的検定は,測定ごとの棘下筋の弾性率について一元配置分散分析および多重比較を行い,またPreとPostの2nd内旋角度間で対応のあるt検定を行った。有意水準は5%とした。【結果】測定ごとの弾性率(平均±標準偏差,単位:kPa)はPreが12.0±5.1,SS1が10.4±4.1,SS2が9.5±3.4,SS3が9.7±3.9,SS4が9.3±3.5,SS5が9.1±3.4,Postが8.6±3.3であった。また2nd内旋角度(単位:°)はPreが58.4±7.5,Postが62.6±5.9であった。統計学的には,多重比較によりPreに対しSS1,SS2,SS3,SS4,SS5,Postで有意に弾性率の低下が見られた。対応のあるt検定により,Preに対しPostで有意に2nd内旋角度の拡大が見られた。【考察】PreとPostの比較より,計3分間の肩関節伸展,内旋方向SSによって棘下筋の柔軟性は向上し,可動域の拡大も得られることが明らかとなった。さらに30秒ごとに弾性率の変化を見ることで,30秒のSSにより弾性率が低下し,30秒と3分のSSでは弾性率に変化が見られないことが明らかとなった。弾性率を指標に下肢でストレッチ研究を行った我々の研究では,腓腹筋の柔軟性の向上には2分以上のSSが必要であることが明らかとなっているが,それに対し棘下筋ではより短いSS時間で柔軟性が向上したと考えられる。これは棘下筋の筋断面積が腓腹筋に比べ非常に小さいことが理由として考えられる。【理学療法学研究としての意義】これまでストレッチ前後での柔軟性の変化が検証されていなかった棘下筋に対し,先行研究で最も効果的であるとされている伸展,内旋方向SSを3分間行うことによって棘下筋の柔軟性は向上し,内旋可動域も有意に拡大することが明らかとなった。また,このSSにより30秒で棘下筋の柔軟性が向上していることが明らかとなった。

2 0 0 0 OA 『アルキビアデス第一』における自己認識の構造

- 著者

- 稲津 阿育

- 出版者

- 日本哲学会

- 雑誌

- 哲学 (ISSN:03873358)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.71, pp.115-125, 2020-04-01 (Released:2020-05-12)

- 参考文献数

- 18

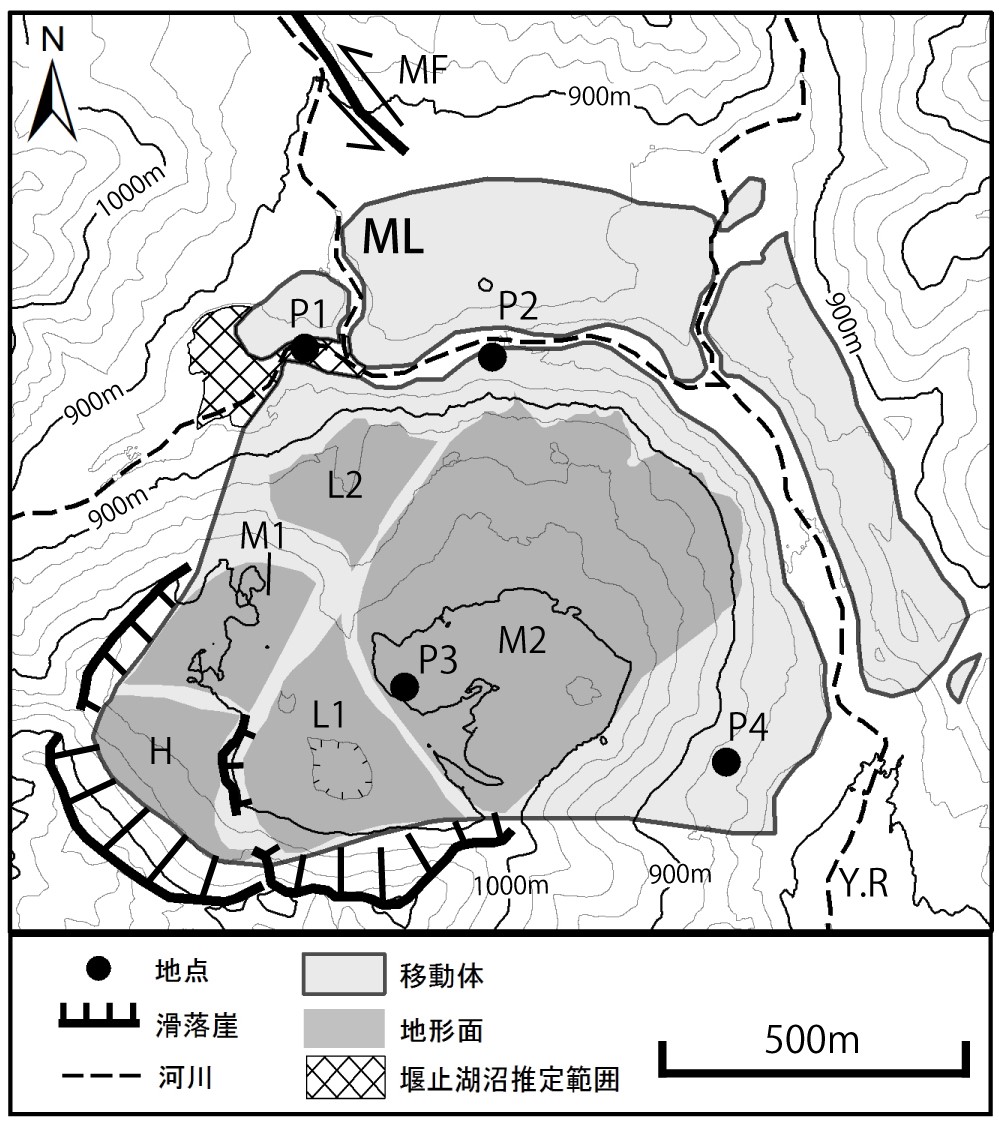

2 0 0 0 OA 岐阜県郡上市明宝の水沢上地すべりと1586年天正地震

- 著者

- 栗本 享宥 苅谷 愛彦 目代 邦康

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2019年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.69, 2019 (Released:2019-03-30)

はじめに 水沢上地すべり(以下ML:35.9363°N,137.0445°E)は岐阜県郡上市明宝に存在する大規模地すべり地である.MLは古文書に基づきAD1586天正地震で生じたとされてきた1,2).しかし先行研究では地質学的論拠が示されていない.筆者らは地質調査と地形判読を基礎として,MLの地形・地質的特徴と最新滑動年代を明らかにした.地域概要と研究方法 <地形>MLは飛騨高地南東部に位置し,周辺には標高2000 m以下の山岳が卓越する.木曽川水系吉田川とその支流がMLを貫く.<地質>ML一帯には烏帽子岳安山岩類が分布する.これはML西方の烏帽子岳から1 Maごろ噴出した安山岩と火山砕屑岩からなる2).同安山岩類は下部の凝灰角礫岩質の部分(以下Ep)と上部の安山岩溶岩(以下Ea)に分類される.他に貫入岩や,花崗岩,かんらん岩,美濃帯堆積岩類も分布する.MLの北に庄川断層帯三尾河断層(以下MF:B級左横ずれ)が走る.MFの最新イベントは840年前以降で,AD1586天正地震が対応する可能性が高い3).<方法>空中写真やDEM傾斜量図等を用いた地形判読と野外踏査を主な手法とした.踏査で採取した試料の14C年代測定も行った。MLの地形と地質 MLは3条の滑落崖と,複数の地すべり移動体に分類される.やや開析された滑落崖は円弧状を呈し,急崖をなす地点ではEaが露出する.地すべり移動体南部の平坦面についてはその分布標高からL~H面に分類できる.全移動体の体積は約2.2×107 ㎥である(侵食部分を含む).以下,各地点での地形・地質的特徴を述べる.<P1>不淘汰かつ無層理のEaの角礫からなる地すべり堆積物を,シルト~中粒砂の堰止湖沼堆積物が覆う.地すべり堆積物にはパッチワーク構造が観察できる.地すべり堆積物に含まれる材はcal AD1494~1601を示す.堰止湖沼堆積物層最下部の材はcal AD1552~1634である.<P2>P2周辺の吉田川の渓岸には割れ目に富むジグソーパズル状に破砕されたEaの岩盤や,シート状の粘土層や著しく座屈・褶曲したEp層がみられる.この堆積物の特徴は大規模崩壊堆積物にしばしば認められる特徴と類似・一致する.<P3>P3を代表とする地すべり移動体南部のL~H面上には,比高がまばらな長円形の小丘状地形や閉塞凹地が分布する.小丘状地形は破砕されたEa・Ep岩屑などで主に構成される。このような地形は、地すべりの移動方向に短軸をもつ4).小丘状地形の短軸方向と分布を集計し,各地形面の移動方向を検討した.地形面同士の関係(切る・切られる)も考慮した結果,過去3回の滑動が推測できた.<P4>P4付近では高さ約20 m,幅約50~100 mにわたり蛇紋岩化の著しいかんらん岩が分布する.かんらん岩は,およそ北―北北東方向に発達しているとみられる2).おわりに本研究は以下のようにまとめられる.①MLの各所に大規模地すべりと判断できる地形や地質的証拠がみられた.②P1ではcal AD1552~1634に地すべりによる堰き止め湖沼が生じた.③地すべり移動体上の微地形判読から,過去3回の滑動が推測された.④そのうち最新の滑動がcal AD1494~1601に発生したことは確実で,その誘因としてAD1586天正地震が挙げられる.⑤地すべりの誘因はML周辺の活断層による地震が,素因は蛇紋岩などの地質的な条件が考えられる参考文献 1)飯田(1987)『天正大地震誌』、井上・今村(1998)歴史地震,14,57-58. 2)河田・磯見・杉山(1988)「萩原地域の地質」.地調.3)杉山・粟田・佃(1991)地震,44,283-295. 4)木全・宮城(1985)地すべり,21(4),1-9.

2 0 0 0 OA 民族学理論における最近の諸問題 : 文化とパーソナリティの分野で

- 著者

- 須江 ひろ子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.139-149, 1965-09-30 (Released:2018-03-27)

2 0 0 0 人間の協力行動に関する実験ゲーム研究と組織管理への応用可能性

- 著者

- 堀田 結孝

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.33-42, 2019-12-20 (Released:2020-04-08)

- 参考文献数

- 23

社会心理学及びその周辺領域において,実験ゲームを通して人間の協力行動のメカニズムを検討する実証研究が盛んに行われている.本稿では代表的な実験ゲーム研究を概観し,協力行動の重要な基盤として知られている“互恵性”の役割について紹介する.また,人間の大規模な協力社会を支える仕組みとして理解されている制裁制度の機能についても紹介し,組織管理の文脈における応用可能性について議論する.

2 0 0 0 OA 短鎖脂肪酸による好酸球性副鼻腔炎の新規治療戦略

- 著者

- 意元 義政

- 出版者

- 日本鼻科学会

- 雑誌

- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.113, 2019 (Released:2019-04-23)

2 0 0 0 OA お答えします

- 著者

- 上田 譲国

- 出版者

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.1, pp.63, 1998-01-15 (Released:2011-09-20)

- 参考文献数

- 3

- 著者

- 入鹿山 且朗 田島 静子 藤木 素士

- 出版者

- The Japanese Society for Hygiene

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.392-400, 1967-06-10 (Released:2009-02-17)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3 6

(1) 酸化第二水銀または塩基性硫酸第二水銀とアセトアルデハイドとの反応により, 薄層クロマトグラフィでCH3HgOHと同一Rf値をもつ有機水銀が生成した。この反応液に塩化物を加えるとCH3HgClと同一Rf値をもつ有機水銀が証明された。(2) 酸化第二水銀とアセトアルデハイドより2種の水銀物質を得た。その一つは酢酸第二水銀と同定された。酢酸第二水銀と食塩の混合物を加温してCH3HgClの結晶を得た。

2 0 0 0 OA ドミノの転倒波の伝播モデリング

- 著者

- 藤井 文夫 井上 吉弘 新田 高洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集C編 (ISSN:18848354)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.788, pp.1133-1142, 2012 (Released:2012-04-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 3 6

Domino is a popular entertainment to enjoy the pleasing wave propagation in a row of solid pieces. This play game may be, however, a tough research subject of dynamic contact mechanics, because finite rotation, contact and friction are included in toy mechanics and these nonlinear effects are all of scientific interest. The major concern of this paper is to develop a computational model to study the domino wave propagation in a long straight row. More specifically, a total of N dominoes are modeled to rectangular rigid-body solids in shape of D (width) x H (height) x B (breadth). Equally spaced dominoes in a long straight row (L=492cm) are assumed to simply rotate around the front bottom edge. To trigger the wave propagation, the first domino is slowly inclined till its side diagonal slightly goes beyond the plumb line. The successive collision mechanism between individual toppling dominoes is investigated as a 2D problem in contact mechanics and we obtain an excellent agreement between the model prediction and experimental result.

2 0 0 0 OA ビジュアルサーボ-VI : ビジュアルトラッキング

- 著者

- 橋本 浩一

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.7, pp.264-273, 2010-07-15 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA ビジュアルサーボ-II : コンピュータビジョンの基礎

- 著者

- 橋本 浩一

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.11, pp.476-483, 2009-11-15 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA ビジュアルサーボ-I : ビジュアルサーボとは

- 著者

- 橋本 浩一

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.9, pp.411-416, 2009-09-15 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 22