102 0 0 0 OA 箱根温泉・大涌谷の「黒たまご」黒色物質の起源推定

- 著者

- 木村 凜太朗 萬年 一剛 熊谷 英憲 松井 洋平 伊規須 素子 高野 淑識

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.7.8, pp.249-256, 2023-07-05 (Released:2023-08-25)

- 参考文献数

- 21

箱根温泉・大涌谷の「黒たまご」は,地熱と火山ガス等の化学反応を利用した産物であり,古くから箱根の名物である.卵殻の黒い理由の詳細は,長らく不明のままであった.科学的な知見が少ないまま,殻表面に硫化鉄が付着するためと言われてきたが,黒たまごは放置しておくと1日程度で褪色してしまう.硫化鉄は空気中で比較的安定なため,褪色現象を説明することは困難である.本研究では,まず,黒たまごをクエン酸水溶液中に静置し,薄膜状の黒色物質の単離を行った.次に,単離された黒色物質をさまざまな非破壊及び破壊分析法を用いて検証した.その結果,無機成分は少なく,有機成分であるタンパク質様物質を多く含むことを明らかにした.さらに,炭素(C)・窒素(N)・硫黄(S)の含有量が多いことから,有機物と硫黄を介した架橋反応の形成も示唆された.卵殻外層の黒色物質は,タンパク質様物質のメイラード反応(褐変反応)により生成され,空気中での酸化分解に伴う褪色の可能性が考えられた.そのような準安定的な過程を経て,黒たまごの黒色物質は,保存状態のよい有機─無機複合体として,卵殻外層に存在することが考察された.

102 0 0 0 OA 日本産淡水ヨコエビ類の分類と見分け方

- 著者

- 富川 光 森野 浩

- 出版者

- 日本動物分類学会

- 雑誌

- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.39-51, 2012-02-20 (Released:2018-03-30)

- 参考文献数

- 49

Amphipods (Crustacea) are most diverse in marine environment but not a few species occur in freshwaters. To date, 36 species of freshwater amphipod taxa have been recorded from Japan. However, there are no taxonomical reviews of Japanese freshwater amphipods. In this paper, Japanese name, scientific name, major feature, and distribution for all species of Japanese freshwater amphipods are marshalled. In addition, a key to species is provided for identification of freshwater amphipods in Japan. Figures provided with this key indicate features of taxonomic importance. We proposed the new Japanese names for the following family/genera/species in this paper: families Luciobliviidae and Bogidiellidae, genera Octopupilla, Lucioblivio and Bogidiella, and species Octopupilla felix, Lucioblivio kozaensis and Bogidiella broodbakkeri.

102 0 0 0 OA 家庭用柔軟剤等の使用に伴う揮発成分挙動に関する研究

- 著者

- 浦野 真弥 太宰 久美子 加藤 研太

- 出版者

- 一般社団法人 室内環境学会

- 雑誌

- 室内環境 (ISSN:18820395)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.85-97, 2022 (Released:2022-04-01)

- 参考文献数

- 23

柔軟剤等の使用に伴う健康被害の訴えが増加していると国民生活センターなどが報告しているが, これらの使用に伴う揮発性有機化合物(VOC)の挙動に関する情報は少ない。本研究では, 繊維質の違い, 製品成分の違い, 繰り返し使用時および使用停止時の揮発成分挙動を把握することを目的とした洗濯試験を実施し, 洗濯中および洗濯後の衣類からの揮発成分を吸着材に捕集してGC/MSの全イオンクロマトグラム(TIC)分析を行った。さらに検出されたピークのマススペクトルから物質を推定し, 確度の高い物質について, 沸点や蒸気圧, オクタノール水分配係数と揮発挙動の関係について解析した。繊維質について, ポリエステルで疎水性物質の揮発量が多くなり, 綿で親水性物質の揮発量が多くなる傾向を示し, 揮発成分組成が変わることが示された。また, これらは洗濯中の揮発成分組成とも異なっていた。ポリエステル繊維で柔軟剤等を繰り返し使用した場合の揮発成分挙動を調べた結果からは, 沸点および極性基の有無との関連が示唆され, 高沸点, 疎水性化合物ほど繰り返し使用時に揮発濃度が上昇していくことが示された。また, 本研究の範囲においては, 製品の使用を停止した後, 数回の洗濯で揮発濃度が大きく低下することが示され, 適当な頻度での使用停止が臭気質の変化や揮発量の増加抑制に効果的である可能性が示された。

102 0 0 0 OA 甘草の使用量と偽アルドステロン症の頻度に関する文献的調査

- 著者

- 萬谷 直樹 岡 洋志 佐橋 佳郎 鈴木 理央 綾部 原子 鈴木 まゆみ 神山 博史 長田 潤 木村 容子 伊藤 隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.197-202, 2015 (Released:2015-11-05)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 17 14

甘草による偽アルドステロン症の頻度については十分にわかっていない。われわれは甘草の1日量と偽アルドステロン症の頻度の関係について,過去の臨床研究を調査した。甘草を1日1g 使用した患者での偽アルドステロン症の頻度は1.0%(平均)であった。1日2g,4g,6g での頻度はそれぞれ1.7%(平均),3.3%,11.1%(平均)であった。過去の文献において,偽アルドステロン症発症頻度の用量依存的な傾向が示唆された。

102 0 0 0 OA 高等学校理科「地学基礎」「地学」開設率の都道府県ごとの違いとその要因

- 著者

- 吉田 幸平 高木 秀雄

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.129, no.3, pp.337-354, 2020-06-25 (Released:2020-07-11)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

Science subjects at Japanese high schools are divided into physics, chemistry, biology, and Earth science. The numbers of credits set are two for basic subjects and four for advanced subjects. With a change of courses based on new guidelines enforced by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan (MEXT) in 2012, the Earth science field has classes in Basic Earth Science and Advanced Earth Science. The percentage of high school students who take Earth science classes is estimated from the number of textbooks adopted by MEXT (26% for Basic Earth Science and 1.2-0.9% for Advanced Earth Science), but the percentages of high schools that offer Earth science classes in each prefecture have not been reported. Therefore, the proportion of high schools that offer Basic Earth Science and Advanced Earth Science classes are estimated based on a survey of more than 5,000 high schools in Japan. Data for the survey were collected from the curriculum listed on each high-school homepage and from a questionnaire distributed using the Google mail system. Survey results indicate that 43.7% of high schools nationwide offer Basic Earth Science, and only 8.8% of high schools offer Advanced Earth Science. In addition, the proportion of high schools offering Earth science classes varies depending on the prefecture. The highest proportion of high schools offering Basic Earth Science is 71% (Okinawa) and the lowest is only 4% (Miyazaki). The top prefectural percentage for Advanced Earth Science is 48%, but nine prefectures have no high schools offering Advanced Earth Science. The proportion of high schools offering Earth science correlates with the number of Earth science teachers employed over the past 40 years in each prefecture. However, some prefectures have records only for the total number of science teachers; therefore, the numbers of teachers hired specifically to teach Earth science are not known in these cases. The percentages of high schools offering Earth science classes are higher in prefectures for which only the total number of science teachers is known. A draft is provided on promoting Earth science education at high schools comparing differences among prefectures in the percentages of high schools offering Earth science classes. Based on our results, to promote high school geoscience education, support should be provided through workshops on Earth science education, so that science teachers other than full-time Earth science teachers can recognize the importance of Earth science and teach Basic Earth Science.

102 0 0 0 OA ソ連の鉄道輸送

- 著者

- 加藤 幸廣

- 出版者

- ロシア・東欧学会

- 雑誌

- ソ連・東欧学会年報 (ISSN:03867226)

- 巻号頁・発行日

- vol.1989, no.18, pp.58-68, 1989 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 34

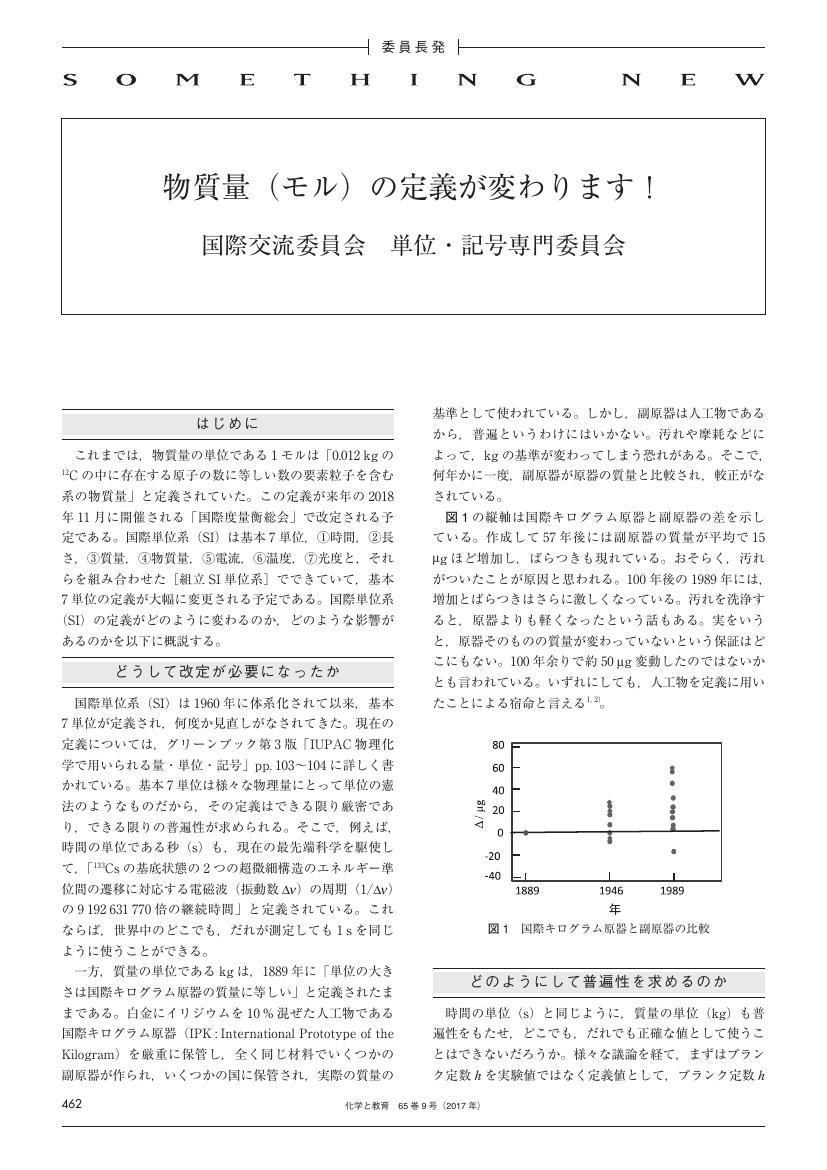

102 0 0 0 OA 物質量(モル)の定義が変わります!

- 著者

- 日本化学会国際交流委員会 単位・記号専門委員会

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.9, pp.462-463, 2017-09-20 (Released:2018-03-01)

- 参考文献数

- 3

102 0 0 0 OA 122. 炉心溶融事故時の格納容器内熱水力挙動の感度解析

- 著者

- 小林 健介 堀井 英雄 石神 努 千葉 猛美

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌 (ISSN:00047120)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.56-65, 1985-01-30 (Released:2009-04-21)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

A sensitivity analysis of thermal hydraulic response in containment during a 'station blackout' (the loss of all AC power) accident at Browns Ferry unit one plant was performed with the computer code MARCH 1.0. In the analysis, the plant station batteries were assumed to be available for 4h after the initiation of the accident. The thermal hydraulic response in the containment was calculated by varying several input data for MARCH 1.0 independently and the deviation among calculated results were investigated.The sensitivity analysis showed that (a) the containment would fail due to the overtemperature without any operator actions for plant recovery, which would be strongly dependent on the model of the debris-concrete interaction and the input parameters for specifying the containment failure modes in MARCH 1.0, (b) a core melting temperature and an amount of water left in a primary system at the end of the meltdown were identified as important parameters which influenced the time of the containment failure, and (c) experimental works regarding the parameters mentioned above could be recommended.

101 0 0 0 OA ナツメグ中毒の1例

- 著者

- 藤綱 隆太朗 白川 和宏 石田 径子 井上 聡 鳥海 聡 金子 翔太郎 土屋 光正 宮嶌 和宏 三吉 貴大 植松 敬子 金尾 邦生 春成 学 竹村 成秀 進藤 健 塩島 裕樹 荘司 清 齋藤 豊 田熊 清継

- 出版者

- 日本救急医学会関東地方会

- 雑誌

- 日本救急医学会関東地方会雑誌 (ISSN:0287301X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.285-287, 2018-12-31 (Released:2018-12-28)

- 参考文献数

- 14

ナツメグは香辛料としてハンバーグなどの肉料理に用いられ, わが国でも容易に入手可能である。欧米では急性中毒を起こす原因物質として一般的に知られており, 死亡例も報告されている。米国の報告では自殺目的の大量摂取のほか, 意図せずにナツメグ中毒となっている例も半数以上を占めている。しかしわが国では症例報告は少なく, 中毒の原因としてはあまり知られていない。本症例は香辛料としてナツメグ10gを摂取した。その後, 浮遊感, 動悸などが出現, 不穏となった。自身でインターネット検索し, ナツメグ中毒の症状と合致することに気づき, 救急要請した。来院時, 不安感と口渇感を訴え, 興奮気味であったが, 安静にて経過観察を行い, 症状は改善した。本症例は患者自らのナツメグ摂取の申告により診断に至ったが, 本人の自覚なくナツメグ中毒に至る症例もあると思われる。そのため, 急性の精神異常を呈した症例では原因中毒物質として鑑別にあげる必要があると考える。

101 0 0 0 OA 降水中の窒素とリン

- 著者

- 田渕 俊雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本水環境学会

- 雑誌

- 水質汚濁研究 (ISSN:03872025)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.8, pp.486-490, 1985-08-10 (Released:2009-09-10)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 7 6

101 0 0 0 OA アゼルバイジャン外交と非同盟主義―イランとイスラエルの狭間―

- 著者

- 清水 学

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- 中東レビュー (ISSN:21884595)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.99-119, 2019 (Released:2019-05-30)

Azerbaijan, a land locked country in South Caucasia, gained independence in 1991 after the break-up of the USSR. It is surrounded by Russia, Iran, Armenia, Georgia, and Turkey and is compelled to depend on a balancing act in its diplomacy to protect its sovereignty and survive. In April 2018, it reiterated its intention to host the 2019 Summit of the Non-Aligned Movement (NAM) in Baku and take on the position of chairmanship of NAM for a 3-year term. It is to be noted that Azerbaijan took this decision at a time of heightened tensions in the region when the US unilaterally withdrew from the Joint Comprehensive Plan of Action, popularly known as the Iran nuclear deal. Azerbaijan has a border with northwestern Iran and has had a complicated relationship with it based on historical, ethnic, and religious ties. At the same time, Azerbaijan is the major supplier of oil to Israel, which is increasingly antagonistic to Iran. For the last decade, Israel and Iran have tried to gain Azerbaijan’s favor by offering arms or adjusting their diplomatic stance to take into account the geopolitical importance of Azerbaijan. Iran switched from its tacit support to Armenia on the Nagorno Karabakh conflict to a more sympathetic understanding of Azerbaijan’s position.The Nagorno Karabakh issue has been the focal point of security and sovereignty for Azerbaijan, which claims that Nagorno Karabakh and its neighboring areas have been occupied illegally by Armenia. Since the latter half of 2018, Israel has raised the level of military cooperation with Azerbaijan by supplying more advanced arms, such as drones, while Iran strengthened its military links with Azerbaijan by enhancing its military contacts and cooperation. For Azerbaijan, the simultaneous deepening of military cooperation with the two influential and mutually antagonistic regional powers—Israel and Iran—is not inconsistent because it seeks to upgrade its own military capacity.The NAM has not been given serious attention in the world politics since the end of the cold war. At the same time, the objective reality that the number of member states has increased cannot be denied. The purpose and definition of the NAM is still vague and allows member states to arrive at different versions of its objectives. The mediating capacity of the NAM to solve conflicts among the member states is, at best, marginal. However, the NAM is a forum where the participants—most of whom experienced colonial rule—can express strong or mild dissatisfaction with the present world regime, dominated by the West. In this sense, the role of NAM could be still flexible and effective under certain conditions in the fluid world political system. Azerbaijan utilizes the NAM to achieve a balance in its diplomatic relations in the present turbulent situation and strengthen its political position on the Nagorno Karabakh issue.

101 0 0 0 OA かつお節によるゴーヤの苦味低減

- 著者

- 前橋 健二 有留 芳佳 股野 麻未 山本 泰

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.4, pp.186-190, 2008-04-15 (Released:2008-05-31)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2 4

ゴーヤ料理にかつお節がしばしば使用されることに注目し,かつお節の苦味低減作用について検討した.(1)生ゴーヤおよびゴーヤチャンプルの苦味強度はかつお節をまぶすことによって著しく低下した.(2)苦味抑制効果はかつお節エキスよりもかつお節エキス調製後のだしがらに著しく認められ,ゴーヤエキスにかつお節だしがらを加えて乳鉢でよく混和したところ,その上清の苦味は大きく減少していた.(3) かつお節だしがらを詰めたカラムを作成しそれにゴーヤエキスを通したところ,ゴーヤ中の苦味成分はカラムに強く吸着し蒸留水では溶出されなかったが60%エタノールによって溶出された.これらの結果から,かつお節にはゴーヤ中の苦味物質を強く吸着する性質があることがわかり,この性質によりゴーヤに含まれる苦味成分を舌に感じさせなくすることがかつお節の脱苦味作用であると考えられた.

101 0 0 0 OA Lycosid spiders found in coastal waters of Japan

- 著者

- Yuki G Baba Kenichiro Fujita

- 出版者

- Arachnological Society of Japan

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.1, pp.7-9, 2021-06-28 (Released:2021-07-05)

- 参考文献数

- 19

Spiders can be carried out to sea by wind (ballooning on silk) or floods (on flotsam), but this is rarely observed. Here, we report on two wolf spider (Lycosidae) species, Arctosa fujiii Tanaka 1985 and Hygrolycosa umidicola Tanaka 1978, found at sea within 400 m of the coast of Tokyo Bay in Chiba Prefecture, Japan. These are two of the few examples of spiders found in coastal waters of Japan.

101 0 0 0 OA 蒸発と乾燥の物理学:蒸発による液体の運動と構造形成

- 著者

- 土井 正男

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.551-557, 2018-08-05 (Released:2019-03-12)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

蒸発と乾燥は我々の身近にみられる現象である.皿の上の水滴がいつの間にか消えている,洗濯ものが乾いてゆく,茶碗の底のご飯粒がカチカチになってしまう,などは典型的な蒸発・乾燥現象の例である.蒸発とは,物質が液体から気体に変わる相転移現象であると学校では教わるが,実生活で我々が見ている現象はそれだけではない.洗濯ものが乾くときのことを考えてみよう.洗濯物が乾いてゆくとき,水はいきなり気体になっているのではない.水は繊維の間を流れつつ蒸発してゆくのである.この流れには表面張力,界面張力,繊維の弾性力などが関与しているが,原因となっているのは水の蒸発である.洗濯ものの乾燥では,蒸発によって水の流動,気液相転移,水蒸気の拡散などが同時に起こっている.同じようなことが燃料電池の中でも起こっている.燃料電池の中では,水素,酸素および水が気体や液体に状態を変えながら電解質材料の中を移動している.そのコントロールは電池の設計上重要である.洗濯ものの乾燥の問題は,先端科学と結びついている.一般に蒸発・乾燥は物質内部の流動や変形を引き起こし,それが乾燥後の物質の構造に影響を与えるので,蒸発・乾燥の物理を理解することは物質科学の上からも重要である.最初に蒸発速度について誤解を解いておく.蒸発は液体表面で起こる現象だから,蒸発速度は表面近傍の条件で決まっていると考えている人がいるが,これは大きな誤解である.通常の蒸発条件では,液体表面には液体と平衡になっている蒸気があり,蒸発速度は,この蒸気がどのくらい速く運ばれてゆくかで決まっている.これは蒸気の拡散と空気の流れの絡む流体力学の問題である.実際,蒸発速度は物質が置かれた環境に強く依存する.例えば,試験管の中の水の蒸発速度は,管の半径や入っている水の量によって大きく違う.蒸発には,気中の運動だけでなく,液中の運動も絡んでいる.皿の上のコーヒーの滴が乾くと,リング状のコーヒーのしみが残っているのが良く見られるが,この現象は,蒸発によってコーヒー滴の中に中心部から外縁部に向かう流れが誘起されることによってできる.この問題の厳密な取り扱いは難しいが,Onsager原理を応用した,近似的ではあるが,簡便な取り扱いをすることができる.この方法によって乾燥後に残された堆積物の形や,蒸発によって起きる液滴の運動などが理論的に議論できる.蒸発はまた,物質内の構造変化をもたらす.均質な溶液であっても,蒸発にともない,溶液内の溶質の分布は不均一になる.たとえば,高分子系では表面にスキン層と呼ばれる膜ができることがあり,これにより,表面に凹凸ができたり,内部に空洞が発生する.また,粒径の異なる大小のコロイド粒子の混合溶液では,蒸発後の表面にはサイズが小さい粒子が偏析する.これらの現象も物理の言葉で理解できる.

101 0 0 0 OA 東京都南多摩地域における疥癬症に感染したタヌキの活動時間

- 著者

- 佐々木 翔哉 大澤 剛士

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2208, (Released:2022-10-25)

- 参考文献数

- 40

タヌキ Nyctereutes procyonoidesは、東アジア地域に分布する食肉目イヌ科の中型哺乳類である。タヌキは人間の生活圏の近くにも生息し、農業被害や衛生上の問題等の様々な問題を引き起こすことがある。近年では、日本の様々な地域のタヌキ個体群において、疥癬症が流行している。ヒゼンダニ類が寄生することによって生じる疥癬症は、宿主の健康状態を悪化させ、活動や生態等に様々な影響を与える。疥癬症が引き起こす影響の 1つとして、夜行性の野生動物が昼間に活動するようになることが知られているが、タヌキにおけるその定量的な報告はほとんどみられない。タヌキの疥癬症を引き起こすイヌセンコウヒゼンダニはヒトやネコにほとんど寄生しないとされるが、感染したタヌキの活動が昼間に行われることで、昼に屋外に出されることが多いイヌにイヌセンコウヒゼンダニが感染する可能性が高まるほか、タヌキが持つ他の人獣共通感染症やダニ類などの寄生生物とヒトとの接触機会が増加する可能性がある。そこで本報告は、疥癬症に感染したタヌキが生息する東京都西部の 4つの都市公園において、約 1年間のカメラトラップ調査を行い、疥癬症に感染しているタヌキと健常なタヌキの活動時間を定量的に比較した。その結果、疥癬個体は健常個体よりも高率で昼間に活動していることが示された。この結果は、疥癬症が実際にタヌキの昼間の活動を引き起こしていることを示唆するものである。

101 0 0 0 OA 女子大生の月経周期における味覚感度の変動

- 著者

- 喜多村 尚 小原 郁夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.6, pp.291-296, 2009 (Released:2010-01-29)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 1

基本4味に対する味覚感度の月経周期における変動については明らかにはなっていない。本研究は, ヒトの月経周期による基本4味 (甘味, 酸味, 苦味, 塩味) に対する味覚感度の変動について検討した。卵胞期と黄体期が明らかである基礎体温パターンを示した11名の健常女子大生を, 被験者とした。味覚感度の測定部位は, 舌の前2/3の茸状乳頭が散在し, 鼓索神経支配を受けている舌の7カ所とした。ついで, 舌の先端部中央における4基本味に対する味覚感度の測定を行った。甘味の味覚感度は, 卵胞期および黄体期が月経期および排卵期より上昇し, 酸味の味覚感度は, 黄体期が排卵期より低下した。しかし, 塩味および苦味の味覚感度は, 月経周期による変動は観察されなかった。これらのことから, 甘味は, 代謝リズムが急激に変わる月経および排卵期に味覚感度が低下するが, 基本4味すべてにおいて卵胞期と黄体期の間で変動がないことが示唆された。

101 0 0 0 OA Wire and Cable Used for Electric Power System

- 著者

- Yoshiaki NAKAMURA Kiyoshi WATANABE

- 出版者

- THE SOCIRETY OF RUBBER SCIENCE AND TECHNOLOGYY, JAPAN

- 雑誌

- NIPPON GOMU KYOKAISHI (ISSN:0029022X)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.5, pp.165-170, 2011 (Released:2011-12-29)

- 参考文献数

- 8

This report introduces the feature and the technology trends of rubber cables for power generation plants and the transmission and distribution of electricity. In nuclear power plants, the radiation resistant ethylene-propylene rubber cable is used and requested longer service life, 60-80 years, for the purpose of plant life extension. In wind power plants, high voltage cable is used and required superior low temperature distortion resistance.The cables in photovoltaic power module demand the weather resistance, especially ultra-violet resistance. Halogen-free polyolefin and ethylene-propylene rubber are used. In the field of the transmission and distribution of electricity, rubber block joint is used to connect power cables, which utilizes the rubber elasticity. Ethylene-propylene rubber and silicone rubber are used in this application and it is requested to achieve both high dielectric breakdown strength, good workability which means cold shrinkable property around –40 °C, and relatively low cost.

101 0 0 0 OA 高速道路上のガンマ線測定により得られた福島第一原子力発電所から飛散した放射性物質の拡散状況

- 著者

- 松村 宏 斎藤 究 石岡 純 上蓑 義朋

- 出版者

- Atomic Energy Society of Japan

- 雑誌

- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.152-162, 2011 (Released:2011-07-29)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 18 18

In Fukushima and neighboring prefectures, the distributions of dose rate and γ-ray count rate of radionuclides from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station were measured on expressways on March 15, 16, 17, and April 8, 2011, using an NaI(Tl) detector and a LaBr3 detector. A radioactive plume that contained 133Xe, 132Te, 132I, 131I, 134Cs, and 136Cs was observed at Koriyama on the afternoon of March 15. The plume arrived in the Nakadori region of Fukushima prefecture, which is surrounded by two mountain ranges, and most of the radioactivity there was deposited by rainfall. Although the distributions of 132Te, 132I, 134Cs, 136Cs, and 137Cs were similar, the distribution of 131I was different from the others. The effective nuclides for the dose rate measurement were 132Te and 132I on March 15-17 and 134Cs and 137Cs on April 8. The initial distribution profile of the dose rate on March 15-17 was retained on April 8 because the deposited radioactive material was not moved from the initial location and there was no additional effective deposition of radioactivity.

100 0 0 0 OA 「勝ちゃあいいってわけじゃない」 パチプロAの「期待値を積み上げる」プレーの論理

- 著者

- 松崎 かさね

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.3, pp.387-406, 2022-12-31 (Released:2023-04-21)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

本稿が取り上げるのは、パチプロ(パチンコ・パチスロで生計を立てる人)として約20年間生活してきた経験を持つAの語りである。彼は、プレーで最も重要なことは「期待値の積み上げ」であると語った。これは、期待値が高い台で繰り返しプレーすることであり、当時の彼はプロの中で一番になることを目指し、この実践に日々励んでいたという。けれども一方で、彼はこの実践を適度に抑えることのできる人間こそレベルの高いプロであるとも語った。本稿の目的は、この一見相反する事柄——「期待値を積み上げる」こととそれを抑えること——がなぜAにおいてどちらも重視されるのかを考察することである。彼によれば、「期待値の積み上げ」で重要なのは、その都度のゲームの結果よりも、期待値を根拠に打ち続けるプロセスの方であり、この実践によって長期的には収支がプラスに上向いていくという。さらに、彼は店や他の客に配慮してその日の稼ぎを適度に抑えることが、プロを長く続けるうえで重要なことであるとも語った。つまり、その場の利益という、賭けにおいてつい注目しがちなものから一旦視点を「はずし」、長期的な見方へと転換することが彼の思考の要諦だったのである。これを踏まえて本稿は、「期待値の積み上げ」を抑えることはその積み上げを至上とするプロに相応しいプレーであったことを提示する。

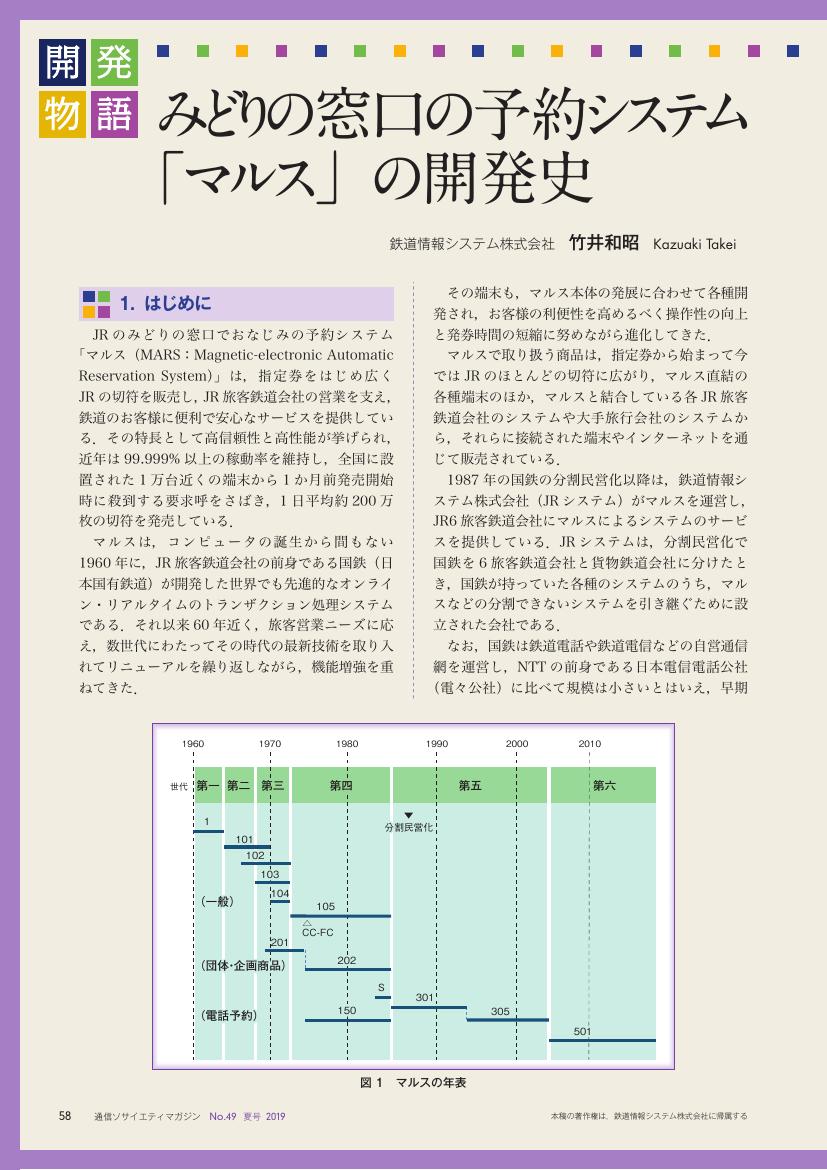

100 0 0 0 OA みどりの窓口の予約システム「マルス」の開発史

- 著者

- 竹井 和昭

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.58-67, 2019-06-01 (Released:2019-06-01)

- 参考文献数

- 1