1 0 0 0 OA 視覚障害者の転倒・骨折予防

- 著者

- 山田 幸男 大石 正夫 清水 美知子 小島 紀代子 岩原 由美子 石川 充英 渡辺 栄吉

- 出版者

- 日本ロービジョン学会

- 雑誌

- 日本ロービジョン学会学術総会プログラム・抄録集 第10回日本ロービジョン学会学術総会

- 巻号頁・発行日

- pp.80, 2009 (Released:2009-12-17)

【目的】視覚障害者は転倒しやすく、骨折の危険も大きいため、転倒・骨折予防は視覚障害者には極めて重要である。そのため外出を控える人も多いものと思われる。そこで、視覚障害者の転倒の頻度、運動量などについて検討した。【対象と方法】当院視覚障害リハビリ外来受診者81名に、転倒の不安、運動量、骨粗鬆症予防の有無などについてアンケート調査した。また、一部の人には骨密度、片足立ち時間などの測定も行った。【結果】視覚障害発症後、バランス感覚の低下(61.3%)、転倒回数(20.0%)や転倒の不安(66.7%)が増し、運動量は減少し(81.0%)、80.2%の人が運動不足と感じていた。片足立ちでは、ほとんどの人が11秒未満であった。 運動としては、外を歩く(58.0%)、自己流の体操(29.6%)、家の中を歩く(27.2%)、ストレッチ体操(24.7%)、階段の昇降(22.2%)などが上位を占めた。骨密度の減少を認める人が少なくないが、Vit.DやCaの摂取に気をつけている人はそれぞれ34.2%、51.9%に過ぎない。【考按】視覚障害者の転倒の不安は大きく、運動不足の解消、カルシウム摂取など食事に対する意識の向上、陽にあたること、などが必要と思われる。そこで我々のパソコン教室では棒を用いた体操や片足立ちなどを行ったところ、日常生活動作の向上を認めることが多くなった。

- 著者

- 野崎 博路 清水 將之 作野 誠

- 出版者

- 公益社団法人 自動車技術会

- 雑誌

- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.15-20, 2009 (Released:2010-08-10)

- 参考文献数

- 2

スピンあるいはドリフトコーナリング挙動等の限界時のコーナリングフィーリングが感じられるシミュレータを構築した。次にドリフトコーナリング時の操縦特性の検討を行った結果、ドライバは主としてヨーイングを、加えて横加速度をモーションフィードバックしたカウンタステアコントロールを行っていることを明らかとした。

1 0 0 0 OA 坐薬の必要挿入時間と途中排出に関する薬物体内動態論的考察

- 著者

- 山下 佳子 小滝 一 山田 安彦 中村 幸一 澤田 康文 伊賀 立二

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療薬学会

- 雑誌

- 病院薬学 (ISSN:03899098)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.184-190, 1993-06-20 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 18

Drug informations on a suitable insertion duration of suppositories and on a deal with the problem of the loss from rectal are essential for the proper therapy of patients. In the present study, we collected the data on drug disposition after administration of commercially available suppositories which had systemic pharmacological effects, and then analized pharmacokinetically on the problems of the insertion duration of them and the loss from rectal. The rectal absorption rate and the cumulative absorption ratio of drugs from commercially available suppositories were estimated by the deconvolution analysis. The plasma concentration data after rectal and intravenous administration were obtained in nine kinds of drugs, which were ampicilline, ketoprophene, indomethacine, acetoaminophene, phenobarbital, donperidone, bromazepam, buprenorphine and morphine. It was shown that the completion time of the absorption of drug from the suppositories varied largely from 50 min for ampicilline to 8 hours for donperidone. Comparing the time periods required to reach to 50% in the cumulative absorption ratio in those drugs, the fastest time was found in ampicilline (15 min), and the slowest was in aminophylline (90 min). These findings make it possible to the persue counseling for the patients on the proper insertion duration of each suppositories. The simulation of the time course of blood drug concentration after the loss of suppositories from rectal and the supplement of them was successfully performed, suggesting that the optimal drug concentration could be controled by the rational supplemental dose. In conclusion, the drug information based on the deconvolution analysis can be useful to instruct a rational use of suppositories to the pharmacist and/ or the patients.

- 著者

- Ate Dijkstra Gülendam Hakverdioğlu Marta Muszalik Richtsje Andela Esra Akın Korhan Kornelia Kędziora-Kornatowska

- 出版者

- 東北ジャーナル刊行会

- 雑誌

- The Tohoku Journal of Experimental Medicine (ISSN:00408727)

- 巻号頁・発行日

- vol.235, no.3, pp.193-200, 2015 (Released:2015-03-05)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 13

Many countries in Europe and the world have to cope with an aging population. Although health policy in many countries aims at increasing disability-free life expectancy, elderly patients represent a significant proportion of all patients admitted to different hospital departments. The aim of the research was to investigate the relationship between health-related quality of life (HRQOL) and the care dependency status among elderly hospital patients. In 2012, a descriptive survey was administered to a convenience sample of 325 elderly hospital patients (> 60 years) from The Netherlands (N = 125), from Poland (N = 100), and from Turkey (N = 100). We employed the Functional Assessment of Chronic Illness Therapy (FACIT) Measurement System and the Care Dependency Scale. FACIT is a collection of HRQOL questionnaires that assess multidimensional health status in people with various chronic illnesses. From demographic variables, gender (female) (r = −0.13, p < 0.05), age and informal care given by family members (r = −0.27 to 0.27, p < 0.01) were significantly correlated with the care dependency status for the whole samples. All HRQOL variables, hearing aid and duration of illness correlated with care dependency status (r = −0.20 to 0.50, p < 0.01). Moreover, the FACIT sum score (Poland and Turkey) and functional wellbeing (The Netherlands) are significantly associated with the decrease in care dependency status. Thus, the FACIT variables are the most powerful indicators for care dependency. The study provides healthcare professionals insight into improvement of quality of care in all three countries.

1 0 0 0 OA ナノ材料(CNT)の物性と発がん性

- 著者

- 豊國 伸哉

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第40回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.1044, 2013 (Released:2013-08-14)

1981年以降,日本人死因の第1位はがんである。喫煙や特定の感染症が発がんリスクとして同定された。しかし,産業・経済を重視するあまり,リスク評価が十分になされず,ナノマテリアルが社会に多量に持ち込まれ,がんの原因となったことも忘れてはならない。それが繊維状鉱物のアスベストであり白石綿・青石綿・茶石綿が使用された。日本では2006年に禁止となったが,アジアの諸国やロシアなどでは今も使用されている。日本の中皮腫発生ピークは2025年で今後40年間に10万人以上の方が中皮腫で死亡すると試算されている。ラットを使用して上記3種の石綿で,腹腔内10mg投与により中皮腫発がん実験を行った。2年の経過でほぼ全動物に中皮腫が発生した。石綿投与に伴い,同部の中皮細胞や貪食細胞に著明な鉄沈着を認め,Fenton反応促進性のニトリロ三酢酸の追加投与でどの石綿でも中皮腫発生が早くなった。93%の腫瘍でCdkn2A/2Bのホモ欠損を認めた。アスベスト発がんでは局所の過剰鉄病態が重要なことが示唆された。このような背景のもと,すでに中皮腫の危険性の報告のあった多層カーボンナノチューブ(CNT)の評価を行った。CNTは軽量・高強度で熱伝導性が高く導体・半導体になることからすでに電池・液晶パネルのマテリアルとして使用されているが,形状は石綿に酷似している。直径が15/50/115/150nmのCNTを使用し中皮細胞毒性実験と上記と同様のラットを使用した発がん実験を行った。中皮細胞への毒性と発がん性はほぼ一致し,50nmの発がん性が最も高かった。Cdkn2A/2Bのホモ欠損をほぼ全例で認めた。このことは,剛性が高い50nm直径のCNTは特に注意して扱うべきことを示唆している。一方,石綿はendocytosisで中皮細胞に取り込まれるが,CNTは突き刺さり入ることも明らかになった。ヒトで体腔に繊維が到達することはそう簡単ではないと考えられるが,ますます長寿化が進む現在,十分なリスク評価が必要と考えられる。

1 0 0 0 OA 海水中のメタンプルーム分布を利用した海底からのメタン放出量定量法開発

- 著者

- 原 修一 角皆 潤 小松 大祐 中川 書子 芦 寿一郎 中村 光一 砂村 倫成 土岐 知弘

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 日本地球化学会年会要旨集 2014年度日本地球化学会第61回年会講演要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.44, 2014 (Released:2014-09-12)

高知県沖の足摺海丘(山頂水深543m)直上の海水中ではメタンの高濃度異常が観測されており、この海丘から海水中にメタンが放出されているものと考えられている。本研究では、この足摺海丘のメタン湧出フラックスや、大気へのメタン漏出の可能性の有無を検討することを目的として、2013年9月に足摺海丘およびその周辺において海水試料を採取し、海丘直上及び周辺海水中のメタン濃度分布を定量化した。更にメタンの炭素・水素安定同位体比も同時に分析し、その成因が微生物起源か、それとも熱分解起源であるのか、また海水中における微生物酸化分解の有無に関する考察を行った。分析の結果、足摺海丘直上の試料から高濃度のメタンが検出された(最高145 nmol/L)。また海水中のメタン濃度分布から、海丘から見て北東方向の水深450 m~660 mの範囲に、メタンプルームが広がっていることが明らかになった。

1 0 0 0 OA 第3部:高野説 多重プロセス理論による鏡映反転の説明

- 著者

- 高野 陽太郎 田中 章浩

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.536-541, 2008 (Released:2010-02-15)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 8

This paper summarizes the explanation of mirror reversal based on the multi-process theory proposed by Takano (1997, 1998). It also presents some empirical evidence to prove that the left-right mirror reversal of a viewer' own and that of an alphanumeric character are produced by different underlying principles, respectively.

1 0 0 0 OA MVsCarta: A protein database of matrix vesicles to aid understanding of biomineralization

- 著者

- Yazhou Cui Quan Xu Jing Luan Shichang Hu Jianbo Pan Jinxiang Han Zhiliang Ji

- 出版者

- バイオ&ソーシャル・サイエンス推進国際研究交流会

- 雑誌

- BioScience Trends (ISSN:18817815)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.190-192, 2015 (Released:2015-07-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 5

Matrix vesicles (MVs) are membranous nanovesicles released by chondrocytes, osteoblasts, and odontoblasts. They play a critical role in modulating mineralization. Here, we present a manually curated database of MV proteins, namely MVsCara to provide comprehensive information on MVs of protein components. In the current version, the database contains 2,713 proteins of six organisms identified in bone, cartilage, tooth tissues, and cells capable of producing a mineralized bone matrix. The MVsCarta database is now freely assessed at http://bioinf.xmu.edu.cn/MVsCarta. The search and browse methods were developed for better retrieval of data. In addition, bioinformatic tools like Gene Ontology (GO) analysis, network visualization and protein-protein interaction analysis were implemented for a functional understanding of MVs components. Similar database hasn't been reported yet. We believe that this free web-based database might serve as a useful repository to elucidate the novel function and regulation of MVs during mineralization, and to stimulate the advancement of MV studies.

1 0 0 0 OA 戦後イギリスの議会改革 -下院の衰退と六〇年代以降の改革について-

- 著者

- 犬童 一男

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.31-50, 1988-03-30 (Released:2009-12-21)

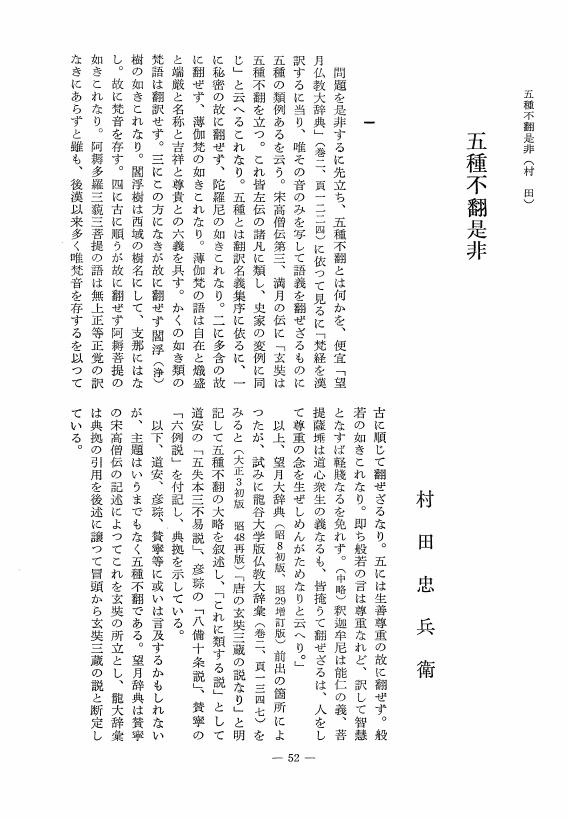

1 0 0 0 OA 五種不翻是非

- 著者

- 村田 忠兵衛

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.52-57, 1975-12-25 (Released:2010-03-09)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 特許情報分析-集合住宅計画の動向

- 著者

- 一ノ渡 勝彦 三輪 眞木子 本橋 秀世 松山 禎憲 井手 添貢

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.7, pp.583-595, 1989 (Released:2012-03-23)

- 参考文献数

- 3

産業界における知的所有権への関心が高まっている現状を踏まえて, 昭和43年~62年まで20年間の特許の中から集合住宅計画に影響を及ぼす特許630件を抽出し, 集合住宅業界の技術動向を調査した。分析ツールとして, 大・中・小分類とキーワードから成る独自の分類体系を開発した。それを基に, 技術要素と達成課題, および出願人からみた出願傾向を分析した結果, 前者では住宅生産技術の変遷とほぼ一致する動向が, 後者では全体の2/3強をゼネコンと住宅関連企業が占める傾向が得られた。また, 調査対象特許をビジュアル化表現による冊子体の二次資料として編集し, 特許情報にアクセスしやすいツールを開発した。

1 0 0 0 OA 金になる発明・特許が出ないのは当たり前

- 著者

- 矢間 伸次

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.280-287, 2000 (Released:2001-04-01)

- 参考文献数

- 1

成熟期・衰退期における製品開発に必要なのは創造力である。創造力を生み出すには情報の収集・整理・分析が必要とされる。つまり,創造力とは情報を構造化することである。我々は課題を解決する手段は身に付けている。しかし,課題を見つけ出すことは不得意である。研究には実験研究と調査研究がある。コンセプトの良い研究テーマが見つかるまで実験研究をやるべきではない。じっくりと調査研究を繰り返し続けることである。調査研究には課題を解決する目的調査と課題を見つける探索調査がある。このレポートは探索調査に使うためのデータベース作りを述べたものである。併せて,各自の創造力を共有し伝承する知的プラットホームの構築を提言するものである。

1 0 0 0 OA 水飛び込みによる頚椎, 頚髄損傷の経験

- 著者

- 平野 裕司 新宮 彦助 木村 功 那須 吉郎 塩谷 彰秀 大浜 満

- 出版者

- 中国・四国整形外科学会

- 雑誌

- 中国・四国整形外科学会雑誌 (ISSN:09152695)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.221-226, 1995-09-25 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 5

We compared our cases with a nationwide epidemiological survey of spinal cord injuries in Japan from January 1990 to December 1992. We had 16 cases of cervical spine injury due to diving accidents which constituted 3% of all injuries and 54% of sports injuries. The average age of them was 24.1 years, ranging from 12 to 41 years. The nationwide epidemological survey included 114 cases of diving accidents which constituted 1% of all injuries and 22% of sports injuries. The average age of them was 22.1 years, ranging from 10 to 55 years.Since the greater part of both cases had severe clinical symptom, it was difficult to recover from the palsy and return to social life. And so we think that a wide educational program is essential in order to reduce the number of diving accidents.

- 著者

- 永井 純也

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.126, no.5, pp.327-335, 2006 (Released:2006-05-01)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 5 13

Aminoglycoside antibiotics, such as gentamicin and amikacin, are a class of clinically important antibiotics used worldwide in the treatment of infections caused by Gram-positive and Gram-negative bacteria. However, nephrotoxicity and ototoxicity are serious problems in the use of aminoglycosides and are the major dose-limiting side effects. Most of the intravenously administered dose is excreted into the urine, whereas some of the aminoglycoside injected (about 10% of the dose) is selectively accumulated in the renal cortex, leading to renal injury. Aminoglycosides are taken up into the epithelial cells of the renal proximal tubules by an endocytic pathway. Acidic phospholipids, broadly distributed in the plasma membranes in various tissues, were considered to be the binding site of aminoglycosides. Recently, megalin, a giant endocytic receptor abundantly expressed in renal proximal tubules, has been reported to bind aminoglycosides. Therefore we first examined whether megalin plays an important role in the renal accumulation of aminoglycosides under in vivo and in vitro conditions. We then attempted to develop new strategies for preventing the nephrotoxicity of aminoglycosides based on the molecular mechanisms of aminoglycoside accumulation in the kidney. This review summarizes our recent findings ol the role of megalin in the renal accumulation of aminoglycosides and our approach to develop nonnephrotoxic aminoglycoside therapy.

1 0 0 0 OA アルツハイマー型認知症の意欲の低下に対するコリンエステラーゼ阻害薬の効果

- 著者

- 鳥羽 研二 守屋 佑貴子 中居 龍平 岩田 安希子 小林 義雄 園原 和樹 長谷川 浩 神崎 恒一

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.269-270, 2009 (Released:2009-06-10)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1 2

目的:アルツハイマー型認知症の意欲の低下に,コリンエステラーゼ阻害薬が有効か検証する.方法:患者23名に対し塩酸ドネペジル5 mgを投与,前後にVitality Indexを測定し比較.結果:Vitality Indexは投与前7.87±0.25,投与後8.74±0.19と有意な改善がみられた.結論:アルツハイマー型認知症の生活の意欲の低下にコリンエステラーゼ阻害薬が有効である可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA スティグマとアイデンティティに関する一考察

- 著者

- 藤澤 三佳

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.4, pp.374-389,483, 1992-03-31 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

精神病は、その病歴者に、あらゆる社会的規範を逸脱するという、非常に大きく、かつ特殊なスティグマを付与し、その結果、病者はすべての点で「社会」から排除される。そこには、いわば「予言の自己成就」ともいわれる過程がみられる。本稿では、病者当事者にとってのアイデンティティの問題やそこからの解放の問題をとらえるにあたり、患者会の会報への投稿文の記述から、 (1) 精神病のもつ、社会性にまつわるスティグマの性質について、従来からの諸研究を検討しながら考察し、 (2) そのスティグマ付与の結果として、入院中や退院後をとうして社会性をもつことが困難になるという、いわゆる「予言の自己成就」過程について示し、 (3) 精神病のスティグマを付与された当事者が社会性喪失というスティグマからの解放を試み、社会を再び模索する過程、 (4) その解放への試みにも内在するスティグマの増大に関して考察する。

1 0 0 0 OA 由利本荘地区におけるHPV併用検診の結果について

- 著者

- 軽部 彰宏 齋藤 史子 長尾 大輔 田村 大輔 尾野 夏紀 木村 菜桜子

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.1-8, 2014 (Released:2014-07-24)

- 参考文献数

- 12

平成24年度より由利本荘地区 (由利本荘市, にかほ市) で, 細胞診のみによる従来の子宮頸がん検診にHPV検査を併用したHPV併用検診が開始された。1年間で772名がHPV併用検診を受診し, 87症例 (11.3%) がHPV検査陽性であった。その後に精査受診し, 組織診断まで追跡可能であった64症例 (73.6%) の結果について示した。細胞診が正常でHPV検査が陽性であった症例の67.6%にCIN1以上の病変が認められ, CIN2以上が5例発見された。従来の細胞診のみで発見されたCIN2以上は9例であったが, HPV検査を併用することでCIN2以上は14例となった。子宮頸がん検診の精度を向上させるために, HPV併用検診を積極的に取り入れていくべきと考えられた。

1 0 0 0 OA 幸福度・利己性と自然に対する意識に関する一考察

1 0 0 0 OA GaN pn接合青色・紫外発光ダイオード

- 著者

- 天野 浩 赤崎 勇

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.163-166, 1991-02-10 (Released:2009-02-05)

- 参考文献数

- 14

GaNの伝導性制御に関する検討を行った. n型はSiドーピングにより低抵抗化を図った. p型はMgドーピングにより高抵抗化させ,さらにそのMgドープGaNに電子線照射処理を施すことにより初めて実現させた.また処理条件を調節することにより伝導性制御が可能であることを確認した. GaNによるpn接合型LEDを初めて試作し, n層内でのバンド間遷移に基づく紫外発光,およびp層内でのMgの関与した青色発光準位に基づく青色発光を利用できることがわかった.

1 0 0 0 OA 追悼:岩崎庸男先生

- 出版者

- 日本動物心理学会

- 雑誌

- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.139-145, 2012 (Released:2013-01-28)