- 著者

- 前川 道隆 加藤 千洋 三木 祐介

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.265-270, 2020 (Released:2020-05-28)

- 参考文献数

- 18

医療現場では, 困難な決断を迫られることで医療チーム, 患者, 家族の間に軋轢が生じることがある. また, 腎不全が進行し透析の説明を受けることで, 病気や生活の変化に直面し, 透析治療を勧められても拒む患者もいる. 内的な動機づけが不十分なまま透析を始めると, 内服や透析へのアドヒアランス低下やセルフケアの不足などにより予後悪化や生活の質の低下につながる懸念がある. 本稿では, 高齢末期腎不全患者の透析拒否に動機づけ面接を用いた心理的アプローチで対応した事例を報告する. 治療への恐怖に寄り添うとともに, 治療を行った場合に得られる利益や家族との関係の重要性を意識できるように介入し, 透析を受けて生きていくという決意を患者から引き出した. 動機づけ面接は生活習慣病など行動変化を必要とする領域で有用性が実証されている技法だが, 患者の自律性を尊重し, 治療選択に関する両価性を扱うことを通し, 疾病受容を促すことにも活用できる.

40 0 0 0 OA 安静臥床が及ぼす全身への影響と離床や運動負荷の効果について

- 著者

- 佐藤 知香 梅本 安則 田島 文博

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.11, pp.842-847, 2019-11-18 (Released:2019-12-27)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 2

安静臥床の弊害は70年以上前から認識されており,その影響は筋骨格系,循環器系,呼吸器系など全身に及ぶことがわかっている.また,超急性期治療領域においてもその弊害が注目されている.本稿では安静臥床の弊害について,筋量や筋力低下,関節拘縮,循環血液量減少や心機能低下による起立性低血圧,最大酸素摂取量の低下,肺活量低下などをそれぞれの報告を挙げ説明する.後半は,離床や運動負荷による治療効果を紹介する.なぜリハビリテーション治療を提供すべきなのか,考える一助となれば幸いである.

- 著者

- 中野 毅

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.139-142, 2019-06-08 (Released:2021-06-05)

- 参考文献数

- 2

40 0 0 0 OA リーマン多様体上の最適化の基本と最新動向

- 著者

- 佐藤 寛之 笠井 裕之

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.21-27, 2018-01-15 (Released:2018-07-15)

- 参考文献数

- 28

40 0 0 0 OA JCO臨界事故患者の初期治療

- 著者

- 鈴木 元

- 出版者

- Japan Health Physics Society

- 雑誌

- 保健物理 (ISSN:03676110)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.4-11, 2000 (Released:2010-02-25)

- 被引用文献数

- 1 2

40 0 0 0 OA 簡易滅菌法としてのマイクロ波照射応用の試み

- 著者

- 安部 益文

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, no.9-10, pp.941-949, 1981-10-30 (Released:2009-03-30)

- 参考文献数

- 14

マイクロ波は周波数300MHz~30GHzの電波であるが,このマイクロ波の電界に誘電物質をおくと,電波エネルギーは物質に吸収され熱エネルギーに変る.この高周波誘電加熱に立脚して開発された電子レンジが日常の簡易滅菌に如何なる有効性を示すかを検討した.供試微生物はS. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, B. subtilisの芽胞, C. albicans, Echo virus及びHerpes simplexである.これらをガラス及びプラスティク哺乳瓶に定量的に附着させ電子レンジ(2450MHz 500W)で照射した.微生物の大低のものは5~6分,芽胞でも7分で完全死滅した.付着後乾燥状態にした場合はやや長時間を要したが,芽胞やウイルスでも12分では完全死滅した.以上のことから,マイクロ波による滅菌はその局部内部加熱作用が微生物の滅菌に有効に働き,包装状態のままで短時間で行える上に,プラスティク,ゴムなどの容器は損傷されず極めて有用性の高いことが判明した.

40 0 0 0 OA 小笠原諸島の緊急航空機搬送の現状と課題

- 著者

- 城川 雅光 笠井 あすか

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.3, pp.461-467, 2014-06-30 (Released:2015-01-23)

- 参考文献数

- 9

2004年度から2012年度の小笠原諸島の急患搬送記録を調査し,現状と課題を検討した。搬送例は合計266例であった。搬送患者の特徴は,外傷,脳血管障害,虫垂炎など手術やICU管理を要する症例が多かった。搬送時間は,全島平均で9時間34分と長時間を要する。一方,空港のある硫黄島からの患者搬送は,地理的に遠いにも関わらず,父島と母島の平均搬送時間と比較して45分程度短い。また搬送要請の過程で,結核患者の搬送が問題となっていた。空港建設が進まない現状で搬送時間短縮に有効な手段の一つとして,航続距離,巡航速度,着陸場所の条件を満たすティルトローター機の就航が考えられる。感染症患者搬送については,病原体や利用する航空機を問わず安全性を確保する上で,簡易アイソレーターの搭載が有効であろうと考える。しかし航空機搭載基準を満たしている製品は,国内で取扱い中止となっており,既存の製品で運用試験を行うことが課題である。

40 0 0 0 OA 研究メモ「物質中のMaxwell方程式」と誘電率・伝導率について (談話室)

- 著者

- 豊沢 豊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.119-120, 2006-02-05 (Released:2022-12-27)

- 参考文献数

- 5

40 0 0 0 OA シックハウス症候群の発症機構

- 著者

- 坂部 貢

- 出版者

- Society of Environmental Conservation Engineering

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.12, pp.842-844, 2005-12-20 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 9

40 0 0 0 OA キラキラネームは本当に増加しているのか?

- 著者

- 荻原 祐二

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.129-133, 2022 (Released:2022-12-25)

People in general frequently discuss the uniqueness of kirakira names and the pros and cons of kirakira names on the assumption that the rates of kirakira names have increased over time in Japan. However, empirical evidence that shows an increase in kirakira names was not directly provided, leaving it unclear whether the rates of kirakira names really increased. Therefore, this article discusses whether kirakira names indeed increased based on empirical evidence. Specifically, by taking account of previous research that clarifies the definitions of kirakira names and the components of these definitions, this article assesses whether names with each of the components have increased. Consequently, under the broad definition “low-frequency names,” kirakira names have increased, based on prior research indicating an increase in unique names in Japan. In contrast, under the narrow definitions that have three additional components ("names that deviate from traditions," "names that are difficult to read," and "names that are used in positive or neutral contexts") within the category of "low-frequency names," there is no evidence that examines historical changes in the rates of kirakira names, leaving it impossible, at least at present, to insist that kirakira names have increased. Moreover, this article shows that it is impossible to claim that kirakira names that follow the definitions provided in representative dictionaries and encyclopedias have increased. This article discusses whether kirakira names have really increased based on empirical evidence, contributing to an accurate understanding of society, culture, human, and language, and leading to the advancement of practices and applications in the correct direction.

40 0 0 0 OA 電磁気学を考える(<特集>「物理学一般」の世界-今井 功先生90年の生涯に寄せて-)

- 著者

- 霜田 光一

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.6, pp.418-421, 2005-06-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 13

今井先生はファラデー流の電場と磁場の概念から出発して, 電磁気の諸法則を運動量・角運動量およびエネルギーの保存則から導くという電磁気学を構成した.そこで, ローレンツ力のパラドックスの考察から, 電磁運動量とポインティング・ベクトルの意義と重要性を考える.そして電磁場の近接相互作用を基礎にすると, 電磁場は複素振幅で表され, 電場と磁場よりもベクトル・ポテンシャルが基本になると考える.

40 0 0 0 OA 研究者識別子ORCID:活動状況と今後の展望

- 著者

- 宮入 暢子

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.1, pp.19-31, 2016-04-01 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

世界中の研究者への一意の識別子付与を目的とする国際非営利組織ORCID Inc.が,2012年10月にサービスを開始してから3年余りが経過した。2014年11月にアジアで初のORCIDアウトリーチ・ミーティングが東京で開催された直後に100万人を超えたORCID のID登録者数は,その後1年余りで180万人を超え,研究者識別子の業界標準として急速に浸透している。本稿では,研究者およびメンバー機関にとってのORCIDの意義を再確認するとともに,2015年末までのORCID Inc.の活動状況を概観する。特に,国や地域レベルで導入を進めるORCIDコンソーシアムの動向や,DOI発行機関によるORCIDレジストリの自動アップデートなど,加速度的に進展するORCIDの原動力となったイニシアチブを紹介し,今後ORCIDの活用を目指す日本の研究機関,出版社,研究助成機関などに参考情報を提供する。

- 著者

- 土方 康世 山崎 武俊 二宮 文乃

- 出版者

- 一般社団法人 日本東洋医学会

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.1, pp.7-14, 2018 (Released:2018-07-04)

- 参考文献数

- 18

目的:電磁波過敏症合併化学物質過敏症が疑われた患者に有効漢方処方の検討。方法:症状を中医学的に血瘀,陽虚,脾虚と弁証し,中国で半身不随に処方されてきた補気・活血・通絡作用のある補陽還五湯と補陽作用のある肉桂・炮附子を加えた補陽還五湯加肉桂,附子を投与。残存する下痢などの脾虚症状に,補脾作用のある黄耆建中湯を追加投与した。結果:長期にわたる頭痛,脱力発作,不眠などの QOL 低下が速やかに改善した。考察:補陽還五湯加肉桂,炮附子で補気・活血・通絡・補陽して先瀉し,黄蓍建中湯で後補して,化学物質過敏症および電磁波過敏症による諸症状改善に対し,有効である可能性が示唆された。

40 0 0 0 OA 超一流サッカー選手の脳活動の特殊性

- 著者

- 内藤 栄一

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.8, pp.588-594, 2017-08-10 (Released:2017-08-19)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

40 0 0 0 OA 柔道衣の形態と色に関する史的研究(その1)

- 著者

- 藤堂 良明 入江 康平 村田 直樹

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.3, pp.40-46, 1998-03-31 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 26

Recently there comes a lot of debating about Judo suit and main points are its form and colour. We tried to reserach the historical changes of Judo suit, especially about its form and colour in Japan and the results are as follows;(1) During the war pesiod, the warrior put on a HAKAMA (a divided skirt forman's for mal wear) and a KOSODE (a wadded silk garment) under the armors. After the war ended, the warrior sheds the armor and put on a HAORI (a Japanese half coat) instead of the armor on a HAKAMA and a KOSODE. The warrior wore a JUBAN (a half undergarmet) and drawers as underwears and the colour of those wears were white with the raason of low cost without dyeing.(2) When the warrior practised KATA of Jnjutsu, they took off a HAORI and so the wears for the practice were KOSODE and HAKAMA. After the KATA practice, they did MIDARE-GEIKO (a practice of free fighting style) and then took off KOSODE and HAKAMA and wore half sleeves which were made wider and quilted to make it be stronger, and the form was as the same as JUBAN. They put on MOMOHIKI (drawers) too in the practice.(3) The founder of Judo, Jigoro KANO mentioned Jude suit in his book that an upper garment could be white cotton in colour and trousers, MOMOHIKI with strings around the waist. Those which were mentioned by J. KANO are the technical terms of underwears, so that the origin of Judo suit could be recogrized as the underwears in Japanese culture. J. KANO maintained traditions of the white colour and improved of length of sleeves for prevention against injuries. And he established Dan and Kyu grading system with the various colours of the belts.(4) There has been a traditional belief among Japanese peoqle that white colour means pureness and holiness which are much worthy to the life, so that could be the reason why the white colour of Judo suit could be maintained so far.

- 著者

- 竹中 信義 平川 昭彦 加納 秀記 津田 雅庸 武山 直志 服部 友紀

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.5, pp.672-677, 2017-10-31 (Released:2017-10-31)

- 参考文献数

- 10

トラベルミン®は中枢性制吐薬および鎮暈薬として市販されており,成分は抗ヒスタミン薬のジフェンヒドラミンサリチル酸塩とキサンチン誘導体のジプロフィリンである。今回,致死量を超える量を内服した急性中毒例を経験した。症例:24歳男性。発熱,不穏状態のため当院に搬送され,口腔内乾燥,瞳孔散大,白血球高値,横紋筋融解を認めた。頭部CT,髄液検査,トライエージDOA®では異常所見を認めず,原因不明の意識障害として人工呼吸,血液浄化などの集中治療を行った。第2病日には意識清明となり,本人より市販のトラベルミン®を100錠内服したことを聴取した。その後,腎不全に陥ったが改善し第17病日に軽快退院となった。トラベルミン® による中毒例の報告は現在までに多くないが,近年インターネットの自殺サイトなどで服薬自殺が可能な薬剤として紹介されており,誰でも容易に購入可能であるため今後増加してくる可能性があり,中毒症状および治療法についての十分な認識が重要である。

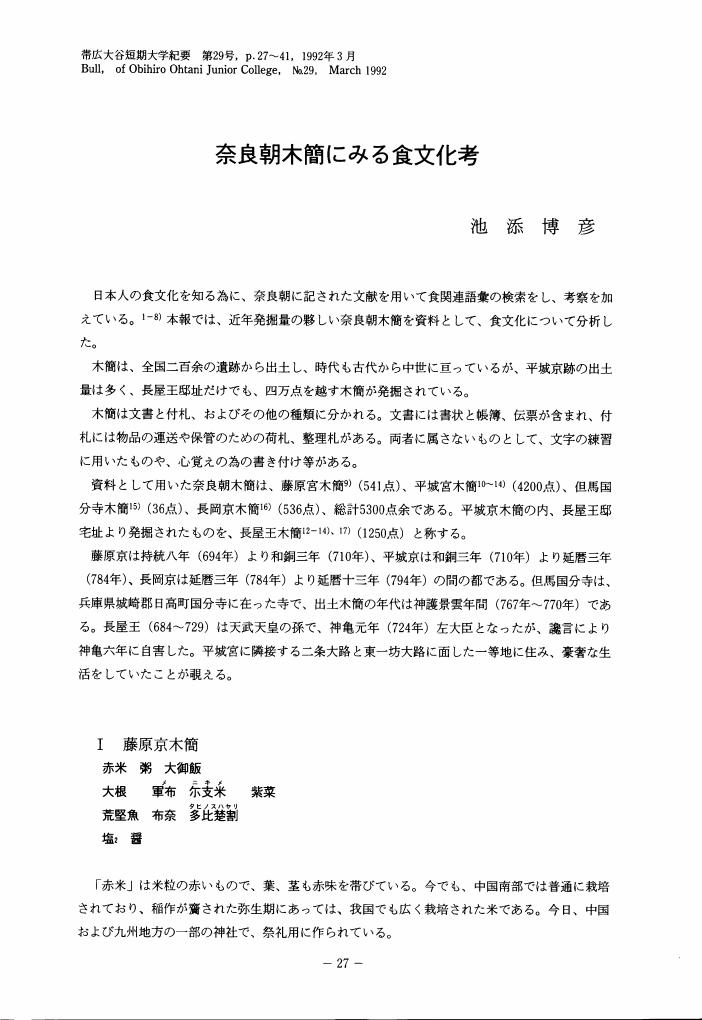

40 0 0 0 OA 奈良朝木簡にみる食文化考

- 著者

- 池添 博彦

- 出版者

- 帯広大谷短期大学

- 雑誌

- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, pp.27-41, 1992-03-25 (Released:2017-06-15)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 17

40 0 0 0 OA 工業化への道《NO1》工業化への道の中で職人はどう変化して来たか

- 著者

- 渡辺 保忠

- 出版者

- 建築史学会

- 雑誌

- 建築史学 (ISSN:02892839)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, pp.114-127, 2000 (Released:2018-08-17)

40 0 0 0 OA 過去20年のおもな化学事故,交通運輸事故,製品事故

- 著者

- 辻 明彦

- 出版者

- 安全工学会

- 雑誌

- 安全工学 (ISSN:05704480)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.403-425, 2007-12-15 (Released:2016-10-31)

- 著者

- Hirozumi Kobayashi Tohru Naruse

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.177-187, 2023-08-10 (Released:2023-08-10)

- 参考文献数

- 26

A single specimen of gecarcinid crab, Discoplax gracilipes Ng and Guinot, 2001, was collected from an anchialine pool in a cave on Hateruma Island, southern Ryukyu Archipelago, southwestern Japan. This species was previously known only from the central Philippines. The present specimen represents the first record of the species from Japan, extending its distributional range to about 1400 km northward. Additionally, the fauna of the cave on Hateruma Island briefly noted. A key to the Japanese species of the family Gecarcinidae is provided.