31 0 0 0 OA 発達性協調運動症のある子どもの書字困難の特徴と感覚統合療法の効果 13例のケースシリーズを通して

- 著者

- 白石 純子 中川 瑛三 加藤 希歩 新井 紀子 渡邉 静代 岩見 美香 家森 百合子

- 出版者

- 一般社団法人 日本LD学会

- 雑誌

- LD研究 (ISSN:13465716)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.58-72, 2021 (Released:2021-10-08)

- 参考文献数

- 28

今回の報告の目的は,発達性協調運動症のある子どもの書字困難の特徴を検討すること,および書字困難に対する感覚統合療法の効果を検討することである。発達性協調運動症のある小学2年生,計13例を対象に,読み書き,音韻処理,視知覚認知機能,眼球運動,感覚処理・協調運動に関するアセスメントを実施し,主訴やアセスメント結果から対象児それぞれの課題に応じた感覚統合療法を週に2回,計10回実施した。結果,13例の対象児の書字困難の特徴は「乱雑」「視写の困難さ」「書字負担」「読みの困難さを併せもつ書きの困難さ」「漢字書字の困難さ」「拒否」の6つのグループに分類された。感覚統合療法による介入を通して,13例中9例において書字困難に関する主訴の改善が認められ,発達性協調運動症に関連する書字困難が改善する傾向が示唆された。

31 0 0 0 OA 悲しい曲のどこが「悲しい」のか?

- 著者

- 源河 亨

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.2, pp.65-82, 2018-12-30 (Released:2019-11-27)

- 参考文献数

- 36

Some features of music are described using emotional terms, for example, sad music, joyful rhythm, fearful melody, and so on. These features are called expressive properties. There are two leading theories concerning expressive properties, the resemblance theory and the persona theory. The former claims that sad music shares some features of the behavior of a sad person, the latter claims that sad music induces an imagining in the listener, of a sad person. In this paper, I will suggest that, given the philosophy of mind, these two theories can be compatible.

31 0 0 0 OA 社会運動と「逮捕」

- 著者

- 富永 京子

- 出版者

- The Kantoh Sociological Society

- 雑誌

- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.27, pp.122-133, 2014-09-10 (Released:2015-09-01)

- 参考文献数

- 16

The theory of social movements has studied political protests with regard to their occurrence, duration, development and participants. Previous research has clarified that diverse factors are involved in all of these elements. Although policing, arrests and interrogations are also essential elements, few researchers have examined them as they occur in contemporary Japan. In this paper, the author conducted a case study based on interviews with arrested activists and their colleagues. From the analysis, the author clarified that arrested protesters are labeled as “radical protesters” both by the police and by people they know in their private lives. On the other hand, policing plays a role in an initiation that makes these protesters more committed to social movements. An arrested activist is recognized as a hero by some protesters. In this way, social movements can develop their sense of solidarity. However, other organizations often regard those arrested as deviant fellow-participants.

31 0 0 0 OA 紫煙と社会運動 現代日本における大麻自由化運動

- 著者

- 山本 奈生

- 出版者

- カルチュラル・スタディーズ学会

- 雑誌

- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.59-79, 2018 (Released:2019-10-09)

- 参考文献数

- 20

本稿は現代日本における大麻自由化運動を、特に90 年代以後の展開に注目しながら整理 するものである。大麻合法化が進む欧米諸国において、大麻問題は政治的なリベラル/保 守の係争として位置づけられ、同性婚や銃規制問題と同様にしばしば争点化されている。 ここでは大麻自由化運動が、広範なリベラル派支持層の賛同を得つつ法規制の変化に現実 的な影響を与えてきたが、日本での状況は大きく異なっている。 日本における大麻自由化運動は、60 年代のビートニク/ヒッピーに端を発し、90 年代か ら現在まで複数のフレーミングを形成しながらネットワーク化されてきたものである。こ こでの運動は一つの団体に還元できるものではなく、多様な問題関心と志向性を持つ諸個 人らが織りなす群像であるが、この潮流は社会学界においても十分には知られていない。 そのため本稿では一つの出来事や団体に対して集中した解釈を行うのではなく、まずはグ ループおよび諸個人が形成してきたムーヴメントの布置連関を把握しようと試みた。 現在の大麻自由化運動は「嗜好用を含めた全般自由化」「医療目的での合法化」「産業利 用の自由化」など複数の目標を掲げながら、同時に言説枠組みの展開においてもアカデミ ックな研究に依拠するものから、スピリチュアリズムやナショナリズム、陰謀論に至るま で散開している。その後景には、社会運動というよりはサブカルチャーとしての精神世界 やニューエイジ、レゲエ文化の展開があり、こうした音楽や文化と大麻自由化運動はクロ スオーバーしながら進展してきた。本稿では、90 年代以後の日本における状況を整理する ためにまず前史を概観した後に、諸グループがどのようにして活動と主張を行ってきたの かを捉え、社会状況に対するそれぞれの抵抗のあり方について論じた。

31 0 0 0 OA 呪術とは何か 近代呪術概念の定義と宗教的認識

- 著者

- 髙山 善光

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.3, pp.358-376, 2018 (Released:2019-05-12)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 1

これまで呪術を説明すると考えられてきた「類似」は、認知科学の発展によって、普遍的な認知機能の一つであることが明らかにされ、呪術に限定されるものではないということがわかってきた。このため、呪術の知的世界の特徴を理解するためには新たな理論が必要であり、この新しい理論の形成に向けて、「思考の現実化」という考えを私は以前提出した。本論では、この「思考の現実化」という理論を深めることで、近代「呪術」概念の定義の問題を乗り越え、新しく「呪術」を定義してみたいと考えている。近代呪術概念の特徴は包括性にあり、その包括性は、「呪術」が宗教的認識によって現実化された推論を意味しているということに起因していると主張したいと思う。 近年の呪術概念に関する議論は、大きく二つの潮流に分けることができる。まず一方には、この近代的な呪術概念を放棄すべきだと考える研究者がいる。そして他方で、やはり保持すべきだと主張する研究者がいる。本論ではまず、この矛盾は、前者の研究者が、近代的な呪術概念の包括性に対する理解を欠いていることに起因しているということを論じた。そして次に、この包括性は、「呪術」が推論という普遍的な要素を指しているということに関係があると議論した。 しかし、この呪術的な推論には、宗教的である一方で、科学的にも判断されるというさらなる問題がある。この問題を解くために、次に、宗教的認識という独自の理論を用いた。結論として、私は、近代的な呪術概念は、この宗教的認識によって現実化されている推論のことを指している概念だと結論づけた。そのために、呪術は、宗教的認識あるいはその推論的な側面のどちらに注目するかによって、宗教的にも、科学的にもなり得ると論じた。

- 著者

- 庭山 和貴 松見 淳子

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.598-609, 2016 (Released:2017-02-01)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 13 11

本研究の目的は, 教師の授業中の言語賞賛回数が自己記録手続きによって増えるか検討し, さらにこれが児童らの授業参加行動を促進するか検証することであった。本研究は公立小学校の通常学級において行い, 対象者は担任教師3名とその学級の児童計85名(1年生2学級, 3年生1学級)であった。介入効果の指標として, 授業中に教師が児童を言語賞賛した回数と児童らの授業参加行動を記録した。介入効果を検証するために多層ベースラインデザインを用いて, 介入開始時期を対象者間でずらし, 介入を開始した対象者と介入を開始していない対象者を比較した。ベースライン期では, 介入は実施せず行動観察のみ行った。介入期では, 教師が授業中に自身の言語賞賛回数を自己記録する手続きを1日1授業行った。また訓練者が, 教師に対して週1~2回, 言語賞賛回数が増えていることを賞賛した。介入の結果, 3名の教師の言語賞賛回数が増え, 各学級の平均授業参加率も上昇した。フォローアップにおいても, 教師の言語賞賛回数と学級の平均授業参加率は維持されていた。今後は, 授業参加率が低い水準に留まった数名の児童に対する小集団・個別支援を検討していく必要があると考えられる。

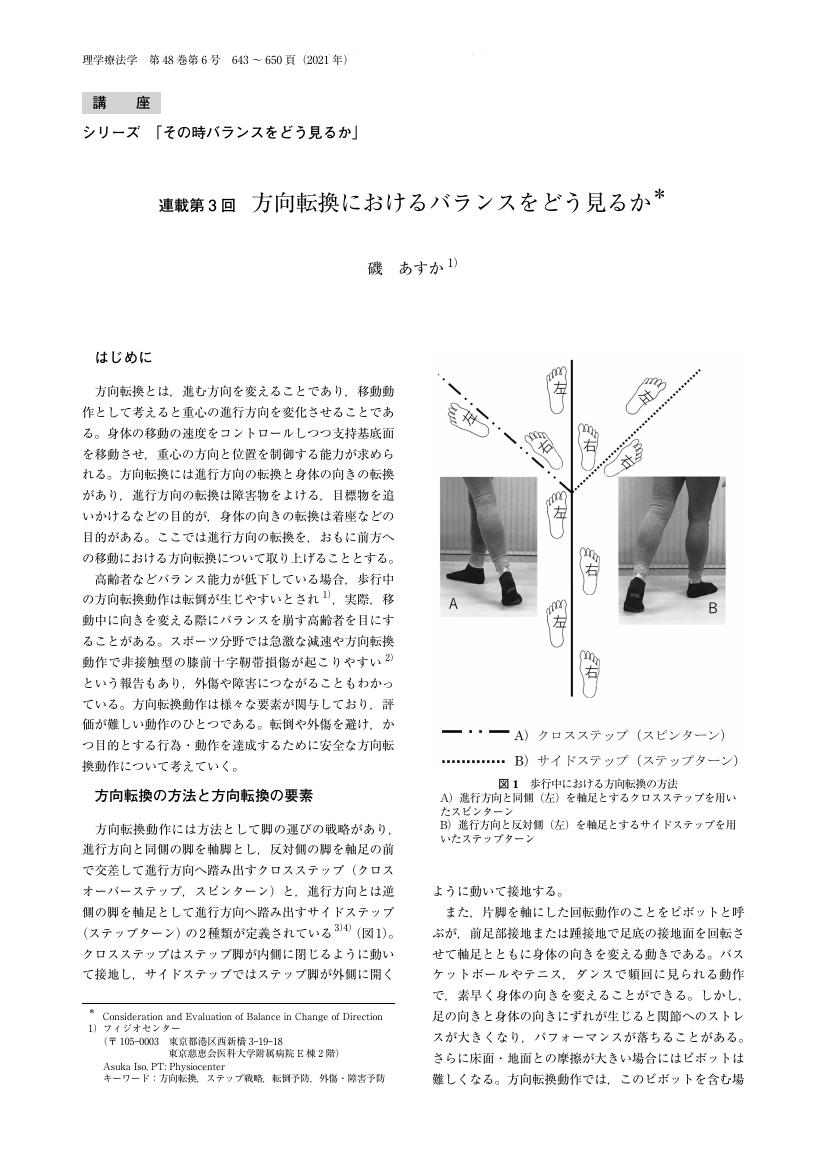

31 0 0 0 OA 方向転換におけるバランスをどう見るか

- 著者

- 磯 あすか

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.643-650, 2021 (Released:2021-12-20)

- 参考文献数

- 19

31 0 0 0 OA 2000年「女性国際戦犯法廷」という経験

- 著者

- 柳本 祐加子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.10, pp.90-91, 2003-10-01 (Released:2010-03-15)

31 0 0 0 OA 首都圏直下の地震と強震動

- 著者

- 古村 孝志 竹内 宏之

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.3-4, pp.431-450, 2007-08-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 48

- 被引用文献数

- 5 6

The Tokyo metropolitan area is known to have been struck by large earthquakes due to the subduction of the Philippine Sea Plate and the Pacific Plate beneath the North American plate. Recent damaging earthquakes that occurred beneath Tokyo include the 1855 Ansei Edo earthquake, the 1894 Meiji Tokyo earthquake, and the 1923 Kanto earthquake. Whereas the Kanto earthquake is known to have occurred at the top of the subducting Philippine Sea Plate, the other events are considered to have occurred in Tokyo bay, but their source depths are unknown. Many researchers have attempted to determine the source mechanisms of these earthquakes through analyses of patterns of seismic intensity distribution in the Kanto area, but the intensity pattern at the center of Tokyo would be considerably affected by the site amplification effect of the shallow, localized structure rather than be related directly to the source itself. In the present paper, we summarize the characteristics of strong ground motions and damage caused by the earthquakes. We then compare the pattern of intensities on local and regional scales with those of recent earthquakes occurring in Tokyo and corresponding computer simulations using heterogeneous crust and upper-mantle structure models below Tokyo to find referable source models for the Ansei Edo and Meiji Tokyo earthquakes.

31 0 0 0 OA 地衣類の採集と標本作製(植物分類学研究マニュアル13)

- 著者

- 大村 嘉人

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 分類 (ISSN:13466852)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.185-192, 2014-09-05 (Released:2017-03-25)

31 0 0 0 OA 自由エネルギー原理の解説:知覚・行動・他者の思考の推論

- 著者

- 磯村 拓哉

- 出版者

- 日本神経回路学会

- 雑誌

- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.71-85, 2018-09-05 (Released:2018-10-31)

- 参考文献数

- 69

- 被引用文献数

- 4

本稿はFristonの自由エネルギー原理(free-energy principle)をわかりやすく解説することを目的とする.まず自由エネルギー原理を導入する理念や妥当性を簡潔に述べる.次に,自由エネルギー原理により説明可能な事象として,基本となる知覚および行動について述べる.簡単に言うと,自由エネルギー原理とは生物が従うとされる法則であり「生物は感覚入力の予測しにくさを最小化するように内部モデルおよび行動を最適化し続けている」と定めている.この原理から外界の認識のモデルとして,予測符号化(predictive coding)と呼ばれる情報表現形式が導出され,「推論・学習とは,予測誤差を最小化するように神経活動・シナプス結合を更新することである」と説明できる.また,行動の生成についても同一の原理から導出可能であり,「行動は,周囲の環境を予測しやすい状態に変化させ自分の好みの入力を得るために起きる」と説明できる.これは能動的推論(active inference)と呼ばれている.最後に,外界の推論の拡張である,他者の思考の推論について議論する.

31 0 0 0 OA ゲンジボタルの国内外来種問題を通して生物多様性の保全について考える授業の開発

- 著者

- 山野井 貴浩 佐藤 千晴 古屋 康則 大槻 朝

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境教育学会

- 雑誌

- 環境教育 (ISSN:09172866)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.3, pp.3_75-85, 2015 (Released:2017-10-18)

- 参考文献数

- 22

Current science textbooks used in Japanese junior high schools deal with contents about invasive species from foreign countries; however, contents about domestic invasive species are lacking. So, there are few chances for students to understand problems related to domestic invasive species. In this study, we developed a class activity where junior high school students think about biodiversity conservation focusing on the case of the Genji firefly (Luciola cruciata), which is one of the most serious problems among domestic invasion. Results of questionnaires before and after the class suggest two findings. First, the students understood that releasing the Genji firefly without consideration of its genotype led to degeneration of the native population, and that maintenance of the habitats appropriate for the growth phase was effective for conservation. Second, the students realized what they can do to reform or defend their local natural environments.

31 0 0 0 OA 重力逆二乗則の実験検証

- 著者

- 村田 次郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.11, pp.762-770, 2018-11-05 (Released:2019-05-24)

- 参考文献数

- 12

万有引力の法則は近代科学の出発点に位置する物理学の金字塔であり,一般相対論による修正が必要となる極端な状況を除いて,現在でも観測と一致し続ける有効理論である.一方,重力の逆二乗則が高精度で検証されているのは惑星スケールであり,太陽系の外側あるいは近距離での検証状況は貧弱である.例えば地球と月の距離では検証精度は10-10にも達するが,センチメートル距離では10-4に悪化し,さらに10 μmでは精度が100%をはるかに超える.つまり重力の存在自身が未確認となる.誰も重力現象を10 μm以下の世界で観測したことがないのである.一方プランク長はLpl=√ħG/c3~1.6×10-35 mであり,万有引力定数Gを用いてこのとてつもなく小さな距離を算出している.これは,この距離まで万有引力定数が一定であること,すなわち逆二乗則が成立し続けることを仮定したもので,実験で確認されている領域からの実に30桁以上にものぼる大胆な外挿の結果であることには注意が必要である.逆に,逆二乗則が実験で確認されていないmmからμmスケールより短距離で変更を受けると考えることは理論的に自由である.簡単なのは質量をもった新しい粒子交換力を考えることで,コンプトン波長を到達距離にもつ湯川型となる.最も有名な例が1998年のアルカニハメドらによる「大きな余剰次元模型」であり,mmスケールまで拡がった4次元以上の空間次元(余剰次元)の存在により実験未検証の近距離で,べき乗則そのものがガウスの法則により変更を受けるというものである.4つの力のうち重力だけが極端に「弱い」謎を,本来は素粒子スケールでは同程度の強さだったものが余剰次元方向への薄まりによりmmスケール以降では現在観測されている「弱さ」になる,と自然に理解できる魅力的なアイディアである.その象徴的な予言は「0.1 mm程度で逆4乗に切り替わる」というもので,実験ですぐ手が届きそうな領域に大発見が待ち受けているかも知れず,工夫を凝らした実験が多く行われることとなった.筆者もその一人であり,加速器実験の検出器位置較正技術を応用した実験を進めてきた.筆者らの実験室実験では直接,小物体間にはたらく重力の強さを検証する.この予言の面白い点は,重力の強まりにより加速器実験でも探索が可能という点である.実際,衝突型加速器であるLHCにおいても検証が行われてきた.予言から既に20年が経過し,結果として0.1 mmでの破れは実験で否定された.だが,まだまだ10 μm以下では可能性は残されている.重力の逆二乗則は以前より検証のブームが繰り返し訪れ,精度が向上してきた.それらの経緯を踏まえて,実験検証は湯川型のパラメターで語られる.しかし大きな余剰次元模型はべき乗型であるから,直接の比較が難しい.どの実験が最も感度をもつのかがわかりにくい.とりわけLHCでの重力現象の探索も定性的には感度をもつが,実験室実験との関係が湯川型では定量的には不明瞭である.実験室実験とLHCの結果を同じパラメター空間で比較することで,べき乗型の模型に対してはLHCとmmスケールの実験の両者が拮抗し,他の領域に比べて最も強い感度をもつことが明らかとなった.余剰次元が2次元の場合,ねじれ秤による実験室実験の与える23 μmが最も強い,余剰次元空間の大きさの上限となっている.

31 0 0 0 OA 櫻井純氏を悼む

- 著者

- 山口 嘉夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.4, pp.319-320, 1983-04-05 (Released:2020-05-21)

- 著者

- Takahiro Sugiyama Naoto Jimi Ryutaro Goto

- 出版者

- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology

- 雑誌

- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.4, pp.289-295, 2020-11-18 (Released:2020-11-12)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 6

The Polynoidae, commonly known as “scale-worms” due to the scale-like elytra on the dorsal surface, contains many species living in symbioses with other invertebrates. Most of these symbionts are host-specific, but some have a wide range of hosts. The genus Asterophilia includes two species living in shallow subtropical to tropical waters in the Pacific Ocean as ectosymbionts of asteroids and, more rarely, crinoids. Here, we recorded Asterophilia culcitae from asteroid hosts (Culcita novaeguineae, Linckia laevigata, L. guildingi, and Leiaster leachi) and, for the first time, from holothurian hosts [Stichopus chloronotus, Holothuria atra, H. (Stauropora) pervicax, and Bohadschia argus] along warm Japanese Pacific coasts. The cytochrome c oxidase subunit I sequences of the specimens from holothurians did not differ significantly from those on asteroid hosts, proving that A. culcitae has a wide host range across three different echinoderm classes: asteroids, holothurians, and crinoids. The general body color of A. culcitae was constantly reddish (female) or whitish (male), regardless of the host body color, although a previous study suggested that it differs in accordance with the host body color. However, we found that one individual from a holothurian host showed a different color pattern: A. culcitae typically shows three whitish or yellowish elytral mounds that have been suggested to mimic the tube foot of the asteroid hosts, whereas one individual from S. chloronotus had reddish brown translucent mounds, which we suggest might be cryptic on its holothurian host.

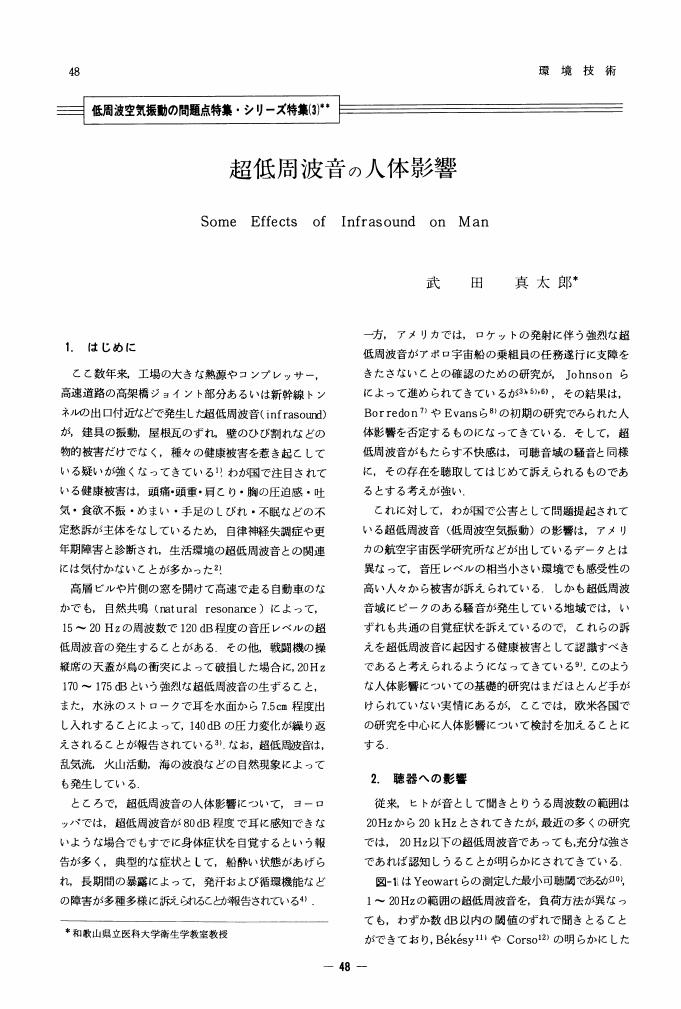

31 0 0 0 OA 超低周波音の人体影響

- 著者

- 武田 真太郎

- 出版者

- Society of Environmental Conservation Engineering

- 雑誌

- 環境技術 (ISSN:03889459)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.48-54, 1979-01-18 (Released:2010-03-18)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 3 5

31 0 0 0 OA 二人称代名詞「あなた」に関する調査報告

- 著者

- 米澤 陽子

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.163, pp.64-78, 2016 (Released:2018-04-26)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 1

本調査では,二人称代名詞「あなた」に関する日本語母語話者の使用意識を調べた。調査結果から,聞き手の社会的立場が上の場合は「あなた」はほとんど使用されず,対下位者・対同等者の場合でも,「まったく使わない」という回答の方が多いことがわかった。また,「あなた」の使用は,相手との社会的関係によってよりも,状況や場面によるところが大きいということが確認された。調査では「あなた」不使用の理由,またもし使用するなら,どのような場面でどのような相手に使用しうるのかも調べた。調査結果をもとに,現代日本語における「あなた」という言葉の本質的な機能,それが社会文化と切り離せないコンテクストとの関わりにおいて,どのような役割を持ち,どのように認識されるかというメカニズムを考察した。

31 0 0 0 OA エンタテイメント作品におけるロボットの操縦方式

- 著者

- 大山 英明 阪口 健

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.29-37, 2004-01-10 (Released:2009-11-26)

- 参考文献数

- 77

31 0 0 0 OA 服薬拒否小児のコンプライアンス向上のための市販菓子用即時型ゲル基剤の臨床応用

- 著者

- 虎石 顕一 中村 規子 由井薗 陽一 森 真弓 山田 正紀 高橋 司 黒川 美智子

- 出版者

- 一般社団法人 日本医療薬学会

- 雑誌

- 病院薬学 (ISSN:03899098)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.5, pp.479-483, 1998-10-10 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 12 9

In order to improve children's compliance in taking bitter medicine, a gel base confectionery, which immediately changes into a jelly from after adding a special liquid, was used to mask the characteristic taste of the medicament. In pre-clinical trials, this jelly was evaluated by six adult volunteers who all reported the bitter taste to distinctly disappear in the jelly-formed quinia compared to a the powder of this medicine. Furthermore, we confirmed no comparable changes to exist in the serum levels of acetaminophene between acetaminophene alone and the gelbasemedicament mixture by oral administration. A clinical trial in three pediatric patients, who usually refuse medication because the bitter taste of the drugs, resulted in a 100% drug compliance for these children.

- 著者

- 綾木 雅彦 森田 健 坪田 一男

- 出版者

- 一般財団法人 住総研

- 雑誌

- 住総研研究論文集 (ISSN:21878188)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.85-95, 2016 (Released:2017-08-10)

生活環境内の自然光と人工照明中のブルーライト成分を試作した光センサーを使用して測定した。ブルーライトを発する光源を使用して眼の角膜上皮細胞への光毒性の培養実験を行って,眼障害の可能性と対策について考察した。ブルーライトならびにブルーライトの覚醒度への影響を検証した。新たに作成した網膜電位図記録装置により,ブルーライトに反応する内因性光感受性網膜神経節細胞の電気活性をヒトで記録することに成功し,住環境で曝露するブルーライトの生体反応の新たな検査法を開発することができた。以上の結果から,通常の視力や視野の確保以外にも眼と全身の健康に配慮した照明,遮光が使用されるべきであると結論した。