24 0 0 0 OA ハナビルDinobdella feroxの鼻腔内寄生の1症例

- 著者

- 真喜屋 清 塚本 増久 堀尾 政博 黒田 嘉紀

- 出版者

- 学校法人 産業医科大学

- 雑誌

- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.203-209, 1988-06-01 (Released:2017-04-11)

- 被引用文献数

- 5 7

福岡県遠賀郡岡垣町に在住の男性(55才)が, 鼻内異物感を伴う鼻出血と著しい鼻汁の分泌に悩まされた後, 昭和62年7月に右側鼻内から1匹のヒル(蛭)を取り出した. 病院受診時には鼻内所見で鼻中隔弯曲が見られた他は, 左右鼻腔内に潰瘍・糜爛や出血がなく, 耳内・口腔内にも異常は認められなかった. ホルマリン固定された虫体は, 黒褐色で体表には特定の模様がなく, 体長3.5cm, 最大体幅が1.2cmであった. また, 1)耳状突起がない, 2)5対の眼点は第3と第4眼点が1環節によって隔てられる, 3)額板には歯が認められない, などの特徴によって, ハナビルDinobdella feroxと同定された. このヒルは東南アジアに広く分布し, わが国でも人体寄生が知られているが, 九州では南九州からだけである. この患者は九州北部の温泉地で渓流水から感染したものと推察されるので, 温泉・秘湯ブームなどで渓谷にわけ入る風潮の盛んな昨今, 注意を払う必要がある.

24 0 0 0 OA アサリの非対称殻模様出現頻度における地域差

- 著者

- 張 成年 山本 敏博 渡辺 一俊 藤浪 祐一郎 兼松 正衛 長谷川 夏樹 岡村 寛 水田 浩治 宮脇 大 秦 安史 櫻井 泉 生嶋 登 北田 修一 谷本 尚史 羽生 和弘 小林 豊 鳥羽 光晴

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.2, pp.190-197, 2013 (Released:2013-03-22)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 2

アサリ殻模様の非対称性は優性遺伝形質である。非対称型(A)頻度は北海道と関東周辺で高く(14.5~28.1%),東北,浜名湖以西,中国で低かった(0~9.9%)。千葉県盤州では A 型頻度が低いと考えられる地域のアサリが 2007 年まで放流されてきた。盤洲の 2005 年度標本では殻長 20 mm 未満で A 型が 22%,25 mm 以上で 0% であり大型グループで放流個体が多いことが示されたが,2011 年以降の標本ではサイズによらず A 型が 17.2~20.3% 見られ,放流個体による遺伝的攪乱が限定的であることが示された。

24 0 0 0 OA 甘味の基礎知識

- 著者

- 前橋 健二

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.12, pp.818-825, 2011 (Released:2017-03-28)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 3 5

味覚として,最も重要な位置にある甘味について,甘味を発する物質として糖やアミノ酸の天然甘味物質から人工合成甘味料・甘味タンパク質・甘味阻害物質までを概観していただくとともに甘味を感知する仕組みを細胞レベルから受容タンパク質まで最近の知見を幅広く網羅し,平易に解説していただいた。

24 0 0 0 OA MMSE-J(精神状態短時間検査-日本版)原法の妥当性と信頼性

- 著者

- 杉下 守弘 腰塚 洋介 須藤 慎治 杉下 和行 逸見 功 唐澤 秀治 猪原 匡史 朝田 隆 美原 盤

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.91-110, 2018 (Released:2018-06-26)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 7

【要旨】Mini-Mental State Examination(略称MMSE)は世界で最も使用されている認知症スクリーニング検査(原版は英語)といわれている。しかし、その日本語版は、翻訳や文化的適応が適切でないものが多く、十分な標準化も行われていなかった。MMSE原版は国際的に使用されているので、日本のデータと世界の他の国のデータを比較するために、MMSE原版と等価なMMSE日本語版の作成は急務と考えられた。そこで、2006年、原版に忠実な翻訳と適切な文化適応を目指したMMSE日本語版(MMSE-J)が作成された。MMSE-Jは国際研究「アルツハイマー病神経画像戦略(ADNI)」の日本支部(J-ADNI)で使用され、そのデータを基に、2010年、MMSE-Jの妥当性と信頼性が検討された。 ところが、2012年3月、日本のADNI(J-ADNI)データの改ざんが指摘され、2014年3月には東京大学調査委員会に改ざんやプロトコル違反など問題例が報告された。その後、第三者委員会報告書はこれらの問題例を問題ないとした。しかし、この判断は誤りであることが明らかにされた11-13)。 杉下ら (2016)は、杉下らの論文(2010)のJ-ADNIデータのうち改ざんやプロトコル違反などの問題例を削除してMMSE-Jの妥当性と信頼性の訂正をした。また、次の3つの問題を指摘した。1)日本の被験者では 100-7課題が難しくはないので、100-7の代わりに逆唱を行うのは適切でない。2)J-ADNIのデータには、AD、MCIおよび健常者の診断がMMSE 得点を見て行われている例があり、算出された妥当性に問題がある。3)J-ADNIデータはMCIのADへの変換率が通常の研究に比べ約2倍であるなど問題があるので、日本のADNIのデータを使用せず、新たにデータを集め、信頼性と妥当性を検討する必要がある。本研究ではこれら3つの問題を解決し、MMSE-Jの標準化を完成するため、1)100-7と逆唱の問題はMMSE(2001)の注意・計算課題を施行して検討した。2)妥当性の検討では、外的基準としてDSM-5 とFASTを用い、その後、MMSE-Jを行った。3)J-ADNIのデータを使わず、新たに381例のデータを集め、標準化を行なった。妥当性と信頼性は100-7を拒否した2例を除き379例を対象として検討した。 その結果、MCI群と軽度AD群では性別、年齢、教育年数は得点に影響しなかった。健常者群では教育年数が低い場合と、年齢が高い場合、MMSE-J得点が低かったが、性別は得点に影響しなかった。被験者で100-7課題が出来ない者は5名、拒否した者は2名でごく少数であった。ROC分析で、MCI群と軽度AD の最適カットオフ値は23/24(感度68.7%、特異度78.8%)、健常者群とMCI群の最適カットオフ値は27/28(感度83.9%、特異度 83.5%)であった。MMSE-J原法の最適カットオフ値の弁別力は健常者とMCIとの弁別には満足のいくものである。しかし、MCIとADとの弁別は満足できる程度より低い。これらの結果は、MMSE-J原法が高くはないが妥当性があることを示している。再検査を行った67例のtest-retest の相関係数は0.77であり、再検査信頼性は高い。本研究で得られたMMSE-J原法の妥当性と信頼性は、MMSE-J原法が認知症のスクリーニング検査として使用可能であることを示している。内容目次はじめにI. 方法 1. 対象とした被験者 2. 被験者の分類 3. MMSEの注意・計算課題の施行法 4. 本研究で検討した4つの研究課題II. 結果 1. MMSE-J原法の「計算・注意課題」の検討 2. MMSE-J原法得点 への性別、年齢および教育年数の影響 1) 健常者のMMSE-J原法得点への性別、年齢および教育年数の影響 健常者A群175名(23-88歳)の分析 健常者B群127名(55-88歳)の分析 2) MCI群のMMSE-J原法得点への性別、年齢および教育年数の影響 3) 軽度AD群のMMSE-J原法得点への性別、年齢および教育年数の影響 4) 健常者の年齢別のMMSE-J原法得点 3. MMSE-J原法の妥当性とカットオフ値 1) 健常者B群(55歳以上)対MCI群の最適カットオフ値 2) MCI 群 対 軽度AD 群の最適カットオフ値 3) 健常者BおよびMCI群 対 軽度AD 群の最適カットオフ値 4. MMSE-J原法の信頼性III. 考察 1. MMSEの翻訳の問題点 1) MMSE1975年版の翻訳の問題点 2) MMSE2001年版と日本語版MMSE 2. 日本語版MMSEの著作権 3. MMSE-J原法の標準化の長所 4. MMSE-J原法の「計算・注意課題」について 5. MMSE-J原法得点への性別、年齢および教育年数の影響 6. 妥当性およびカットオフ値について 7. 再検査信頼性について 8. MMSE-J原法のスクリーニング検査としての役割おわりに

- 出版者

- 学校法人 東洋大学現代社会総合研究所

- 雑誌

- 現代社会研究 (ISSN:1348740X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.17, pp.139-154, 2019 (Released:2020-04-24)

- 著者

- Atsushi SATO Takaaki FUJITA Yuichi YAMAMOTO

- 出版者

- Japanese Society of Physical Therapy

- 雑誌

- Physical Therapy Research (ISSN:21898448)

- 巻号頁・発行日

- pp.E9914, (Released:2017-07-28)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 6 7

Purpose: This study aimed to calculate cut-off values of activities of daily living independence level for stroke patient home discharge based on the number of family caregivers. Method: The subjects comprised 1442 stroke patients (26 hospitals) who were registered of the Japanese Rehabilitation Database. Receiver operating characteristic curves were used to elucidate the BI and FIM® instrument scores necessary for home discharge. Analysis was performed for each subject according to the number of family caregivers, i.e., no caregiver, one person, two persons or more, and overall. Result: The BI cut-off points that discriminated between home discharge and other were 65/60 points overall, 75/70 points in patients with no caregiver, 65/60 points in patients with one caregiver, and 60/55 points in patients with two or more caregivers. The FIM® instrument cut-off points were 90/89 points overall, 101/100 points in patients with no caregiver, 87/86 points in patients with one caregiver, and 87/86 points in patients with two or more caregivers. Conclusion: Our results indicated that home discharge for patients with many caregivers was possible even with low ADL independence levels, and that there was a large difference in cut-off values depending on the presence or absence of one caregiver.

24 0 0 0 OA 精液内果糖について

- 著者

- 小笠 晃

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.31-34, 1959-01-20 (Released:2011-06-17)

- 著者

- Takashi Nagai Shunji Yachi Keiya Inao

- 出版者

- Pesticide Science Society of Japan

- 雑誌

- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.22-29, 2022-02-20 (Released:2022-02-20)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 2

We quantitatively evaluated the cumulative ecological risks from multiple pesticides used in paddy fields in Japan. Moreover, we visualized the temporal and regional variability of those risks for 1990–2010. Considering the region-specific parameters of environmental conditions, region-specific predicted environmental concentrations were estimated at 350 river-flow monitoring sites in Japan. Then the multi-substance potentially affected fraction (msPAF) was calculated as a risk index of multiple pesticides by using the computation tool NIAES-CERAP. The median msPAF values for insecticides and herbicides decreased by 92.4% and 53.1%, respectively, from 1990 to 2010. This substantial reduction in ecological risk was attributed to the development of low-risk pesticides by manufacturers, the efforts of farmers in risk reduction, and tighter regulation by the Japanese government. In particular, the substantial reduction of the ecological risk from insecticides was largely due to the decrease in the use of organophosphorus insecticides.

24 0 0 0 OA 1950∼1960年代の東海道新幹線車軸の開発とリスク・マネジメント

- 著者

- 辛島 恵美子

- 出版者

- 公益社団法人 日本金属学会

- 雑誌

- 日本金属学会誌 (ISSN:00214876)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.12, pp.1236-1245, 2002 (Released:2008-04-24)

- 参考文献数

- 27

The Shinkansen Line has experienced no serious car-accidents since its operation start in 1964. Why has the Shinkansen Line been able to keep such a good safety performance? This paper intends to clarify the background and the reasons why those miracles became possible—when, what kinds of risks and what kinds of actions the staff of the Japanese National Railways took in, who participated in the development of the Tokaido Shinkansen railway-axles in 1950s∼1960s as a designer, an investigator, a maintenance engineer, an inspector, or a top executive in technology. I discovered all the staff had been dedicated to their duties and their actions were prudent enough in general. As a result their behaviors have reduced the riskiness of their works objectively. But the most of the staff were not so much sensitive to risk itself as a few technical top executives of JNR. For example when the inspectors first found unexpected micro cracks on the 20% running axles in 1965, the top executives adapted a new management system in 1966 based on those inspections, which contained a systematic long-range R&D plan of high-quality railway-axles as well as an effective risk management for micro cracks.

24 0 0 0 OA 人類学における「分人」概念の展開

- 著者

- 中空 萌 田口 陽子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.1, pp.080-092, 2016 (Released:2017-10-16)

- 参考文献数

- 53

This paper explores the ways in which the concept of the “dividual” has functioned as a heuristic device for varied forms of anthropological thinking. Anthropologists study different cultures or societies to reconsider their own (often Western or universal)concepts. However, that has led to controversy, especially in terms of essentializing the “other” by exaggerating and reifying differences between “us” and “them.” This paper avoids the tension inherent in the binary of the Western/universal self and non-Western/local personhood by exploring “dividuality.” Dividuality, as opposed to individuality, has taken form through comparisons not only between the West and non-West, but also between two non-Western areas, namely South Asia and Melanesia. This paper extends the comparative enterprise to also take into account the di erent theoretical discussions that helped shape the concept in di erent ways across regions. Rather than relying on the conventional, linear assumption that concept-making is a matter of abstraction that necessary follows the concrete specificities of ethnographic data, the dividual offers a particularly strong illustration of the co-emergence of data and theory. Section II examines the Indian model of the dividual. David Schneider, emphasizing the importance of natives’ categories, proposed a framework with substance and code comprising American kinship. In McKim Marriott’s Indian ethnosociology, those elements were combined as inseparable “substance-codes,” exchanged by transactions of food, sexual fluids, or everyday conversations. The personhood thus constituted was dividual. In the Indian context, dividuality supported Marriott’s critique of Louis Dumont’s rigid dualism, centering on purity and impurity, since it emphasized the more dynamic and uid exchanges of substances. In spite of that, the Indian model was neglected for decades, most importantly because Marriott’s ethnosociological inquiry focused only on pure indigenous categories in an isolated way, which reinforced the assumption of different, Western categories. Section III traces how the dividual was subsequently recovered and applied to Melanesian anthropology. Roy Wagner transported David Schneider’s model to Melanesia, and Marilyn Strathern extended Wagner’s argument by transforming the dividual to explore the main topics of contemporary Melanesian studies. In particular, central to Strathern’s endeavor was a critique of mainstream Marxist feminist theory deployed to analyze systemic gender inequalities in Melanesia, and her alternative elaboration of the gender of the gift. Of equal importance were Wagner’s heuristic approach toward Melanesian personhood and Strathern’s strategy of continuous comparison between Melanesian and Euro-American contexts. Rather than seeking local dividual personhood or indigenous categories, their projects have suggested how individuals emerge through dividuality. Because of that attitude, their arguments were widely influential among Melanesianists, who sought novel explanations for continuities and changes in Melanesian societies. Furthermore, Strathern has re-contextualized her idea of dividuality to the West, drawing an analogical comparison between the dividual in Melanesian personhood and merographic relations in English kinship. The final section summarizes differences in concept-making between Indian ethnosociology and the Melanesian heuristic approach. Moreover, juxtaposing the Indian model with contemporary situations, it suggests fresh insights for understanding humanity when individuality is not taken for granted.

24 0 0 0 OA 2011年東日本大震災後の甲状腺被ばく線量の再構築

- 著者

- 鈴木 元

- 出版者

- 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会

- 雑誌

- 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌 (ISSN:21869545)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.2-5, 2022 (Released:2022-05-24)

- 参考文献数

- 17

東京電力福島原子力発電所事故にともなう福島県民の被ばく線量に関して,甲状腺の131I蓄積量の実測値が少なかったこともあり,線量の推計が長らく定まらなかった。「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)2013年報告書」の甲状腺吸収線量評価値は,不確実性が多く,過大評価になっていた。この10年,国内の研究グループの努力により,線量評価の方法論が整備され,被ばく線量推計の精度が向上した。これらの日本人研究者による研究成果を反映したことにより,2021年2月に公開された「UNSCEAR 2020年報告書」では,UNSCEAR 2013年報告書で公表した福島県民の甲状腺吸収線量を改訂し,プレスリリースにおいて「放射線関連のがん発生率上昇は見られないと予測される」と発表するにいたった。本小論では,過去10年の研究の推移を概説し,甲状腺線量評価の現状を報告する。

24 0 0 0 OA 制御工学の入門書における制御システムの表現の調査

- 著者

- 関口 明生

- 出版者

- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校

- 雑誌

- 木更津工業高等専門学校紀要 (ISSN:21889201)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, pp.107-112, 2021 (Released:2022-05-13)

The purpose of engineering is to achieve and maintain the well-being of mankind through the planning, realization and conservation of systems that utilize the resources and properties of nature. Economic activities using engineering techniques have brought material wealth to the lives of mankind. On the other hand, as we all know, the sustainability of the global environment continues to decline rapidly due to increasing pollution of the environment and depletion of resources. Control engineering is the art of improving and maintaining the ideal behavior of various systems by studying their dynamics in a usually quantitative manner. Will the control engineering of today be able to sustainably control such global dynamics? Or are there underlying defects in itself that prevent it from being sustainable? In this article, changes in the representation of control systems, which form the basis of control engineering, are investigated in textbooks available in my college. The results of this investigation confirmed that the representation of control systems has remained virtually unchanged for the last 60 years.

24 0 0 0 OA 6 テロリズムの定義と行動様式

- 著者

- 中村 研一

- 出版者

- 日本比較政治学会

- 雑誌

- 日本比較政治学会年報 (ISSN:21852626)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.131-152, 2007-06-30 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 37

テロリズムは暴力の一種であり, 他の暴力と同様, 人々を殺傷し, 関心の焦点となり, 激しい感情を呼び起こす。また政治学の観点からは, テロリズムは, 政治変化を起こそうとする政治的行為であり, 同時に, 政治的なものを攻撃する反政治的手法である。こうしたテロリズムを認識するとき, 攻撃者の政治的狙いと反政治的手法を切り離して論じることに意味はない。そこで小論はつぎの5点を論じる。 (1) テロリズムを定義することの困難さがテロリズムの特質を反映している。 (2) テロリズムを人間類型ないし思想として定義することは不適切であり, それを「見せる効果のための暴力」と定義する。 (3) テロリズムをコントロール不能に導く《文法》として, 「見せる効果の極大化」「 (攻撃者と犠牲者との間の) 意図上の非対称性志向」を取り出す。 (4) テロリズムに伴う反道義的アナキー的行動様式は, 二つの《文法》から導かれる。 (5) 暴力の方向とコミュニケーションの方向を分裂させるテロリズムの特徴が, 見る人々の間に同様の連鎖反応を引き起こすとき, 政治空間が解体する。

24 0 0 0 OA 2020S-GS4-9 日本沿岸海域における非係留型洋上風力発電の利用に向けた風況調査

- 著者

- 吉井 拓也 大澤 輝夫 小林 英一

- 出版者

- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会

- 雑誌

- 日本船舶海洋工学会講演会論文集 30 (ISSN:24241628)

- 巻号頁・発行日

- pp.315-319, 2020 (Released:2023-03-18)

24 0 0 0 秋田県能代市におけるコウライクイナの本州初記録

- 著者

- 瀬川 良晃

- 出版者

- 特定非営利活動法人バードリサーチ

- 雑誌

- Bird Research (ISSN:18801587)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.S1-S4, 2023 (Released:2023-04-13)

- 参考文献数

- 7

2022年6月5日,秋田県能代市の海岸砂防林「風の松原」にてコウライクイナと思われる1個体を確認,撮影したのでここに報告する.当該個体の全長は同じ場所で水浴びしていたクロツグミよりもやや長く見えたが,胴周りは倍以上ある印象であった.青灰色の嘴,赤褐色の顔・喉・胸,暗緑褐色の頭頂・背中,下腹部から下尾筒にかけて白黒の縞模様,雨覆先端の白線,赤っぽい脚などコウライクイナの特徴を有しており,コウライクイナと判断した.日本における過去3例はいずれも島嶼での記録であり,本州での観察記録は今回が初めてと思われる.

24 0 0 0 OA 物語はいかにして心を動かすのか:物語説得研究の現状と態度変化プロセス

- 著者

- 小森 めぐみ

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.2, pp.191-213, 2016 (Released:2018-04-13)

- 参考文献数

- 109

- 被引用文献数

- 1

Quantitative studies and process models of narrative persuasion published since 2000 were reviewed in order to identify influences of narratives on readers’ attitudes that result from changes in thinking and affect. Firstly, characteristics of narrative persuasion research were briefly introduced by summarizing definitions of narratives and attitudes, and by illustrating typical methodologies of narrative persuasion research. Secondly, theories on the process of narrative persuasion and narrative experiences were reviewed. These models were then integrated and the process of narrative persuasion was categorized into thinking and affective routes, and each process was explained with reference to supportive studies. It was suggested that the affective route currently has stronger empirical support than the thinking route. Finally, topics for future research were suggested, which include closely examining each process, improving methodologies, and comprehensively investigating relationships between narrative persuasions and narrative experiences.

- 著者

- 金 勲 阪東 美智子 小林 健一 下ノ薗 慧 鍵 直樹 柳 宇 菊田 弘輝 林 基哉

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.806, pp.300-306, 2023-04-01 (Released:2023-04-01)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

From the early stages of the COVID-19 outbreak, there have been many reports on cluster infections in clubs and bars. Meanwhile, there is no report on the indoor air environment in those places and it will limit measures for infection control. This study aims to understand the indoor air and ventilation environment and to propose practical and appropriate improvement measures for related industries. In addition to measuring CO2 concentration in clubs and bars in Tokyo, we have surveyed the voluntary measures taken against COVID-19, outlines of building and ventilation/air conditioning equipment, ventilation regime, and so on.

24 0 0 0 OA ファッションを語る方法と課題

- 著者

- 小形 道正

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.487-502, 2013-03-31 (Released:2014-03-31)

- 参考文献数

- 71

現在ファッションに関する研究は, 複雑かつ多岐にわたる一方で, それら諸研究を綜合的な視座から論じる視点は, ほとんど提示されてこなかった. そこで本稿は, まずこれまでのファッション研究の方法論的視線を明らかにしたうえで, 今後の社会学的課題について検討を行う.本稿では, これまでのファッション研究が, という形式において3つの方法論的視線より論じられてきたことを明らかにする. この3つの方法論的視線とは, , , という視点である.まずでは, 2つの側面からファッションにおける流行現象について論じられてきた. しかし, 結果としてこれらの研究は, ファッションの分類学的研究へと収斂する. 次にのファッション研究では, 根源的な身体を想定し, 衣服を対象化する現象学的研究が存在する一方で, 衣服の歴史性を論じながら, 形式化された身体を発見する研究が存在する. 最後にに準拠する視線では, ファッションにまつわる雑誌の役割と読者の様態が描写される.このように本稿では, まずファッション研究における3つの方法論的視線を明示する. そして, 今後のファッション研究における社会学的課題とは, 3つの方法論的視線を継承し, 綜合するだけではなく, という形式を越えて, 衣服それ自体の社会性とその変容を論じてゆくことであると提示する.

24 0 0 0 OA ヒト足部の身体位置覚に関する研究

- 著者

- 小林 吉之 嶺 也守寛 藤本 浩志

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.725, pp.274-279, 2007-01-25 (Released:2011-03-04)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

To determine the accuracy of foot position sense in the means of foot placement, young adults were asked to place either medial edge or lateral edge of their feet along the base line on the floor as close as possible, and the edge of placed feet were scanned by using laser displacement gauge. From the collected data, constant error, the distances between the edge of placed feet and the base line on the floor, and absolute error, the absolute distances between the edge of placed feet and the base line on the floor were defined and compared between the medial or lateral trials, and dominant leg or indominant leg. The statistical analysis showed significant differences of constant error between the trials only. The trials to place their medial edge tend to place their feet away from the base line, and the trials to place their lateral edge tend to place their feet in to the base line. These results indicate that we tend to expect the position of our feet more medially than actual, and these discrepancy may be one of a reasons of tripping or banging of our feet to the obstacles while walking.

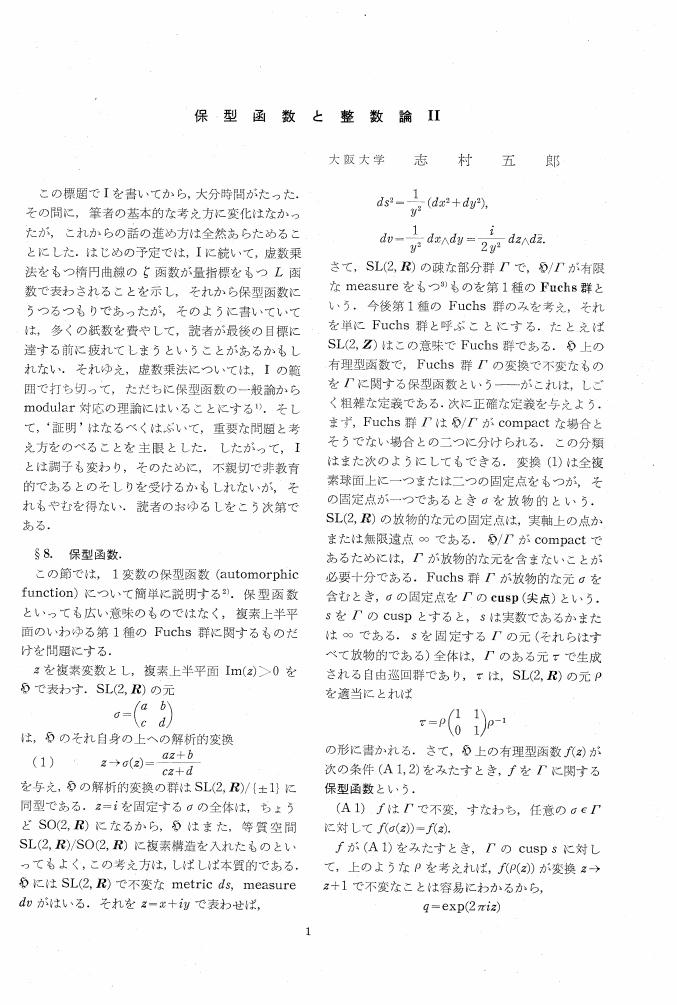

24 0 0 0 OA 保型函数と整数論II

- 著者

- 志村 五郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.65-80, 1961-12-25 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 41