2 0 0 0 OA 新幹線と高速道路の整備が地域の固定資産税収等に与える影響

- 著者

- 垂水 祐二 森岡 拓郎

- 出版者

- 公益社団法人 都市住宅学会

- 雑誌

- 都市住宅学 (ISSN:13418157)

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.102, pp.107-112, 2018 (Released:2019-08-01)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

Development of Shinkansen and Expressway affect surrounding area in many aspects, including increase of fixed asset tax revenues. In this study, we analyzed the effects of Hokuriku Shinkansen and Joushin-etsu Expressway developed in Nagano Prefecture. We found various effects resulting from extension of Shinkansen and Expressway. Among them, increase of the fixed asset tax revenues was found quite large. Moreover, we found that the effects of extending expressway in area where Shinkansen station already exists is weaker than that of area where Shinkansen station does not exist, and vice versa.

2 0 0 0 OA ニンジン葉抽出物のガン細胞増殖抑制効果

- 著者

- 湯浅(小島) 明子 亀井 正治 湯浅 勳

- 出版者

- The Japan Society of Home Economics

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.166, 2005 (Released:2005-12-08)

【目的】ニンジン葉は、根の部分に比べて栄養価が高く微量栄養素も豊富に含まれているのにもかかわらず、一般的に食用とされずに廃棄物として処理されている。ニンジン葉は、ルテオリンやアピゲニンなどのフラボノイドが配糖体の形で含まれており、これらのフラボノイドは、抗ガン作用やフリーラジカル捕捉能などの様々な生理作用を有することが報告されている。しかし、ニンジン葉の生理作用についての報告はほとんど見当たらない。そこで、本研究では、ニンジン葉の抗ガン作用について検討した。【方法】ガン細胞としてエールリッヒ腹水ガン細胞を用いた。ニンジン葉の乾燥粉末を有機溶媒(エタノール、クロロホルム、酢酸エチル、ブタノール)で分画し、凍結乾燥したものを実験に供した。細胞増殖能、細胞生存率および細胞周期を測定した。【結果】ガン細胞の増殖は、ニンジン葉の各抽出画分を添加することによって時間および濃度依存的に抑制された。細胞生存率に対する各抽出画分の影響を調べたところ、クロロホルム抽出画分は細胞生存率を時間および濃度依存的に抑制した。また、酢酸エチル抽出画分は細胞生存率を時間依存的に低下した。しかし、ブタノール抽出画分における細胞生存率は全く変化しなかった。さらに、これらの抽出画分の細胞周期におよぼす影響を調べたところ、ニンジン葉の各抽出画分は細胞周期をG2/M期(細胞分裂準備期/分裂期)で停止させた。【結論】ニンジン葉抽出物はガン細胞の増殖抑制効果を有することが認められた。そのメカニズムとして、細胞周期のG2/M期の停止が誘導されたことから、ニンジン葉抽出物は細胞分裂を阻止することによってガン細胞の増殖を抑制することが示唆された。

- 著者

- 安井 伸太郎

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.11, pp.673-677, 2023-11-01 (Released:2023-11-01)

- 参考文献数

- 23

リチウムイオン2次電池は我々の生活に欠かせないエネルギーストレージであるが,より安全に使用するという観点から全固体化が進められている.現在使用している有機溶媒を用いた液系リチウムイオン2次電池は製造プロセスを含めて最適化が進んでいるためにコストパフォーマンスに優れる.全固体化するにあたり液系に変わって使用するためにはさまざまなメリットが絶対的に必要となり,本稿では今までの電池作製とは全く異なる視点から開発した,厳重な露点管理が不要な大気ハンドリングできる全固体電池を提案したい.

2 0 0 0 OA 価値意識の構造と機能

- 著者

- 見田 宗介

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.38-52,113, 1962-08-30 (Released:2010-02-19)

- 参考文献数

- 72

- 著者

- 松島 のり子

- 出版者

- 幼児教育史学会

- 雑誌

- 幼児教育史研究 (ISSN:18815049)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.1-15, 2011-11-30 (Released:2018-03-27)

Kindergartens and day nurseries were organized as separate systems and unevenly distributed in Japan after WWII. Previous studies show that the reasons for their distinct regional characteristics included the shifting demographic structure, industrialization, local or family needs, spread of existing facilities and rate of full-time homemakers. However, there has been limited research examining the effect of the local situation. This paper studies the actual situation and background of the development of and local differences between kindergartens and day nurseries by focusing on Nanao city, Kaga city, and Tsubata-town in Ishikawa Prefecture, where day nurseries from 1950s to 1970s developed remarkably as compared to kindergartens. Owing to the availability of municipal finances, several day nurseries that gained subsidies from the national and prefectural governments were established, but it was not feasible to increase the number of kindergartens. Additionally, there were other major circumstances, changes in the social situation such as the increase of primary industry workers becoming migrants or day workers due to changes in the industrial structure, and the historical situation such as the development of day nurseries before WWII. Thus, while the development of day nurseries advanced, the establishment of kindergartens fell behind. After WWII, each city or town established only one new public kindergarten, which was originally attached to an elementary school and offered educational opportunities to five-year-old children. This development may have been in response to the national plan aiming to improve the percentage of infants who finished kindergarten. With regard to the cases in the rural area of Ishikawa Prefecture, it is apparent that the institutional difference between kindergartens and day nurseries was extremely ambiguous; therefore, day nurseries that have developed did not necessarily target only the infants "who lack in early childhood education and care."

2 0 0 0 OA コノハムシの飼育と繁殖

- 著者

- 野本 康太 奥山 清市

- 出版者

- 伊丹市昆虫館

- 雑誌

- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.7-12, 2014-03-31 (Released:2019-11-11)

2 0 0 0 OA 知的障害者とASDを併せ有する人が読みやすいと感じる書体の違い

- 著者

- 工藤 真生

- 出版者

- 一般社団法人 芸術工学会

- 雑誌

- 芸術工学会誌 (ISSN:13423061)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, pp.70-71, 2020-11-05 (Released:2022-11-03)

2 0 0 0 OA 日本人における自己申告による身体計測値の正確性:スコーピングレビュー

- 著者

- 青山 友子 苑 暁藝 松本 麻衣 岡田 恵美子 岡田 知佳 瀧本 秀美

- 出版者

- 日本公衆衛生学会

- 雑誌

- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)

- 巻号頁・発行日

- pp.23-020, (Released:2023-09-05)

- 参考文献数

- 31

目的 集団における肥満ややせをモニタリングするために,疫学調査ではしばしば自己申告による身体計測値が用いられる。自己申告された身長と体重からBMI (body mass index)を求めると,集団における肥満(BMI≧25 kg/m2)の割合を過小評価することが知られている一方,やせ(BMI<18.5 kg/m2)の割合がどのように評価されるのかはよく理解されていない。そこで本研究では,肥満とやせの問題が共存する日本人において,自己申告による身体計測値の正確さに関するスコーピングレビューを行うことを目的とした。方法 PubMedとCiNii Researchを用いて,2022年までに英語または日本語で出版された文献を検索し,日本国内で行われた身長・体重・BMIの自己申告値と実測値を比較した研究を採用した。各研究より,研究デザインおよびmean reported errors(平均申告誤差=申告値の平均-実測値の平均)を抽出して表に整理した。また,BMIカテゴリによる違いも考慮した。結果 全国的なコホート研究(n=4),地域住民(n=4),職場(n=3),教育機関(n=6)において実施された計17編の文献(英語11編)が本レビューに含まれた。対象者の年齢(10~91歳)およびサンプルサイズ(100人未満~3万人以上)には多様性がみられた。観測された平均申告誤差の程度は研究によって異なったものの,大半の研究で身長は過大申告,体重は過小申告,BMIは過小評価された。BMIカテゴリ別の平均申告誤差を報告した3つの研究では,身長の申告誤差の方向性はすべての体格区分で変わらないものの,体重およびBMIはやせの区分のみで過大申告(評価)された。成人を対象とした4つの研究は,自己申告身長・体重に基づいたBMIを用いると,肥満の14.2~37.6%,やせの11.1~32.3%が普通体重(18.5≦BMI<25 kg/m2)に誤分類され,普通体重の0.8~5.4%および1.2~4.1%が,それぞれやせおよび肥満に誤分類されることを示した。結論 自己申告による身長と体重に基づくBMIを用いると,日本人では集団における肥満とやせ両方の有病率を過小評価する可能性がある。自己申告による身体計測値を疫学調査に用いる際は,こうしたバイアスの存在を考慮する必要がある。

- 著者

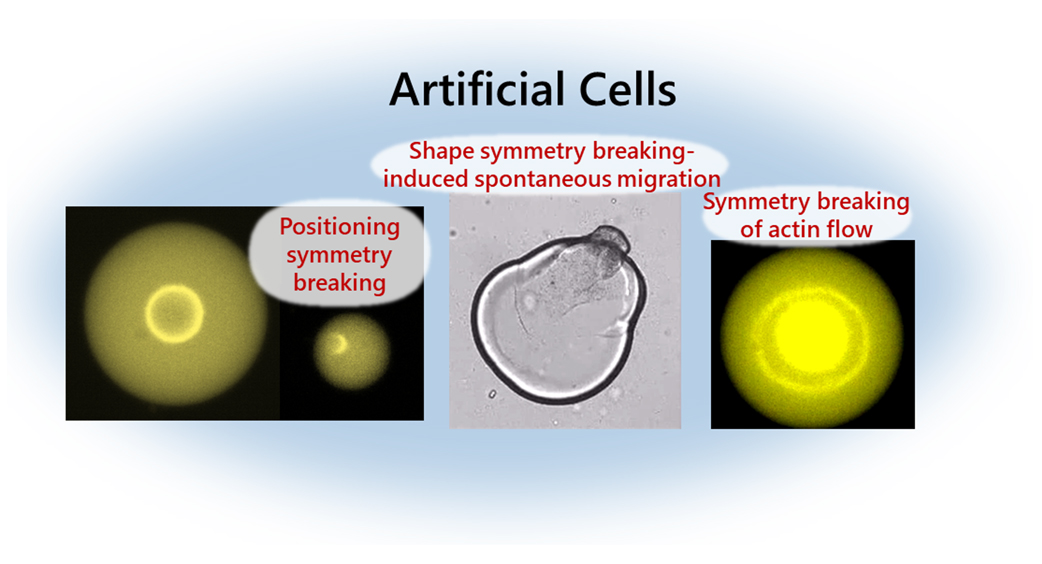

- Ryota Sakamoto Yusuke T. Maeda

- 出版者

- The Biophysical Society of Japan

- 雑誌

- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.e200032, 2023 (Released:2023-09-01)

- 参考文献数

- 52

Single-cell behaviors cover many biological functions, such as cell division during morphogenesis and tissue metastasis, and cell migration during cancer cell invasion and immune cell responses. Symmetry breaking of the positioning of organelles and the cell shape are often associated with these biological functions. One of the main players in symmetry breaking at the cellular scale is the actin cytoskeleton, comprising actin filaments and myosin motors that generate contractile forces. However, because the self-organization of the actomyosin network is regulated by the biochemical signaling in cells, how the mechanical contraction of the actin cytoskeleton induces diverse self-organized behaviors and drives the cell-scale symmetry breaking remains unclear. In recent times, to understand the physical underpinnings of the symmetry breaking exhibited in the actin cytoskeleton, artificial cell models encapsulating the cytoplasmic actomyosin networks covered with lipid monolayers have been developed. By decoupling the actomyosin mechanics from the complex biochemical signaling within living cells, this system allows one to study the self-organization of actomyosin networks confined in cell-sized spaces. We review the recent developments in the physics of confined actomyosin networks and provide future perspectives on the artificial cell-based approach. This review article is an extended version of the Japanese article, The Physical Principle of Cell Migration Under Confinement: Artificial Cell-based Bottom-up Approach, published in SEIBUTSU BUTSURI Vol. 63, p. 163–164 (2023).

- 著者

- 三浦 高史 森山 雅雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本写真測量学会

- 雑誌

- 写真測量とリモートセンシング (ISSN:02855844)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.239-249, 2019 (Released:2020-11-01)

- 参考文献数

- 10

We propose a method for obtaining validation data for the moderate-resolution-sensor-derived Fire Radiative Power (FRP) products from the high spatial resolution satellite data. This method uses two shortwave infrared channels (1.6 [μm] and 2.2 [μm]) to retrieve FRP validation data. Although fire-contaminated high spatial resolution pixels are mostly saturated because of intense fire radiation, our method exploits the saturated fire pixels for FRP validation data retrieval and as the result, an estimation width is obtained as FRP validation data. In this study, FRP validation data was constructed using the ASTER high resolution data and was evaluated by comparing the simultaneous observed MODIS FRP products. The correlation coefficients between our method derived FRP validation data and the MODIS FRP were approximately between 0.7 and 0.9. The corresponding rates between our method derived FRP validation data and the MODIS FRP were approximately between 0.7 and 0.8.

2 0 0 0 OA 牡鹿半島における捕鯨業の変遷と鯨類資源の活用

- 著者

- 山本 龍治

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.3, pp.141-144, 2021 (Released:2022-06-28)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA 公共圏への回路と新たな秩序問題 特集「「ポスト真実」と民主主義のゆくえ」が問いかけるもの

- 著者

- 長谷川 公一

- 出版者

- 東北社会学研究会

- 雑誌

- 社会学研究 (ISSN:05597099)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, pp.7-20, 2019-10-16 (Released:2021-10-24)

- 参考文献数

- 19

ポピュリズムや反エリート主義、既成のマスメディアへの反感、反グローバリズムなどと結びついて反知性主義が猛威を奮っている。「ポスト真実」の時代の民主主義の危機は、日米英などにとどまらない、現代の先進産業社会に共通する根深い構造的な問題である。リベラリズムと普遍主義的な志向の退潮とともに、民主主義の危機は一層深刻度を増している。グローバル化する経済のもとでの格差の拡大とSNSなどの発達が、価値パターンの分断と亀裂をいよいよ深刻化させている。各個人向けにパーソナル化されたフィルターバブルによって、インターネットは、対話のメディアから、「意見の異なる他者を排除するための装置」に変質している。「ポスト真実」は一過的な徒花ではない。その意味で、パーソンズによる「ホッブズ的秩序問題」の二一世紀的な意義が再評価されるべきである。 本稿は、特集の清水・上田・寺田・鈴木論文に対するコメントである。

- 著者

- 佐々木 剛 谷村 厚子

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.34-42, 2023-02-15 (Released:2023-02-15)

- 参考文献数

- 36

日本における入院精神障害者に対する早期作業療法の既存の研究結果を要約し,今後の研究や実践の示唆を得るためにスコーピングレビューを実施した.データベース検索とハンドサーチにて早期作業療法に関する事例研究,介入研究計14論文を抽出し分析した.早期作業療法では精神症状,作業遂行,認知機能の評価の利用が多く,認知心理機能,健康管理能力,日常生活活動,社会生活適応能力の改善を目的に介入が実施されていた.主な成果として精神症状や認知機能,機能的自立度および動機付けの改善が示された.一方で,集団プログラムの目的が不明確な報告が多いこと,作業に関する成果報告が乏しいことも明らかとなり,今後の課題と考えられた.

2 0 0 0 OA 微小重力および近赤外光照射下におけるティラピアの姿勢保持

- 著者

- 遠藤 雅人 小林 龍太郎 有賀 恭子 吉崎 悟朗 竹内 俊郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.887-892, 2002-11-15 (Released:2008-02-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 4 4

航空機を用いた微小重力環境下におけるティラピア稚魚(TL : 3-4 cm)の行動観察を行い,近赤外光(発光波長880±40 nm)照射時に正常遊泳する個体について,その姿勢保持機構の解明を試みた。近赤外光照射時に正常遊泳した個体は55個体中,6個体(10.9%)であった。これら正常遊泳個体の腹部側に近赤外光を照射した結果,全ての個体が反転し,背光反射を示した。また,微小重力暴露中の正常遊泳時間に対する背光反射行動を示した時間の割合は74.4±22.5%(n=6)であった。以上の結果から,一部のティラピアは近赤外光を感知し,微小重力下で姿勢保持をしていることが明らかとなった。

2 0 0 0 OA 戦後の地区発展からみた新宿歌舞伎町における復興計画の影響に関する研究

- 著者

- 李 東毓 榊原 渉 戸沼 幸市

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.524, pp.207-214, 1999-10-30 (Released:2017-02-03)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 4 3

Purposes of the study are to arrange the content of the post war reconstruction plan,specifying in KABUKI-CHO and, through the investigation and analysis on the course of the district development the present space composition in the region, to examine the influence which the post war reconstruction plan has given to'the district development, and finally to achieve a total review of it. Special stress are put as follows: 1. Aimed at construction of amusement quarter 2. Multi-examined plan 3. Mainly executed by private organizations 4. Gained total support from the administration of that time.

- 著者

- 西井 奨

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.2, pp.168, 2013-12-31 (Released:2017-05-22)

- 著者

- 大川 貴子 青本 さとみ 岩切 真砂子 岡本 典子 澤田 いずみ 高橋 葉子 福田 紀子 藤代 知美 柳澤 美紀 山岡 由実 2021・2022年度災害対策委員会

- 出版者

- 日本精神保健看護学会

- 雑誌

- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.88-94, 2023-11-30 (Released:2023-11-30)

- 参考文献数

- 11

2 0 0 0 OA 食の人類史からみたモンスーンアジアの風土を読む

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.93-98, 2019 (Released:2019-03-20)

- 参考文献数

- 2

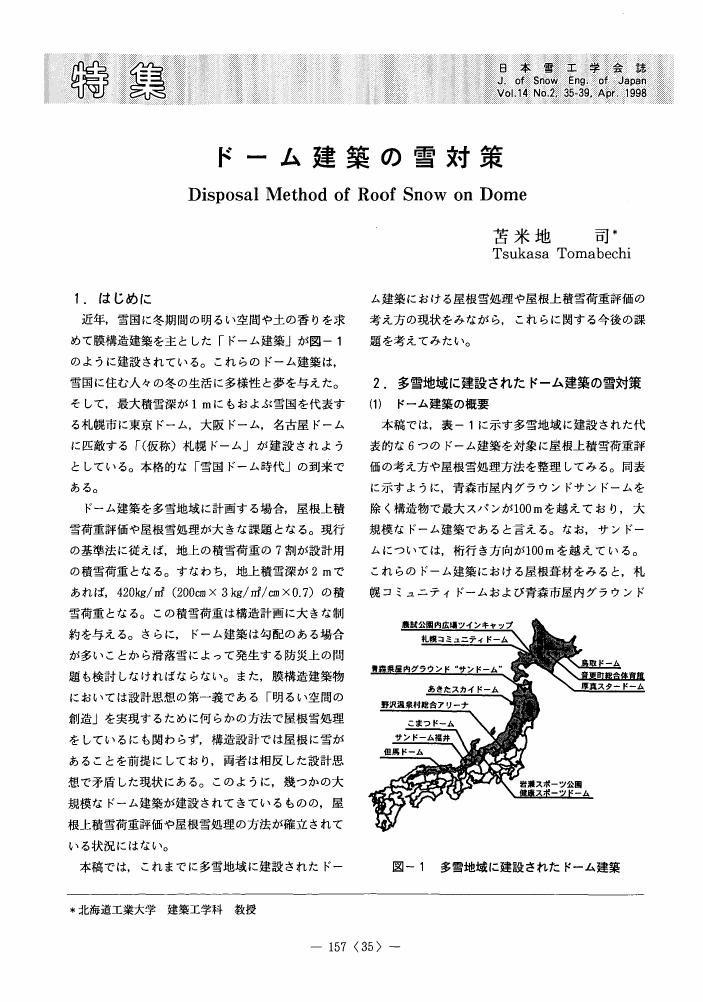

2 0 0 0 OA ドーム建築の雪対策

- 著者

- 苫米地 司

- 出版者

- Japan Society for Snow Engineering

- 雑誌

- 日本雪工学会誌 (ISSN:09133526)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.157-161, 1998-04-01 (Released:2009-05-29)

- 参考文献数

- 6

2 0 0 0 OA スケジューリングスタイルと日常における目標追求との関連 ──TSQ日本語版を作成して──

- 著者

- 長峯 聖人 湯 立 三和 秀平 海沼 亮 浅山 慧 外山 美樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.1, pp.65-75, 2022 (Released:2023-04-25)

- 参考文献数

- 27

Scheduling is essential for the pursuit of everyday goals. Individual differences in scheduling are known as scheduling styles. Two subtypes of scheduling styles, clock-time style (based on time) and event-time style (based on progress), have recently been focused on as being related to individual differences in self-control. This study developed the Japanese version of the Task Scheduling Questionnaire (TSQ) for assessing people’s trait-like scheduling styles. We conducted three studies to examine the relationship between scheduling styles and university students’ pursuit of academic goals. Studies 1 and 2 surveyed university and high school students. The results indicated that the Japanese version of the TSQ had good reliability and validity. Study 3, using the Japanese version of the TSQ, revealed that the event-time style was positively associated with academic engagement, learning behavior, and university students’ academic performance. In contrast, the clock-time style was not associated with academic indicators. We have discussed the limitations of this study and the relationship between clock-time style and everyday goal pursuit.