2 0 0 0 OA 各種糖質負荷後のラットの血糖値ならびにインスリン分泌に及ぼす難消化性デキストリンの影響

- 著者

- 若林 茂 植田 由香 松岡 瑛

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養・食糧学会

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.131-137, 1993 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 8 15

馬鈴薯デンプンより調製した低粘性水溶性食物繊維である難消化性デキストリン (PF-C) について, 各種糖質負荷後の血糖値およびインスリン分泌に及ぼす影響を検討した。1) PF-Cの血糖値上昇抑制効果はショ糖およびマルトースに対して, またインスリン分泌の抑制効果はショ糖, マルトースならびにマルトデキストリンに対して有意に認められた。しかし, グルコース, 異性化糖あるいはラクトース負荷後の血糖値およびインスリン分泌に対してPF-Cは有意な影響を及ぼさなかった。2) PF-Cはスクラーゼ活性を微弱ながら上昇させたが, マルターゼ活性に対しては有意な影響を及ぼさなかった。3) in situ小腸灌流実験において, PF-Cはグルコースの吸収にはほとんど影響を与えなかうたのに対し, ショ糖およびマルトースの消化により生じたグルコースの吸収はいずれも有意に抑制した。

2 0 0 0 OA 間欠的空気圧迫法が持続的心拍出量モニタリングに与える影響

- 著者

- 橋本 一哉 美馬 裕之 川上 大裕 植田 浩司 下薗 崇宏 山崎 和夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.512-518, 2015-11-01 (Released:2015-11-06)

- 参考文献数

- 4

【目的】肺動脈カテーテルを用いた持続的心拍出量(continuous cardiac output, CCO)モニタリングは心臓血管外科術後管理に有用である。また,深部静脈血栓予防に間欠的空気圧迫法(intermittent pneumatic compression, IPC)もよく用いられている。今回IPC中に持続的心係数(continuous cardiac index, CCI)が律動的な振動(以下,CCIオシレーション)を起こす症例を経験した。今回の研究の目的は①IPCによりCCIオシレーションが起こること,②IPC機器の機種によりCCIオシレーションの程度が異なることを証明することである。【方法】①一時的にIPCを停止した16症例において,CCIオシレーションをIPC作動時と非作動時で比較した。②IPC機器を変更した前後の36症例において,それぞれの機器を用いた群間でCCIオシレーションを比較した。【結果】①16症例すべてにおいてIPC作動中はCCIオシレーションは見られ,中断により消失した。②CCIオシレーションはIPCの機種変更により有意に変化した。【結論】CCIオシレーションはIPCにより引き起こされ,機種により程度が異なる可能性がある。

2 0 0 0 OA イタリアの劇場の組織と運営について

- 著者

- 田中 伊都名 本杉 省三

- 出版者

- 文化経済学会〈日本〉

- 雑誌

- 文化経済学会〈日本〉論文集 (ISSN:09194738)

- 巻号頁・発行日

- vol.1997, no.3, pp.73-78, 1997-03-25 (Released:2009-12-08)

- 参考文献数

- 4

2 0 0 0 OA 方言衰退の語彙論的過程 ──庄内浜荻の250年──

- 著者

- 井上 史雄 半沢 康

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.1-18, 2021-04-01 (Released:2021-10-01)

- 参考文献数

- 34

この稿では、方言語彙の構造と変化を扱い、その一般性・法則性を追究する。江戸時代の方言集『庄内浜荻』(1767)の採録語を全体として扱い、現代の残存率の変化、世代差を考察する。計量語彙論の手法により、使用頻度数、意味分野、地理的分布範囲などの変遷を手がかりに、相互の関係を見る。廃れた語は、意味分野として道具など昔の暮らしにかかわる語が多い。全国の方言分布を見ると、狭い地域でしか使われない語は衰退し、広い地域で使われる語、ことに東京の口語・俗語として使われる語は、生き残る。語彙変化の基盤には社会・文化の変化があり、外界が変わればことばも変わる。意味分野によって語の使用頻度数が変わる。これが全国分布の広さに影響し、残存率を支配する。コミュニケーション範囲の拡大により、狭い地域だけのことばは忘れられ、地域差が薄れる。『浜荻』成立以来の250年と、調査協力者の年齢差140年の語彙の変化が具体的に把握された。

2 0 0 0 OA <鬼>から<神>へ : 台湾漢人の王爺信仰について

- 著者

- 三尾 裕子

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.243-268, 1990-12-30 (Released:2018-03-27)

- 被引用文献数

- 2

本論は, 台湾において最も人気の高い<神々>のうちの一つである王爺の分析を通して, 台湾の漢民族の霊魂観の構造的特徴及びそれらと台湾の歴史的社会的背景との関係を検証する。本論で王爺を取り上げたのは, 王爺の分析が, 台湾の漢民族の世界観の特色を理解するのに役立つと考えられるからである。王爺は, 従来台湾人の民俗分類概念といわれてきた3種の霊的存在-<神>, <鬼>, <祖先>-では捉えきれない。その問題点は, 従来の見方があまりに静態的であったために, 霊的存在の変化の可能性やその過程を説明しきれない点にあったといえる。本論では, このような視点の下に, まず従来の王爺研究をふり返る。そして, これらの文献資料及び筆者の調査した王爺信仰及び「迎王」儀礼を通して, 王爺にみられる霊魂の内的構造を分析する。更に, 「王爺」の<鬼>から<神>への変化が, 台湾の歴史的環境のなかで生み出されてきたことを明らかにする。

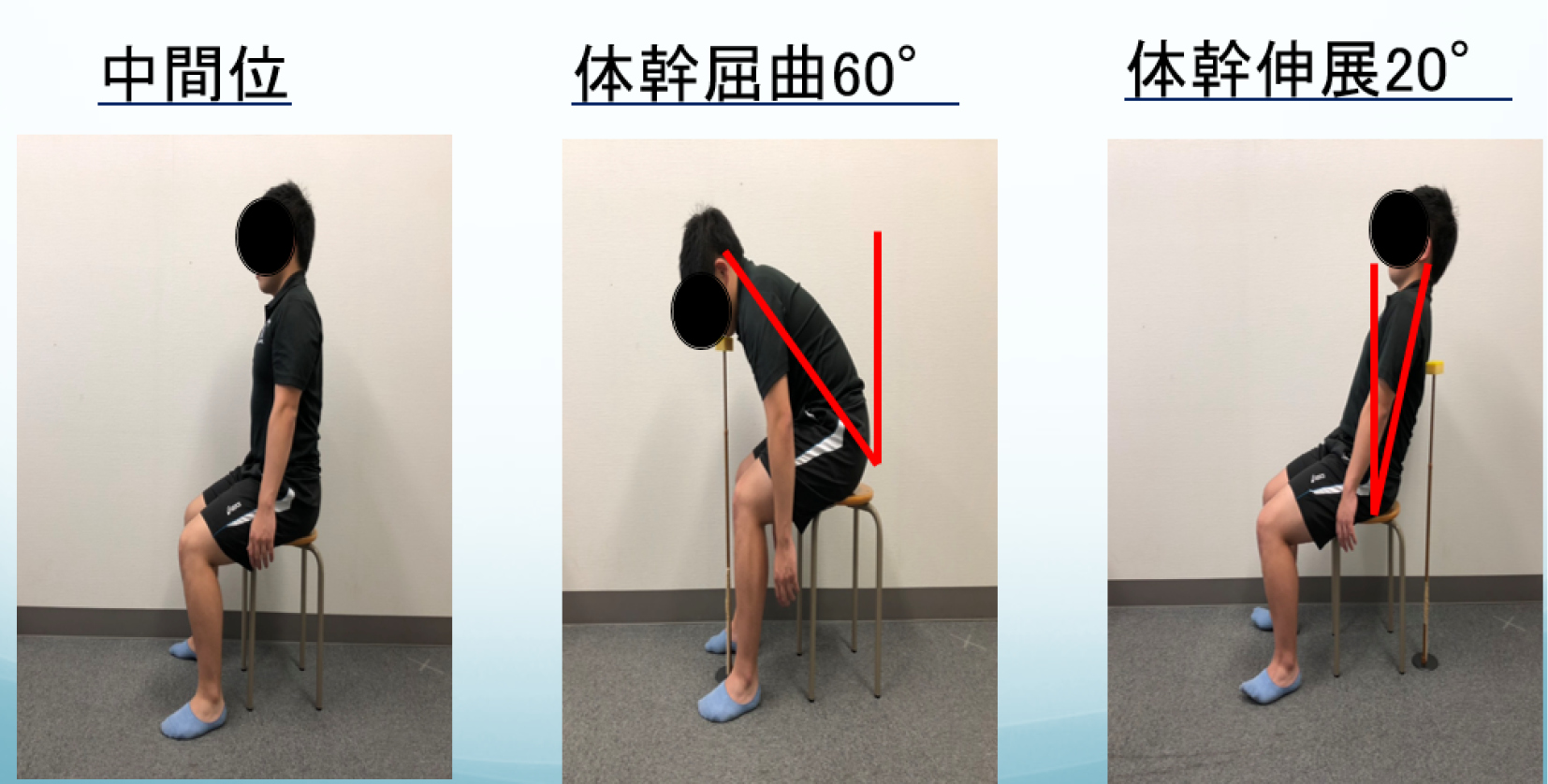

2 0 0 0 OA 異なる座位姿勢における腰部多裂筋の血液循環動態の経時的変化について

- 著者

- 神田 賢 北村 拓也 佐藤 成登志 鈴木 祐介 渡辺 慶 久保 正義

- 出版者

- 一般社団法人 日本脊椎脊髄病学会

- 雑誌

- Journal of Spine Research (ISSN:18847137)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.6, pp.902-907, 2020-06-20 (Released:2020-06-20)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

座位での異なる姿勢における腰部多裂筋の血液循環動態の経時的変化の検証を目的とした.過去1年以内に腰痛症状のない健常男女12名(平均年齢20.9±0.4)に,近赤外線組織血液酸素モニター装置(NIRS)を用い,腰部多裂筋の血液循環動態を,座位体幹中間位,屈曲位,伸展位で測定した.結果,腰部多裂筋のoxy-Hbおよびtotal-Hbが,屈曲では動作直後から屈曲位保持までに減少し,伸展では,姿勢保持後から10秒後まで増加することが示唆された.

- 著者

- 岩 祐生輝 宮本 俊朗 中川 彰人 安村 良男 玉木 彰

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.15-24, 2022 (Released:2022-02-20)

- 参考文献数

- 52

【目的】高齢急性心不全症例への神経筋電気刺激療法(以下,NMES)の安全性,有効性の検証。【方法】75 歳以上の高齢急性心不全入院症例を心臓リハビリテーションのみのcontrol 群とNMES を追加するNMES 群に無作為割り付けし,介入0 日目,2 週目に安全性,骨格筋指標,身体機能指標を評価した。【結果】control群8例(平均83歳)とNMES 群10 例(87 歳)が登録された。介入期間で両群ともに有害事象は認めなかった。また,NMES 群は,control 群に比べて2 週目の大腿四頭筋筋厚(control vs NMES; 9.6 ± 2.7 vs 13.8 ± 2.8 mm, p = 0.012),膝関節伸展筋力(0.2 ± 0.1 vs 0.38 ± 0.1 Kgf/kg, p = 0.016)に高値を認めたが,身体機能指標に有意差はなかった。【結論】高齢心不全患者の急性期において,NMES は骨格筋量および筋力低下を有害事象なく抑制する可能性がある。

2 0 0 0 OA 学校と専門家を結ぶ実践共同体のエスノグラフィー

- 著者

- 山内 祐平

- 出版者

- 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学雑誌 (ISSN:03855236)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.299-308, 2003-03-20 (Released:2017-10-20)

- 参考文献数

- 11

本論文では,電子ネットワークで結ばれた専門家と学校の実践共同体に学習者がどのように参画するかについて,グラウンデッドセオリー・アプローチを参考にした質的な研究方法を用いて明らかにする研究を行った.その結果,学習者は電子ネットワークヘの親和性や科学観・学習観の相違,重なり領域の実践の特殊性などの要因によって,実践共同体へ多様な参加軌道を描くことが明らかになり,学習目標と実践共同体との対応・重なり領域の実践への援助・学習者の状況の把握という学習環境デザインヘの示唆が導出された.

- 著者

- 川端 悠士 竹原 有紀 三浦 千花子 小川 浩司

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.3, pp.152-161, 2019 (Released:2019-06-20)

- 参考文献数

- 50

【目的】大腿骨転子部骨折例における骨折型,小転子骨片転位の有無が術後4 週の短期的な運動機能に与える影響を明らかにすること。【方法】対象は転子部骨折例95 例とした。運動機能として術後4 週の安静時痛・荷重時痛,関節可動域(患側股屈曲・伸展・外転,患側膝屈曲),筋力(健患側股外転,健患側膝伸展),歩行能力を評価した。従属変数を運動機能,独立変数を骨折型・小転子骨片転位の有無,共変量を年齢・受傷前の自立度・認知症の程度等として共分散分析を行い,骨折型・小転子骨片転位の有無が術後の運動機能に与える影響を検討した。【結果】骨折型と有意な関連を認めた運動機能は荷重時痛,患側股屈曲・膝屈曲可動域,患側股外転筋力,健患側膝伸展筋力,歩行能力であった。また小転子骨片転位と有意な関連を認めた運動機能は歩行能力であった。【結論】不安定型骨折例および小転子骨片転位例は,術後4 週の短期的な運動機能が不良であることが明らかとなった。

2 0 0 0 OA 日本と中国、 韓国のモグサ製造法の違いについて

- 著者

- 形井 秀一 松本 毅

- 出版者

- 公益社団法人 全日本鍼灸学会

- 雑誌

- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.327-339, 2017 (Released:2018-07-11)

- 参考文献数

- 25

- 著者

- 寺田 英子

- 出版者

- 日本交通学会

- 雑誌

- 交通学研究 (ISSN:03873137)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.109-118, 2007 (Released:2019-05-27)

- 参考文献数

- 11

本研究では、高齢者と障害者を対象とした乗合バスサービスの福祉割引制度について、中国地方の6つの公営バス等で行なったインタビュー調査をもとに、一般会計から特別会計への資金の繰り入れ、および福祉政策としてのバスサービスの位置付けについて考察する。運賃割引によるミニマムの交通サービス供給という点から、自治体内の福祉関係部署と交通局の役割分担に関する情報を整理し、地方都市における高齢者と障害者に対する運賃助成額、および公営バスの経営メリットとされてきた一般行政部門との連携した政策が実施できていないことを明らかにした。

2 0 0 0 OA 描写なき文学としての詩 : ヴァレリーにおける読者の身体の主題化

- 著者

- 伊藤 亜紗

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美学 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.1-12, 2011-06-30 (Released:2017-05-22)

The aim of this paper is to investigate Paul Valery's criticism of description in literature and to clarify his ideal of poetry. Description is a technique to represent an object visually. Though an author chooses arbitrarily what he/she describes, he/she expects his/her reader to abstain the self and to obey him/her. Valery criticized this passiveness of reader and dominance of author. For Valery both reader and author have productive roles and they are completely separated two systems just like a producer and a consumer in a market economy. Through an act of reading, a reader finds abilities of his/her body which were unknown to himself/herself. This focusing on a reader's body is an ideal effect of poetry for Valery. While description involves a false reality, a pure poetry explores a reality of body. A work is not a messenger of feelings or thoughts of an author but a machine to make a reader's body act. A comparison with Breton's solution will make points of Valery's discussion more clear.

2 0 0 0 OA 明治10年代以降の墓地法制と都市―札幌にみる墓制の近代―

- 著者

- 問芝 志保

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, pp.1-15, 2016-06-11 (Released:2018-07-20)

- 参考文献数

- 36

本稿は近代化や都市化という大きな文脈のなかで墓制の変容を捉える試みである。明治初年における神葬祭奨励策は早々に終息し、明治10年代以降、政府の主眼は都市における近代的な墓地整備へと切り替わった。この近代墓制は都市社会の現場でいかに具体化したのか。本研究は近代化の先進地域といえる明治期札幌を事例に、行政資料や新聞記事等に基づき墓制の成立と展開を明らかにする。開拓初期札幌は住民の流動性が高く、墓地は荒れ多くの無縁墓が生み出されていた。政府はこれを問題視し、定住促進のため共葬墓地を建設した。明治中期になり移住民の生活が向上すると、中流以上の人々が衛生的で西洋的な墓地を積極的に受容し、無縁墓の撤去など墓地管理への意識を高め、自らの成功を顕示するために高さ数mにもなる巨大な墓を建てた。こうして、近代化をあるべき姿として受け取った人々が、先祖祭祀の中核としての近代墓制の定着・普及に寄与したと考えられる。

2 0 0 0 OA マインドフルネス・プログラムの抑うつ低減効果に関する研究(2)

- 著者

- 島津 直実 近藤 育代 越川 房子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第76回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2EVA28, 2012-09-11 (Released:2020-12-29)

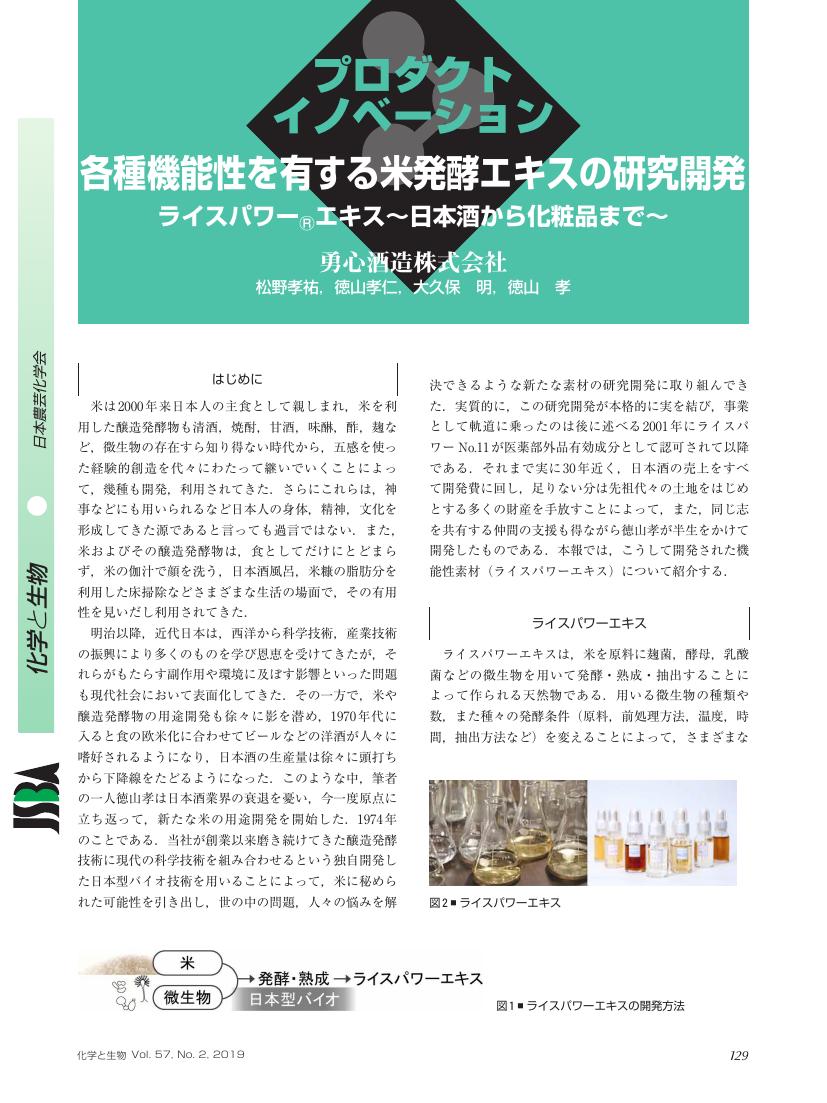

2 0 0 0 OA 各種機能性を有する米発酵エキスの研究開発 ライスパワーⓇエキス~日本酒から化粧品まで~

- 著者

- 松野 孝祐 徳山 孝仁 大久保 明 徳山 孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.129-133, 2019-01-20 (Released:2020-01-20)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 腰椎椎間関節由来の腰痛の病態と治療

- 著者

- 田口 敏彦

- 出版者

- 日本腰痛学会

- 雑誌

- 日本腰痛学会雑誌 (ISSN:13459074)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.31-39, 2007 (Released:2008-01-22)

- 参考文献数

- 32

神経脱落症状がなく,局所症状のみを呈する腰痛のなかでは,椎間関節に起因する腰痛はかなりの頻度で存在する.腰椎椎間関節の解剖や生体力学的な特徴により,腰痛の原因になる病態はさまざまである.しかし,腰椎椎間関節性疼痛の臨床像はおおむね共通するものではあるが,決定的な特徴的所見に欠けることも事実である.最終的には椎間関節ブロックや,腰神経後枝内側枝ブロックにより診断される.治療はブロックによる保存的治療が主体になるが,症例によっては電気焼灼術が著効する場合もある.

2 0 0 0 OA 食認知・食行動に着目したセルフマネジメント

- 著者

- 田山 淳

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.119-126, 2020 (Released:2021-05-09)

2 0 0 0 OA 秋吉台を中心とした西日本と近隣の大陸の第四紀哺乳動物相の関連

- 著者

- 河村 善也

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.101-109, 2009 (Released:2009-07-16)

- 参考文献数

- 70

2 0 0 0 OA 実務実習における薬学部授業内容の活用状況に関する薬学部生を対象としたアンケート調査と解析

- 著者

- 大久保 正人 高橋 由佳 山下 純 高橋 秀依 宮田 興子 鈴木 貴明 石井 伊都子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.137, no.6, pp.745-755, 2017-06-01 (Released:2017-06-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 15 3

Pharmacy education comprises basic pharmacy (organic chemistry, biochemistry, and physical chemistry) and applied pharmacy (clinical pharmacy, pharm aceutics, and chemical hygiene). Students are expected to apply these subjects studied in pharmacy school during their practical pharmacy training. However, knowledge gained in university does not appear to be fully utilized in practice. We hypothesized that this is due to a lack of connection between pre-practical training education and actual practical training. Thus, we conducted a questionnaire study among pharmacy students to verify this hypothesis. We sent a questionnaire to 601 students in their sixth year of the pharmacy course at Chiba University, Teikyo University, or Kobe Pharmaceutical University who had undergone long-term practical training. The questionnaire asked about the utility of each subject of study and the reason for the judgement regarding the utility. Four hundred and forty-two students replied (response rate, 73.5%). A small proportion of students found the basic pharmacy subjects useful: physical chemistry, 5%; organic chemistry, 10%; and biochemistry, 24%. In contrast, more than half of the students found the clinical pharmacy subjects useful: pharmacology, 85%; pharmaceutics, 55%; pathophysiology, 75%; pharmacotherapeutics, 84%; and pharmaceutical regulations, 58%. Analysis of the comments left in the free-description section on the questionnaire revealed that most students did not have any opportunity to use their knowledge of the basic subjects during practical training, and furthermore, did not learn the processes involving the use of such subjects to solve clinical problems. Universities and pharmacists need to collaborate so that students can learn such processes.

2 0 0 0 OA 高校野球における先攻と後攻の勝率差の検討 20 年間の夏の甲子園のデータ分析

- 著者

- 末木 新

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.595-604, 2018-12-10 (Released:2018-12-20)

- 参考文献数

- 19

In high school baseball games, choosing when to bat influences the likelihood of winning, teams batting second having a significantly higher winning percentage. Three hypotheses can be considered for explaining this trend: the weaker school chooses to bat first (Hypothesis 1), an additional strategy change can favor the team that bats second (Hypothesis 2), and a tied score in a later innings favors the team that bats second (Hypothesis 3). However, to our knowledge, no study has directly tested these hypotheses. Therefore, we analyzed data for all 972 games of the Japan national high school baseball championship tournaments between 1996 and 2015, and the following 5 results were obtained. There was a trend in past Koshien tournaments for weaker schools to bat first when playing against stronger schools (52.8 percent, P = 0.091). The winning percentage for the former was 35.5%, which was significantly lower (P <0.001) than the chance level (50%). In addition, the winning percentage for batting first in games between schools with similar levels of past performance was 44.7%, which was significantly lower (P = 0.025) than the chance level (50%). In games between schools with similar levels of past performance, the winning percentage varied for teams batting first when the bottom half of each inning ended in a tie. In games in which teams were tied at the end of the 6th and 7th innings, the winning percentage of the team batting first was significantly lower (36.0%, P = 0.033; 34.0%, P = 0.016). In other words, Hypothesis 3 was supported, Hypothesis 1 was partially supported, but Hypothesis 2 was not supported. These findings indicate that the higher winning percentage for batting second is attributable to the fact that the weaker school regards itself as inferior to its opponent and therefore chooses to bat first (i.e., the weaker school chooses to bat first) and that the psychological pressure faced when batting first versus batting second differs when there is a tie in the later innings (i.e., a tied score in later innings favors the team that bats second).