95 0 0 0 OA 自衛官における音響外傷例の蝸電図所見

- 著者

- 奥野 秀次 小松崎 篤

- 出版者

- Japan Audiological Society

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.54-60, 1995-02-28 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 16

自衛官の受ける音響外傷はその原因となる音源やその被曝の繰り返し具合い, また, 受傷する際の身体的条件も多岐にわたり複雑である。今回は自衛官における音響による内耳外傷の病態のひとつとして内リンパ水腫の様な病態がありうるかどうかを推察することを目的に, 音響外傷後の耳症状を主訴に受診した自衛官を対象として蝸電図法を用いて検討した。その結果一部の例で, 単に有毛細胞の傷害のみでなく蝸電図上-SPの増大が示されるような病態を有する例が存在することが分かった。しかし-SPの増大を示す例は30%以上あったが, 反復性聴平衡障害を示した例はわずか一例であり, 音響との因果関係を述べるのには更に症例を増やすと共に, 各症例についてより詳細に調査をすることが必要と考えられた。

95 0 0 0 OA ニワトリ・ボツリヌス症発病への食糞の関与

- 著者

- 玄 順浩 阪口 玄二

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医学会

- 雑誌

- 日本獸醫學雜誌(The Japanese Journal of Veterinary Science) (ISSN:00215295)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.582-586, 1989-06-15 (Released:2008-02-13)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 10 20

C型ボツリヌス菌芽胞(1羽当たり1×107個)を経口投与すると,食糞を可能にしたニワトリは発症,死亡したが,食糞を不可能にしたニワトリは発症しなかった.食糞可能群,不可能群とも,芽胞投与後数日間,盲腸糞にC1毒素の排泄がみられた.また,食糞可能群の発症鶏,無発症鶏とも,血中毒素が検出されたが,食糞不可能群からは検出されなかった.以上の結果から,ニワトリに経口投与されたC型ボツリヌス菌芽胞は,消化管(盲腸)内で発芽,増殖すると共に毒素を産生し,盲腸糞に一旦排泄されたのち,菌体と共に再摂取され,毒素(C1L毒素)は腺胃内で菌体と結合して安定化され,上部小腸から吸収され,ニワトリを発症させたと考えられる.このように,食糞は,ニワトリ・ボツリヌス症発病に重要な役割を果たすと考えられる.

- 著者

- 小野 雅章

- 出版者

- 日本大学教育学会

- 雑誌

- 教育學雑誌 (ISSN:02884038)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.15-31, 2011-03-25 (Released:2017-01-04)

94 0 0 0 OA AED:心臓電気活動の計測と電気ショックによる制御技術

- 著者

- 田村 悠悟 秋山 直人

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.8, pp.582-587, 2018-08-10 (Released:2018-08-24)

- 参考文献数

- 9

94 0 0 0 OA 異種との性行為はどのように批判されるか?

- 著者

- 濱野 千尋

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第51回研究大会 (ISSN:21897964)

- 巻号頁・発行日

- pp.C10, 2017 (Released:2017-05-26)

本発表の目的は、ドイツにおける動物性愛者の任意団体「ZETA(Zoophiles Engagement fur Toleranz und Aufklarung/ Zoophiles Commitment for Tolerance and Awareness/ 寛容と啓発を促す動物性愛者委員会)」に属するメンバー8名へのインタビュー・データをもとに、人間と動物の関係、特に獣姦(Bestiality)および動物性愛(Zoophilia, Zoosexuality)を考察することである。

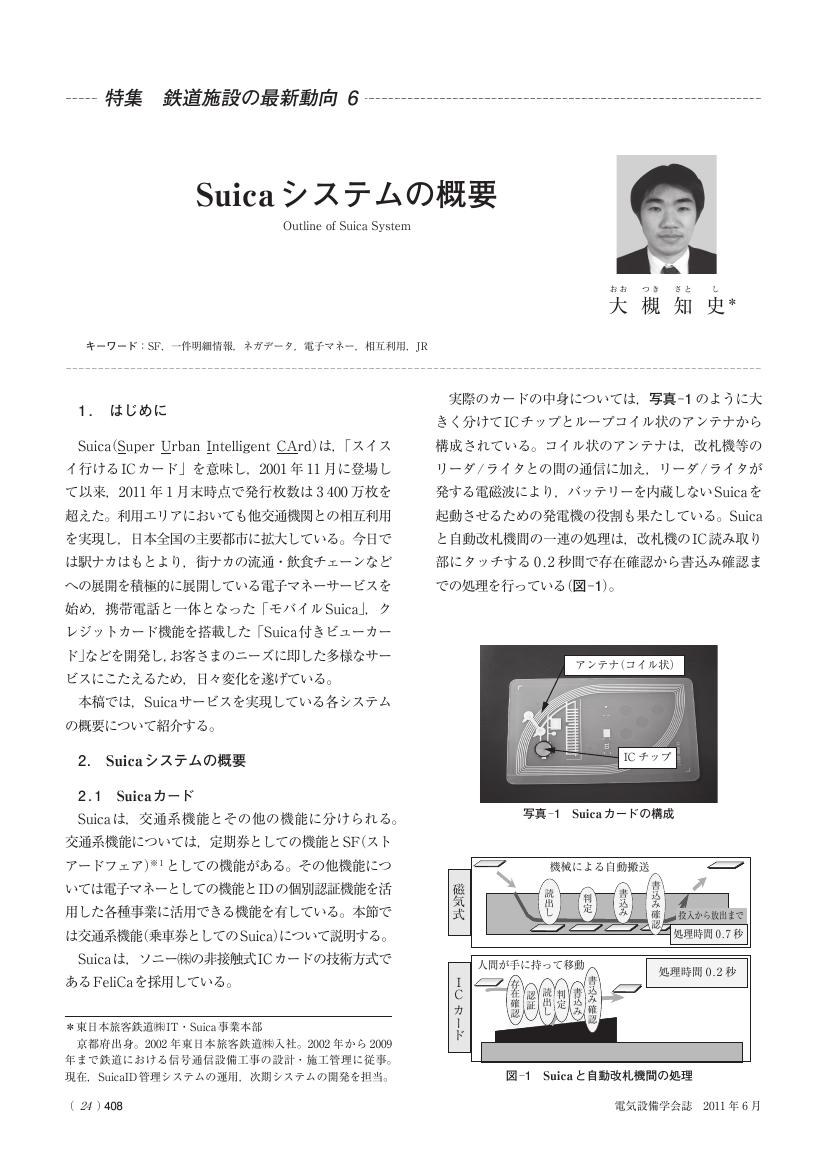

94 0 0 0 OA Suicaシステムの概要

- 著者

- 大槻 知史

- 出版者

- 一般社団法人 電気設備学会

- 雑誌

- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.6, pp.408-411, 2011-06-10 (Released:2014-09-01)

94 0 0 0 OA 二酸化塩素放出薬のインフルエンザ様疾患に対する予防効果

- 著者

- 三村 敬司 藤岡 高弘 三丸 敦洋

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境感染学会

- 雑誌

- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.277-280, 2010 (Released:2010-12-05)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 8 7

陸上自衛隊員を対象に二酸化塩素放出薬のインフルエンザ様疾患に対する予防効果を検討した.低濃度の二酸化塩素放出薬介入群と非介入群を設定し,介入した期間のインフルエンザ様症状の有無やワクチン接種の有無などについて検討した.その結果,二酸化塩素放出薬の介入でインフルエンザ様疾患の患者数の有意な減少を認め,二酸化塩素放出薬がインフルエンザ様疾患の発生を減じる可能性が示唆された.

94 0 0 0 OA 友人の気持ちに敏感な人は幸せになれない? 共感性と主観的幸福感との反比例関係

- 著者

- 松永 昌宏 大平 英樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2EV-103, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)

94 0 0 0 OA TERMINAL ANALOG型音声合成装置

- 著者

- 中田 和男 鈴木 誠史

- 出版者

- 国立研究開発法人 情報通信研究機構

- 雑誌

- 情報通信研究機構研究報告 (ISSN:2187767X)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.20, pp.149-156, 1959 (Released:2019-08-08)

- 著者

- MARK J. HUDSON MAMI AOYAMA TAKAMUNE KAWASHIMA TAKAYUKI GUNJI

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- Anthropological Science (ISSN:09187960)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.1, pp.87-92, 2008 (Released:2008-04-26)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 2

It is proposed that the so-called ‘protruding buttock’ figurines from Middle Jomon central Japan may be representations of steatopygia. The distribution of these figurines is associated with archaeological evidence for high population densities and possible intensive use of wild yams (Dioscorea japonica). Given the low fat content of these yams, it is suggested that nutritional stress in the diet of Middle Jomon hunter-gatherers of the Chubu highlands may be consistent with the fat accumulation on the buttocks apparently represented in the ‘protruding buttock’ figurines.

94 0 0 0 OA Coffee Consumption and All-Cause and Cardiovascular Mortality ― Three-Prefecture Cohort in Japan ―

- 著者

- Junya Sado Tetsuhisa Kitamura Yuri Kitamura Rong Liu Emiko Ando Tomotaka Sobue Yumi Sugawara Keitaro Matsuo Tomio Nakayama Ichiro Tsuji Hidemi Ito Takaichiro Suzuki Kota Katanoda Suketami Tominaga

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-18-0618, (Released:2019-03-08)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 10

Background: Coffee, which contains various bioactive compounds, is one of the most popular beverages. Further accumulation of evidence is needed, however, to confirm whether coffee consumption would be effective in preventing cardiovascular disease in the general Japanese population. Methods and Results: We evaluated the association between coffee consumption frequency (never, sometimes, 1–2 cups/day, 3–4 cups/day and ≥5 cups/day) and mortality from all causes, heart disease, and cerebrovascular disease, in 39,685 men and 43,124 women aged 40–79 years at baseline, in a 3-prefecture cohort study. The coffee consumption frequency was assessed on questionnaire. Cox proportional hazards regression modeling was used to assess the association between coffee consumption frequency and all-cause and cardiovascular disease mortality with adjustment for potential confounders. During 411,341 and 472,433 person-years in men and women, respectively, a total of 7,955 men and 5,725 women died. Coffee consumption frequency was inversely associated with all-cause mortality in both genders (P for trend<0.001). In addition, the risks of mortality from cerebrovascular disease in men (P for trend<0.001), and heart disease in women (P for trend=0.031) were inversely associated with coffee consumption. Conclusions: In this Japanese population, coffee drinking has a preventive effect on all-cause and on cardiovascular mortality in men and/or women.

93 0 0 0 OA トムとベリー : 量子力学および古典力学の微分幾何学的側面とゲージ理論について

- 著者

- 谷村 省吾

- 出版者

- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部

- 雑誌

- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.1, pp.1-89, 1992-04-20 (Released:2017-10-02)

量子力学系の断熱変化に伴う位相因子-Berryの位相というものがある.それは断熱変化ののちに量子系が元の状態に戻っても,元に戻らない余分な位相因子である.これに似た現象が古典力学にもある.自力で変形可能な,宙に浮いた物体-例えば猫,名前はTomとい-は,変形して元の形に戻っても,その向きは元通りにならない,つまり宙返りすることがある.これらの現象はともに接続の微分幾何の言葉で捉えられることを解説する.また,接続の微分幾何はゲージ理論の一側面を担っているが,この幾何学の観点から見るとき,量子系・古典系・ゲージ理論に多くの類似点・対応物があることがわかる.これらの点について一般的に考察する.最後に具体例を構成する.とくにその例の中で,複素射影空間P^2(C)上の新しい型のインスタントン的な接続を示す.

93 0 0 0 OA 観光の経済効果の地域格差―観光政策による格差再生産とCOVID-19―

- 著者

- 福井 一喜

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- E-journal GEO (ISSN:18808107)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.397-418, 2020 (Released:2020-12-25)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 3

近年,日本の観光政策は観光振興による雇用拡大や経済成長を目指してきた.しかし各県の2012年から2016年の観光経済振興を分析すると,観光客数や消費額はほぼ全国で増加したが,観光産業の雇用拡大や付加価値額の増加は大都市圏とりわけ首都圏に集中し,地方圏では観光の基幹産業化や既存の地域経済格差を覆すような経済振興が生じた県はほぼ見られない.それは観光のサービスとしての宿命である貯蔵の不可能性と機械化による生産性向上力の小ささが地方圏に条件不利性として作用し,他方で大都市圏では立地優位性によって観光産業集積が累積的に増大し,知識集約的な都市的サービス業との連携による経営の合理化の機会も拡充されるからである.観光振興を促進する観光政策はすべての地域で有効とは限らず,大都市圏と地方圏との地域格差を再生産する構造を持つ.COVID-19を契機に,日本の観光政策は経済振興への偏重から転換し,観光の「豊かさ」の意味を再考すべきである.

- 著者

- 牛渡 亮

- 出版者

- 東北社会学会

- 雑誌

- 社会学年報 (ISSN:02873133)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.73-83, 2013-07-19 (Released:2014-08-31)

- 参考文献数

- 19

本稿の課題は,スチュアート・ホールによって1970年代に展開されたモラル・パニック論の内容を詳らかにするとともに,このモラル・パニック論と1980年代以降に展開される彼の新自由主義論との結びつきを明らかにすることにある.ホールによれば,モラル・パニックとは,戦後合意に基づく福祉国家の危機が進展するなかで人々が感じていた社会不安や恐怖感の原因を,社会体制の危機そのものではなくある逸脱的集団に転嫁し,当該集団を取り締まることで一時的な安定を得ようとする現象である.本稿では,このモラル・パニックを通じて高まった警察力の強化に対する能動的同意を背景に,それまでの合意に基づく社会からより強制に基づく社会への転換が起こり,そのことがサッチャリズム台頭の基礎となったことを示した.したがって,本稿での作業は,ホールが「新自由主義革命」と呼ぶ長期的プロジェクトの端緒を理解するための試みであると同時に,オルタナティヴの不在により今日ますます勢いを増す新自由主義を理解するための試みでもある.

- 著者

- 諸井 陽子 小林 元 菅原 亜紀子 石川 和信

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.401-404, 2020-08-25 (Released:2021-03-15)

- 参考文献数

- 9

背景 : ソーシャルメディアの汎用化に伴い, 倫理・プロフェショナリズムに関わる問題が出現している. 目的 : 医療系学生や医療専門職に対するソーシャルメディア利用の教育や研修に用いるチェクリストを開発する. 方法 : わが国の事例を分析・区分化し, 事例に基づいたチェックリストを作成する. 結果 : モラルハザード事例は3区分に分けられ, 10項目からなるソーシャルメディア利用のチェックリストを作成した. 考察 : ソーシャルメディアが日常生活に深く関わってきている現在, そこで展開・交換される内容について, 医療系学生・医療専門職の誰もがモラルハザードに陥る可能性がある. 事例を踏まえた教育ツールを開発した.

93 0 0 0 OA カップの形状がコーヒーの味わいに与える影響

93 0 0 0 人間による防護の多重化の有効性

- 著者

- 島倉 大輔 田中 健次

- 出版者

- 一般社団法人 日本品質管理学会

- 雑誌

- 品質 (ISSN:03868230)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.104-112, 2003-07-15 (Released:2018-06-15)

- 参考文献数

- 7

医療業界では,組織事故と考えられる医療事故が多く発生している。組織事故を防止するために,医療現場では医師や看護士など人間による防護の多重化が行われている。しかし,事故原因を取り除くために実施された防護が,新たな事故を誘発したり,防護作業を行う作業者が多重化に安心して抜きを行う恐れがあり,多重化はかえって事故を招く危険性がある。本研究では,医療現場など人間による防護の多重化の有効性に着目する。人間による防護の多重化は,複数の人間が同質の防護作業を行う同種防護の多重化と,複数の人間が異なる作業を行う異種防護の多重化に分類される。本研究では,同種防護と異種防護の多重化に相当する模擬実験により,人間による防護の多重化の有効性の検証を試みた。結果として、同種防護を多重化する場合,防護の二層への絞込みがもっとも事故防止に有効であること,通常事故防止に有効であると考えられている三層以上の多重化は逆効果であり,むしろミスの発生率が下がる可能性があることが明らかとなった。一方,異種防護を多重化する場合は,防護を多重化するほど,事故防止に有効であることも明らかになった。

93 0 0 0 OA ロマン・キム「ソ連の忍者」

- 著者

- アレクサンドル クラーノフ フョードル クバーソフ

- 出版者

- 国際忍者学会

- 雑誌

- 忍者研究 (ISSN:24338990)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.2, pp.14-23, 2019 (Released:2020-09-01)

- 参考文献数

- 1

本稿ではソ連の忍者とも呼べる作家ロマン・キム(1899 ~ 1967)の伝記について新知見を含めて紹介する。ロマン・キムはソ連で初めて忍者・忍術を紹介した人物である。1927 年にボリス・ピリニャークの本への長い解説文である「蛇足」によってロシア語で初めての忍術の紹介を行った。キムは1960 年に入り忍術関係の小説を出版を計画し、1964 年の『幻の学校』に結実した。そのなかでは大衆的な読み物でなく歴史文献に基づいた忍術の知識が広く含まれている。キムは1922 年より秘密警察に協力し、日本に対する密偵として活動を始めた。対日本防諜で活躍したキムだが1937 年に日本の逆スパイの容疑で逮捕され、禁錮20 年を宣告されるが、戦後に免罪された。戦後は文筆業によって大人気作家になった。最近では1950年代から死ぬまでKGB と関係があることがわかったが、まだ経歴に謎と矛盾は多い。

93 0 0 0 OA 近年の日本における個性的な名前の特徴とその類型

- 著者

- 荻原 祐二

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.177-183, 2015 (Released:2015-12-27)

- 被引用文献数

- 3 18

This paper examined the characteristics and patterns of uncommon names in present-day Japan. Uncommon names have increasingly attracted a remarkable amount of attention, both in the academic field and in society at large. In order to capture the underlying nature of the phenomenon of giving uncommon names to babies, it is important as a first step to describe the characteristics of uncommon names and to systematically categorize them within a structured framework. However, past research mostly focused on names that were too unique and unclear about how they were to be read (kirakira names), which reflected partial and potentially misleadingly extreme aspects of the phenomenon. Moreover, previous research has used unique names that were possibly invented and hypothetical, which is not productive to understanding the actual phenomenon of giving uncommon names and might produce/reproduce "anecdotal names" or "urban legend names." Therefore, in this article, names that were uncommon (not too unique) and real (not hypothetical) were examined. It is suggested that there are two ways of giving uncommon names: (1) giving an uncommon reading/pronunciation to Chinese characters and (2) giving uncommon Chinese characters. There are three typical ways of providing uncommon readings: (1-1) abbreviating the common reading of Chinese characters, (1-2) reading Chinese characters with the pronunciation of a foreign word that corresponds to its semantic meaning and (1-3) giving readings based on the semantic meaning of Chinese characters. In contrast, there are two typical ways of giving uncommon Chinese characters: (2-1) giving Chinese characters that are not encountered frequently in daily life and (2-2) including silent Chinese characters that add to the semantic meaning without contributing to the pronunciation. The characteristics of uncommon names and future directions in research investigating uncommon names in Japan were discussed.

93 0 0 0 OA 社会科学における因果推論の可能性

- 著者

- 石田 浩

- 出版者

- 数理社会学会

- 雑誌

- 理論と方法 (ISSN:09131442)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.1-18, 2012 (Released:2013-03-18)

- 参考文献数

- 83

- 被引用文献数

- 9

この講演では,社会科学において原因と結果を特定していく因果推論の可能性について考えてみます.調査観察データに基づいて因果推論を試みる手法として (1) クロス集計表によるアプローチ,(2) 回帰分析によるアプローチ,(3) パネル調査データを用いた手法,(4) 反実仮想の枠組み,の4つを取り上げて詳しく検討します.最後に,社会に内在する「因果効果の異質性」に着目したオーティス・ダドリー・ダンカンの考え方と,「生成過程としての因果関係」に着目したジョン・ゴールドソープの考え方を紹介します.そしてこの2つの考え方が実は補完的であり,調査観察データを用いた因果推論の過程で,社会科学者が本来引き受けるべき重要な課題を,2人の偉大な社会科学者が指摘していることを主張します.