51 0 0 0 OA Systemic capillary leak syndrome(SCLS)の1例

- 著者

- 山田 明子 栗原 琴美 立木 規与秀 重光 胤明 福家 顕宏 山口 利昌 山上 啓子 南 美枝子

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.1, pp.92-98, 2016-01-10 (Released:2017-01-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 2 1

症例は36歳,女性.発熱,嘔吐,下痢症状に続いて筋肉痛,四肢脱力が生じ,ショック状態となり,救急搬送.全身性浮腫と血液濃縮所見,低アルブミン血症,筋逸脱酵素の上昇を認め,血管透過性亢進による循環血漿量減少性ショック及び横紋筋融解症と診断した.大量補液とカテコラミン,アルブミン,ステロイドホルモンの投与を行い,病状は改善した.約3年前より程度の差はあるが,数カ月おきに同様のエピソードを繰り返していた.除外診断を行い,IgG-κ型のM蛋白血症を認めたことからSystemic capillary leak syndrome(SCLS)と診断した.

51 0 0 0 OA 占領期における子ども取引の問題化と欠席調査

- 著者

- 加藤 美帆

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 日本教育学会大會研究発表要項 (ISSN:2433071X)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, pp.238-239, 2017 (Released:2018-04-20)

51 0 0 0 OA 物理主義者であるとはどのようなことか

- 著者

- 太田 紘史

- 出版者

- The Philosophy of Science Society, Japan

- 雑誌

- 科学哲学 (ISSN:02893428)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.143-162, 2019-12-30 (Released:2020-06-20)

- 参考文献数

- 8

In his recent book, Takayuki Suzuki proposes a novel physicalist solution toward the hard problem of consciousness, wherein the representationalist analysis of qualia is advanced via incorporating the intrinsic notion of representation. In this review, I critically examine the metaphysical character of his resultant position and present some questions on to what extent it satisfies the core theses of physicalism. The moral to be drawn is the significant tension between physicalism and the phenomenal principle, whose endorsement could misdirect us into troublesome positions in an unexpected manner.

51 0 0 0 OA 調理方法の簡便化が食味に及ぼす影響 —調味の順序について—

- 著者

- 松本 仲子 小川 久惠

- 出版者

- 日本食生活学会

- 雑誌

- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.322-328, 2007 (Released:2007-05-02)

- 参考文献数

- 20

煮物の調味は, 一般に砂糖, 食塩, しょうゆの順に時間をおいて行われるが, 調理の簡便化をはかる一法として調味料を1回にまとめて加える方法が考えられる。10種類の煮物について, 調味料を1回にまとめて加える同時調味と従来の順を追って加える順次調味で試料を調製して, 官能評価法により比較検討し, 結果は以下のようにまとめた。 じゃがいもの炒め煮, さといもの含め煮, かぼちゃの含め煮, なすの炒め煮, れんこんの土佐煮, たけのこの直煮, 切干だいこんの煮物, ひじきの炒め煮, 豚肉の角煮については, 総合評価において両方法間に有意差が認められなかった。また総合評価値は順次調味が-0.3~0.5であるのに対して, 同時調味は-0.5~0.4と極めて近い値であり, 同時調味で差し支えないと考えられた。 はなまめの煮物については, 順次調味は同時調味に比し, つやの強弱において1%, 色の強弱において5%の危険率でそれぞれ強いと評価されたが, 総合評価をはじめ他の評価項目においての有意差はみられなかった。しかし, いずれの評価項目においても僅かながら順次調味が同時調味よりも高い評価を得たことから, 順次調味が望ましいと考えられた。

- 著者

- Yunlu Liu Peng Chen Muradil Mutar Man Hung Zengwu Shao Yanjiu Han Wei Tong Yong Liu

- 出版者

- Japan Atherosclerosis Society

- 雑誌

- Journal of Atherosclerosis and Thrombosis (ISSN:13403478)

- 巻号頁・発行日

- pp.57950, (Released:2020-08-29)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 10

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), which is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is an acute infectious disease that spreads mainly via the respiratory route. Elderly patients or those with underlying diseases are more seriously affected. We report a case of COVID-19 infection in a geriatric patient with arteriovenous thrombosis of the right lower limb. Despite persistent anticoagulant therapy, the patient's arterial thrombosis continued to progress and presented with ischemic necrosis of the lower extremity. After amputation in this case, the levels of D-dimer and inflammatory cytokine increased progressively, and he presented with acute myocardial infarction, which progressed rapidly to multisystem organ failure. However, whether coronavirus can directly cause the damage of the cardiovascular system and thrombosis needs further investigation.

51 0 0 0 OA 大学教員の研究業績に対する性別の影響

- 著者

- 坂無 淳

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.592-610, 2015 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 31

本稿では, 大学教員の研究業績の男女差について分析を行う. 多くの先行研究では, 平均的には男性の業績が多い傾向が示されている. しかし, 研究業績には性別という属性以外に多くの規定要因があり, それらの要因を統制したうえでも, なお性別が規定要因となるかを明らかにする必要がある. そこで, 2010年に日本の地方国立大学で行った調査から, 大学教員の1年間の論文数を従属変数とした統計的な分析を行う. その結果, 単純に平均値を比較すると, 年1本ほど男性の論文数が多い傾向があった. つぎに, 性別に加え, キャリア年数, 研究以外の業務量 (授業担当数や学内会議数), 出張日数, 分野, 職階を独立変数に入れた重回帰分析と, 低い値に偏る従属変数の分布に適合した負の二項分布回帰を行った. その結果, 性別は規定要因とならず, むしろ分野や出張日数が強い規定要因となった. 具体的には, 分野では医歯薬学と比べて, 他分野では少なく (農学は除く), 出張日数が多い人は論文数が多い傾向がある. また, 婚姻や育児状況, それらと性別の交互作用など家族面の要因を独立変数としても, それらは規定要因とはならなかった. 結論として, 他の要因を統制すると, 性別は研究業績の規定要因とならず, 性別という属性に基づく研究業績の差は見られない. くわえて, 出張日数が研究業績に与える影響の大きさと, 多様な状況にある研究者への出張支援の重要さが示唆される.

51 0 0 0 OA 北海道沿岸のニシン漁の変せんと気候変動

- 著者

- 内島 立郎

- 出版者

- 日本農業気象学会

- 雑誌

- 農業気象 (ISSN:00218588)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.386-387, 1986-03-10 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 3

51 0 0 0 OA 芸者と学者

- 著者

- 宝谷 紘一

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.072-073, 2010 (Released:2010-03-30)

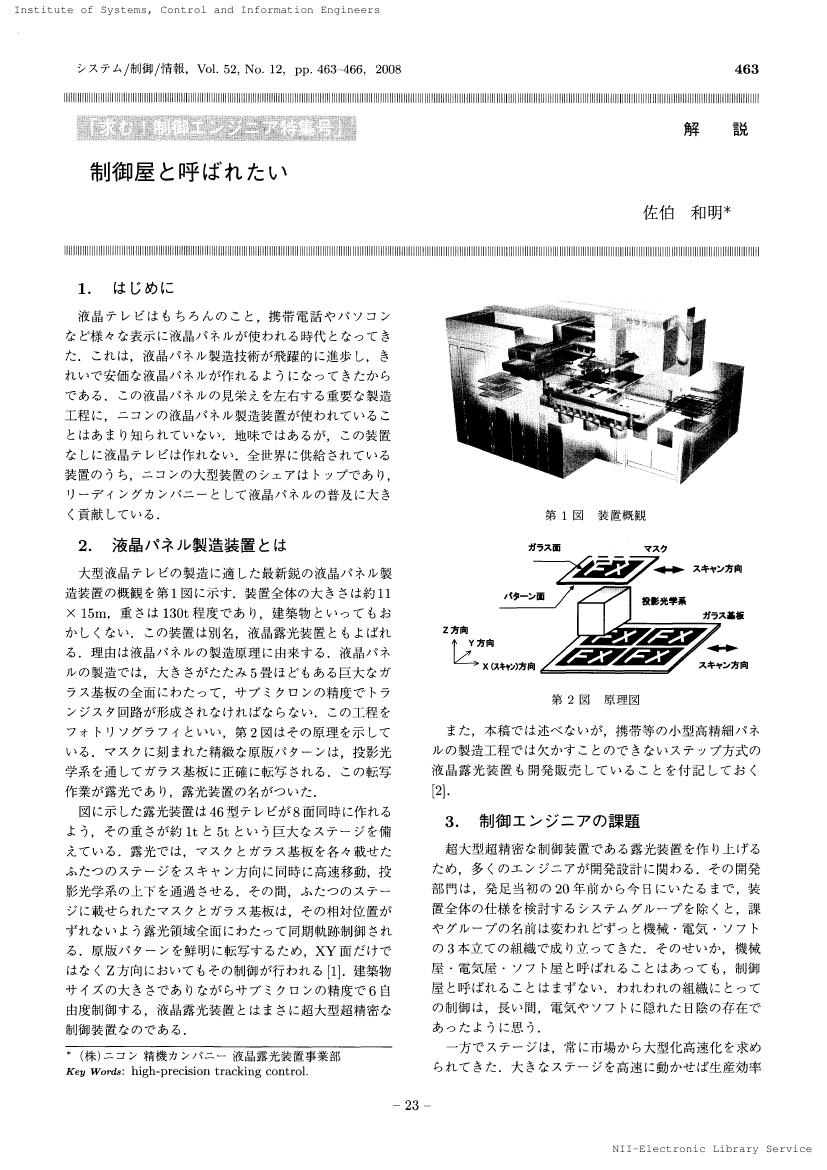

51 0 0 0 OA 制御屋と呼ばれたい(<特集>求む!制御エンジニア)

- 著者

- 佐伯 和明

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.12, pp.463-466, 2008-12-15 (Released:2017-04-15)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

51 0 0 0 OA 『金瓶梅』の年中行事宴会を通して見る住まいにおける諸場所の意味

- 著者

- 上 なつき

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.716, pp.2355-2363, 2015 (Released:2015-11-11)

The order is to show the role on which women carry out a residence by reading ceremonious factor from the banquet of Yuan Xiao Jie of the annual event in “Jin Ping Mei”. Regarding the banquet of this annual event as a series of ceremonious acts by women in the each space in the residence, the series of ceremonious acts is a ceremony to pray a year's happiness. By completing this ceremony, women support the success of XimenQing and his family.

51 0 0 0 OA わが国におけるバイオインフォマティクス人材を取り巻く現状 人材に関するアンケート調査結果

- 著者

- 佐藤 恵子 白木澤 佳子 高木 利久 藤 博幸

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.11, pp.782-789, 2014-02-01 (Released:2014-02-01)

- 参考文献数

- 5

科学技術振興機構バイオサイエンスデータベースセンター(NBDC)では,バイオインフォマティクスに関する人材育成のための新たな仕組みを検討するにあたり,2013年1月にアンケート調査を行った。この分野の人材を取り巻く現状や,必要とされている人材像,ならびに人材育成を進めるうえで留意すべきことを把握するためである。回答者のほとんどが人材が不足していると回答した。また,必要としている人材像については,「自分で生物実験系(ウェット)の研究開発を行い,新しい情報技術などを開発できる人材」が最も多い回答となった。また,人材不足の理由として,キャリアパスの未確立が指摘された。

- 著者

- Suguru SAITO Duo-Yao CAO Alato OKUNO Xiaomo LI Zhenzi PENG Musin KELEL Noriko M TSUJI

- 出版者

- BMFH Press

- 雑誌

- Bioscience of Microbiota, Food and Health (ISSN:21863342)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.4, pp.185-194, 2022 (Released:2022-10-05)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 3

Creatine is an organic compound which is utilized in biological activities, especially for adenosine triphosphate (ATP) production in the phosphocreatine system. This is a well-known biochemical reaction that is generally recognized as being mainly driven in specific parts of the body, such as the skeletal muscle and brain. However, our report shows a novel aspect of creatine utilization and ATP synthesis in innate immune cells. Creatine supplementation enhanced immune responses in neutrophils, such as cytokine production, reactive oxygen species (ROS) production, phagocytosis, and NETosis, which were characterized as antibacterial activities. This creatine-induced functional upregulation of neutrophils provided a protective effect in a murine bacterial sepsis model. The mortality rate in mice challenged with Escherichia coli K-12 was decreased by creatine supplementation compared with the control treatment. Corresponding to this decrease in mortality, we found that creatine supplementation decreased blood pro-inflammatory cytokine levels and bacterial colonization in organs. Creatine supplementation significantly increased the cellular ATP level in neutrophils compared with the control treatment. This ATP increase was due to the phosphocreatine system in the creatine-treated neutrophils. In addition, extracellular creatine was used in this ATP synthesis, as inhibition of creatine uptake abolished the increase in ATP in the creatine-treated neutrophils. Thus, creatine is an effective nutrient for modifying the immunological function of neutrophils, which contributes to enhancement of antibacterial immunity.

50 0 0 0 OA 呼吸機能と体幹,横隔膜の関係性について

- 著者

- 大貫 崇

- 出版者

- 一般社団法人 日本アスレティックトレーニング学会

- 雑誌

- 日本アスレティックトレーニング学会誌 (ISSN:24326623)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.27-34, 2019-10-31 (Released:2019-12-24)

- 参考文献数

- 69

The diaphragm has been long-known as main gas exchange muscle for survival. However it has been revealed that breathing has many functions other than gas exchange, such as spinal decompression, postural stability, fluid dynamics, visceral health, and emotional regulation. For increasing attention to the core stability along with respiration, this article will review the fundamental structure and core stability function of the diaphragm as well as the recent research for low back pain. Then based on the diaphragmatic contribution to the core stability and low back pain, this article will discuss possibility of breathing exercises to normalize diaphragmatic position and function.

50 0 0 0 OA 慢性グリホサート曝露による発達期ラット小脳の神経細胞死及びミクログリア活性

- 著者

- Ken FUTAGAMI Thomas Kwong Soon TIONG Christine Li Mei LEE Yong Lin HUANG Yoko NOMURA Yasunari KANDA Sachiko YOSHIDA

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第47回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-5S, 2020 (Released:2020-09-09)

環境中や食品中の化学物質が身体に与える影響について、経済協力開発機構(OECD)による統一的な試験が試みられている。発達期の神経形に対する毒性は、確実に毒性を示すポジティブコントロール物質(P物質)と、毒性を示さないネガティブコントロール物質(N物質)が提案されているが、近年、従来N物質とされた物質の一部に発達期毒性があり、自閉症や発達傷害などの高次脳機能障害の増加を誘発することが示唆されるようになった。グリホサートは世界で最も多く使用されている除草剤ラウンドアップの有効成分であり、土壌中ではアミノメチルホスホン酸(AMPA)に代謝され、OECDテストガイドラインのN物質である。除草剤としての機能は、植物中の芳香族アミノ酸を合成するシキミ酸経路において、5-エノールピルビルシキミ酸-3-リン酸シンターゼ(EPSPS)を阻害することである。一方、このシキミ酸経路は動物には存在しないため安全であると考えられてきたが、動物の腸内細菌にはシキミ酸経路が存在するため、近年、胎生期グリホサート曝露により、神経障害の誘発や行動異常が報告されるようになってきた。本研究室では、胎生期に単回100、250 mg/kg-グリホサート曝露又は単回250 mg/kg-AMPA曝露させることにより、小脳の神経細胞異常と行動異常を報告してきた。そこで、本研究では、胎生期慢性グリホサート曝露による小脳皮質に与える影響を検討した。結果は、雄の仔ラットにおいて、プルキンエ細胞の有意な減少が観察された。さらに、雄及び雌の仔ラットにおいて、活性型ミクログリアのプルキンエ細胞層(PL)に対する有意な分布が観察された。従って、グリホサートは発達期に対する神経毒性があると考えられる。

50 0 0 0 OA 室温超伝導!? 専門家の見解

- 著者

- 清水 克哉

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.12, pp.706-708, 2023-12-01 (Released:2023-12-01)

- 参考文献数

- 15

50 0 0 0 OA 古都に眠る千年の地下水脈

- 著者

- 楠見 晴重

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.1, pp.36-43, 2014 (Released:2018-02-16)

- 被引用文献数

- 1 1

京都盆地の地下には約211億トンという,琵琶湖に匹敵する豊富な水量の水瓶(京都水盆)がある。この京都水盆へは,京都府から滋賀県,三重県にまたがる7,050km2の地域に降った雨から毎年45億トンが供給される。平安京の昔から1200年間,京都の文化や伝統産業,たとえば茶道,京友禅,京豆腐や湯葉,伏見や京都の酒造りをこの良質で豊富な地下水が育んできた。この大切な地下水資源を将来にわたって守り抜くために,著者は3次元地質構造モデルを作成され,地下水汚染対策に利用されています。地球上では水不足が進行しており,2025年には48カ国17億人が深刻な水不足になると予想されている。この大切な水を守るために京都や日本から発信する必要があると述べられています。

50 0 0 0 OA 人体収奪の新形態 -米国における日本人向け卵子提供産業の現状から-

- 著者

- 柳原 良江

- 出版者

- 日本生命倫理学会

- 雑誌

- 生命倫理 (ISSN:13434063)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.4-12, 2015-09-26 (Released:2016-11-01)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2

日本人は既に長年外国で卵子提供を実施しているが、その実態が明らかにされることはなかった。本研究では聞き取り調査をもとにその現状を述べ、卵子提供の持つ倫理的問題を考察する。 卵子提供には医学的リスクが伴うにも関わらず、それらに十分に研究されておらず、またその事実が周知されていない。しかし米国で日本人から採卵する斡旋業者はリスクを適切に伝えず提供者を募集している。そこで交わされる契約のもと、提供者は自らが想定外の健康被害を被っても放置され、保険で賄われない健康被害は提供者が負うことになる。また提供者の都合で卵子提供に不備が生じれば、その損失も提供者が支払わねばならない。こうした問題により訴訟も起きているが、この実態が第三者に伝わることはなく、それらの現実は人々に知られないままである。 卵子提供は他者による身体管理や生活管理を含むが、近代化された社会の中で、その隷属性が見えなくなっている。それにも関わらず卵子提供が問題視されてこなかったのは、卵子提供が臓器移植をはじめ近代医学の例外的措置を利用し、それらをつなげて作られた、人権の考慮されない言説の中に存在しているためである。

50 0 0 0 OA 半導体製造用ナノインプリントシステム

- 著者

- 伊藤 俊樹

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.1, pp.31-35, 2019-01-10 (Released:2019-09-20)

- 参考文献数

- 7

ナノインプリントリソグラフィ(NIL)は,ナノスケールの微細加工技術として有効な技術であることが示されてきた.本稿では,NANDフラッシュメモリやDRAMなどの先端デバイスへの適用に向け開発している新しいインプリント装置の紹介,技術開発の進捗状況,ほかの先端半導体デバイス量産装置候補よりも魅力的な生産コストで,かつ将来の要求仕様に適したインプリント技術の展望について報告する.

50 0 0 0 OA キュリー夫人の実験ノートの放射能 ―明星大学図書館所蔵―

- 著者

- 森 千鶴夫 井上 一正 宮原 諄二 千輪 潔

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.10, pp.437-448, 2005-10-15 (Released:2011-03-01)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

明星大学・図書館に所蔵されているキュリー夫人の実験ノートの表紙, 裏表紙, 等に付着している放射性物質の分布状態をイメージングプレートで測定した。また, α線の強度とエネルギースペクトルをシリコン検出器で, γ線スペクトルを高純度ゲルマニウム検出器で測定した。表紙, 裏表紙ともに, 手が触れる部分の放射能強度が強く, ノートの小口 (端) の部分にも付着していた。また, 多くの点状の汚染があり, 夫人の周辺には粉末状の汚染があったことが推察される。α線強度の測定によれば, 最も強く付着している部分においては, 我が国のα核種の表面密度限度 (4Bq/cm2) 以下ではあるが, それに近い値であった。α線及びγ線のエネルギースペクトルの測定では, 核種はウラン系列の226Raとその娘核種の壊変に伴うものであった。15年にわたる記入期間の各月ごとの記入ページ数を, 当時の状況を知る手がかりを得る目的で調べたが, このページ数には大きな変動があった。これらについて, 日本人研究者に関する事柄も記されている夫人の伝記を参考にして若干のコメントをした。

50 0 0 0 OA 「科学的評価」は「正しい」か?

- 著者

- 押川 正毅

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.5, pp.5_25-5_31, 2012-05-01 (Released:2012-09-06)

- 被引用文献数

- 1 1