1 0 0 0 OA 潜熱蓄熱方式による太陽熱暖房温室に関する研究

- 著者

- 仁科 弘重 高倉 直

- 出版者

- The Society of Agricultural Meteorology of Japan

- 雑誌

- 農業気象 (ISSN:00218588)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.201-211, 1983-12-10 (Released:2010-02-25)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 2

As the first step of a study on solar greenhouses with latent heat storage systems, thermal properties of phase change materials (PCMs) were tested and solar heating experiments applying these PCMs to small greenhouses were performed.Several PCMs which have melting points between 10-30°C were selected from the literatures (e.g. Hale et al., 1971), and measurements of melting points and heats of fusion were made. Considering these test results (Table 1 and Fig. 1), and because of the extremely high price of paraffin, we chose polyethylene glycol (PEG) and calcium chloride hexahydrate as the most suitable PCMs for solar heating greenhouses at the present time.Three types of solar greenhouse systems were constructed, and solar heating experiments were performed in both 1979 and 1980. We used two small identical glasshouses (floor area is 7.2m2, surface area 25.2m2) with the north wall (4.8m2) insulated.In the Type I solar greenhouse (without thermal screen), polyethylene tubes (3.0cm in diameter) were filled with 600kg of PEG (# 600 and # 400) and hung by steel bars in the insulated heat storage unit. Air was circulated by a fan between the greenhouse and the heat storage unit, and solar heat was collected from the air inside the greenhouse (Fig. 2). Typical patterns of diurnal changes in temperatures in the Type I solar greenhouse on a clear day are shown in Fig. 3. Solar heat stored in the daytime was 9, 900kcal and heat released in the nighttime was 11, 060kcal. The average efficiency of heat storage on clear days was 20%, based on the outside solar radiation.In the Type II solar greenhouse (with one layer thermal screen), three 1.6m2 air-type solar collectors were attached. PCMs, 300kg of CaCl2⋅6H2O and 200kg of PEG (# 600), were encapsulated in double-layered polypropylene panels (1.2cm in thickness) and were installed in the heat storage unit. In the daytime, air was sucked from the greenhouse to the collectors, and heated air was then sent to the heat storage unit and was returned to the greenhouse. In the nighttime, the path to the collectors was closed by a damper, and air was circulated between the greenhouse and the heat storage unit, although the direction of the air flow through the heat storage unit was opposite to that in the daytime (Figs. 4 and 5). The heat collected in the collectors was 12, 060kcal, and the heat stored in the heat storage unit was 8, 380kcal (7, 520kcal to CaCl2⋅6H2O, 860kcal to PEG) on Feb. 3, 1980. The temperatures of CaCl2⋅6H2O and PEG were kept almost at the melting point of each, which indicated that the storage capacity of latent heat was not yet filled. The inside air temperature was kept at 8.0°C in the early morning on Feb. 4, when the outside air temperature was -0.6°C. The average efficiency of heat storage on clear days was 17%, taking into account the receiving area of both the collectors and the greenhouse.In the Type III solar greenhouse (with one layer thermal screen), double-layered polypropylene panels (1.5cm in thickness) which contained 56kg of CaCl2⋅6H2O were installed in front of the inside surface of the north wall. They could be called a heat storage panel. In addition to this, 200kg of PEG (#600) was encapsulated in PVC pipes (3.2cm in diameter) and was installed in the small heat storage unit. The heat storage panel can store heat from direct solar radiation. In the heat storage unit, heat was collected from the inside air by circulating air between the greenhouse and the heat storage unit. Typical patterns of diurnal changes in temperatures in the Type III solar greenhouse on a clear day are shown in Fig. 6. The heat stored in the heat storage panel and the heat storage unit was 2, 860kcal and 7, 560kcal, respectively.

- 著者

- 西田 寛子 久我 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.167-182, 2018-10-30 (Released:2018-10-30)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 5

本研究の目的は,生徒の自律的な学びを生み出す主要な要素を組み込んだ英語科学習指導プログラムを開発し,その効果を検証することを通して,自律的な学習者の効果的な育成の在り方について検討することである. この目的を達成するための研究課題として,①生徒の自律的な学びを生み出す主要な要素を組み込んだ英語科学習指導プログラムを開発すること,②開発したプログラムの効果性を検証すること,とした. 研究を進めるにあたっては,自己調整学習の理論に基づいて,自律的な学習者育成のための主要な要素である「メタ認知」「動機づけ」「学習方略の獲得」を促進する英語科学習指導プログラムを開発し,中学1年生に導入するとともに,その効果の検証を行った. その結果,本プログラムは,上記3つの要素が効果的に作用し,自律した学びを生み出す一定の効果が検証された.

1 0 0 0 OA COVID-19の感染リスクを抑制する飲食店における座席割当モデル

- 著者

- 柿本 陽平 大前 佑斗 豊谷 純 原 一之 高橋 弘毅

- 出版者

- 公益社団法人 日本経営工学会

- 雑誌

- 日本経営工学会論文誌 (ISSN:13422618)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.2, pp.77-89, 2023-07-15 (Released:2023-08-15)

- 参考文献数

- 20

2021年9月現在,COVID-19が世界的に流行し日本の外食産業においては,店舗の営業形態が強く制限されている.多くの飲食店はガイドラインに従った感染予防対策を講じており,特に顧客同士の物理的距離が保てるような座席表を作成する,という手法がよく見られると思われる.しかし感染リスクを削減する座席割当は,店内の混雑状況により常に同一とは限らない.そこで本研究は,店舗運営者が感染リスクを単一のパラメータθにより定量的に調整することができる座席割当モデルを提案する.パラメータθは店舗内の空間全体に対する感染リスクの閾値となる.提案したモデルを仮想の飲食店に適用した結果,店舗の収益損失を減らしつつ感染リスクの削減効果が期待できること,単一のパラメータにより感染リスクと収益を調整できることが確認された.

- 著者

- 森 裕樹 倉岡 正高 相良 友哉 藤原 佳典

- 出版者

- 日本世代間交流学会

- 雑誌

- 日本世代間交流学会誌 (ISSN:21857946)

- 巻号頁・発行日

- pp.jsis1301_01, (Released:2023-08-15)

本研究では全国のシルバー人材センターを通じ、参加者の年代と交流形態の点から通いの場での活動実態や運営上の課題を比較検討した。シルバー人材センター職員を対象に高齢者を含む多世代が参加する通いの場について、「発足経緯」「活動概要」「参加者の特徴」「活動の専門性と課題」「活動が地域に及ぼす影響」を尋ねた。分析対象の211事例は、参加者の年代を基に「高齢」「高齢×未成年」「高齢×成年」「高齢×未成年×成年」に分類し、発足経緯や活動内容と運営上の課題を比較した。その結果、高齢者のみの活動と比べ、未成年を含む事例ではボランティア活動の割合が、成年を含む事例では趣味・文化活動や就労的活動の割合が高かった。この結果は、多世代の参加による活動が、多様な高齢者に介護予防の機会を提供し得ることを示唆するものの、活動の普及度という点からは活動継続のための資金獲得やノウハウ継承の難しさ、担い手不足が課題として挙げられた。

1 0 0 0 OA 先進的画像処理による組織検出

- 著者

- 田口 茂樹 弘川 奨悟 安田 格 徳田 耕平 足立 吉隆

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.3, pp.142-148, 2017 (Released:2017-02-28)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 9 6

Two kinds of advanced image processing were applied to multi-phase microstructures. One is evolutional image processing where optimized filter set was suggested by genetic programing. Another is trainable WEKA segmentation where features are extracted by many kinds of filters, followed by machine learning for classification. Once an optimized filter set is determined, efficiency of image processing for new data set is improved remarkably in comparison with a case of manual image processing.

1 0 0 0 OA アルコールのエネルギー代謝に関する研究

- 著者

- 長嶺 晋吉 久我 達郎 山川 喜久江 鈴木 慎次郎 鈴木 一正

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.6, pp.227-232, 1959 (Released:2010-10-29)

- 参考文献数

- 9

健康な男子4名を被験者として, 1日の生活行動を規定した所要熱量の約30%に当る熱量をアルコールで日本酒にして約1l (アルコールとして121g, 858Calを含む) を毎日10日間にわたつて与え, 体重推移の上から熱量出納に基いてアルコールのエネルギー利用価を検討した。その結果を要約すると, 次の如くである。1. 一定の所要熱量下で糖質に替えアルコールを与えた1週間後には体重は平均約1.0kgの減少を来たし, その減少は投与アルコール量の約1/3に当る熱量を糖質で補うことによつて元の体重に復した。この結果を熱量出納に基いて計算するとアルコールのエネルギー利用価は約65%となつた。2. アルコールの1日尿中排泄量は投与アルコール量の1.1%であつた。3. 1日尿量は対照期の平均1740ccに対しアルコール投与期には2320ccに増量した。4. アルコール投与期間基礎代謝は平均約8%の上昇を示した。

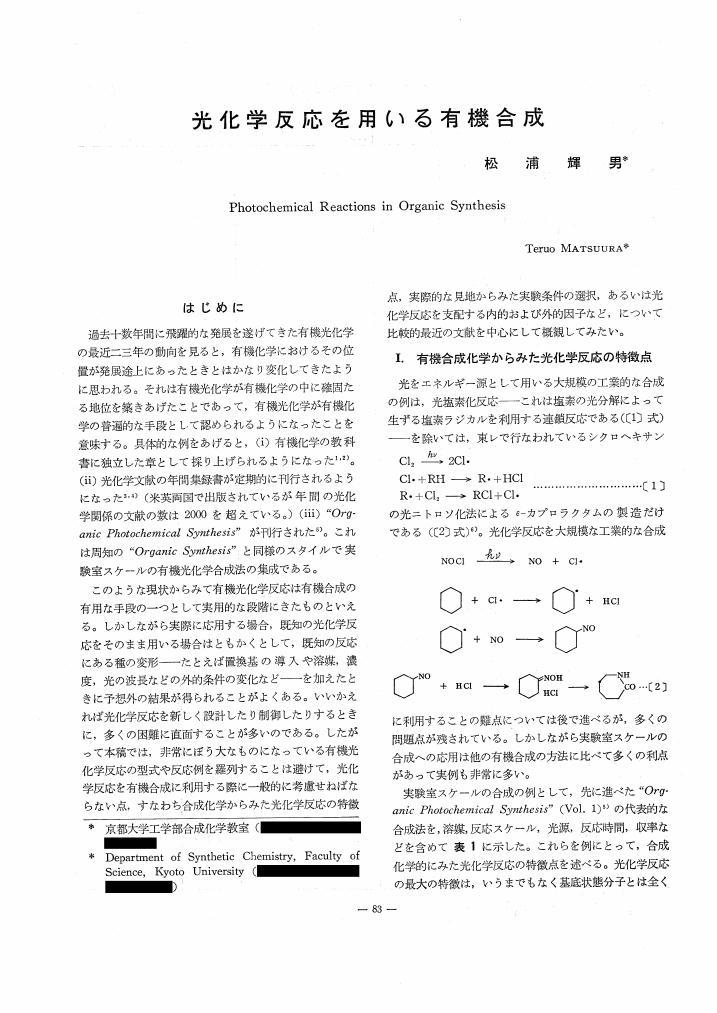

1 0 0 0 OA 光化学反応を用いる有機合成

- 著者

- 松浦 輝男

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.Special, pp.83-97, 1972-12-15 (Released:2009-11-13)

- 参考文献数

- 80

1 0 0 0 OA 光エネルギーの利用-新しい光化学反応

- 著者

- 大谷 文章

- 出版者

- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.460-465, 1997-05-01 (Released:2009-11-16)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1 1

Principle and recent development of photochemical reactions which are applicable to organic syntheses are interpreted. Special emphasis is placed on the new types of heterogeneous photoinduced reactions, e.g., semiconductor photocatalytic reactions, photoreactions of solid, and those of incorporated or intercalation compounds. Some industrialized photoreactions, e.g. photonitrosation of cyclohexane, or photochlorination of pyridines are also reviewed in order to see the perspective for application of photoreactions.

1 0 0 0 OA サービスづくりのための対象表現手法

- 著者

- 原 辰徳 新井 民夫 下村 芳樹

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.5, pp.423-428, 2009-05-10 (Released:2022-05-27)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 三匹獅子舞における歌の範列分析 : 箱根ヶ崎獅子舞を事例として

- 著者

- 川﨑 瑞穂

- 出版者

- 国立音楽大学

- 雑誌

- 研究紀要 = Kunitachi College of Music journal (ISSN:02885492)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.31-41, 2023-03-31

クロード・レヴィ=ストロースのテーバイ神話群の分析に想を得た音楽分析を、本来的な意味とは異なるという指摘はあるものの「範列分析 paradigmatic analysis」と呼ぶことがある。本稿では、民俗芸能のうち、東日本を中心に各地に伝わる「三匹獅子舞」の歌を例に、範列分析の応用可能性を検討する。筆者は本誌第52集に掲載した拙稿にて、狭山丘陵南麓に伝わる二つの三匹獅子舞「横中馬獅子舞」「箱根ヶ崎獅子舞」について研究した。しかし、拙稿ではその歌について考察することができなかった。本稿ではまず、範列分析を大略紹介したのち、箱根ヶ崎獅子舞の歌の構造を提示する。その後、三匹獅子舞の「歌」の意味論を展開した石川博行の論文「おばあさんの涙」を経由しつつ、歌詞の意味論の可能性、とりわけ「相同性」に着目した分析の方向性について若干の検討を試みる。

- 著者

- 駒﨑 掲 渡邊 淳司

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.2-5, 2022-03-31 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 14

High-five is a physical communication in which two people tap their palms together at face level. Particularly in sports, high-five can share greetings, praise, and congratulations. However, recently physical contact, including high-five, has been limited due to COVID-19 pandemic. In this paper, we explore a possibility of “remote high-five” communication system using vibrotactile transmission. This system can measure and present vibration in addition to audiovisual information, allowing users to remotely share their emotions by sending and receiving tapping vibration like giving a high five. We also discussed cases where this system was actually used in sports scenes: family communication of athletes and sports viewing with hearing-impaired person.

1 0 0 0 OA CA7-5 t-SNEを用いたテキストアナリティクス

- 著者

- 劉 雪琴 金 明哲

- 出版者

- 日本行動計量学会

- 雑誌

- 日本行動計量学会大会抄録集 47 (ISSN:21897484)

- 巻号頁・発行日

- pp.306-309, 2019-09-03 (Released:2021-06-24)

1 0 0 0 OA 東北大学新聞(152号)

- 出版者

- 東北大学学友会新聞部

- 巻号頁・発行日

- no.152, 1983-11-15

1 0 0 0 OA 伝統的治療儀礼の患者像とその変化 : スリランカ南部の祓霊儀礼の現代性

- 著者

- 上田 紀行

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.269-295, 1990-12-30 (Released:2018-03-27)

スリランカ南部農漁村地帯の祓礼儀霊の減少は, 一般に近代科学の後進的な呪術に対する勝利という自明性のもとに語られる。しかし, 本論文における, 儀礼の扱う患者像と, その減少の特異性の詳細な検討の結果は, そのステレオタイプを否定する。従来ひとまとめに考えられていた祓霊の患者像は, 儀礼の種類によってまったく異なっていることが24のケースの分析から明らかにされる。すなわち急激なストレスによる解離的なヒステリー性症状を病む患者に対する儀礼と, より症状が身体的である患者に対する儀礼のうち減少しているのは後者であり, 前者の比率が急激に高まっているのである。それは長期的に見れば, 西洋医療の浸透によって身体症状を病む患者が祓霊を行なわなくなったことと関連する。しかし, 最近20年間の儀礼の増減からは, 社会的な不平等が強まり, 村の民衆が強い剥奪感を抱く時期に, 解離型の患者が増加するという傾向を見てとれる。つまり, 伝統的治療儀礼は近代化, 急激な資本主義化による村落共同体の解体, 個の疎外といった現代的状況とこそ深く関わっているのである。

1 0 0 0 OA 数学教育における構成主義の展開 ―急進的構成主義から社会的構成主義へ―

- 著者

- 中原 忠男

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.11, pp.2, 1994 (Released:2021-04-01)

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 次亜塩素酸,過酸化水素と硫酸の混合水溶液とによる銅板の酸化によって生じた物質

- 著者

- 仁宮 章夫 村岡 賢

- 出版者

- 一般社団法人 日本科学教育学会

- 雑誌

- 科学教育研究 (ISSN:03864553)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.3, pp.225-230, 2018 (Released:2018-10-27)

- 参考文献数

- 12

The reaction of two compounds, hypochlorous acid and a mixture of hydrogen peroxide and sulfuric acid, was investigated by applying them to the surface of copper plates, respectively. Hypochlorous acid was produced using two methods. The first hypochlorous acid was prepared by adding one drop of hydrochloric acid to a bleach solution containing sodium hypochlorite. The second hypochlorous acid was prepared through chlorine gas. Through X-ray analysis, the black substance produced by adding one drop to a bleach solution was identified as copper(II) oxide, whereas copper(I) chloride was also found on the copper. The black substance found on the copper plate from the mixture of hydrogen peroxide and sulfuric acid was assumed to be copper(II) oxide by chemical analysis.

1 0 0 0 OA コロナ禍の公衆衛生 ──既視感と新しさと

- 著者

- 重田 園江

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.3, pp.3_12-3_17, 2022-03-01 (Released:2022-07-25)

新型コロナウイルスのパンデミックは、人間の捉え方に二面があることを明らかにした。一つは生物種としてのヒトで、もう一つは社会的・政治的・関係的な世界に生きる人間である。この二つの軋轢としてコロナ禍で生じた社会的争点を理解することができる。 この新しい感染症は、一方で歴史的な既視感をもたらす。疫病の鎮静化と経済活動との両立の困難、個人の自由と行動制限との対立、反ワクチン派の動向など、これまでの伝染病でも同じようなことが起きた。 他方で新たな特徴もある。一つはワクチン開発における巨大製薬企業の役割であり、これは21世紀のグローバル資本主義のあり方を見事になぞっている。また、今回のパンデミックはグローバル資本主義そのものの問題の露呈で、また別の感染症が蔓延する可能性が高い。人間が地球環境と自然の一部であること、そして強者だけが肥え太る現状を理解するなら、経済活動をいまのままつづけることには首肯しがたい。

1 0 0 0 OA 太鼓の達人の譜面難易度デザインにもとづく楽曲中のキータイミングの推定に向けて

- 著者

- 奥村 綾 辻野 雄大 山西 良典

- 雑誌

- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2022論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, pp.41-47, 2022-08-25

映像やコンサートでは,楽曲中の局所的な盛り上がりであるキータイミングに合わせて,エフェクトや会場の照明,花火などの演出が用いられている.本稿では,キータイミングを推定するために,音楽ゲームの一つである「太鼓の達人」の譜面を利用し,音響特徴量を入力として,ある時刻に対して全ての難易度で共通して存在する指示符のタイミングを推定する機械学習モデルを構築した.音楽ゲームの指示符のタイミングを、楽曲のキータイミングを推定するための擬似的な学習データとして利用するアイデアの有用性を検討した.

1 0 0 0 OA 直接エナンチオ収束反応による光学活性有機ホウ素化合物の合成

- 著者

- 伊藤 肇

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.12, pp.1128-1132, 2015 (Released:2018-08-26)

- 参考文献数

- 8

光学活性化合物の合成は,医薬分野で特に重要である.光学活性化合物の分子構造には不斉(キラリティー)があり,鏡面に映ったもの同士のように,一対の鏡像異性体(エナンチオマー)が存在する.キラリティを持つ化合物の2つのエナンチオマーが等量混合したものがラセミ体,片方のみからなるものが純粋な光学活性化合物である.2つのエナンチオマー同士は,その性質の多くが同一である.融点,沸点に加えて,通常のカラムクロマトグラフィーによる分離特性も同じである.また,分子の熱力学的な生成エネルギーが同一であるため,通常の手法で合成した場合には,2つのエナンチオマーの完全な等量混合物,すなわちラセミ体が得られるのが普通である.ラセミ体に含まれる2つのエナンチオマーは,通常の分離条件(蒸留や普通の再結晶,カラムクロマトグラフィーなど)で分離できないため,片方のエナンチオマーのみを入手することは簡単ではない.しかし一方でキラルな構造を持つ化合物が,生体物質(タンパク質や核酸など)に出会った時,2つのエナンチオマーは異なる挙動を示す.これは生体がキラルな構造体から構成されているからであるが,このことはしばしば深刻な問題を引き起こす.例えば有名なサリドマイドのケースでは,サリドマイドのR体は催眠鎮静作用を持つが,そのエナンチオマーであるS体は強力な催奇性を持つ.キラリティを持つ医薬品の場合,どちらか片方のエナンチオマーをうまく合成することがしばしば必要であることは広く認識されている.創薬の現場では,特にコストの問題から,最終的な構造にできるだけキラリティが組み込まれないように工夫するというが,いつも避けられるとは限らない.したがって光学活性化合物を効率よく合成することは,常に必要とされている重要なテーマである.近年では,極めて多くの種類の不斉合成反応について研究が積み重ねられている.本稿では,私達が数年前に出会った,非常に珍しい不斉合成反応「直接エナンチオ収束反応」について述べたい.