6 0 0 0 OA Economic Use of Camels in Kazakhstan

- 著者

- Sabir T. NURTAZI Margulan K. IKLASOV Kaoru IMAMURA

- 出版者

- The Japanese Association for Arid Land Studies

- 雑誌

- 沙漠研究 (ISSN:09176985)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.199-203, 2017 (Released:2017-05-04)

- 参考文献数

- 13

For thousands of years, the camels were the main working pack animals in the nomadic pastoralist economy of Kazakh ancestors. Later in the 19-20th centuries, with the expansion of the network of dirt roads, camels were successfully used as draft animals, which caused spread of these animals beyond their natural habitat to the southern provinces of Russia.The number of camels in Kazakhstan in 1927, in the Soviet period, has reached its maximum 1.69 million. With the development of mechanized transport, the value of camels as draft animals fell, at the same time the demand for camel specific products, such as milk, meat, wool, leather, was limited. Great damage to agriculture was caused by ill-conceived socio-economic reforms in the 1930s, which led to catastrophic camel population decline. Later, the number of camels slightly increased and stabilized, the level of selection and breeding work and the proportion of purebred animals have increased. Ever since Kazakhstan gained independence the total number of camels has been increasing gradually in the area of their natural habitat, which is associated with high profitability of camel breeding in deserts and semi-deserts of the south-western regions of Kazakhstan. Productive camel breeding allows involving these lands and its people in economically profitable production. Improvement of breed and productive qualities of camel is very important in the country.

6 0 0 0 OA 遮光レンズ眼鏡装用で改善した, Irlen症候群と考えられる読字障害の1例

- 著者

- 草野 佑介 粟屋 智就 齊藤 景子 吉田 健司 井手 見名子 加藤 竹雄 平家 俊男 加藤 寿宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.6, pp.445-448, 2015 (Released:2015-11-20)

- 参考文献数

- 9

Irlen症候群は視知覚の異常が原因とされる読字障害の特殊型である. 特定の遮光レンズ眼鏡やカラーフィルムにより症状が改善することが特徴とされているが, それらの効果には懐疑的な意見も多くIrlen症候群の存在自体にも議論がある. 今回, 我々は羞明などの視覚過敏症状を呈し, 遮光レンズ眼鏡の有無により読字能力が大幅に左右された読字障害の8歳女児を経験した. 遮光レンズ眼鏡がプラセボ効果である心因性視力障害の可能性は完全には否定できないものの, その症状や経過はIrlen症候群の特徴に非常によく合致していた. 本症例では, 遮光レンズ眼鏡非装用下では全く本が読めない状態から, 遮光レンズ眼鏡装用下では年齢相応の読字能力を示し, 何らかの光学的な情報処理の異常が読字に影響を与えていると推察された. Irlen症候群は現在では読字障害, 学習障害全般や一般人口を対照に曖昧にその概念を拡げているが, その科学的な意味付けには本症例のような特徴的な症例を集積する必要がある. 同時に, 遮光レンズ眼鏡という簡便な手法により容易に矯正されうる点で, 学習障害に携わる医療関係者や支援者が記憶しておくべき概念であると考えられる.

- 著者

- Hideo MATSUMOTO

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.2, pp.69-82, 2009-02-28 (Released:2009-02-12)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 6 7

This review addresses the distribution of genetic markers of immunoglobulin G (Gm) among 130 Mongoloid populations in the world. These markers allowed the populations to be clearly divided into 2 groups, the northern and southern groups. The northern group is characterized by high frequencies of 2 marker genes, ag and ab3st, and an extremely low frequency of the marker gene afb1b3; and the southern group, in contrast, is indicated by a remarkably high frequency of afb1b3 and low frequencies of ag and ab3st. Based on the geographical distribution of the markers and gene flow of Gm ag and ab3st (northern Mongoloid marker genes) from northeast Asia to the Japanese archipelago, the Japanese population belongs basically to the northern Mongoloid group and is thus suggested to have originated in northeast Asia, most likely in the Baikal area of Siberia.(Communicated by Osamu HAYAISHI, M.J.A.)

6 0 0 0 OA アイヌ衣服と文様の変遷

- 著者

- 津田 命子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.12, pp.893-898, 2004-12-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 11

糖尿病の発症には、糖質のみならず、脂質など様々な栄養素の摂取量やその代謝が影響している。我が国の糖尿病患者増加の背景として、必ずしも"飽食"のみが原因ではないと考える。近年、糖尿病患者にナイアシン(ニコチン酸及びニコチンアミド)を投与すると、ナイアシンの生体内代謝産物であるメチルニコチンアミドの血中濃度が上昇し、血中のH_2O_2レベルの上昇とともにインスリン抵抗性を引き起こすことが報告されている。一方、脂肪細胞によって作り出される、エネルギーの取り込みと消費の制御に重要な役割を果たすレプチンというペプチドホルモンがある。レプチンは食事後20~30分後に分泌され、脳に摂食抑制信号が送る役割を果たす。また、脂肪組織自体にも働きかけ、エネルギー代謝の増大の指示を出す。逆に、脂肪が増えるとレプチンも増え、レプチンが脳の容量に対して飽和状態に陥ることでレプチン抵抗性という状態を引き起こす。これが肥満原因の一つになるとも言われている。我々は、脂肪細胞にニコチンアミド(NA)を添加して培養を行い、レプチンの産生にどのような影響を及ぼすのか検討を行った。NAの濃度をそれぞれ変えて1週間および2週間培養を行い、細胞あたりのレプチン産生量を測定した。1週間培養を行った場合は、1mMの濃度まではレプチン産生が約3倍に増加した。2週間培養を行った場合は、0.1mM以上のNA濃度ではレプチン産生が約3分の1に低下していた。これらの実験結果より、NAは短期的には脂肪細胞のレプチン産生を増加させ、レプチン抵抗性を起こす可能性がある。長期的にはレプチンの産生を低下させ、肥満を引き起こす可能性が示された。ナイアシン投与で糖尿病患者にインスリン抵抗性を起こすという報告と今回の実験結果を考え合わせれば、糖尿病患者にナイアシンを投与する治療は慎重に検討されるべきである。

- 著者

- Hossein Ashrafi Sammy De Grave

- 出版者

- Carcinological Society of Japan

- 雑誌

- Crustacean Research (ISSN:02873478)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.79-89, 2023-09-09 (Released:2023-09-09)

- 参考文献数

- 20

During 2019, two specimens belonging to a new species of the alpheid shrimp genus Automate De Man, 1888 were collected from two islands in the northern part of the Persian Gulf. The new species is a member of the A. hayashii group which hitherto only comprised two species. However, the new species A. arturi can be separated from them by several morphological features: a shorter rostrum with rounded tip, a shorter stylocerite barely extending beyond the first antennular article, the scaphocerite not reaching to the end of the second antennular article, the third maxilliped coxa with a subtriangular-shaped lateral plate, the ischia of the first pereiopods (chelipeds) dorsally armed with spiniform setae and ventrally with a small tubercle, and the ischia of the walking pereiopods armed with a single ventrolateral spiniform seta.

6 0 0 0 OA 仮想通貨の登場が国家・社会・経済に与える影響

- 著者

- 岡田 仁志

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.183-192, 2015-01-01 (Released:2015-01-01)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

ビットコインなどの分散型仮想通貨は,P2Pと電子認証の技術を応用してこれまでとは全く異なる価値流通の仕組みを現出した.それは,発行主体の存在しない分散的な構造でありながら,私人間の支払を完了させる価値認証システムである.従来の電子マネーがクローズドループであったのに対して,仮想通貨はあたかも現金のように転々流通する.そして,中央銀行の手によらない通貨発行は,国家が独占してきた通貨高権に疑問を投げ掛ける.本稿では,通貨はなぜ国家が発行しなければならないのか.国家によらない通貨発行は理想であると言えるか.シニョレッジ(貨幣発行益)を独占する者は本当に存在しないのか.仮想通貨の登場が問いかける諸論点について考察する.

6 0 0 0 IR イヌの進化に関する研究 : 認知能力の犬種間比較と関連遺伝子の探索

6 0 0 0 OA チェルノブイリ事故後の環境影響

- 著者

- 杉浦 紳之

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.419-425, 2011 (Released:2019-09-06)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

6 0 0 0 OA 大阪城公園の初期計画における設計者椎原兵市の意図

- 著者

- 小野 芳朗

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.5, pp.417-420, 2013 (Released:2014-05-08)

- 参考文献数

- 18

Osaka Castle Park and the tower were rebuilt in 1931 celebrated for the accession of Showa Emperor. The style of the castle tower was studied historical investigation through the building by Prime Minister, Hideyoshi Toyotomi to reconstruct the space of the end of 16 C. However, the building as the heritage and the modern equipment coexisted by the construction of a building of Headquarter on Military Army Division. In this paper, an authentic design concept was discussed by a primary designer of Osaka Castle Park, Hyo’ichi Shiihara who was an engineer of Ministry of the Palace and moved to the Osaka City Bureau in 1920 as a chief of Park section. It becomes clear the description of his design concept with Osaka Castle Park by the comparison between a document written in the year when he moved to Osaka City and the one written after the construction of the Park. His primary concept was the construction of the space of the Emperor in Osaka City like to Tokyo, Kyoto and Nagoya, for example, the Palace as the Imperial Villa and the historical museum of the Emperor’s family and ancestors. As an engineer of Osaka City, his concept on the Park would change to the one beside the standard shown by the City Planning Bureau of National Government.

6 0 0 0 OA 科学における創造性の心理学 [A. B. Migdal]

- 著者

- 土岐 博

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.5-7, 1988-01-05 (Released:2020-04-15)

6 0 0 0 OA 体位性頻脈症候群の温故知新

- 著者

- 田村 直俊

- 出版者

- Japan Society of Neurovegetative Research

- 雑誌

- 自律神経 (ISSN:02889250)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.63-70, 2023 (Released:2023-06-23)

- 参考文献数

- 50

体位性頻脈症候群(PoTS)の研究史を展望すると,その本態は理論的には解明済みである.現在のPoTSは英語圏のDa Costa症候群(1871),ドイツ語圏の迷走神経症(1892)・植物神経緊張異常(1934),スウェーデンの動脈性起立性貧血(1927)に相当する.英語圏・ドイツ語圏では,自律神経活動と情動の異常が共存する病態(心身症)と認識されていたが,心身症の解釈は両言語圏で異なり,前者では自律神経活動が情動の影響を受ける,後者では内受容感覚によって自律神経活動と情動が同時に惹起されると理解されていた.スウェーデンでは情動の問題を棚上げし,静脈循環の異常による静脈貯留症候群と説明されていた.現在,PoTSの情動異常が再認識され,原因として内受容感覚の異常が注目されている.内受容感覚の異常(亢進?)を想定すれば,PoTSの循環動態も心肺圧受容器反射のunloading過大で説明できる.

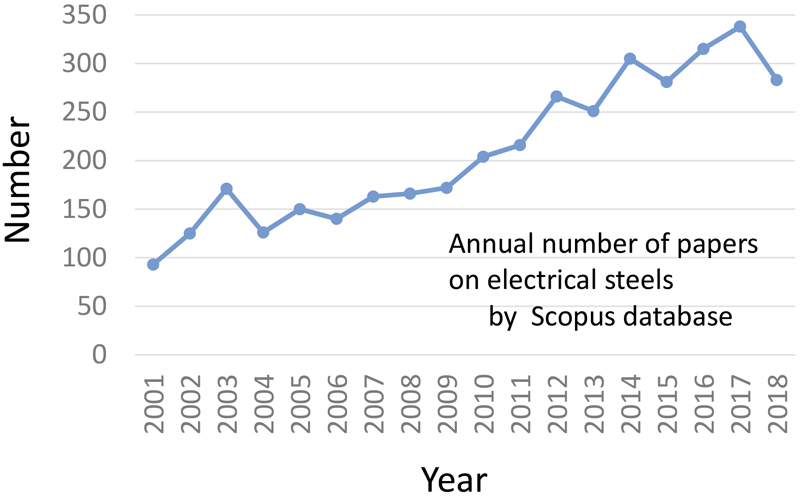

6 0 0 0 OA 無方向性電磁鋼板の最近の開発動向

- 著者

- 早川 康之

- 出版者

- 一般社団法人 日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.10, pp.683-696, 2020 (Released:2020-09-30)

- 参考文献数

- 76

- 被引用文献数

- 1 5

This paper gives an overview of developments in the field of non-oriented electrical steels that are widely used in motor cores in recent years, focusing mainly on texture control. ND//<100> texture is recognized as the ideal texture for application to motor cores. To obtain a suitable texture, precise control is required during each manufacturing process. This involves adjusting the chemical components during the steel making, fine temperature and reduction control during hot rolling, temperature control during hot-band annealing, temperature and reduction control during cold rolling and heating rate and temperature control during final annealing. High silicon Fe-Si alloy containing 6.5 mass% Si has been recognized as a promising core material for high frequency applications. When producing high silicon steel by the continuous chemical vapor deposition (CVD) siliconizing process, materials with a gradient Si concentration in the sheet thickness direction have been found to display superior high-frequency iron loss.

6 0 0 0 OA Human diet of premodern mainland Japan: a meta-analysis of carbon and nitrogen stable isotope ratios

- 著者

- Takumi Tsutaya Naomi Doi Chiaki Katagiri Rikai Sawafuji Minoru Yoneda

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- Anthropological Science (ISSN:09187960)

- 巻号頁・発行日

- pp.230718, (Released:2023-12-15)

The development of the modern industrialized food production system has resulted in a homogeneous human diet worldwide. However, it is not clear whether a developed food production system led to a homogenized human diet also in ancient societies. Due to the lack of large archaeological datasets, we know little about the chronological trends and ancient circumstances of dietary homogenization. Here we compiled carbon and nitrogen stable isotope ratios, indicators of palaeodiet, of adult human skeletons from premodern mainland Japan (AD 1603–1868, n = 318) to investigate chronological changes in diet. Comparison with datasets from Japan in modern, premodern (Edo), and foraging (Jomon) periods showed that the human diet was rapidly homogenized isotopically in modern times. Premodern people in Japan typically obtained dietary proteins from C3 crops and fish, and the establishment of agriculture created a new isotope dietary niche compared with the foraging period. Dominant protein contributions from agricultural C3 crops cultivated with organic fertilizers and/or rice that are grown in paddy fields with denitrification increased premodern human nitrogen isotope ratios without increasing their carbon isotope ratios. Diet differed according to the social status of individuals or the availability of foods, and a unique diet can be seen in people in higher social classes such as the Shogun family. Meta-analysis of stable isotope ratios of archaeological human skeletons enables a comprehensive understanding of human dietary change through time and regional variations.

6 0 0 0 OA 生活兒を得た績発性腹膜妊娠の1例

6 0 0 0 OA カラオケ歌唱による声質変化と水分摂取の関係

- 著者

- 足立 千浪 吐師 道子 城本 修 土師 知行

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.195-200, 2014 (Released:2014-09-05)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

カラオケ歌唱による声質変化の有無,声質変化と水分摂取の関係を解明するため1) 16曲のカラオケ歌唱はその後の音声のjitter・shimmer・harmonic-to-noise ratio(HNR)に変化をもたらすか,2)カラオケ歌唱中の水分摂取の有無はカラオケ後の音声のjitter・shimmer・HNRの変化程度に差をもたらすかを検討した.その結果,16曲のカラオケ歌唱はその後の低い声と出しやすい声の高さの発声に影響を及ぼすことが示された.しかしVEによる喉頭所見では炎症や血腫等の著明な変化は見られず,カラオケ後の音響特徴の変化が血腫等に起因するものではない可能性が示唆された.また,声の高さやパラメータを通じた水分摂取の効果は見られなかったが,高い声での発声が水分摂取の有無に敏感である可能性が示唆された.

6 0 0 0 OA 福沢先生の朝鮮御経営と現代朝鮮の文化とに就いて

6 0 0 0 OA [D21] 歴史情報としての法令データベースの構築

- 著者

- 佐野 智也 外山 勝彦 駒水 孝裕 増田 知子

- 出版者

- デジタルアーカイブ学会

- 雑誌

- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.s2, pp.s142-s145, 2023 (Released:2023-10-20)

- 参考文献数

- 9

国家・社会制度に関する政策は、法令を通して制度化されるため、日本社会の動きは、法令情報を介して捉えることができる。本研究は、制定・改正などを通じた法令の連続的変遷を把握し、日本の国家・社会運営の長期的変化を調査するための研究基盤の確立を目指すものである。その最初の目標として、明治以降の全法令を検索可能なオープンデータベースシステムの構築を進めているが、現在、明治 19(1886)年から平成 29(2017)年までに公布された法律と勅令のXML文書化を完了し、それらの全文検索が可能なデータベースの構築を終えた。本報告では、既存のデータベースの問題点について述べた上で、構築したデータベースを説明する。

6 0 0 0 OA 分類することの暴力について~ルッキズムを支えてきたもの

- 著者

- 北山 晴一

- 出版者

- 日本顔学会

- 雑誌

- 日本顔学会誌 (ISSN:13468081)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.15-22, 2022-12-21 (Released:2022-12-21)

6 0 0 0 OA 野外に於ける蛇の体温 1,シマヘビ

- 著者

- 深田 祝

- 出版者

- 日本爬虫両棲類学会

- 雑誌

- 爬虫両棲類学雑誌 (ISSN:02853191)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.25-32, 1985 (Released:2009-03-27)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2

1958年5月から1969年10月の間に野外に於て,シマヘビ1434匹の体温を測定した。これらのデータを分析して次のことが判った。平均体温(28.7℃)は気温よりむしろ地温との相関が強かった。月別の平均体温をみると,3月(25.4℃)から6月(30.7℃)に向け漸次上昇し,6月から9月(30.7℃)までは8月(31.7℃)がやや高い外は有意差はない,そうして10月(27.7℃),11月(23.0℃)と下降する。各月の最高体温をみると4月(35.6℃)から10月(34,4℃)迄は,10月がやや低いほかは36℃内外を保っている。雌の体温(29.2℃)は雄(28.2)より有意に高い。また,胃に食餌を含有する蛇の体温(29.2℃)は胃が空の蛇(28.6℃)より有意に高からた。また,体温と地温の差および地温と気温の差の分布状態からシマヘビの体温調節について論じた。