- 著者

- Shuhei ENOMOTO Hiroki KUZUNO Hiroshi YAMADA

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)

- 巻号頁・発行日

- vol.E105.D, no.11, pp.1890-1899, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 3

CPU flush instruction-based cache side-channel attacks (cache instruction attacks) target a wide range of machines. For instance, Meltdown / Spectre combined with FLUSH+RELOAD gain read access to arbitrary data in operating system kernel and user processes, which work on cloud virtual machines, laptops, desktops, and mobile devices. Additionally, fault injection attacks use a CPU cache. For instance, Rowhammer, is a cache instruction attack that attempts to obtain write access to arbitrary data in physical memory, and affects machines that have DDR3. To protect against existing cache instruction attacks, various existing mechanisms have been proposed to modify hardware and software aspects; however, when latest cache instruction attacks are disclosed, these mechanisms cannot prevent these. Moreover, additional countermeasure requires long time for the designing and developing process. This paper proposes a novel mechanism termed FlushBlocker to protect against all types of cache instruction attacks and mitigate against cache instruction attacks employ latest side-channel vulnerability until the releasing of additional countermeasures. FlushBlocker employs an approach that restricts the issuing of cache flush instructions and the attacks that lead to failure by limiting control of the CPU cache. To demonstrate the effectiveness of this study, FlushBlocker was implemented in the latest Linux kernel, and its security and performance were evaluated. Results show that FlushBlocker successfully prevents existing cache instruction attacks (e.g., Meltdown, Spectre, and Rowhammer), the performance overhead was zero, and it was transparent in real-world applications.

- 著者

- Bingyi Liang Hikaru Sato Sachihiro Matsunaga

- 出版者

- Japan Mendel Society, International Society of Cytology

- 雑誌

- CYTOLOGIA (ISSN:00114545)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.4, pp.283-288, 2023-12-25 (Released:2023-12-25)

- 参考文献数

- 59

Gene editing technology based on the clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR) system has garnered widespread use in plant genomes because of its cost-effectiveness, efficiency, and simplicity. To avoid the integration of foreign genes and any DNA fragments into target cell genomes, researchers have developed a system that introduces in vitro-assembled ribonucleoproteins (RNPs) consisting of guide RNA (gRNA) and Cas protein into target cells, enabling direct genome editing. This system was designed to deliver RNPs through four distinct methods: polyethylene glycol (PEG)-mediated cell transfection, particle bombardment, electroporation, and lipid transfection. In recent years, CRISPR technology has been extensively applied for the genetic modification of plants, providing a strategic response to environmental challenges. Researchers have successfully established RNP genome editing systems in various plant species. Despite some remaining issues, the RNP genome editing system still shows significant promise for future applications in the production of non-genetically modified (non-GM) crops.

25 0 0 0 OA GPSによる地盤変位計測における気象の影響の補正方法の検討

- 著者

- 増成 友宏 清水 則一

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集F (ISSN:18806074)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.4, pp.437-447, 2007 (Released:2007-10-19)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 4 4

GPS(Global Positioning System)による変位計測の信頼性を向上させるためには,計測結果から真の変位と計測に混入する誤差との識別を行い,誤差を補正することが重要である.本研究では,GPS変位計測における誤差要因のうち,最も影響の大きいと考えられる気象条件による大気圏遅延について,その補正方法を検討し,気象補正が可能な基線解析プログラムを開発した.そして,実際の計測結果に適用しその妥当性を検証した.

- 著者

- 桐山 勉 川島 順 藤城 享 栗原 健一

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 第19回情報プロフェッショナルシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- pp.55-60, 2022 (Released:2022-07-01)

Open Science & Citizen Science時代において、IP Patent Information Scientistとして社会的なニーズテーマにて何かしらの社会貢献をしたい。具体的には国連が定めたSDGsテーマに沿う社会的テーマとして、「台風の制御技術の特許分析」を通して、社会貢献をしたい。更に具体的には、台風の制御技術を10個の詳細技術領域に分けて特許分析を行い、新たな社会的な知恵を纏めて提言を捻りだし、アイディア的ではあるが改善技術の進歩的な効果を狙う新規特許出願ができないか検討した。予稿集の配布前までに特許出願したい。先ずは、過去の学びの王道に沿って、官庁関連から報道・公開されている資料を学び、実際に関連する特許情報を調べて、その分析を試みた。そして、INFOSTA-SIG-PDG部会としてCitizen Scienceとして何かお役に立つことができないか、研究してみた。「台風の制御技術の特許分析」に対して、台風の膨大な自然エネルギーから1~3%のエネルギーを吸収し、それを社会に役立つ電気エネルギーに変換し、二次電池に蓄電する電気船の技術に的を絞り、研究を行った。これからのIP Landscape研究会にては、SDGsに沿った具体的な社会的ニーズテーマに沿って市民技術者勉強会を運営し、何らかの提案型・ビジネスモデル型提言を行うことこそ、IP Patent Information ScientistとしてCitizen Scienceを実践することだと、実感できた。当PDG部会の活動報告も兼ねて、発表する。研究成果として、Backcast-IPL法にて将来を先読みした台風のビジネスモデルに関する提言を行う。

- 著者

- Amaly Fong Lee Adan Vega Saenz

- 出版者

- Fuji Technology Press Ltd.

- 雑誌

- Journal of Disaster Research (ISSN:18812473)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.7, pp.1192-1198, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 1

The work performed by the urban search and rescue (USAR) teams is, from every standpoint, difficult to exactly define, since their main mission, which is to save lives, is joined by a series of tasks typical of disaster risk management, which makes them one of the most complex professions and therefore, with the strictest training requirements. Within these requirements, the fact is that USAR teams must be trained to serve a wide population diversity, which also involves the skills to manage critical situations where an inclusive approach is vital. To face this challenge, it is necessary to develop inclusive strategies according to the reality of these teams. In this article, the authors perform a deep analysis to the existing literature and by means of an exhaustive evaluation get to propose an inclusive model for the USAR teams. This model allows to define not only the reach of the inclusion term in these teams, but also helps to establish strategies to reformulate the training plans and programs of recruiting and retention of new members.

- 著者

- Hideyuki Katsura Yukio Suga Anna Kubo Hayato Sugimura Kaname Kumatani Kazunobu Haruki Miwa Yonezawa Ayaka Narita Rei Ishijima Hiroaki Ikesue Hitomi Toi Naoko Takata

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.98-103, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1

Hypomagnesemia commonly occurs as a side effect of panitumumab treatment. In severe cases, temporary discontinuation or dose reduction of panitumumab may be necessary. Proton pump inhibitors (PPIs) are reportedly potential risk factors for hypomagnesemia. We conducted a multicenter study to assess the impact of PPIs on the risk of grade 3–4 hypomagnesemia in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) receiving panitumumab. We adjusted for potential bias using a propensity score-matched analysis and retrospectively reviewed the medical records of patients. Hypomagnesemia severity was graded according to the Common Terminology Criteria for Adverse Events, version 5.0. A total of 165 patients were enrolled in this study. The incidence of grade 3–4 hypomagnesemia was significantly higher in the PPI group than in the non-PPI group, both before (20.0% [30/60] vs. 8.0% [8/105], p = 0.026) and after propensity score matching (16.2% [6/37] vs. 0% [0/37], p = 0.025). In the propensity score-matched cohort, the risk of grade 3–4 hypomagnesemia was significantly higher in the PPI group (odds ratio, 2.19; 95% confidence interval, 1.69–2.84; p = 0.025). These findings suggest that concomitant use of PPIs significantly increases the risk of grade 3–4 hypomagnesemia in patients with mCRC receiving panitumumab. Therefore, close monitoring of these patients is imperative.

2 0 0 0 母体免疫活性化による自閉スペクトラム症の発症メカニズム

- 著者

- 月岡 耕太郎 岡崎 朋彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.41-45, 2024 (Released:2024-01-01)

- 参考文献数

- 25

自閉スペクトラム症(ASD)は、社会性やコミュニケーションの障害、強いこだわりなどを示す脳機能障害であり、その発症率は近年増加の一途を辿っている。発症原因の約半数は遺伝要因では無く環境要因に起因すると考えられており、特に妊娠中の病原体感染によって引き起こされる母体免疫活性化(MIA)がASD発症のリスクを増加させる可能性が疫学及び動物実験により示されている。本項ではMIAによるASD発症メカニズムについて最近の知見を紹介する。

- 著者

- 日浅 崇馬 佐藤 隆紀 風間 英気 明 愛国 下条 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 2017 (ISSN:24243124)

- 巻号頁・発行日

- pp.2P1-K06, 2017 (Released:2017-11-25)

Within limbs of typical animals, there are bi-articular muscle-tendon complex crossing two joints. In particular, it is known that the bi-articular muscle-tendon complex between hip joint and knee joint contributes to the dynamic motion such as high jumping and fast running. This realizes transfer of the torque between the two joints and storage and reuse of the elastic energy. In this paper, we introduce the muscle-tendon complex between hip joint and knee joint to the hind legs of the quadruped robot. In the vertical jump simulation, we confirmed that the mechanism enabled the leg to transfer the torque between the two joints and the leg with the mechanism realized higher jump than the one without it. A prototype of the mechanism has been fabricated also.

2 0 0 0 OA 中能登農道橋の設計と施工

- 著者

- 前川 久義 池田 俊文 村田 信之 内田 秀樹

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.469-478,a3, 2000-05-01 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 5

中能登農道橋は, 石川県中島町と七尾湾に浮かぶ能登島を結ぶ全長620mの海上橋で, 橋長170mのPC2径問連続箱桁と, 橋長450mのPC3径間連続斜張橋で構成されている。PC斜張橋の中央支間は230mであり, わが国最大級の規模であるとともに, 支持層が約50mと深く多数の転石を含む悪条件下において鋼管矢板井筒基礎が採用されている。本報文は, 斜張橋部の設計活荷重見直し対応および斜張橋特有の動的解析, 耐風安定性に関する設計と海洋斜張橋の基礎工事や張出架設の技術的特色を中心に最新の技術知見を踏まえて報告するものである。

10 0 0 0 OA 2007年能登半島地震における強震観測点周辺の被害状況と地震動との対応性

- 著者

- 境 有紀 野尻 真介 熊本 匠 田中 佑典

- 出版者

- JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING

- 雑誌

- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.3, pp.79-106, 2008 (Released:2010-08-12)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 6 6

2007年能登半島地震を対象として, 震度6弱以上を記録した全ての強震観測点と5 強を記録した一部の強震観測点周辺の被害調査を行った.震度6 強を記録した全ての強震観測点周辺で, 全壊木造建物が見られた.中でもK-NET穴水と輪島市門前町走出震度計周辺では, 木造建物全壊率は20%近くに達していたが, 多くは老朽化した建物, 1階が商店等で開口部が広い建物であった.震度6弱を記録した観測点は, 全壊木造建物が見られたところとそうでないところがあり, 同じ計測震度でも被害状況にばらつきが見られた.また, いずれの強震観測点周辺にも非木造建物で大きな被害を受けたものは見られなかった.強震記録を見ると, 様々な周期特性をもった地震動が発生しており, 中でも周辺に大きな建物被害があり, かつ, 1.5-2秒程度とやや長い周期に大きな応答をもった地震動が初めて記録されたJMA 輪島は, 貴重なデータとなった.収集した建物被害データと観測された強震記録を用いて, 建物被害と地震動の性質の関係について検討した結果, 強震観測点周りの被害は, 概ね建物の大きな被害と相関が高い1-2 秒応答で説明できるものであったが, JMA輪島の被害レベルは, やや説明が難しいものであった.

37 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症社会における災害ボランティア排斥言説の検討

- 著者

- 宮前 良平 大門 大朗 渥美 公秀

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.94-113, 2023 (Released:2023-04-27)

- 参考文献数

- 53

本研究は,コロナ禍前後での災害ボランティアに対する排斥言説を検討し,その背後にある外集団と内集団の境界画定のなされ方を明らかにすることを目的とする。コロナ禍において社会的マイノリティへの排斥の増加が指摘されているが,このような排斥は,外集団と内集団の境界が明確な際に生じている。本研究では,コロナ禍前後での日本における災害ボランティアへのTwitter上の言説を対象とし,境界が比較的流動的な災害ボランティアへの排斥的な言説構造がコロナ禍前後でどのように変化したのかを分析した。その結果,災害発生時には怒り感情を含むツイートが有意に増え,コロナ禍には不安感情を含むツイートが有意に増えたことが確認された。次に,コロナ禍前後での災害発生時のボランティアに対するツイートを比較すると,コロナ禍のほうが災害ボランティアに対してネガティブなツイートの割合が増えることが明らかになった。さらに,ツイートの内容を詳細に分析すると,コロナ禍において災害ボランティアを排斥する言説には,感染者/非感染者の区別よりも,県内在住者/県外在住者という明確な境界画定があることが示唆された。このような県内か県外かという境界画定は,コロナ禍以前から見られたものであるが,コロナ禍における感染拡大防止という規範が取り入れられ強化されたものであると考えられる。

2 0 0 0 OA 情報教育の課題

- 著者

- 坂元 昂

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.3, pp.229-241, 1990-09-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 34

4 0 0 0 バイラテラル制御における周波数修正法の有効性検証

- 著者

- 椿 崇裕 小林 聖人 上田 好寛 元井 直樹

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.144, no.1, pp.28-34, 2024-01-01 (Released:2024-01-01)

- 参考文献数

- 25

For operability improvement, this paper proposes a frequency modification method using fast Fourier transform (FFT) in a bilateral control. A bilateral control is one of the remote control methods with tactile sensation. The bilateral control system consists of the leader and follower systems. By using FFT, the position response and estimated force in the leader and follower systems are converted from the time domain to the frequency domain. In the frequency domain, frequency modification is conducted. After the frequency modification, the frequency domain data is reconverted to the time domain by using inverse FFT. Therefore, the proposed method enables frequency modification that is easy for the operator to manipuate in the bilateral control. For the confirmation of the validity of the proposed method, the experiments that imitate drilling tasks were conducted.

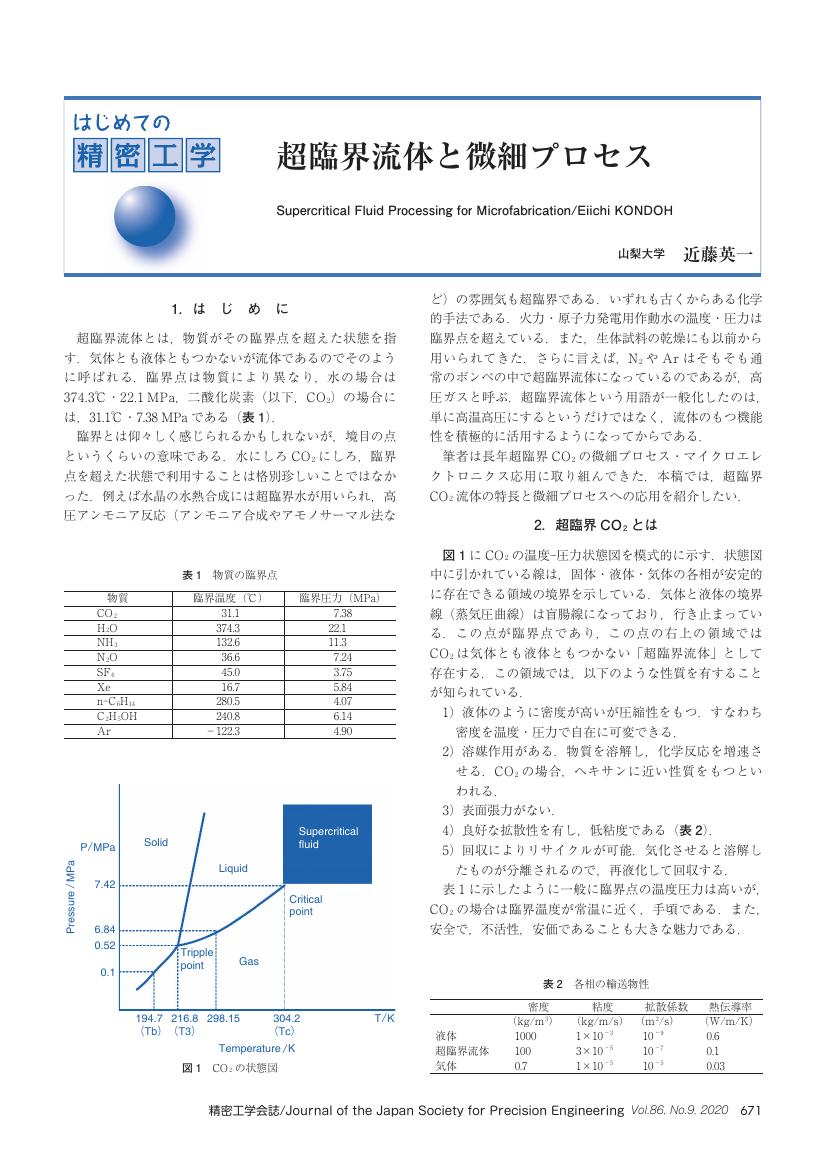

3 0 0 0 OA 超臨界流体と微細プロセス

- 著者

- 近藤 英一

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.9, pp.671-674, 2020-09-05 (Released:2020-09-05)

- 被引用文献数

- 1 1

19 0 0 0 OA 2022年6月能登地方の地震によるK-NET正院(ISK002)の地震動特性と地盤構造

- 著者

- 岩田 知孝 浅野 公之 宮本 英 緒方 夢顕

- 雑誌

- 日本地震学会2022年度秋季大会

- 巻号頁・発行日

- 2022-09-15

2022年6月19日に石川県能登地方でMJ5.4の地震が発生して,K-NET正院(ISK002)では震度6弱を観測し,周辺で被害が生じた.この記録は周波数1Hz程度が卓越していることが見てとれた.染井・他(2022)では,ISK002を含む北陸地方の強震観測点記録を用いて,スペクトルインバージョンにより観測点サイト増幅特性を求めているが,ISK002のそれは,地震基盤面相当の地表観測点のサイト増幅特性を2とした時に,解析周波数帯の0.2-10Hzにおいて,10倍以上の増幅特性を持っていることが示されている.染井・他(2022)では観測点サイト増幅特性を1次元重複反射理論に基づく理論増幅と仮定して,当該サイトのS波速度構造の推定も行っている.これらの結果からはISK002においては,工学的基盤面相当以浅の浅部地盤構造による地震波への影響が大きいと推定されている. 一方,珠洲の平野部においては,1993年能登半島沖地震(MJ6.6)においても建造物被害が発生しているが,単点微動による地盤の卓越周波数特性から,被害を及ぼした地震波の特性と沖積層厚についての議論がなされていた(土質工学会・1993年地震災害調査委員会(1993)). 本研究ではこれらの調査結果を踏まえ,微動アレイ探査を実施し,当該地域の地質ボーリング資料などをもとに,ISK002及び周辺地域の浅部地盤構造と地震動増幅特性についての議論を行う. 参考文献:社団法人 土質工学会・1993年地震災害調査委員会(1993), 1993年釧路沖地震・能登半島沖地震災害調査報告書,404pp. 染井一寛・浅野公之・岩田知孝・大堀道広・宮腰 研(2022) , 北陸地方の強震観測点におけるサイト増幅特性とそれを用いた速度構造モデルの推定,京都大学防災研究所研究発表講演会, B120. 謝辞: 国立研究開発法人防災科学技術研究所強震観測網(https://doi.org/10.17598/NIED.0004)のデータを利用しました.関係諸氏に感謝致します.本研究は令和4年度科学研究費(特別研究促進費)「能登半島北東部において継続する地震活動に関する総合調査」(22K19949,研究代表:平松良浩(金沢大学))によるサポートを受けました.記して感謝致します.

3 0 0 0 OA 558. 武家相撲の変遷と勧進相撲発生に対する一考察 : 特に背景について

- 著者

- 大山 惣寿郎 佐藤 豊 平間 光雄 塔尾 武夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.5, pp.280, 1968-07-05 (Released:2016-12-31)

16 0 0 0 OA 災害時における市町村議会議員の活動実態と役割意識に関する研究

- 著者

- 杉山 和則 石原 凌河 土山 希美枝

- 出版者

- 一般社団法人 地域安全学会

- 雑誌

- 地域安全学会論文集 (ISSN:13452088)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.155-164, 2021-11-01 (Released:2022-03-03)

- 参考文献数

- 17

This study clarified the actual activities and role consciousness of members of municipal council a disaster, and considered what kind of actions members should take in future disasters, and what kind of parliamentary system is necessary for this purpose. As a result, it was found that council members acted in multiple capacities a disaster, such as as a member of the council, a politician, or a member of the community, and that the activities that council members who were affected by the Osaka North Earthquake focused on a different for each councilor. In addition, we pointed out the necessity of a system for examining the individuality of council members during the initial response period before a disaster, and a system for discussing policies as a council after a disaster.

5 0 0 0 OA 生成AIの発展と新たなコンテンツ経済圏

- 著者

- 栄藤 稔

- 出版者

- 総務省情報通信政策研究所

- 雑誌

- 情報通信政策研究 (ISSN:24336254)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.25-51, 2023-11-20 (Released:2023-12-28)

- 参考文献数

- 51

生成AIの技術進化が2022年から急激に加速し、ユーザーを取り込んだ新たなコンテンツ経済圏が形成されようとしている。2014年に発明されたGAN(生成的敵対ネットワーク)という技術により、人が区別できないほど精巧な画像が自動生成されるようになった。さらに、2016年、データを高度に抽象化する深層学習技術、トランスフォーマーが登場した。これは「データを与えさえすれば機械が自動学習する」という教師なし学習の大きなブレークスルーとなった。そして2022年、ChatGPTに代表されるコンテンツを自動生成する技術が登場し、多様なメディアを対象として急速に進化しようとしている。深層学習の進化、音声や画像認識の実用化、そしてこれらの技術組み合わせることで、従来人間が行っていた文章の執筆、絵の描画、楽曲の制作、動画の撮影や編集といったクリエイティブな作業がAIによって置き換えられる時代が到来した。コンテンツ制作の主体がプロのクリエーターから一般の人々へと移行する可能性が出てきた。従来のクリエーター中心の視点から、ユーザー中心の視点へのコンテンツ経済圏のシフトが予見される。AIが作成したコンテンツをAIGC(AI Generated Content)と呼ぶ。それがどのような経済圏を作るかを議論したい。脚本の生成や俳優の演技のデジタル複製・変更が簡単に行えるようになり、これが脚本家や俳優の役割や権利への影響をもたらすことが予想される。このような変化は、クリエーターとして知られる脚本家、アニメーター、俳優などの様々な分野の専門家たちの生態系に大きな変動を引き起こす可能性がある。日本には、ポケモンに代表されるキャラクターコンテンツを中心とした世界的に成功を収めているメディアフランチャイズ事業や、ユーザー主導でのコンテンツの流通を特徴とするコミュニケーションマーケットなどの独自の文化が存在する。その代表例として初音ミクを取り上げる。デジタル技術の進化、ユーザーの積極的な参加、ファンの熱狂、そして柔軟な著作権管理を組み合わせたビジネスモデルが、日本において生成AIを効果的にビジネスに取り入れるための良い土壌を形成している。今後、ソーシャルメディアと生成AIの組み合わせによって、ユーザー生成コンテンツ(UGC)がAIGCと一体化し、世界的に広がっていくことが期待される。一方で、生成AIの技術の利用には、著作権法の問題や倫理的な課題など、様々な問題が伴う。特に、人間の感性や独自性を持つコンテンツの生成に関しては、AIとのバランスをどのように取るかが重要となる。生成AI技術と人間のクリエーターが対立するのではなく、互いに共存し、新しい形のコンテンツを共に生み出すことが、今後のコンテンツ産業の発展の鍵となる。

3 0 0 0 琉球・沖縄文化とアイヌ文化の比較研究-ヤマト文化を媒介として

本研究は、「日本」の両端に配置されているアイヌと沖縄のふたつの社会が、いかにヤマト社会と対峙しながら、そのアイデンティティを形成、維持してきたかという点に最終的な目的がある。ある社会のアイデンティティの核心にあるのは、言語および言語表現である。その素材として、アイヌ口承文学、琉球(首里)王府が16世紀〜17世紀に編纂した古歌謡集『おもろさうし』を主に扱った。特に、それらのテキストから、文字の無かった時代の「歴史」の復元を行う作業に労力を注いだ。たとえば、アイヌ口承文学から復元される「歴史」とは何か、『おもろさうし』から復元できる「歴史」とは何か、という問いである。「歴史」の復元の方法として、言語表現ばかりではなく、絵画や図像から「歴史」の復元を試みた。絵画、図像は、どのような社会や文化(精神世界を含めて)であったかを知るうえで重要な手がかりになるばかりではなく、文字の無かった社会の歴史復元においてはきわめて有効である。また、民俗、言語の立場から、アイヌ、沖縄の双方の社会を視野に入れた成果を得た。これは、現在のアイヌと沖縄の文化、言語を比較しようとするものでなく、それぞれの文化のさらに基層にある民俗、言語を明らかにしようとするものである。本研究を展開していく過程で、琉球社会・文化の形成に関する、大きな研究の転換期を迎えた。奄美諸島社会の古代〜中世並行期にかけての考古学的状況が明らかになるにつれ、琉球社会が従来、考えられていたような内的な発展のみで形成したとは考えられなくなったことである。この問題は、言語にかかわる分野のみならず、さまざまな分野の見直しを迫る可能性があり、また本研究の課題にも深くかかわっていたため、最終年度には、その調査・研究も手がけた。

3 0 0 0 OA 大量遺伝子型データからのハプロタイプ推定

- 著者

- 東 隆一 古谷 博史 坂本 眞人

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会

- 雑誌

- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集 平成19年度電気関係学会九州支部連合大会(第60回連合大会)講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.59, 2007 (Released:2009-02-10)