3 0 0 0 OA 富士山東方で1.1kaに発生した大規模火山性斜面崩壊

- 著者

- 山元 孝広 石塚 吉浩 下司 信夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.126, no.3, pp.127-136, 2020-03-15 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 1 2

富士山東方の静岡県小山町の新東名高速道路の2018年度建設工事現場で,大規模な火山性の斜面崩壊堆積物を確認し,大御神岩屑なだれ堆積物と命名した.この堆積物は,大洞山東斜面に堆積していた富士火山起源のスコリア降下火砕物が表層崩壊を起こしたもので,その南東山麓に長さ4.5 km,最大幅1.5 km,体積9.3×106 m3の規模で広がっている.堆積物直下に神津島天上山テフラの降下層準があること,直上土壌の14C 暦年代から,発生時期は平安時代のAD 838から10世紀前半に特定された.この期間中には東海・南海連動の巨大地震であるAD 887の仁和地震が起きており,この地震動によって斜面崩壊が発生した可能性が強い.

3 0 0 0 OA 血管性うつ病

- 著者

- 三村 將

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.9-13, 2003-02-28 (Released:2010-11-19)

- 参考文献数

- 14

- 著者

- Ryo Sugawara Nana Shirasuka Tatsuki Yamamoto Kosuke Nagamune Kaito Oguchi Nitaro Maekawa Kozue Sotome Akira Nakagiri Shuji Ushijima Naoki Endo

- 出版者

- The Mycological Society of Japan

- 雑誌

- Mycoscience (ISSN:13403540)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.102-117, 2022-05-31 (Released:2022-05-31)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 3

We describe two new species of resupinate Sistotrema sensu lato (Cantharellales) collected in Japan: S. flavorhizomorphae and S. chloroporum. Both species have urniform basidia with more than four sterigmata and monomitic hyphal system, oil-rich hyphae in subiculum, which is typical for this genus. Sistotrema chloroporum is characterized by poroid hymenophore partly yellowish-green, basidia 4-6-spored, medium-sized basidiospores (4.5-6.5 × 3.5-6 µm), and broadleaf forest habitat. Sistotrema flavorhizomorphae is characterized by hydnoid-irpicoid hymenophore, bright yellowish rhizomorphs, basidia 6-8-spored, small basidiospores (3-3.5 × 2.5-3 µm), and pine forest habitat. Phylogenetic trees inferred from the fungal nrDNA ITS and LSU and the rpb2 sequences supported that both species were distinct and grouped with other ectomycorrhizal Sistotrema and Hydnum species, but their generic boundary was unclear. Mycorrhizae underneath basidiomes of both species were identified and described via molecular techniques. Mycorrhizae of S. chloroporum have similar characteristics to those of other Sistotrema s.l. and Hydnum species, i.e., S. confluens and H. repandum, whereas S. flavorhizomorphae has a distinct morpho-anatomy, for example, a distinct pseudoparenchymatous mantle. Comprehensive characterizations of basidiomes and mycorrhizae improve the taxonomic analysis of mycorrhizal species of Sistotrema s.l.

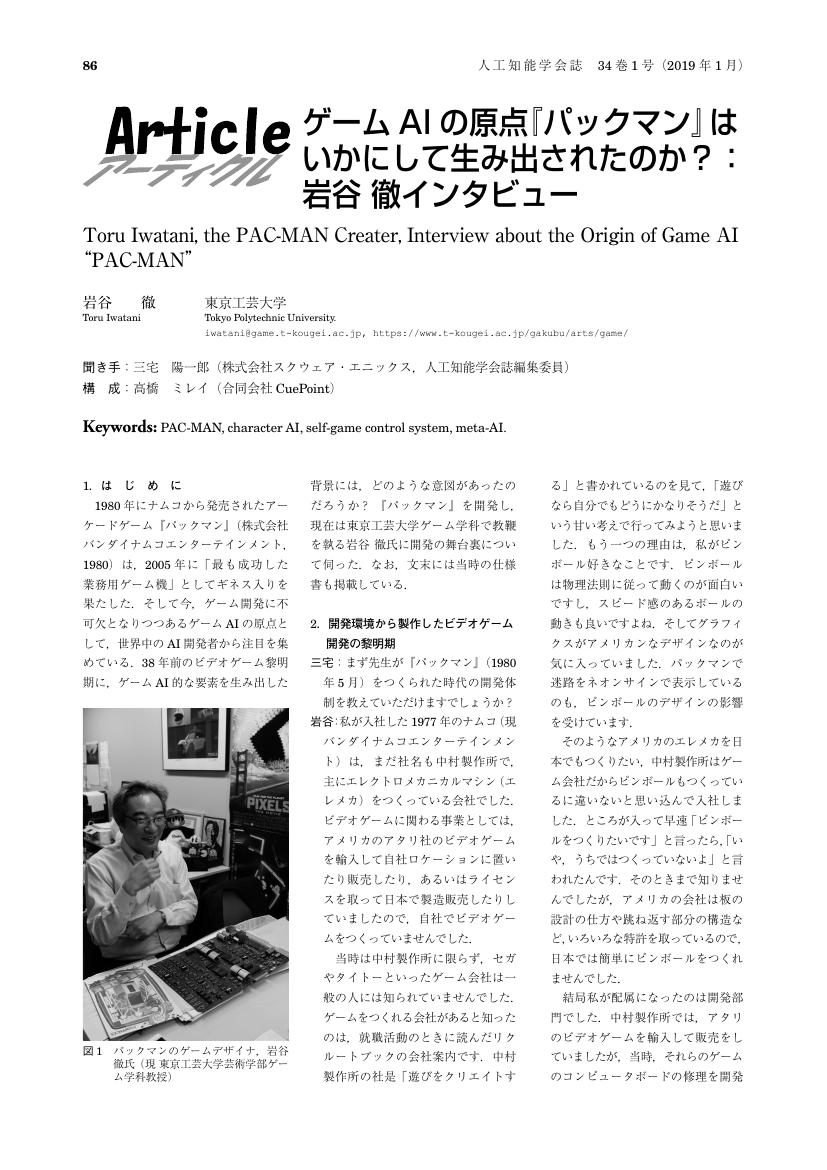

- 著者

- 岩谷 徹 聞き手:三宅 陽一郎 構成:高橋 ミレイ

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.1, pp.86-99, 2019-01-01 (Released:2020-09-29)

- 著者

- 大島 悟

- 出版者

- 島根大学大学院教育学研究科 教育実践開発専攻

- 雑誌

- 学校教育実践研究 (ISSN:24345245)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.11-27, 2019-03-29

竹島問題の平和的解決に向けては, 日韓の若者同士の対話や議論の積み重ねが大切であり, 民間レベルでは実際にそのような議論も行われている。本研究は, 日本の中学生が韓国の中学生と対話をする際にどのような対話を試みるのか, その対話の質を高めるための指導はどうあるべきかという問題意識に基づき, ①韓国の中学生との対話場面を想定した調査を行い, どのような対話をしようとするのかを分析し, その特色について明らかにすること, ②対話の質を高めるための社会科の授業実践を行い, 事前の調査結果との比較分析を行い, 対話の質がどのように変容したかを明らかにすること, ③これらの取組を通じて今後の授業開発への知見を得ること, を主たる目的としている。そのために本研究では, ①にある事前調査を行った後, 先行研究を踏まえて対話の相手である韓国の主張への理解を深めるための教材開発による実践「日韓国交正常化交渉と竹島問題」を行い, ②の分析を行った。その結果, 事前調査で多かった韓国への反論や日本の主張のみの記述が大幅に減少し, それぞれの主張を理解した上で, 国際司法裁判所への提訴や話し合いによる解決を提案しようとする記述が増えるなどの変容が認められた。また記述内容から,日本が正当に主張する立場からの指導をしたとしても, 解決に向けて考える際には, 生徒は多様な考えを示すことがわかった。これらの研究から, 今後の授業開発に向けて, 韓国の主張の理解のための近現代史学習の重要性, 平和的な解決に向けた対話を考える学習の有効性, 領土問題の学習を社会科において扱う可能性についての示唆が得られた。

3 0 0 0 OA 価値と理由の関係は双条件的なのか 価値のバックパッシング説明論の擁護

- 著者

- 安倍 里美

- 出版者

- 日本倫理学会

- 雑誌

- 倫理学年報 (ISSN:24344699)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.215-229, 2019 (Released:2021-05-17)

According to T.M. Scanlon’s buck-passing account of value(BPA), goodness is not a property that can provide a reason in itself, but is the purely formal, higher-order property of having some lower-order property that provides a reason. If this is correct, whenever we have reason to have a certain attitude toward something or to behave in a certain way, the object is valuable in some sense: that is, the relationship between reasons and values is biconditional. In addition, it implies the eliminativism of value, in the sense that it reduces the fact that something has value into a mere relationship between a reason-giving property and reasons, and it deprives value of its normative power to give reason. The present study attempts to defend the implications of the biconditonality of reasons and values. To undermine this, objectors need only establish one case where a reason does not bear on evaluations. We may have reason to respond to objects in favourable ways ─ for example, we might desire, respect, or recommend them ─ even though the objects are not at all valuable in themselves, or because we have reasons that have nothing to do with the objects’ value. Or, one may have a strong intuition that purely deontological reasons are completely separated from values. On the contrary, this study posits that we can affirm the consistency of BPA by introducing a distinction between derivative reasons and non-derivative reasons(what one might call “ultimate reasons”), or by clarifying the difference between the normativity of reasons and the normativity of deontology. In comparing the normative character of reasons and the deontic, I will also demonstrate the similarity between the normative feature of reasons and the evaluative function. In so doing, BPA becomes more plausible.

- 著者

- 三島 亜紀子

- 出版者

- 福祉社会学会

- 雑誌

- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.31-48, 2018

<p>19 世紀末から20 世紀初頭にかけてのシカゴは,社会学とソーシャルワーク</p><p>が袂を分かった象徴的な場といえる.市内には,セツルメント「ハルハウス」</p><p>とシカゴ大学社会学部があった.ハルハウスのアダムスらは近代的な都市が抱</p><p>える社会問題の解決に取り組み,ソーシャルワークの源流の一つに位置付けら</p><p>れている。これに対し,シカゴ大学のパークは都市を実験室と位置付け,アダ</p><p>ムスらの調査方法を女性がするものとしジェンダー化することによって,社会</p><p>学を差異化していった.</p><p> しかしながら日本では,このジェンダー化は成立しなかった.20 世紀前半</p><p>の日本の「ソーシャルワーカー」の多くは男性で,ジェンダーロールの反転現</p><p>象がみられたのである.当時の日本の研究者や実践家は欧米のソーシャルワー</p><p>クを精力的に学んでいたにもかかわらず.</p><p> 本稿では,日本のソーシャルワークと社会学領域の間にある「社会的なもの」</p><p>の解釈の違いを踏まえたうえで,日本で初めてソーシャルワークを実践した方</p><p>面委員の多くが男性であったという事実を検証した.戦前は地域の有力者や素</p><p>封家の家長が名誉職として方面委員となることが多かったが,現在では,女性</p><p>の民生委員が6 割を超えるようになるなど,変化を遂げてきた.この変化は参</p><p>加の動機づけや地域社会,価値観等に変化があったことを示していると考えら</p><p>れるが,「社会的なもの」を自助と公助と共助(互助)と捉える観点は今も強</p><p>固である.</p>

3 0 0 0 OA 理学療法学生の職業的アイデンティティと進学に対する動機づけの関連性

- 著者

- 藤田 大輔 高村 浩司 駒形 純也 玉木 徹 坂本 祐太 三科 貴博

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.6, pp.525-530, 2022 (Released:2022-12-15)

- 参考文献数

- 20

〔目的〕理学療法士養成課程における職業的アイデンティティと進学に対する動機づけの関連性を調査した.〔対象と方法〕理学療法士養成大学の第3学年の学生60名を対象にして,職業的アイデンティティと進学に対する動機づけについてアンケートを行った.〔結果〕職業的アイデンティティに対して知的向上心(β=0.40),外的報酬(β=0.22),青春謳歌(β=0.20)は正の影響があり,無気力(β=-0.40)は負の影響を及ぼした.〔結語〕理学療法士養成課程における職業的アイデンティティには,異なる因子の動機づけが関連することが示唆された.

3 0 0 0 OA 摂食障害傾向を持つ女子大学生の性格特性について

- 著者

- 大森 智恵

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.242-251, 2005 (Released:2005-06-15)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 1 1

本研究では,女子大学生の中の摂食障害傾向を持つ者にはどのような性格特性があるのかについてMMPIを用いて検討することを目的とした.その結果,摂食障害傾向を持つ者は11の臨床尺度で摂食障害傾向を持たない者よりも有意差に高い値を示した.各尺度に注目すると,摂食障害傾向を持つ者は自己統制がきかず衝動的に行動する傾向を示す第4尺度(精神病質的偏倚尺度)が高くならず,活動的で自己主張性を示す第5尺度(男子性・女子性尺度)が低くならなかった.これらのことから摂食障害傾向を持つ者は摂食障害者が示すとされる受動攻撃性はみられなかった.第4尺度が高くなかったことについては過食・嘔吐を抑制する可能性が,また受動攻撃性がみられなかったことについては気持ちや感情などを歪めずに表出できる可能性が考えられ,それらが摂食障害の発症を抑制している可能性が示唆された.

3 0 0 0 兵庫県南部地震における建物の中間層崩壊に関する研究

- 著者

- 神野 卓之 芳村 学 中村 孝也

- 出版者

- 日本コンクリート工学協会

- 雑誌

- コンクリート工学年次論文報告集 (ISSN:13404741)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.1201-1206, 2001-06-01

- 参考文献数

- 2

本論では,旧基準による鉄筋コンクリート柱を対象とした実験結果に基づく地震応答解析によって,兵庫県南部地震におけるコンクリート系建物の中間層崩壊について検討した。また,海外で屡々見られる複数層にわたる崩壊が兵庫県南部地震ではほとんど見られなかった要因についても検討した。その結果,兵庫県南部地震で中間層崩壊した建物に作用した入力地震動の大きさが分かり,また,入力がそれよりも大きければ,複数層で崩壊した可能性もあること,など,が分かった。

3 0 0 0 OA チーム・アイデンティフィケーション 理論的再検証

- 著者

- 出口 順子 辻 洋右 吉田 政幸

- 出版者

- 日本スポーツマネジメント学会

- 雑誌

- スポーツマネジメント研究 (ISSN:18840094)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.19-40, 2018 (Released:2019-01-19)

- 参考文献数

- 73

- 被引用文献数

- 5 1

Over the last three decades, the conceptual and theoretical importance of team identification has increased. However, many previous studies have confused role identity-based team identification with the group identity-based approach, failing to distinguish between these two constructs. In light of this concern, the current study presents a thorough review of the key concepts and theories underlying team identification. Through a conceptual analysis, we explained the construct of team identification and its impact on consumer behavior on the basis of four relevant theories (identity theory, social identity theory, organizational identification theory, and the consumer-company identification framework). Furthermore, an empirical study, which was a complementary part of this research, showed that the impact of group identity-based team identification on consumers' collective self-esteem and behavioral loyalty was stronger than that of role identity-based team identification. Our conceptual arguments and directions for future research contribute to the advancement of knowledge on sport fans.

3 0 0 0 OA 高校進学における学校外教育投資の効果

- 著者

- 盛山 和夫 野口 裕二

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, pp.113-126,en307, 1984-09-30 (Released:2011-03-18)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 4 1

The extra-school education by such as juku or private instructor is an important element in contemporary Japanese educational system. Those extraschool educations (abbreviated as ESE) are considered as producing undesirable effects on the public education, but there is a popular belief that the opportunity of educational attainment is enhanced by taking advantage of the ESE.In this paper we attempt to evaluate the extent to which this belief can be sustained on empirical grounds, especially the effect of parental socio-economic status on the difference of opportunity in senior high school entrance through the ESE investment during junior high school age. Samples are collected from graduates in 1982 of nine junior high schools in Sapporo. Questionaires were mailed to 2588 samples and returned from 470 male and 443 female respondents.Key variables in the analysis are family background factors (socioeconomic status of parents), amount of the ESE investment on jukti and private instructor, achievement test score (in terms of standardized score) at the age of seventh grade, change in the score from that time to the age of ninth grade, and ranking of senior high schools (trade school, for some respondents) which the respondents entered after the graduation.The analysis shows:(1) For male students, the ESE investment is positively correlated with parental socio-economic status, but no effect of the investment is found on either the change in the standardized score or the ranking of senior high school.(2) For female students, though the investment increases slightly the ranking of senior high: school through the change in the standardized score, the investment itself is not affected by parental socio-economic status.(3) Hence, for both male and female students, there is no causal chain from parental socio-economic status to the senior high school ranking through the ESE investment.(4) There are, however, for both male and female students, strong effects of parental socio-economic status on the senior high school ranking, directly, and indirectly through the test score at freshman age or the change in the score.

3 0 0 0 OA 描かれる空間の歪みについて ―参詣曼荼羅における地図のような表現―

- 著者

- 面出 和子

- 出版者

- 日本図学会

- 雑誌

- 図学研究 (ISSN:03875512)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.Supplement1, pp.179-184, 2008 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 10

参詣曼荼羅として, 社寺や名所を案内するために地図のように描かれた表現がある.それらは正確な地図ではなく, 見える風景を描いたものでもないが, 画面の中に社寺の建物や名所の位置関係をわかりやすく示している.本研究では, 地図のように描かれた≪富士参詣曼荼羅図≫と≪熊野那智参詣曼荼羅≫を対象にして, その描かれた空間の歪みについて, 図法の検討および実際の地形図との比較から, 表現の特徴を図学的な視点を通して考察する.結果として, 2つの参詣曼荼羅に描かれた建物は, 図法的にみると, 斜投象と軸測投象的な表現を一画面に混在させ, その俯瞰する視線の角度も多様であり, それらが歪みを生じさせている.また地形図との比較によって, 参詣の道筋は圧縮または伸張され, 参道の形が変形している.しかしながら, それらの歪みは霞や雲を描くことによって, 空間を遮断して地形の連続性を曖昧にしながら辻褄を合わせている.これらのことから, この歪みを伴う空間表現は, 地形図または実際の空間とは位相幾何学的な関係を示していると言えるが, 参詣を誘致する案内絵図として機能を果たしたと思われる.

3 0 0 0 日本刀デジタルアーカイブシステムの開発

- 著者

- 上条 直裕 伊藤 公久 渡邉 妙子

- 出版者

- The Imaging Society of Japan

- 雑誌

- 日本画像学会誌 (ISSN:13444425)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.6, pp.641-649, 2012

近年,歴史的文化財の保護,継承を目的とするデジタルアーカイブ活動が盛んになっている.特に日本刀は個人所有が主であり,歴史的人物,時代背景とのつながりが強いため文化財としての価値は高く,アーカイブによる記録,閲覧の要請は強い.日本刀はその道具としての機能「折れず,曲らず,よく切れる」を達成するための工夫がそのまま美しさを作り出している.これら美しさを示す特徴は観察,理解が難しく,専門家の視点での日本刀の見えを表現できる画像の取得が期待されてきた.日本刀の観察は照明と視線との相対姿勢を調整しながら,微妙な色合い,文様を読み取ることが重要である.我々は,照明角度,視線角度を調整可能とするマルチアングル撮像光学系,正確な色情報を取得するマルチバンド分光撮像系を搭載した日本刀デジタルアーカイブシステムを開発した.また,本システムは色補正,合成,明るさ補正機能を搭載し,専門家のイメージを共有できる画像表示を実現している.本稿では,日本刀の高精細な画像を取得可能とする日本刀デジタルアーカイブシステムの機能,構成とアーカイブ画像における効果を紹介する.

- 著者

- Takuro NAGAHARA Koichi OHNO Taisuke NAKAGAWA Yuko GOTO-KOSHINO James K CHAMBERS Kazuyuki UCHIDA Naomi MIZUSAWA Chiaki KAGA Maho NAGAZAWA Hirotaka TOMIYASU Hajime TSUJIMOTO

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.22-0172, (Released:2023-01-02)

- 被引用文献数

- 3

Intestinal lymphangiectasia (IL) is a common complication in dogs. This study analyzed intestinal microbiota using 16S rRNA amplicon analysis as candidate factors that strongly influence the small intestinal lymphatic vessels in dogs with and without IL. Twelve dogs were included, of which six were diagnosed with lymphoplasmacytic enteritis, four with small-cell lymphoma, and two with large-cell lymphoma. Seven of these dogs had IL, whereas five did not. First, the microbial diversity analyzed by Faith pd index was significantly decreased in dogs with IL compared to dogs without IL. Then, the relative amounts of each bacterial taxa were compared between dogs with and without IL using Linear discriminant analysis effect size analysis. At the genus level, the Ruminococcus gnavus groupsignificantly increased in dogs with IL compared to dogs without IL. A total of four genera, including Ruminococcus torques group and Faecalibacterium, which produce butyrate, significantly decreased in dogs with IL. This study showed decreased intestinal bacterial diversity and several alterations of intestinal microbiota, including a decrease in butyrate-producing bacteria in dogs with IL, compared to dogs without IL.

- 著者

- 冨田 志織 安藤 敬子 清村 紀子

- 出版者

- 大分県立看護科学大学看護研究交流センター

- 雑誌

- 看護科学研究 (ISSN:24240052)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.1, pp.1-11, 2020 (Released:2020-07-12)

- 参考文献数

- 17

【研究の目的】不妊治療を受ける女性のおかれた環境の実態および不妊治療を受けている女性が感じているストレスや治療を受ける感情との関連性を明らかにすることである。【研究方法】不妊治療で通院している女性200名を対象に質問紙調査を実施した。質問紙は、対象者の年代、不妊治療に対するストレス度、治療を受ける感情、治療状況、治療内容、仕事、配偶者を含む家族の協力や相談相手の有無、経済面からなる。【結果】治療を受ける女性がストレスを感じていたのは、「治療期間の長さ」、「転職・退職すること」、「経済的負担」、「相談相手がいないこと」であった。それらの項目は、治療を受ける感情とも関連していた。【考察】治療期間が長期化することは、妊娠するという目的を果たせない悲しみの体験を繰り返すことにもなる。また、治療継続によっては経済的負担も増える。現在、不妊治療を継続するかどうかは自己判断である。医学的な知識や科学的根拠による治療の終了をサポートする支援も必要であると考える。

3 0 0 0 OA ミツバチに寄生するアカリンダニ—分類,生態から対策まで—

- 著者

- 前田 太郎 坂本 佳子 岡部 貴美子 滝 久智 芳山 三喜雄 五箇 公一 木村 澄

- 出版者

- 日本応用動物昆虫学会

- 雑誌

- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.109-126, 2015-08-25 (Released:2015-11-06)

- 参考文献数

- 190

- 被引用文献数

- 4 4

3 0 0 0 OA アコヤガイ赤変病

- 著者

- 山下 浩史 小田原 和史

- 出版者

- 日本魚病学会

- 雑誌

- 魚病研究 (ISSN:0388788X)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.11-14, 2016 (Released:2017-04-04)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

Since 1996, mass mortalities of cultured Japanese pearl oyster Pinctada fucata martensii have been occurring in western Japan. Mortalities are accompanied with reddish-brown discoloration of the soft body, especially the adductor muscle of oysters. This disease was named “akoya oyster disease (AOD)”. However, the cause of the disease is still unidentified. As a control strategy of this disease, selective breeding of pearl oysters resistant to AOD has been conducted in several public institutes and private groups. The recent decline in outbreaks of AOD can be attributed, in part, to the introduction of selectively bred oysters that are resistant to this disease.

3 0 0 0 OA ソ連の英語教育

- 著者

- 縫部 義憲

- 出版者

- 中国地区英語教育学会

- 雑誌

- 中国地区英語教育学会研究紀要 (ISSN:03851192)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.55-59, 1977-05-01 (Released:2017-03-01)

3 0 0 0 OA ニュージーランドの国民投票制度 : 概要及び広告規制(資料)

- 著者

- 南亮一

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- レファレンス (ISSN:1349208X)

- 巻号頁・発行日

- no.851, 2021-11