90 0 0 0 OA ARDS診療ガイドライン2021

- 著者

- 一般社団法人日本集中治療医学会/一般社団法人日本呼吸器学会/ 一般社団法人日本呼吸療法医学会ARDS診療ガイドライン作成委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.295-332, 2022-07-01 (Released:2022-07-22)

- 参考文献数

- 7

日本集中治療医学会/日本呼吸器学会/日本呼吸療法医学会ARDS診療ガイドライン作成委員会は,今回,合同で『ARDS診療ガイドライン2021』を作成した。2016年版の診療ガイドラインでは,成人のみを対象とした臨床課題(clinical question: CQ)を取り上げたが,今回は成人の46のCQに加えて小児を対象とした15のCQも作成した。前回と同様,GRADE(Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)システムを用いた推奨度決定の手法を用いた。また,新たな手法として診断精度のメタ解析およびネットワークメタ解析を用いたシステマティックレビュー(systematic review: SR)も行った。これらにより,より充実した信頼性の高い実用的な診療ガイドラインを作成することができた。

90 0 0 0 OA 3.鉄と炎症

- 著者

- 張替 秀郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.6, pp.1282-1286, 2010 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1 1

感染症などの炎症においては,ペプチドホルモンであるヘプシジンが分泌され,鉄の吸収・再利用が抑制される.また,細菌の鉄獲得を阻止するために様々な競合分子の発現が誘導される.この鉄動態の変化は,感染に対する防御機構として,また鉄の組織障害を回避する手段として有効であるが,長期間にわたる鉄利用サイクルの抑制は,慢性貧血の原因となる.

90 0 0 0 OA 農村部青年, 子女の自慰目的膀胱異物10例

- 著者

- 小泉 雄一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.2, pp.74-79, 1995-07-30 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 8

膀胱異物のうち, 自慰目的のもののみを取り上げると, それは20代に多く, かつ青年, 子女に関する限りそれは農村部居住者に多いと考えていた。1994年の第43回日本農村医学会総会にその実態を発表しようと資料を纏めていた所, その裏付けがとれたので日本農村医学会総会に発表し, かつ本誌に記述した。期間は1978年よりの16年間で, 年齢は自験最少の13歳より一応25歳までとした。この間の膀胱異物総数は56例。うち自慰目的と考えられたものが34例。さらにこの年代に該当するものが14例であった。このうち都市部居住者が4例, 残り10例が農家在住を主とした農村部居住者であった。年齢を25歳までに区切ったのは独身者として観察したいと考えたからである。男子6, 女子4であるが, セクハラや, いじめ的なもの, 更には正確には膀胱尿道異物例も含んでいる。物品は模型用リード線, 体温計, スピン及びピストル弾丸, ビニールチューブ, 結石のついたヘアピン, クリップ, ポリエチレン管, 台所用サランラップ, 部品としてのポリエチレン管, 鉛筆であり, 異物膀胱鏡を中心とした治療で別出した。農村部の負の生活部分の一層の陽性化が必要と考えたが最近本症はややへり気味である。なおポリエチレン管の男子例ではオリーブ油と水を膀胱へ計300cc, 注入した所, 自然排出をみたのでおりがあったら, 追試して頂きたい。文献的にも考察して述べた。

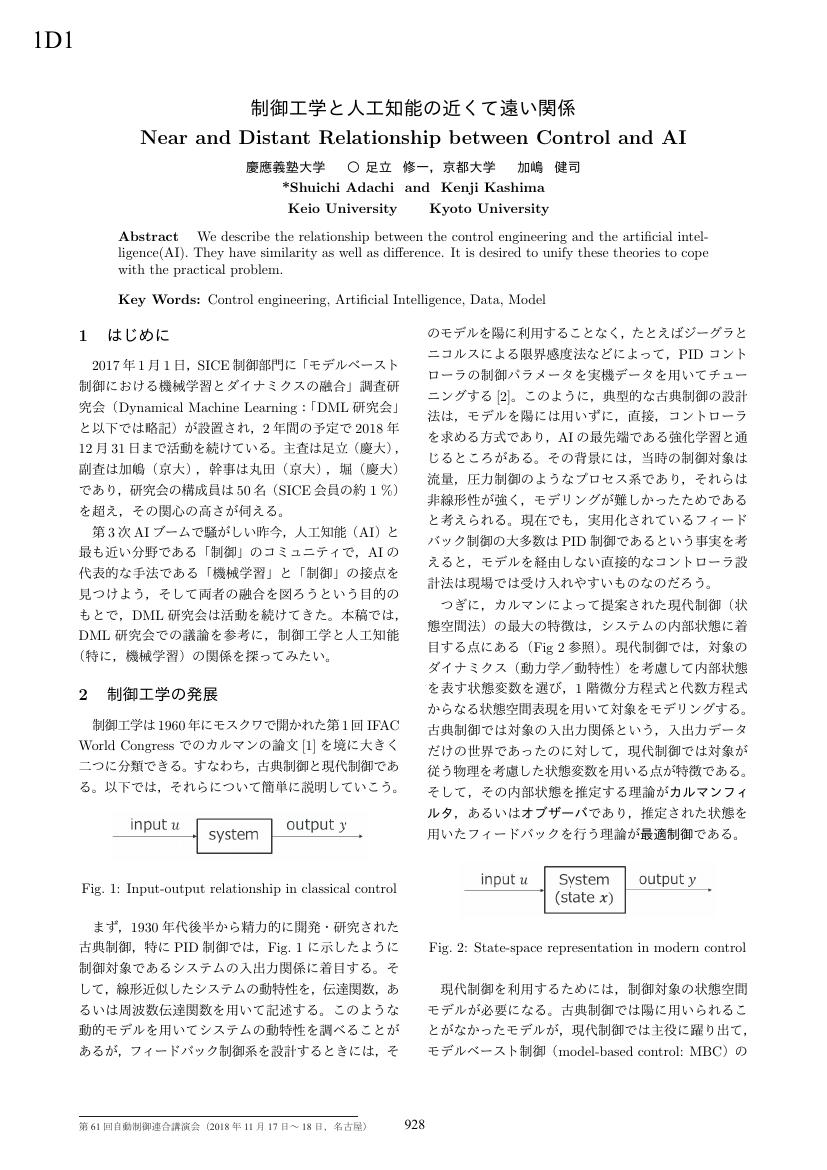

90 0 0 0 OA 制御工学と人工知能の近くて遠い関係

- 著者

- 足立 修一 加嶋 健司

- 出版者

- 自動制御連合講演会

- 雑誌

- 自動制御連合講演会講演論文集 第61回自動制御連合講演会

- 巻号頁・発行日

- pp.928-929, 2018 (Released:2018-12-21)

90 0 0 0 OA 小児の線維筋痛症

- 著者

- 宮前 多佳子

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会

- 雑誌

- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.266-274, 2014-12-30 (Released:2015-02-28)

- 参考文献数

- 27

若年性線維筋痛症(JFM)は本邦の線維筋痛症の2.5-5%に相当する約10万人の症例が存在すると推察されている.臨床症状は成人例と類似し,全身痛,筋痛,関節痛などの筋骨格系症状に加え,睡眠障害,易疲労感や消化器症状などの非筋骨格系症状で構成される.線維筋痛症の診断は,アメリカリウマチ学会から特徴的圧痛点の存在に拠らない予備診断基準が提唱されているが,小児例については鑑別疾患も多く,主訴の信頼性が不確かであるため,特徴的圧痛点が診断根拠の中核として重要である.その病態については,“Central Sensitization”や遺伝的な要素の関与が近年報告され,functional MRIなどの機能的脳画像診断によって中枢神経の痛み刺激に対する疼痛関連領域の活性化所見が客観的に確認されるようになった.小児例の治療は,成人例では有効と認められつつある抗うつ薬などの適応は困難な一方で,薬物に頼らない,JFMに特徴的な性格気質を裏付ける心理・発達における問題点の見直しが有効な症例が存在する.また近年,パピローマウイルスワクチン接種後にJFMに類似した症状を呈する症例が報告されている.JFMとの相違の一つが高次脳機能障害に由来する,集中力・記銘力の低下がより顕著であるとされているが,この副反応の機序もJFMに共通した部分があると推察される.現時点で科学と非科学がいまだ混在している疾患であるが,徐々に科学による解明が進みつつある.最近の知見につき解説する.

90 0 0 0 OA 非科学的知識の広がりと専門家の責任

- 著者

- 田中 重人

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.8, pp.8_18-8_23, 2017-08-01 (Released:2017-12-09)

- 参考文献数

- 11

90 0 0 0 OA 1960年代における「根性」の変容に関する一考察:東京オリンピックが果たした役割に着目して

- 著者

- 岡部 祐介 友添 秀則 春日 芳美

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.129-142, 2012 (Released:2012-06-02)

- 参考文献数

- 72

- 被引用文献数

- 2

Konjo is the willpower necessary to endure suffering, and for making an effort, having become a word in daily use in society, as well as in sports. The purpose of this study was to clarify the opportunity and the factors responsible for the transformation of konjo in Japanese society in the 1960s. Our study focused on three points: 1) Clarifying how the meaning of the word konjo changed in the 1960s, from its dictionary definition and usage in newspaper articles. 2) Clarifying the situation in which konjo became popular through the Tokyo Olympic Games, and its spread to the sports community and to society. 3) Considering the factors responsible for the transformation of konjo, and to propose a hypothesis that could account for it. Our conclusions were as follows: 1) The meaning of konjo evolved from a negative context of “a fundamental character and mindset with which a person is born” to a positive context of “a strong, resilient character that cannot be suppressed” and “a strong motivation to accomplish an aim” at the beginning of the 1960s. 2) Konjo was considered to the spiritual keynote for athletes at the Tokyo Olympic Games. Hirobumi Daimatsu's “konjo theory” had the persuasive reason by winning “Oriental Witches” championship at the Tokyo Olympics. In view of these factors, we considered that konjo was interpreted as a popularized moral virtue by society, and impacted on both education and popular culture. 3) We considered that the concept of konjo became transformed and was used to promote competitiveness in sports at the Tokyo Olympics as part of the strategy for “character building”. It also played a role in bolstering human resources that played a key role in economic development during the 1960s, and thus was of strategic value. The considerations listed above show that the Tokyo Olympic Games played an important role in the transformation of the concept of konjo in the 1960s.

90 0 0 0 OA イオン飲料の多飲によるビタミンB1欠乏症からWernicke脳症を発症した2例

- 著者

- 平木 彰佳 菊地 正広

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.34-38, 2014 (Released:2014-12-25)

- 参考文献数

- 20

イオン飲料の多飲によるビタミンB1欠乏からWernicke脳症を発症した2例を経験した. 症例1は1歳3カ月男児で, 頻回の嘔吐が先行し, 意識障害と眼球運動障害, 運動失調で発症した. 症例2は7カ月男児で, けいれん重積で発症した. 2例ともビタミンB1投与で症状は改善したが, 症例2は神経学的後遺症を残した. 本疾患は嘔吐が先行することが多く, 症例1のように初期に胃腸炎と診断されることもある. 胃腸炎の診断でイオン飲料を多用することには注意を要する. 症例2はけいれん重積での発症で, 非典型的であった. 2例はいずれも偏食とイオン飲料の多飲があり, 日常診療では患児の摂食状態の把握と適切な栄養指導が重要である.

- 著者

- Minoru Nakao Mizuki Sasaki Tsukasa Waki Mitsuhiko Asakawa

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.159-167, 2019-07-25 (Released:2019-07-25)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 3

Members of the genus Glaphyrostomum Braun, 1901 (Trematoda: Brachylaimidae) are parasites of birds. However, an exception occurs in Glaphyrostomum soricis Asakawa, Kamiya and Ohbayashi, 1988, which was described from the long-clawed shrew, Sorex unguiculatus Dobson, 1890, in Hokkaido, Japan. A recent DNA barcode-based trematode survey of land snails clearly showed that Ainohelix editha (A. Adams, 1868), a bradybaenid snail indigenous to Hokkaido, serves as the first and second intermediate hosts for a species of the genus Pseudoleucochloridium Pojmańska, 1959 (Panopistidae). Its adult stage was furthermore confirmed from S. unguiculatus. A comparison of adult morphology between Pseudoleucochloridium sp. and G. soricis revealed that both should be considered the same species. However, Pseudoleucochloridium soricis comb. nov. cannot be applied because P. soricis (Sołtys, 1952) already exists as the type species of the genus. We, therefore, propose Pseudoleucochloridium ainohelicis nom. nov. as a replacement name for G. soricis.

- 著者

- Tatsuya TSUBOI Hideki WADA Makoto YANAGA

- 出版者

- 日本放射線安全管理学会

- 雑誌

- Radiation Safety Management (ISSN:13471511)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.11-18, 2012 (Released:2012-12-21)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 3 4 1

Distribution of radioactive Cs was investigated in the surface soils of urban and vicinity areas of Shizuoka city, Japan. Concentration of 134Cs and 137Cs showed values in the range of 37 to 2435 Bq/m2 (1 to 95 Bq/kg) and 57 to 2242 Bq/m2 (2 to 98 Bq/kg), respectively. The original production ratio of 134Cs and 137Cs was estimated to be 1:1. The high activity areas were mainly observed along the Warashina area and southern slope of the Udo Hills. The pollutant fine particles with radioactive Cs released from the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant were arrived at Shizuoka city by northwest wind in the morning and southwest wind in the afternoon on March 15, 2011. The radioactive Cs distribution pattern indicates that these pollutant particles were dropped on land surface of the Warashina area and southern slope of the Udo Hills during ascending wind in the afternoon on March 15, 2011.

- 著者

- YOUSUKE KAIFU REIKO T. KONO THOMAS SUTIKNA E. WAHYU SAPTOMO JATMIKO ROKUS DUE AWE HISAO BABA

- 出版者

- 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (ISSN:09187960)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.2, pp.129-145, 2015 (Released:2015-08-26)

- 参考文献数

- 90

- 被引用文献数

- 3 18

Dental remains of Homo floresiensis excavated during 2002–2004 at Liang Bua, Flores, Indonesia, consist of one partial maxillary dentition, two nearly complete mandibular dentitions, and four isolated teeth. We present here morphological descriptions of all these specimens and report aspects of their dentition, occlusion, and oral health condition. This dental assemblage represents probably five but possibly four or six individuals. These different individuals share similar dental characteristics, supporting the view that the Liang Bua H. floresiensis assemblage represents a single population. We also reassess the previous claims for primitive and modern aspects of the H. floresiensis teeth. The previous studies reached conflicting conclusions: some researchers claim that these teeth are fully modern, whereas others highlight premolar and other morphologies that suggest their direct evolutionary link with the African earliest form of Homo or Australopithecus rather than with H. erectus. Neither of these views are supported. The H. floresiensis teeth exhibit a mosaic of primitive, derived, and unique characters, with the reported primitive aspects broadly comparable to the morphologies observed in H. erectus sensu lato. Although a more comprehensive comparative analysis is needed to fully illustrate dental morphological affinities of this dwarfed hominin species, we find no grounds for the hypothesis that H. floresiensis originated from the small-bodied, primitive hominins such as H. habilis sensu lato.

89 0 0 0 OA 大阪市天王寺公園の管理の変遷と有料化が及ぼした野宿者排除の影響に関する研究

- 著者

- 永橋 為介 土肥 真人

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.213-216, 1995-03-29 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3 4

わが国でも都心部の公園は野宿者の生活場所として利用されており, 公園管理者との間に摩擦を生じている。本稿は, この事例として大阪市天王寺公園を取り上げ, 都心部における野宿者と都市公園管理に関わる問題を整理, 把握し検討することを目的とした。同公園に関する野宿者への聞き取り調査を実施し, 同公園の野宿者に関する管理方法を公文書, 新聞などから概観し, 1990年の有料化が野宿者排除に与えた影響を考察した。その結果, 同公園の管理方法は野宿者問題と公園を切り離すことには成功したが, 排除された野宿者は外周柵の外に多く存在し, 依然として同公園周辺地域の問題として現存していることが明らかになった。

89 0 0 0 OA 盲導犬の平均死亡年齢について

- 著者

- 水越 美奈 下重 貞一

- 出版者

- 日本身体障害者補助犬学会

- 雑誌

- 日本補助犬科学研究 (ISSN:18818978)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.60-63, 2007-07-01 (Released:2007-10-12)

- 参考文献数

- 6

盲導犬は酷使されるので寿命が短い、という話を聞くことがあるが、この話は科学的な根拠はない。今回、日本に9つある盲導犬育成施設のうち8つの施設より、盲導犬として実働していた犬の447例の死亡年齢を調査する機会を得ることができた。その結果、これらの平均寿命は12歳11カ月であり、死亡年齢が15歳を超える割合は28%だった。そのうちラブラドールレトリバーの平均は13歳3カ月、ゴールデンレトリバーでは11歳5カ月であった。死亡年代別の平均死亡年齢は、80年代で11歳、90年代で12歳3カ月、2000年代では13歳7カ月であり、いずれも家庭犬の平均寿命についての調査に比較して高いことが明らかになった。

89 0 0 0 OA ストレッチングアップデート―ストレッチングで“予防できるもの"と“予防出来ないもの"―

- 著者

- 中村 雅俊

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会宮城県理学療法士会

- 雑誌

- 理学療法の歩み (ISSN:09172688)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.11-15, 2022 (Released:2022-04-06)

- 参考文献数

- 26

「じゃあ今からストレッチしますね」と理学療法士の先生なら一日一回,もしくは複数回,口に出している言葉だと考えられる。このストレッチングに関する知識についてアップデートをするということを目的に第 24 回宮城県理学療法学術大会で講演を行った。今回は,その内容をまとめ,更にその情報よりも新しく情報をアップデートしたものとなっている。しかしながら,医学というものは日進月歩で進んでおり,本稿の内容が最新のものではないと確信しており,今後も新しく情報が追加・更新される。そのため,本稿で期待すべきこととしては,現在のストレッチングに対する知見について現在の情報をアップデートすることだけではなく,新しいエビデンスを確立するための情報を築くための研究や発表を行うため基礎情報となることを楽しみにしております。

- 著者

- 安永 遼真 熊谷 雄介 道本 龍

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022) (ISSN:27587347)

- 巻号頁・発行日

- pp.2P4GS1002, 2022 (Released:2022-07-11)

マーケティング・サイエンスは,科学的な手法を用いてマー ケティングにおける意思決定の質を向上させる取り組みである.マーケティング・サイエンスは,個人単位のデータ(個票) に対する分析と,個票を集計したデータに対する分析とに大別できるが,近年は個票データを用いた手法が特に盛んに研究されてきた.しかし,プライバシー保護の潮流や技術規制に伴い,個票データの収集や分析に対する障壁が高くなりつつある.そのため,集計データのみからマーケティング活動に対する示唆を得られるMarketing Mix Modeling (MMM) に注目が集まっている.MMMは,広告の投対効果を把握し,予算配分を最適化するために用いられる市場反応分析手法の一種である.MMMは1960 年代に提案された問題設定だが,これまで産業界では調査会社や広告会社が独自に構築・提供しており,詳細な技術仕様は各社の独自ノウハウとなっていた.しかし,近年,産業界から論文やオープンソースの実装が多数公開され,新たな潮流が生まれつつある.本論文ではこれをMMMの「再発見」と捉え,その経緯と研究動向,課題について論じる.

89 0 0 0 OA 「ぼくたちはお婿に行けますか?」

- 著者

- 竜田 一人

- 出版者

- 一般社団法人 日本原子力学会

- 雑誌

- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.382-383, 2016 (Released:2020-02-19)

89 0 0 0 営巣林への立入制限は都市近郊に生息するオオタカの繁殖成功を促進する

- 著者

- 板谷 浩男 夏川 遼生 守屋 年史

- 出版者

- 日本鳥学会

- 雑誌

- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.2, pp.185-191, 2022-10-24 (Released:2022-10-31)

- 参考文献数

- 27

都市部における人口増加に伴い,人為活動が都市近郊に生息する猛禽類に悪影響を与えることが懸念されている.本研究では,東京都内の都市近郊に生息するオオタカ Accipiter gentilis の繁殖成功率を調査し,立入制限区域内外での占有巣間の繁殖成功率を比較した.その結果,立入制限区域内の巣では区域外の巣よりもおよそ3倍高い繁殖成功率を示した(63.6% vs. 21.4%).この結果は,都市近郊に生息するオオタカであっても人為活動に対して寛容であるとは限らないことを示唆しており,営巣林での人為活動を制限することが重要と考えられる.

89 0 0 0 OA VI.摂食障害の救急治療と再栄養時のrefeeding症候群

- 著者

- 鈴木(堀田) 眞理

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.4, pp.676-682, 2016-04-10 (Released:2017-04-10)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 5

神経性やせ症や過食症などの摂食障害は,低栄養や自己誘発性嘔吐や下剤・利尿薬乱用に伴う合併症で救急診療を必要とする場合がある.「摂食障害救急患者治療マニュアル」「神経性食欲不振症プライマリケアのためのガイドライン」について概説し,救急でみられる症状と疾患,栄養アセスメント,内科的緊急入院の適応,重篤な合併症と治療,栄養療法,再栄養に伴う重篤な合併症であるrefeeding症候群の予防について述べる.

89 0 0 0 OA 村上天皇の死から藤原道長「望月の歌」まで(コラム歴史の風)

- 著者

- 河内 祥輔

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.11, pp.1950-1952, 2008-11-20 (Released:2017-12-01)

89 0 0 0 OA 各種病原微生物に対する弱酸性電解水の効果

- 著者

- 太刀川 貴子 渡理 英二 染谷 健二 池田 年純 荒明 美奈子 藤巻 わかえ 金井 孝夫 内山 竹彦 宮永 嘉隆

- 出版者

- Japanese Society of Environmental Infections

- 雑誌

- 環境感染 (ISSN:09183337)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.4, pp.255-263, 1999-11-30 (Released:2010-07-21)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2

弱酸性電解水の各種病原微生物に対する効果を検討した.弱酸性電解水は電解添加液 (NaCl, HCl) を微量添加した水道水を隔壁膜のない電気槽で電気分解し, pH5.0-6.0に設定することにより, 次亜塩素酸を効率よく有効利用する目的で開発された.細菌に対する効果は含有塩素濃度, pH, 温度, 作用時間の影響を検討した.無芽胞菌 (13種を検討) においては本電解水含有塩素濃度30ppm, 作用時間30秒で被験菌株のほとんどについて生存菌数が検出限界以下であったが, P. aeruginosaの殺菌には50PPmが必要であった.有芽胞菌 (3種を検討) の場合, C. perfrigensとC. botulinumは含有塩素濃度60ppm, 作用時間1分で検出限界以下になった.B.subtilisは含有塩素濃度50ppm, 作用時間5分で検出限界以下になった.ウイルスに対する効果は50ppmではInfluenzavirus A/PR/8/34株, Semliki forest virusにおいては5秒, Adenovirus8型では15秒, Herpes simplex virus 1型HS株では1分, 2型KP株では5分以内で検出限界以下となった.Humanimmunodeficiency virus1型IIIB株においては30ppm, 5秒で検出限界以下となった.また, 応用として, 手指除菌効果の検討, 噴霧による実験動物飼育室の除菌効果の比較を行ったが, いずれも除菌効果があった.本弱酸性電解水は各種病原微生物に対して優れた殺菌効果があり, 安全で種々の用途への応用が期待される.