3 0 0 0 OA 日本神経学会による災害対策:神経難病リエゾンの役割について

- 著者

- 中根 俊成 溝口 功一 阿部 康二 熱田 直樹 井口 保之 池田 佳生 梶 龍兒 亀井 聡 北川 一夫 木村 和美 鈴木 正彦 髙嶋 博 寺山 靖夫 西山 和利 古谷 博和 松原 悦朗 村松 慎一 山村 修 武田 篤 伊東 秀文 日本神経学会災害対策委員会

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.10, pp.643-652, 2020 (Released:2020-10-24)

- 参考文献数

- 57

東日本大震災の甚大な被害を踏まえて日本神経学会の災害対策活動はスタートした.2014年,正式に日本神経学会災害対策委員会が発足し,災害支援ネットワーク構築と指揮発動要件設定を行い,模擬訓練を実施した.2016年の熊本地震で我々は平常時の難病患者リスト作成,個別支援計画策定の重要性を認識し,避難所等における難病患者のサポートのあり方を検討した.2017年,我々は災害対策マニュアルを刊行し,難病患者の災害時調整役として各都道府県に神経難病リエゾンを配置することを定めた.神経難病リエゾンの役割は「被災地の情報収集・発信」,「医療支援調整」,「保健活動」であり,平常時と災害時の活動が期待される.

3 0 0 0 OA シカ捕獲事業における体制論と手法論 ──シャープシューティングをめぐる考え方の整理──

- 著者

- 鈴木 正嗣 八代田 千鶴

- 出版者

- 一般社団法人 日本治山治水協会

- 雑誌

- 水利科学 (ISSN:00394858)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.9-20, 2014-04-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 4

3 0 0 0 OA ソ連非公式芸術とジャズ文化-創造の場とネットワーク形成に関する研究

- 著者

- 鈴木 正美 梅津 紀雄 岡島 豊樹 大井 弘子 アンタナス ギュスティス セルゲイ レートフ ミハイル スホーチン 木村 英明

- 出版者

- 新潟大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2009

1950年代後半~1980年代のソ連や中欧において独自の発展を遂げた非公式芸術(非公認芸術)とジャズ文化の密接な関係およびアンダーグラウンドで生まれた創造の場と人的ネットワークの形成に関して現地調査行い、基礎資料を収集し、それらをもとに研究を重ね、研究会および一般公開のシンポジウムを開催した。これにより旧共産圏社会における芸術文化の特質と機能がかなり明らかになった。

3 0 0 0 OA 明治維新と修験道

- 著者

- 鈴木 正崇

- 出版者

- 日本宗教学会

- 雑誌

- 宗教研究 (ISSN:03873293)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.2, pp.131-157, 2018-09-30 (Released:2018-12-30)

修験道は、江戸時代には民衆の中に神仏混淆の形態で深く定着していたが、新政府による慶應四年(明治元年)のいわゆる神仏判然令以後、急速に崩壊へと向かった。神仏判然令で最も甚大な影響を被ったのは権現に社僧や別当として奉仕してきた修験道であり、その解体は神道国教化を進める新政府から見て必然であった。修験は政府の指令に基づき、寺院として存続する、復飾(還俗)して神主になる、帰農するなどの選択を迫られた。そして、明治五年に出された修験宗廃止令によって天台宗か真言宗への帰属を迫られて事実上、解体された。本稿は明治維新に大変動を被った修験道に関して、神仏判然令の及ぼした影響を修験道の本山と在地修験の双方から広く考察する。在地修験では東北の法印様の歴史的変化を考察し、本山では羽黒、吉野、英彦山の事例を中心に、神と仏の分離の展開を比較検討する。最後に学術用語として神仏習合と神仏分離の概念について再検討する。

3 0 0 0 OA 湯立神楽の意味と機能 : 遠山霜月祭の考察

- 著者

- 鈴木 正崇

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.174, pp.247-269, 2012-03-30

長野県飯田市の遠山霜月祭を事例として、湯立神楽の意味と機能、変容と展開について考察を加え、コスモロジーの動態を明らかにした。湯立神楽は密教・陰陽道・修験道の影響を受けて、修験や巫覡を担い手として、神仏への祈願から死者供養、祖先祭祀を含む地元の祭と習合して定着する歴史的経緯を辿った。五大尊の修法には、湯釜を護摩壇に見立てたり、火と水を統御する禰宜が不動明王と一体になるなど、修験道儀礼や民間の禁忌意識の影響がある。また、大地や土を重視し竈に宿る土公神を祀り、「山」をコスモロジーの中核に据え、死霊供養を保持しつつ、「法」概念を読み替えるなど地域的特色がある。その特徴は、年中行事と通過儀礼と共に、個人の立願や共同体の危機に対応する臨時の危機儀礼を兼ねることである。中核には湯への信仰があり、神意の兆候を様々に読み取り、湯に託して生命力を更新し蘇りを願う。火を介して水をたぎらす湯立は、人間の自然への過剰な働きかけであり、世界に亀裂を入れて、人間と自然の狭間に生じる動態的な現象を読み解く儀礼で、湯の動き、湯の気配、湯の音や匂いに多様な意味を籠めて、独自の世界を幻視した。そこには「信頼」に満ちた人々と神霊と自然の微妙な均衡と動態があった。

3 0 0 0 OA 効果的な体幹筋トレーニング方法の検討-異なる運動における腹横筋と内腹斜筋の収縮厚から-

近年、体幹筋に着目したトレーニング方法が注目されている。体幹筋をLocal muscles とGlobal muscles に分類し、Local muscles の活動性を高めるトレーニングが進められている。体幹の安定性を求める理由は、体幹安定が保証されることで、四肢に素早い正確な動きが期待でき、動作能力が向上すると考えられているからである。本研究は超音波診断装置を用い、腰部に違和感を経験し、腹横筋活動に何らかの影響があると考えられる8 名(年齢29.6±6.5 歳)を対象とし、4 つの運動課題下で、主要体幹筋である外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋、それぞれの筋厚を運動開始時と終了時に測定した。本研究で採用した4 つの運動課題のうち、double redcord training 課題の筋厚変化は、運動開始時には外腹斜筋よりも内腹斜筋の方が厚い傾向、運動終了時には腹横筋よりも内腹斜筋の方が厚くなることが認められた(p<0.05)。しかし個々の筋厚比率をdouble redcord training 運動課題の前後で検討すると、内腹斜筋は運動開始時より運動終了時に筋厚が減少する傾向があり、逆に腹横筋は運動開始時より運動終了時に筋厚が増加することが認められた(p<0.05)。このことからdouble redcord training 運動課題により、腹横筋の筋厚は増加し、内腹斜筋の筋厚は減少するというトレーニング効果を期待できる方法であると言える。他の運動課題では腹横筋の筋厚増加に伴い、内腹斜筋の筋厚も増加する(p<0.05)結果となった。運動により内腹斜筋厚が増加することは、Global muscles の活動量が上がることを示し、体幹トレーニングはLocal muscles の活性化が重要であることを考えると、従来の体幹筋トレーニングは、再検討が必要であると思われる。double redcord training 課題の特徴は、上下肢を共に吊り上げることにより、空中姿勢を保ち運動するのが特徴である。すなわち、不安定な運動環境の中で姿勢の安定性を求める高負荷な課題であると言える。この課題を正確に遂行するには、個々の筋肉は、速いスピードでの筋収縮が要求される上、関与する筋肉同士の協調ある筋収縮が求められる。Local Muscle である腹横筋が有効に働く、効果的な体幹トレーニングという観点から、double redcord training は画期的な体幹筋トレーニング方法であると結論づけた。

3 0 0 0 OA ライブコンペティション:「AI 王~クイズ AI 日本一決定戦~」

3 0 0 0 OA <インタビュー記録>歴史教育体験を聞く : 武井正教先生

- 著者

- 武井 正教 鈴木 正弘 茨木 智志

- 出版者

- 歴史教育史研究会

- 雑誌

- 歴史教育史研究 = Journal for Historical studies in History Education (ISSN:13487973)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.87-103, 2017 (Released:2018-04-02)

日時:2007年8月31日 場所: 東京都国立市 聞き手: 鈴木正弘・茨木智志

- 著者

- 鈴木 正美 Suzuki Masami

- 出版者

- 新潟大学人文学部

- 雑誌

- 人文科学研究 (ISSN:04477332)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, pp.59-76, 2012-03

3 0 0 0 OA 深頸部感染症299例の臨床的検討

- 著者

- 野田 加奈子 児玉 悟 野田 謙二 渡辺 哲生 鈴木 正志

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.12, pp.898-906, 2010 (Released:2011-06-10)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 14 11

深頸部感染症は抗菌薬が発達した今日では減少傾向にあるが, 重症化すると致死的な疾患である. 今回, 過去10年間に経験した深頸部感染症299例について, 深頸部膿瘍群と扁桃周囲膿瘍群に分けて, 年齢, 性別, 基礎疾患, 前治療, 肥満の程度, 喫煙歴, 感染の原発部位, 膿瘍の存在部位, 検出菌, 使用抗菌薬, 手術方法, 治療経過, 入院期間などについて比較検討した. さらに, 年齢, 性別, 喫煙歴, 糖尿病, 肥満 (BMI≥25, BMI≥30) の有無によって, 初診時のCRPと在院日数に差がみられるか検討した. 深頸部膿瘍群は50歳代に, 扁桃周囲膿瘍群では20歳代にピークがあり, 健常人と比べて両群ともに喫煙率が高く, 深頸部膿瘍群は肥満, 糖尿病が多い傾向がみられた. また扁桃周囲膿瘍では60歳以上群で, 深頸部膿瘍では高度肥満群で, 在院日数が長くなる傾向がみられた.

3 0 0 0 OA 有機非線形光学結晶を用いたフェムト秒光パルス励起テラヘルツ電磁波発生

3 0 0 0 OA IDの法的研究-共通番号、国民ID及び民間IDのプライバシー・個人情報保護

特定個人の識別情報(PII)該当性は、情報プライバシー規制で最も中心概念の1つである。個人データ保護法の範囲はPIIに該当するかどうかによって決定される。さらに情報科学は多くの状況では、非PIIであっても特定個人を識別し得ることがあることを示す。PIIは特定個人の識別情報と特定個人の識別可能情報に区分できるが、その区分の有用性を再検討し、新たにPIIを再構成していかなければならない。この理論を検討する一つの素材としてIDに着目し、PIIの従前の考え方が新たな問題にどう対応できるか、立法的検討を行い提案した。

3 0 0 0 OA ヴォルガ文化圏とその表象をめぐる総合的研究

- 著者

- 鈴木 正紀

- 出版者

- 社団法人情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.7, pp.364-369, 2002-07-01

IFLA「図書館/情報教育プログラムのためのガイドライン2000」を翻訳し,1976年に出された「図書館学校の基準」との若干の比較を行った。両者は四半世紀のあいだを経ており,その間の図書館をめぐる技術的環境変化,高等教育機関のおかれた社会的環境の変化によって,教育内容は大きく変化していることが見て取れる。

2 0 0 0 OA ワサビの生育と作土性質について

- 著者

- 栗田 憲二 鈴木 正 安藤 愛次

- 出版者

- THE JAPANESE FORESTRY SOCIETY

- 雑誌

- 日本林学会誌 (ISSN:0021485X)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.14-16, 1953-01-25 (Released:2011-09-02)

- 参考文献数

- 6

We attempted to apply the burned soil (mixed ashes of tree leaves and branches) on the culturing bed soil of the horse radish (Eutrema wasabi) field.At the end of the growing period the seedlings were harvested and measured; then culturing bed soils were sampled and determined on their properties.(1) The growth and yield remarkably increased by the treatment. Especially the new shares of seedlings showed the better results.(2) On the mechanical compositions of culturing bed layers, percentages of silt and clay in the treated plot indicated some higher value in comparison with the control plot.(3) Two years elapsed since beginning of the treatment. The results of chemical analysis have shown that the contents of humus and nitrogen in the treated plot are higher than those in control plot; but that pH value shows no difference between them.

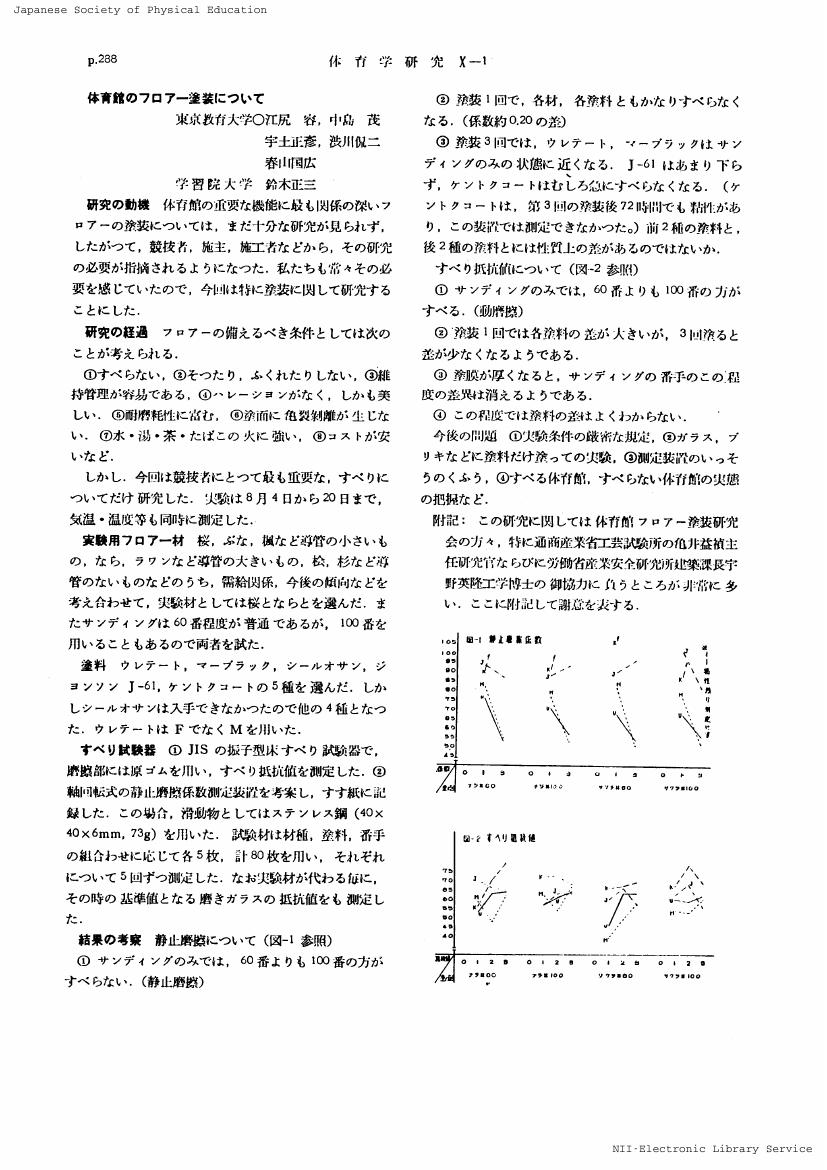

2 0 0 0 OA 体育館のフロアー塗装について

- 著者

- 江尻 容 中島 茂 宇土 正彦 渋川 侃二 春山 国広 鈴木 正三

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.288, 1965-06-10 (Released:2016-12-31)

2 0 0 0 福島原発事故被災野生ニホンザルを用いた放射線病理学的解析

有害獣として被災地域で殺処分された野生ニホンザル(被災サル)の解剖を行い、内部被ばく・外部被ばく両方の線量評価を伴った臓器アーカイブを構築し、他研究者へも提供する。アーカイブを用いて被災サルの全身臓器の形態・分子変化を検索し、被ばく線量・線量率との関係を明らかにする。特に甲状腺、水晶体と造血系の変化に留意する。内部被ばく線量率に応じて被災ウシで酸化ストレスが増加しているなど、今までに報告した結果を被災サルで検証し、長期持続被ばくの普遍的な放射線影響を知る。霊長類である被災サルの病理学的解析からヒト放射線防護への直接的な貢献を目指す。

2 0 0 0 OA くくりわな捕獲がニホンジカの警戒行動や捕獲場所の利用状況に及ぼす影響

- 著者

- 池田 敬 野瀬 紹未 淺野 玄 岡本 卓也 鈴木 正嗣

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.141-149, 2022 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 33

To reduce the population size of sika deer, efficient operation of snare traps is necessary. However, there have been few studies on the sika deer’s response to snare trap capture. We aimed to compare sika deer’s vigilance behavior and stay time at the trap sites before and after snare trap captures. We also monitored the frequency of appearance at trap sites and in the surrounding area. This study was conducted from August 2019 to February 2020 to collect data on the vigilant behaviors, stay time, and frequency of appearance in photographs. We found that vigilance behavior during the capture phase was higher than before the capture phase and remained high afterwards. Although the frequency of appearance in photographs at the capture sites was highest before the capture phase, no significant differences were detected in the frequencies at the surrounding sites throughout the study period. This result indicates that it would be desirable to relocate snare traps and bait from trap sites to the surrounding areas after capturing sika deer in the target area. Consequently, it is possible that snare traps can continue to be used to capture sika deer and effectively reduce their population.

2 0 0 0 OA ホワイトバッファロー社における夜間シカ狙撃の訓練プログラム

- 著者

- 伊吾田 宏正 松浦 友紀子 八代田 千鶴 東谷 宗光 アンソニー デニコラ 鈴木 正嗣

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.103-109, 2017 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 2

2014年の鳥獣保護管理法の改正により,条件付きでニホンジカ(Cervus nippon)の夜間銃猟が可能となったが,実施にあたっては,入念な計画,戦略,戦術が不可欠であり,無計画,無秩序な夜間銃猟はシカの警戒心を増大させ,むしろ捕獲を困難にする可能性が懸念される.そこで,効果的な夜間銃猟実施のための基礎情報を収集することを目的に,夜間のシカ狙撃に多数の実績を持つホワイトバッファロー社において,夜間を含む狙撃の実射訓練に参加した.2016年8月5日から7日まで,3日間でのべ約10.0時間の射撃場における射撃訓練及び試験,のべ約4.5時間の移動狙撃訓練コースにおける射撃訓練,のべ約4.5時間のシカ実験区におけるシカ狙撃実習,のべ約2.5時間の主に装備に関する室内講義,のべ約1.5時間以上の質疑応答を含む,合計約23時間以上の訓練を受けた.サウンドサプレッサー,光学スコープを装着したヘヴィーバレルの5.56 mm口径のライフルを用いて,100 m以下の様々な距離の標的およびシカを狙撃した.夜間狙撃はシカ管理の最終手段であり,射手はシカ個体群の警戒心を増大させないように,群れを全滅させることが求められる.そのためには,群れの全てのシカの脳を迅速に狙撃すべきであるが,それには徹底的な訓練が必要である.今後,我が国で夜間銃猟を安全かつ効果的に推進していく上で,捕獲従事者に高度な射撃技能ならびに野生動物管理に関する総合的な知識・技術を修得させるためのプログラムの構築が不可欠である.

2 0 0 0 OA 赤羽台から本郷台における地形・地質層序の新しい見方:MIS4期の化石谷を中心に

武蔵野台地の地形については,貝塚(1964)をはじめ多くの研究があり,淀橋台に代表される下末吉面(S面),M1面,M2面,中台面に代表されるM3面に大きく区分されてきた.最近,遠藤ほか(2018)はこの区分を再検討し,もともとの扇状地面を小平面(M1a;植木・酒井,2007)とし,さらにM2面として仙川面,石神井面等を分け,さらにM3面として中台面以外に十条面等を設定した.この武蔵野台地は多摩川の作った扇状地であることが知られているが,武蔵野台地北東端に位置する赤羽台及び本郷台の一部は扇状地の先端部にしては極めて平坦で特異である.貝塚(1964)はこの特異性について,赤羽台及び本郷台は入間川か荒川のような南東に流れた河川の氾濫原ないし三角州ではないかと述べている.杉原ほか(1972)では赤羽台北西端崖周辺での露頭調査及びボーリング柱状図により,東京層の上面に起伏を持ち,関東ローム層と東京層の間に認められる礫を含む砂よりなる赤羽砂層の層厚に変化があることが報告されている.赤羽台及び本郷台を含む武蔵野台地北東部はM2面とされてきたが,国土地理院の5mDEMに基づき作成したRCMap(杉中ほか,本大会),さらに陰影起伏図等を用いた地形解析を行ったところ,従来の考え方とは異なる地形発達が想定されることが分かった.明らかになった地形面としては,本郷台の中にとり残された淀橋台相当の残丘(S面),神田川沿いに西から東に延びる扇状地面を発達させるM1面,石神井川沿いに西から東に延びるM2面(a,bに細分),赤羽台から上野につながるM2面,本郷台と赤羽~上野の狭い台地に挟まれたM3面,石神井川が谷田川に沿って流れていた時代の沖積面などである.平坦な地形で特徴づけられてきた赤羽台をRCMap等で微地形判読を行ったところ,蛇行する流路と微高地に分けられる(流路の面を十条面と呼ぶ).また,王子から不忍池の間では谷田川の低地の両岸に十条面を追跡することができ,根津や東大病院の建つ面と対比することができる.東大構内については阪口(1990)で検討がなされており,病院面はM2面とされていた本郷台よりも低い面で,M3面に相当するものと示唆されている.この十条面を横断するように赤羽台の地質断面図を多数作成し、検討を行ったところ,十条面を挟む微高地を成すM2面構成層とは不連続な谷地形であることがわかった.この十条面は比較的薄いローム層で覆われ,礫層・礫混じり砂層を主体に構成される.さらに王子から不忍池にかけても同様に検討を行ったところ,同様に谷地形が確認された.このように赤羽~王子~根津を結ぶ谷はMIS4と考えられてきたM3面の化石谷であるといえる.この谷を秋葉原方面へ沖積低地地下に追うと,総武線付近で-5m前後に谷地形と礫層が確認される.この谷地形は東京層を穿つもので薄い礫層を伴い,その上部は縄文海進時の波食の効果で削られている.この化石谷は幅300m程度と狭く,荒川が流下したというより入間川規模の河川の流下が考えやすい.しかしながら、上流部は縄文海進時などにおいて侵食されてしまっている.参考文献遠藤邦彦・石綿しげ子・堀伸三郎・中山俊雄・須貝俊彦・鈴木毅彦・上杉陽・ 杉中佑輔・大里重人・野口真利江・近藤玲介・竹村貴人(2018本大会)東京台地部の東京層と,関連する地形:ボーリング資料に基づく再検討.貝塚爽平(1964)東京の自然史.紀伊国屋書店阪口豊(1990)東京大学の土台―本郷キャンパスの地形と地質.東京大学史紀要,第8号,1-34杉原重夫・高原勇夫・細野衛(1972)武蔵野台地における関東ローム層と地形面区分についての諸問 題.第四紀研究,11,29-39杉中佑輔・堀伸三郎・野口真利江・石綿しげ子・遠藤邦彦(2018本大会)レインボーコンターマップ (RCMap)による地形解析とその応用.植木岳雪・酒井 彰(2007)青梅地域の地質.地域地質研究報告(5 万分の 1 地質図幅),産総研地質調 査総合センター