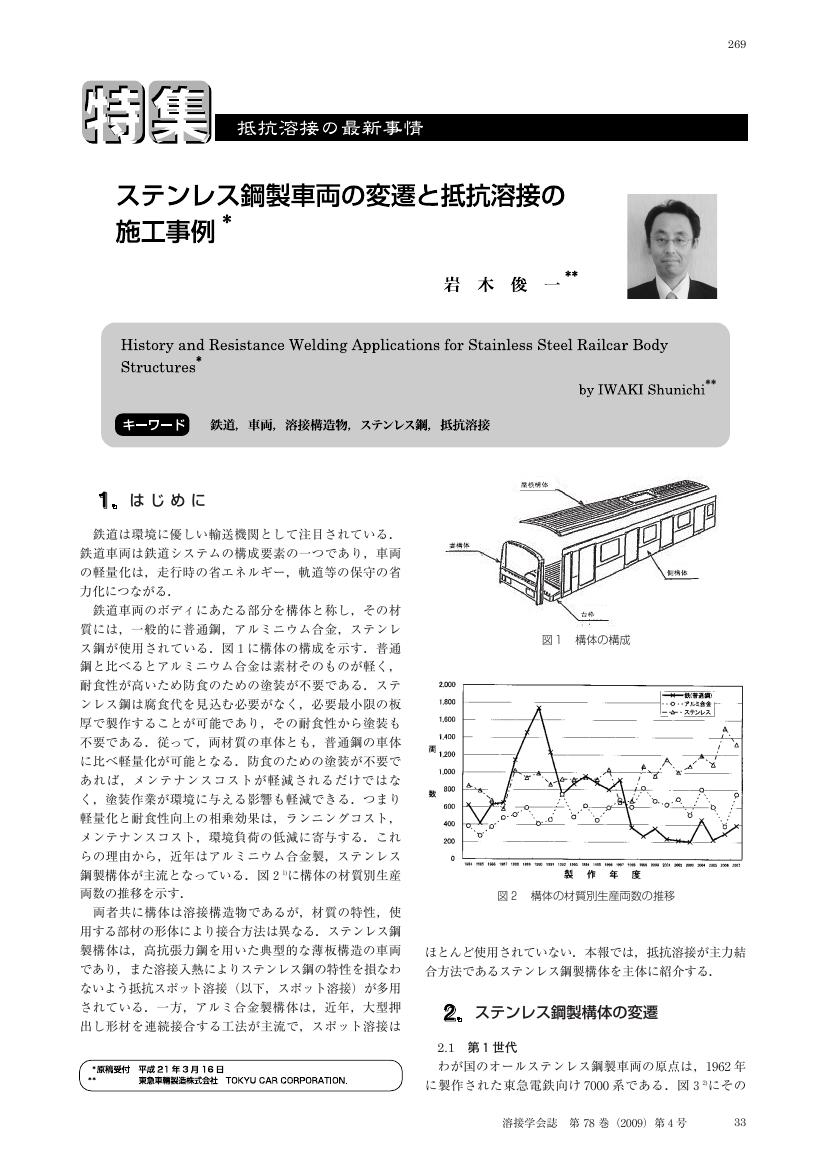

6 0 0 0 OA ステンレス鋼製車両の変遷と抵抗溶接の施工事例

- 著者

- 岩木 俊一

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.4, pp.269-273, 2009 (Released:2014-02-12)

- 参考文献数

- 7

6 0 0 0 OA 「おたく」誕生 : 「漫画ブリッコ」の言説力学を中心に

- 著者

- 山中 智省

- 出版者

- 横浜国立大学国語・日本語教育学会

- 雑誌

- 横浜国大国語研究 (ISSN:02881489)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.16-34, 2009-03-20

6 0 0 0 OA 読書時の身体情報による熱中度変化の記述

- 著者

- 布山 美慕 日高 昇平

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.135-152, 2016-06-01 (Released:2016-12-01)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

In reading, we are often engaged to the book, lose our self-awareness, transport our-selves into the narrative world, and have deep empathy for the characters in the books. These “absorption” phenomena have been characterized and classified based on reader’s introspective report using the questionnaires. However this methodology relying on in-trospective reports alone may not be accurately enough to study the absorption: the readers in the absorption cannot reliably report their experiences, as they lose their self-awareness to some degree by definition. This motivates this study to build an al-ternative measures of absorption, which we can evaluate its reliability by its consistency across multiple subjective and objective measures of reader’s states. We conducted two experiments by employing the first author as a subject in a natural and reader friendly situation. In the first experiment, we analyzed the cross correlation between reader’s absorption ratings and statistics, CVR-R and fractal dimension, esti-mated from reader’s heart rates. In the second experiment, we analyzed the relation-ship between reader’s absorption ratings and bodily movements using the classification tree technique. The results of these two experiments suggest that the CVR-R and the fractal dimension estimated from heart rates, and the bodily movement can be used as alternative measures indicating the level of reader’s absorption.

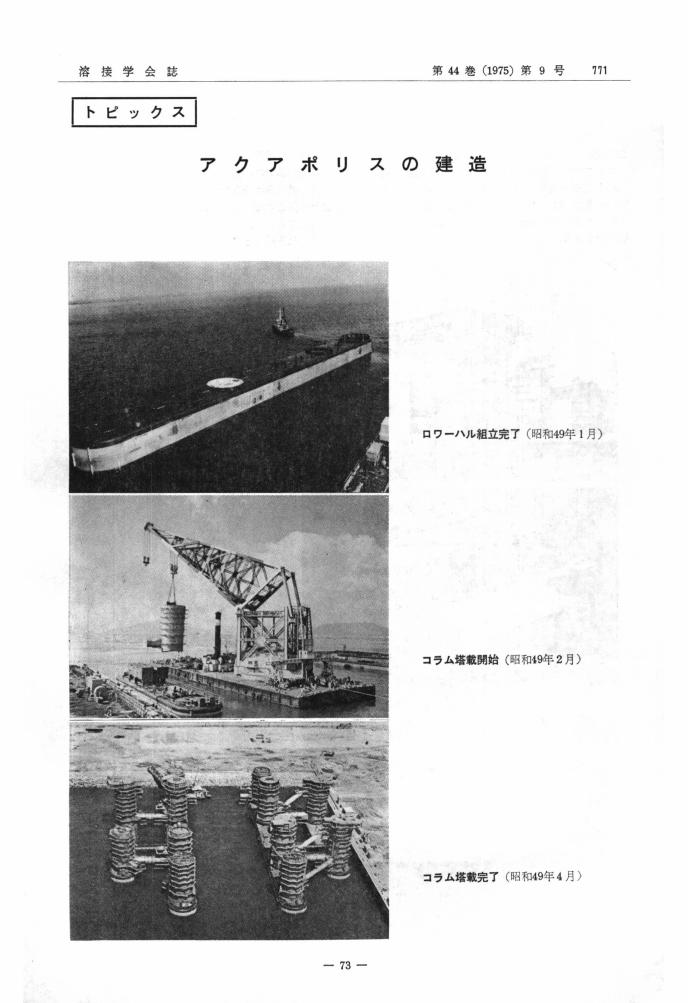

6 0 0 0 OA トピックス・アクアポリスの建造

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.9, pp.771-773, 1975-09-05 (Released:2011-08-05)

6 0 0 0 OA 「医学用語シソーラス」と索引作業

- 著者

- 浜田 雅美 佐久間 せつ子 三沢 一成

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.9, pp.642-652, 2008 (Released:2008-12-01)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1 1

「医中誌Web」は,国内で発行される医学およびその関連分野の定期刊行物2,500誌以上に掲載される文献情報を収録するデータベースであり,2000年よりサービスが開始された。収録文献数は,年間30万件以上で,現在650万件を超えている。各文献には,専門の索引者が「医学用語シソーラス」に基づき,主題にふさわしいディスクリプタ(見出し語)を付与している。「医学用語シソーラス」は,「医中誌Web」の索引および検索のツールであり,米国医学図書館が作成するMedical Subject Headings (MeSH) に準拠して作成されている。1983年発行の第1版から何度かの改訂をへて,MeSH2005年版に準拠した第6版が,2007年1月に発行された。第6版には,25,317語のディスクリプタが収録され,それに関連づけられた30万語以上の同義語が,用語管理システム内に登録されている。これにより,索引の際の的確なディスクリプタの選択が容易になっている。さらに,「医中誌Web」において,シソーラスを意識せず的確な検索結果を得るための,ディスクリプタへの自動マッピング機能に活用されている。本稿では,「医学用語シソーラス」に基づく索引ルールや,医中誌データベース作成システムのうちの,索引支援システムについて紹介した。

6 0 0 0 OA 緑道による都市公園の連結が越冬期の鳥類分布に与える影響

- 著者

- 森本 豪 加藤 和弘

- 出版者

- 公益社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.5, pp.589-592, 2005 (Released:2006-05-08)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 16 11

The value of urban parks is currently reconsidered and the guidelines are required to institute plans for greenery and open spaces of high quality as habitat. In this study, we aimed at illustrating the relationship between bird species richness and the conditions of urban parks such as coverage by woods or shrubs, connectivity by greenways, and surrounding land-use of woodlots or agricultural lands. During two consecutive wintering seasons, we studied the bird distributions within urban parks, some of which were connected to each other by greenways. The study sites were located in Yokohama city, near Tokyo. Two Way Indicator Species Analysis (TWINSPAN) divided bird species into two groups. To detect clearly the relationship between birds and urban park variables, we adopted the species richness of one of the group for multiple regression analysis. The result showed that the bird species richness significantly correlated with area covered by woods, ratio of coverage by shrub, and the arrangement of greenways that connected urban parks. It is suggested that we could improve the quality of habitats in urban area not only by increasing the area or the vegetation structure, but also by arranging greenways to connect the habitats.

6 0 0 0 OA ストローでの飲水の嚥下動態の特徴

- 著者

- 中村 泰陽 横井 輝夫 井上 敦史 滝井 里栄 加藤 浩

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.A0573, 2007 (Released:2007-05-09)

【目的】コップでは飲水することは出来ないが、ストローでは飲水が可能な脳卒中後遺症者や認知症者がいる。しかし、ストローでの飲水の嚥下動態や誤嚥の危険性についての報告はほとんど見られない。そこで健常成人を対象に、表面筋電図、喉頭運動、呼吸軌跡の時系列的解析を用いてストローでの飲水の特徴を検討した。【方法】被験者は研究参加に同意が得られた学生10名。測定手順は鎌倉らの方法を参考にし、ストローの使用の有無の2条件で測定した。嚥下は口唇を閉じ、舌骨上筋群が収縮し、喉頭が前上方に移動することで始まる。そこで、口唇を閉じる口輪筋と舌骨上筋群に表面筋電図を、喉頭運動は喉頭を構成する甲状軟骨に圧電センサーピエゾフィルムを貼付し、呼吸軌跡はairflowセンサーを鼻孔に取り付けて測定した。ストローを使用しない条件では、椅子座位姿勢の被験者に「コップの水10ml全量を口に含み、測定者の“はい”の合図後3回の呼吸周期後に飲み込み、飲み込んだ後3呼吸はそのままの状態を保持するよう」依頼した。ストローでの飲水では、同様の手順で全量を一度にストローで吸い上げ、水分を口腔内で留める事なく嚥下するよう」依頼した。今回測定したパラメータは、嚥下性無呼吸を含む呼吸周期と舌骨上筋群と喉頭運動の活動持続時間、口輪筋の活動開始から舌骨上筋群活動開始までの時間など7項目である。統計処理はストロー使用の有無別にそれぞれのパラメータについてt検定を用いて比較した。有意水準は5%未満とした。【結果】ストローを使用しない条件に比べストローでの飲水では、舌骨上筋群と喉頭運動の活動持続時間が有意に延長していた。またストローを使用しない条件では、舌骨上筋群と喉頭運動の活動は共に一峰性であり、ストローでの飲水では、両パラメータともに二峰性の活動がみられた。そしてストローを使用しない条件での一峰性の喉頭運動持続時間に比べ、ストローでの飲水の二峰目の喉頭運動持続時間は有意に短縮していた。呼吸軌跡は、ストローでの飲水では、吸気‐呼気‐嚥下性無呼吸‐呼気、及び吸気‐嚥下性無呼吸‐呼気の2通りの呼吸型が多く認められた。【考察】ストローを使用しない条件では嚥下相のみであるが、ストローでの飲水では、水分を吸い上げる相と、嚥下相の2相から構成される。その結果、ストローでの飲水では、舌骨上筋群と喉頭運動の活動持続時間が延長したものと考えられる。しかし、嚥下相であると考えられるストローでの飲水の二峰目の喉頭運動持続時間が、ストローを使用しない条件の喉頭運動持続時間に比べて有意に短縮していたことは、ストローを使用した場合、嚥下に要する時間が短縮することを意味していると考えられる。また、ストローでの飲水の呼吸軌跡は嚥下性無呼吸後呼気で再開され、誤嚥を予防する機制が働いていると考えられる。つまりストローでの飲水は、誤嚥への防衛機制が働く方法であると考えられた。

6 0 0 0 OA 《西洋比較演劇研究会 例会記録と報告》 2022年度(2022年4月~2023年3月)

6 0 0 0 OA 小山内薫『第一の世界』論 —宗教信仰と心霊主義をめぐって—

- 著者

- 熊谷 知子

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.51-66, 2016-05-30 (Released:2016-06-07)

In my previous research note “OSANAI Kaoru's religious faith and that time” (2015), I argued that OSANAI had followed several religions in his life. Around 1900, he briefly became a Christian. Thereafter, he was closely involved with new religions: Shiseiden around 1916 and Omoto-kyo around 1920. Whereas he held these faiths temporarily, OSANAI was interested in spiritualism throughout his life. It is necessary to consider this tendency in his theatrical work. This paper discusses OSANAI Kaoru's play Daiichi no Sekai (The First World), focusing on his religious faith and spiritualism. This play was written for a Kabuki actor, ICHIKAWA Sadanji II, performed by the Sadanji troupe in 1921. Until now, Daiichi no Sekai has been explored only in terms of its mysticism or symbolism, however this paper focuses on its connection to an autobiographical novel by a devout Christian: Shisen wo Koete (Before the Dawn) by KAGAWA Toyohiko. It is important to note that OSANAI had directed Shisen wo Koete, dramatized by the Shimpa (the 'new school'), in the month prior to the opening performance of Daiichi no Sekai. Specifically, this paper focuses on the reflection of OSANAI's feelings in the characters of Yamanaka, the man of the house, and Shimamura, the orphan houseboy.

6 0 0 0 OA 味覚と嗜好性

- 著者

- 鳥居 邦夫

- 出版者

- The Japanese Society of Nutrition and Dietetics

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.49-58, 2000-04-01 (Released:2010-02-09)

- 参考文献数

- 28

6 0 0 0 OA 弓ヶ浜半島の地形発達と完新世海岸線変化

- 著者

- 楮原 京子 今泉 俊文

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- pp.96, 2003 (Released:2004-04-01)

はじめに鳥取県の西部に位置する弓ヶ浜半島は,美保湾と中海を隔てるように,本土側から島根半島に向かって突き出した砂州であり,主として日野川から供給された砂礫層によって形成された.この砂州は大別して3列の浜堤列(中海側から内浜・中浜・外浜とよばれている)からなり,完新世の海面変化に伴って形成された.また,このうち,外浜は,中国山地で広く行われた「鉄穴流し」による土砂流出の影響を強く受けている(藤原,1972,貞方,1983,中村ほか,2000などの研究). 近年,日野川流域に建設された多数の砂防ダムや砂防堰堤によって流出土砂量が減少し,この砂州の基部にあたる皆生温泉付近では,海岸侵食が深刻化している.筆者らは,空中写真判読と現地調査,既存ボーリング資料,遺跡分布資料などから,弓ヶ浜半島の砂州の形成史と海岸線の変化を明らかにし,その上で,鉄穴流しのもたらした影響,現在深刻化する海岸侵食について2から3の考察を行った.主な結果1.内浜,中浜,外浜の分布形態から,内浜と外浜は,日野川からの土砂供給の多い時期に形成されと考えられる.これに対して,中浜は土砂供給の減少した時期に,内浜を侵食しながら,島根半島発達側へ拡大したと考えられる(図1).3つの浜堤列の形成年代を直接に示す資料は得られてないが,完新世の海面変化やボ[リング資料,浜堤上の遺跡の分布,鉄穴流しの最盛期等から考えると,内浜は6000から3000年前頃に,中浜は3000年から2000年前頃に,外浜は1000から100年前頃に,それぞれ形成された浜堤と推定される.2.各浜堤の面積・堆砂量(体積)を試算した.面積は地形分類図とGISソフトMapImfo7.0によって求めた.体積は半島を6地区に分割し,各地区の地質断面図から,各浜堤断面形を簡単な図形に置き換えて計測した断面積を浜堤毎に積算した.この場合,下限は海底地形が急変する水深9m(半島先端では-4m)までを浜堤堆積物と見なした.各浜堤の面積および堆積は図2に示す.3.各浜堤形成に要した時間を1.の結果とすると,各浜堤の平均堆積速度は,それぞれ内浜が1.56*105m3/年,中浜が0.58*105m3/年,外浜が1.61*105m3/年となる.外浜は,内浜の堆砂量の3分の1程度ではあるが,両者の速度には大差はない.つまり,鉄穴流しがもたらしたと考えられる地形変化は,完新世初期の土砂流出速度に匹敵する.これに対して,中浜の堆積速度は,内浜・外浜に比べると半分以下で明らかに遅い.4.日野川からの流出土砂の減少に伴って,弓ヶ浜半島基部では活発な侵食作用が始まる.中浜の面積を形成期間で除した値(0.14*105m2/年;浜堤の平均成長速度)より小さい区間では,侵食が卓越すると考えられる.現在の状況が中浜と同じとすると,侵食が著しい皆生海岸線(長さ3.5kmの区間)では,侵食速度は少なくとも平均約4m/年と見積もられる.この平均成長速度に基づいて,海岸線侵食速度を,弓ヶ浜海岸で行われた最近の土砂動態の実測値(日野川工事事務所,2002)と比較すると,例えば,皆生工区(3.32km区間)では,4.24m/年(実測値4.38m/年),工区全域(8.95km区間)では,1.57m/年(実測値2.65m/年)となり,ほぼ実測値と近似する.今回作成した地下断面は,主としてボーリング資料の記載内容と既存文献に基づくものであったので,今後は,試錐試料から,粒度分析,帯磁率,年代測定等を行い,確かなデータとしたい.

6 0 0 0 OA サービスデザインにおける顧客経験の記述方法

- 著者

- 三澤 直加 尾形 慎哉 吉橋 昭夫

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- 日本デザイン学会研究発表大会概要集

- 巻号頁・発行日

- pp.202, 2013 (Released:2013-06-20)

- 被引用文献数

- 1

顧客のサービス利用経験を、視覚的に表現する代表的なツールとしてカスタマー・ジャーニー・マップ(以下CJM)がある。CJMは、サービスの特性を明確に捉え、デザインの要所を特定できるため、サービスデザインのツールとして有効に活用できる。一方で、CJMの記述形式には特定の型が存在しておらず、記述の方針を決めるために多くの検討時間をかける必要があった。そこで、筆者らはCJMの記述形式を類型化できれば、CJMを利用する目的に合わせた記述がしやすくなると考え、分析を行った。その結果、3つ「記述レイアウト」と、2つの「記述視点」を見出すことができた。顧客の経験をわかりやすく記述するためには、これらを意識して書き分けることが有効であると考えられる。

6 0 0 0 OA フロンティア軌道理論と化学反応 —電荷から軌道へ—

- 著者

- 稲垣 都士 池田 博隆

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.28-31, 2019-01-20 (Released:2020-01-01)

- 参考文献数

- 11

フロンティア軌道論は福井謙一博士らによって1952年に提案された反応理論である。化学反応はフロンティア軌道(HOMO,LUMO)におもに支配される。福井博士はさらに1964年に軌道の対称性が反応を支配することを発表した。フロンティア軌道理論は,正電荷と負電荷の静電引力を基礎に置く有機電子論から,分子の中の電子の波動性を表している軌道に基づく反応論へ転換する先駆である。もとは分子間の反応に対して提案された理論であるが,分子内の反応へも展開され,分子の安定性にも応用できる。フロンティア軌道論の発表からもう半世紀をはるかにこえ,高校や大学での化学教育に今以上に軌道を導入することは可能であり,その試みが期待される。

- 著者

- 木谷 幸広 河口 和也 Yukihiro Kitani Kazuya Kawaguchi

- 出版者

- 広島修道大学ひろしま未来協創センター

- 雑誌

- 広島修大論集 = Studies in The Humanities and Sciences (ISSN:18831400)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.2, pp.1-17, 2021-02-28

6 0 0 0 OA はじめての閲読 : 閲読を依頼されたらどうするか?(話題)

- 著者

- 吉岡 大二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.6, pp.392-393, 2014-06-05 (Released:2019-08-22)

6 0 0 0 OA 情報交換用符号化文字集合と人名用漢字使用の実情

- 著者

- 小林 龍生

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.147-156, 2012 (Released:2012-06-01)

- 被引用文献数

- 1 1

本稿では,日本における国際符号化文字集合を含む文字符号標準の変遷を,国語施策との関わりを軸に概観すると共に,人名の表記に用いる漢字の特殊性と情報通信機器に実装する際の問題点について述べる。

6 0 0 0 OA 自由意思、刑事責任及びマイクロ波ビーム照射による秘密の介入

- 著者

- 小池 誠

- 雑誌

- 第80回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.1, pp.399-400, 2018-03-13

米国特許3951134号はマイクロ波兵器からマイクロ波ビームを犠牲者の頭部に照射して、脳波を変更するというマインドコントロール技術を機密解除する[1]。そこで、このようなマインドコントロール技術が可能であるという仮定のもと、マイクロ波ビーム照射により犠牲者の自由意志に介入した状態で犠牲者が他人に対して加害行為を実行した場合、犠牲者の刑事責任について考察する。文献[1]小池誠,“リモートセンシングによる脳波計測”信学技報,vol. 116, No. 286, MICT2016-54, pp.35-42,2016年11月.

6 0 0 0 OA 界面ジャンプ条件に基づくYoungの式の考察

- 著者

- 米本 幸弘 功刀 資彰

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 B編 (ISSN:03875016)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.742, pp.1310-1317, 2008-06-25 (Released:2011-03-03)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1 2

The Young's equation describes the interfacial equilibrium condition of a liquid droplet on a smooth solid surface. This relation is derived by Thomas Young in 1805. It has been discussed until today after his work. In general, the Young's equation is discussed from the viewpoint of thermo-dynamics. However, there is no answer which elucidates the normal force balance σlg sin θ in the Young's equation. From the hydrodynamics point of view, there is a momentum jump condition at a gas-liquid interface. This jump condition is derived based on mechanical balance by using mathematical procedure such as Stoke's theorem and the differential geometry. In this study, we reconsider the Young's equation from this momentum jump condition point of view. Finally, we dynamics. However, there is no answer which elucidates the normal force balance σlg sin θ in the Young's equation. From the hydrodynamics point of view, there is a momentum jump condition at a gas-liquid interface. This jump condition is derived based on mechanical balance by using mathematical procedure such as Stoke's theorem and the differential geometry. In this study, we reconsider the Young's equation from this momentum jump condition point of view. Finally, we derive the revised Young's equation in which there is the normal force term (σlg sin θ). Then, we evaluate the revised Young's equation by comparing the analytical solution with the experimental data reported by Amirfazli. Moreover, we discuss on the line tension and the contact angle for a lens

6 0 0 0 OA トランスジェンダーとメンタルヘルス

- 著者

- 中塚 幹也

- 出版者

- 一般社団法人 日本女性心身医学会

- 雑誌

- 女性心身医学 (ISSN:13452894)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.314-317, 2022 (Released:2022-03-31)

- 参考文献数

- 10