6 0 0 0 OA 協働を生みだすプラットフォームをつくる

- 著者

- 南部 陽介 三浦 政司 山舖 智也

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.91, no.4, pp.235-239, 2022-04-01 (Released:2022-04-01)

6 0 0 0 OA アレルギー疾患と発達障害 : 先行研究から見えてくる課題

- 著者

- 村上 純子

- 雑誌

- 聖学院大学論叢 = The Journal of Seigakuin University (ISSN:09152539)

- 巻号頁・発行日

- vol.第31巻, no.第1号, pp.43-51, 2018-10-25

これまでアレルギー疾患と発達障害の関連についての研究が多くなされてきた。本論文では,アレルギー疾患と発達障害の関連についての研究をまとめたが,その関連性の有無については一致した見解がみられていない。また,アレルギー疾患と発達障害の病理学的な関連性についてもまだ明らかになっていない。しかし,その両方を発症している子どもたちは一定数存在しており,アレルギー疾患と発達障害を併発していることは双方の疾患の診断,治療,療育に深く影響している。アレルギー疾患は比較的治療可能な疾患であり,発達障害を併発しているとすれば,その子どもに適した方法での治療を行うことで,予後が良くなると思われる。したがって,アレルギー疾患と発達障害の両方を有しているケースにおいて,より効果的なアレルギー疾患の治療のために,その子どもの特徴(偏り)が理解できるようなツールの開発が期待される。

- 著者

- 向井 智哉 藤野 京子

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- pp.2001, (Released:2021-02-07)

- 参考文献数

- 71

- 被引用文献数

- 4

本研究は,少年犯罪者に対する厳罰志向性と少年犯罪に関する犯罪不安および被害リスク知覚,子どもは理解不能であるという子どもイメージの関連を検討することを目的とした。先行の議論や研究にもとづき,a)少年犯罪に対する厳罰志向性は少年犯罪に関する犯罪不安によって規定される,b)犯罪不安は被害リスク知覚によって規定される,c)被害リスク知覚は理解不能イメージによって規定されることを想定した仮説モデルを構成し,異なる想定を置いた別のモデルと適合度および情報量の観点で比較を行った。226名から得られたデータを分析したところ,上記の仮説モデルは支持された。

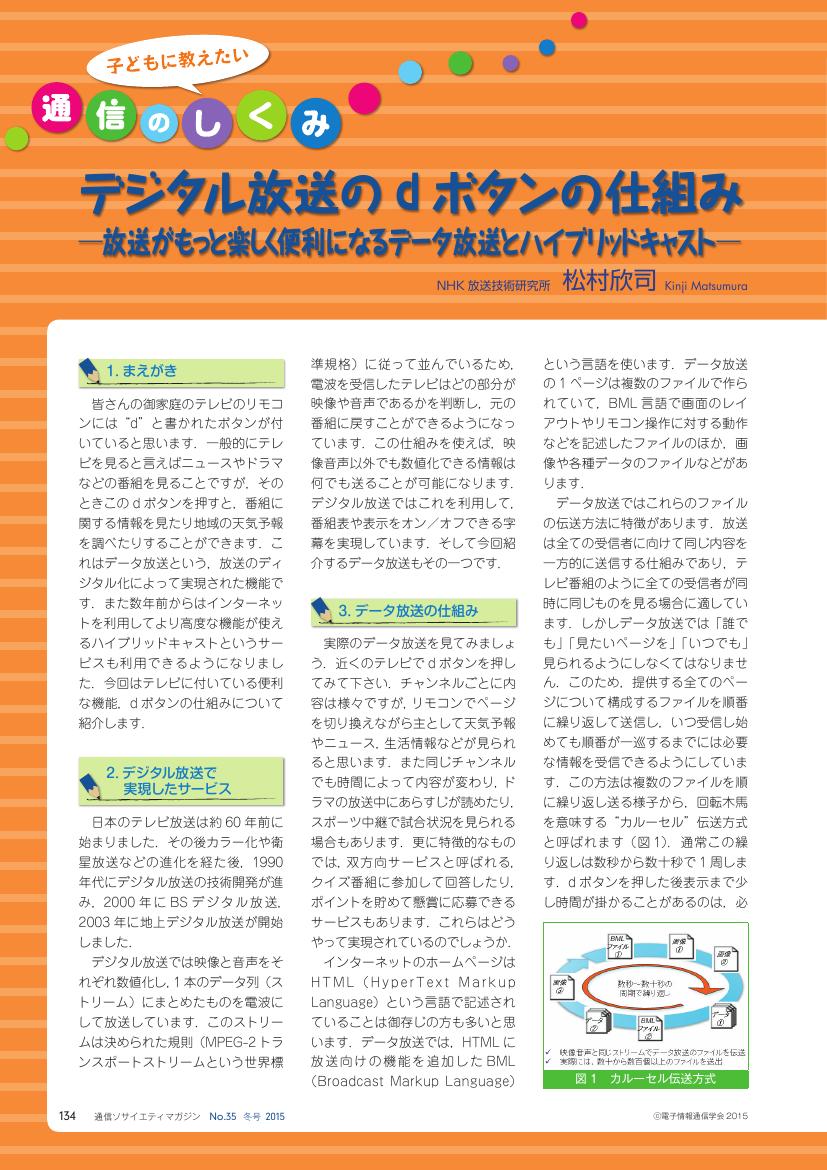

6 0 0 0 OA デジタル放送のdボタンの仕組み

- 著者

- 松村 欣司

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.134-135, 2015-12-01 (Released:2015-12-01)

- 著者

- Akira Ishikawa Yuta Takei Ken-Ichiro Ishii Mineo Yamaguchi

- 出版者

- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology

- 雑誌

- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.383-392, 2022-11-30 (Released:2022-11-30)

- 参考文献数

- 46

The temporal changes in the behavior of vegetative cells and cysts of the noxious red tide flagellates Chattonella (C. antiqua and C. marina) were investigated in Ago Bay, central Japan, mainly in 2013. In this study, in situ germination flux (cells m−2 day−1) was measured in May, June, and October 2013, using a ‘plankton emergence trap/chamber (PET chamber)’. Vegetative cells occurred in April and increased from May, forming a bloom in July with cyst production, and subsequently decreased thereafter. This change in the occurrence of the vegetative cells was considered to be controlled primarily by temperature and secondarily by nutrients and biotic factors. The PET chamber experiment showed that cyst germination in May contributed largely to forming the initial vegetative population to initiate blooming. An experiment to elucidate the effect of storage temperature on the germinability of cysts in the sediment showed that newly produced cysts (immature dormant cysts) mature (acquire germinability) under low storage temperature (10°C) within at least one month, indicating that cysts need to experience a cold season in the sediment for their maturation. The PET chamber experiment conducted in October before a cold season also confirmed that cysts scarcely germinated from the cyst population, containing many immature dormant cysts, in the in situ sediment. However, these cysts could act as seeds to form the initial population of the subsequent bloom in the next season, since the cysts will mature by then. Consequently, Chattonella cysts were concluded to play crucial roles in the population dynamics.

6 0 0 0 OA 入浴と運動の健康増進効果の比較—1回入浴と200m走の循環、代謝、末梢血組成の変化—

- 著者

- 田中 信行 宮田 昌明 下堂薗 恵 出口 晃 國生 満 早坂 信哉 後藤 康彰

- 出版者

- 一般社団法人 日本温泉気候物理医学会

- 雑誌

- 日本温泉気候物理医学会雑誌 (ISSN:00290343)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.263-272, 2011 (Released:2013-10-18)

- 参考文献数

- 22

研究の目的:同レベルの心拍上昇作用を示す 41°C、10分入浴と200m/1.2分走行の、心血管機能、血液ガス、代謝、末梢血組成への効果を比較、検討した。対象と方法:被験者は健康男子13名(28.7 ±3.6才)である。入浴、走行研究の前に30分安静させ、血圧、脈拍、舌下温、皮膚血流を測り、正中静脈に採血用の留置針を挿入した。その後、予備実験で約30拍の心拍増加を惹起した41°C、10分の入浴と200m/1.2 分(時速10km)の走行を別々に実施し、測定と採血を負荷直後と15分後に行った。結果と考察:入浴、走行直後の心拍増加は夫々27∼25拍と同レベルだった。走行後の収縮期血圧の上昇は入浴後よりも大きく、入浴後の拡張期圧は安静時より低下した。舌下温と皮膚血流は入浴でのみ増加し、温熱性血管拡張が示唆された。 入浴後、静脈血pO2は有意に上昇し、pCO2は有意に低下したが、乳酸、ピルビン酸レベルの変化はなかった。200m走では逆にpO2は低下し、pCO2は増加し、乳酸、ピルビン酸、P/L比は有意に上昇した。これらの結果は、入浴では代謝亢進はなく、血流増加に基づく組織の著明な酸素化とCO2の排出があり、そして走行では筋肉の解糖系の促進と TCA サイクルにおける酸化の遅れを意味している。 入浴、走行による白血球増加は短時間で消失することから、これらの変化は白血球の多い壁在血流と血漿の多い中心血流の混合で説明可能と思われた。入浴や運動後のリンパ球サブセットの変化に関する従来の報告も、この観点からも検討すべきであろう。赤血球や血清蛋白の変化から算出した血液濃縮の関与は、入浴で2%、走行で4%と、比較的少なかった。結論:入浴による健康増進は、代謝亢進なしに温熱性血管拡張による十分なO2供給とCO2排出が起こることで惹起される。運動による健康増進は強力な心血管系と筋の代謝の賦活により生ずる。この受動的効果の入浴と積極的効果の運動を組み合わせが、バランスの取れた健康増進には有益と思われる。

6 0 0 0 OA 不死鳥か亡霊か~科学と感情のはざまで

- 著者

- 志馬 伸朗

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.606-607, 2022-11-01 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 10

6 0 0 0 OA カルジオリピンの代謝と機能

- 著者

- 中川 靖一

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.133, no.5, pp.561-574, 2013-05-01 (Released:2013-05-01)

- 参考文献数

- 65

- 被引用文献数

- 1 5

Cardiolipin (CL) is a phospholipid, which is exclusively located in mitochondria, and has a unique structure that consists of 2 phosphate residues and 4 kinds of fatty acyl chains. Cardiolipin plays an important role in regulating various kinds of mitochondrial proteins such as electron transport complexes, carrier proteins and phosphate kinases, and is also essential for the organization of particular mitochondrial structures such as cristae and contact sites. Mitochondrial phospholipase D hydrolyzes CL to produce phosphatidic acid, which is required for mitochondrial fusion. Oxidative stress-induced peroxidation of CL occurs because CL is rich in polyunsaturated fatty acids, especially linoleic acid. Accumulation of CL hydroperoxide (CLOOH) triggers the initiation of apoptosis. Formation of CLOOH causes the release of proapoptotic factors such as cytochrome c from the inner mitochondrial membrane and triggers opening of the permeability transition pore. Levels of CL decrease in the heart following ischemia or disease. Apoptosis is enhanced in temperature-dependent mutant cells whose amounts of CL reduce to half when compared to that of wild type cells. Low levels of CL cause the accumulation of CLOOH and enhance sensitivity to apoptosis. Accumulation of CLOOH in mitochondria causes instability of the membrane, because swelling of mitochondria is induced by the presence of CLOOH in the membrane and is significantly enhanced in CLOOH-loaded mitochondria by the addition of inducer of swelling.

6 0 0 0 東芝レビュー = Toshiba review

- 著者

- 東芝ビジネスエキスパート株式会社ビジネスソリューション事業部 編集・制作

- 出版者

- 東芝技術企画部

- 巻号頁・発行日

- vol.16(7), no.138, 1961-07

6 0 0 0 OA 酸化物超伝導体はなぜ黒いのか?

- 著者

- 岸尾 光二

- 出版者

- The Surface Science Society of Japan

- 雑誌

- 表面科学 (ISSN:03885321)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.3, pp.176-180, 1992-04-20 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 7

約5年前に誕生し, 超伝導の歴史を完ぺきといえるほどまでに書き換えてしまった高温の超伝導体は, そのほとんどが銅の酸化物を基本としている。酸化物の発見以前にはその上昇を強く拒んでいた超伝導臨界温度 (当時23Kが最高であった) が, またたく問に100K近くに上昇するという大事件であった。酸化物の分野ではほぼ未開拓であったともいえるこれら銅の複合酸化物群に, その後続々と見出された一連の超伝導体は, 真っ黒な色を示す。なぜ, これらの物質は黒く見えるのか, 黒いことに何らかの必然性があるのかについて考えるとともに, この件についての発見当時の混乱状況などについても紹介してみたい。

6 0 0 0 OA 特別講演

- 出版者

- 日本頭頸部癌学会

- 雑誌

- 頭頸部腫瘍 (ISSN:09114335)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.47, 1993-01-30 (Released:2010-04-30)

6 0 0 0 OA 神社考詳節

- 著者

- [林道春] [著]

- 巻号頁・発行日

- 1000

1巻。神道。林羅山著。正保2(1645)年に田原仁左衛門が初版を刊行。『本朝神社考』の記述が極めて詳細かつ専門的であったのに対し、本書は細かな考証を省き、諸社の祭神・由来等を簡略に記述したもので、一般的に分かりやすい神社一覧的な著作になっている。所収寺社数は本朝神社考に比べて少なく117社を収める。当館本は初版の正保2年版の覆せ彫りで、跋文を削除し、刊記も省いている。福田敬同「福田文庫」、根岸武香「冑山文庫」の蔵書印あり。(岡雅彦)

6 0 0 0 OA 日本人とネストリアン

- 著者

- 井上 章一

- 出版者

- 国際日本文化研究センター

- 雑誌

- 日本人はキリスト教をどのように受容したか = Nihonjin wa kirisutokyō o donoyōni juyō shitaka'' (How Christianity Was Accepted by the Japanese?

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.95-102, 1998-11-30

6 0 0 0 OA 擦文からアイヌへ食生活形成の考古学的研究

本研究の成果は、擦文人が擦文土器を使用してサケやヒラメをはじめキュウリウオなどの小型魚類やとオオムギ、キビなどの栽培された雑穀類を主食素材として調理を、調理においては吹きこぼれが多く生じていたことが証明できた。このような雑炊、汁物メニューは食材、調理方法において後続するアイヌ文化に継承されたと言える。このことから物質文化の変化がみられる土器から鍋への調理用具の変化やカマドから炉への調理施設の変化が起因する要因を研究する必要がある。調理実験の有効性が確認できたことも成果と言えるため土器に付着した吹きこぼれ痕は鍋に痕跡が観察されるのか、具材と穀類の調理割合が異なるのかなど今後の研究課題となる。

6 0 0 0 OA (研究ノート)日清戦後の対外硬派 大手倶楽部の動向を中心に

- 著者

- 久野 洋

- 出版者

- 日本史研究会

- 雑誌

- 日本史研究 (ISSN:03868850)

- 巻号頁・発行日

- vol.685, pp.47-64, 2019 (Released:2022-09-30)

- 著者

- 岡島 義 金井 嘉宏 陳 峻雲 坂野 雄二

- 出版者

- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会

- 雑誌

- 行動療法研究 (ISSN:09106529)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.1-12, 2007-03-31 (Released:2019-04-06)

本研究の目的は、社会不安障害(SAD)を対象として、安全確保行動のひとつである「恐怖場面内での回避行動」を測定する尺度(Avoidance Behavior In-Situation Scale:ABIS)を作成することであった。健常大学生121名とSAD患者10名を対象に、不安喚起場面とその場面内で用いる「恐怖場面内での回避行動」について自由記述による回答を求め、項目を作成した。次に、健常大学生470名とSAD患者46名を対象に自己記入式によるABI尺度を実施した。探索的因子分析を行った結果、2因子28項目が抽出され、十分な信頼性を有していた(α=.90)。妥当性は、内容妥当性と基準関連妥当性の観点から確認された。以上の結果から、ABISは高い信頼1生と妥当性を有することが明らかにされた。

6 0 0 0 OA 精神状態短時間検査-日本版(MMSE-J)の妥当性と信頼性に関する再検討

- 著者

- 杉下 守弘 逸見 功 竹内 具子

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.3+4, pp.168-183, 2016 (Released:2017-03-25)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4

【要旨】精神状態短時間検査-日本版(MMSE-J)(杉下2006)の基準関連妥当性について、日本の「アルツハイマー病神経画像戦略」(「Japanese Altzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (J-ADNI)」)に参加した被験者313例のデータに基づき2010年に予備的に評価した。また、再検査信頼性もJ-ADNIに参加し、2度検査した145例について予備的に評価した。再検査は最初の検査の6カ月後に検査された(杉下、逸見、JADNI研究2010)。しかし、2012年3月、製薬会社社員によってJ-ADNIデータの改ざんが報告された。そして、2014年3月には杉下守弘と朝田隆が改ざん、研究実施計画(プロトコル)違反およびそれらの疑いのある問題例合計105例(杉下による68例、朝田による37例)を東京大学特別調査委員会に報告した。2014年6月20日に東京大学特別委員会は「データが不適切に人によって不適切に修正されたこと」を承認した。このため、2010年の論文の著者ら(杉下、逸見)は、論文の掲載取り下げと論文の再検討を申し出、認知神経科学編集委員会はこれを2014年6月3日に受諾した。その後、2014年10月に第三者委員会に問題例として129例が報告された。第三者委員会報告書はこれらの問題例を調べ、問題ないとした。しかしながら、筆者(杉下)による4回にわたる第三者委員会に対する反論により、第三者委員会の問題がないという判断は誤りであることが明らかにされた(http://www.geocities.jp/shinjitunodentatu/daisannsyaiin.html 参照)。従って、データの適切な是正が必要となった。しかし、J-ADNIの研究代表者岩坪威氏は2016年1月末にJ-ADNIのデータを是正することなく日本科学技術振興機構から研究者に制限公開した(http://humandbs.biosciencedbc.jp/hum0043-v1)。そこで、本研究は、杉下、逸見、JADNI研究(2010)のデータのうち改ざん、研究実施計画(プロトコル)違反およびそれらの疑いのある問題例などを除き、MMSE-Jの妥当性と信頼性を再検討することを目的とした。我々の以前の研究(杉下、逸見、JADNI研究2010)では、313名を対象としてMMSE-Jの23/24カットオフ得点(23点以下認知症の疑い。24点以上認知症の疑いなし。)の基準関連妥当性を医師による分類(健常者/MCI群とアルツハイマー病患者群に分類)と比較して評価した。医師による分類はNational Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (NINCDS/ADRDA) およびthe Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV)に基づいて行われた。本研究では313名から改ざん、研究実施計画違反あるいはそれらの疑いのある54例を除いた。また、その他の理由により8例(頭部MRI異常の4例、教育水準の低い3例およびうつ尺度で異常な高得点を示した1例)を除き、基準関連妥当性は251例で評価された。MMSE-Jの23/24カットオフ得点の基準関連妥当性は高く、また、以前の研究とほぼ同じであることがわかった(100-7版で、感度0.86、特異度0.89であり、逆唱版では、感度0.80、特異度0.94)。本研究の解析では、新たに、認知障害の可能性のある群と可能性の無い群を分ける最適のMMSE-Jカットオフ値を外的基準すなわち医師による分類(健常者/MCI群とAD群)に対して評価した。医師の分類はNINCDS/ADRDA基準及びDSM IV.に基づいて行った。しかし、MMSE-Jは時々、医師の分類の前に行われた。医師はMMSE-J得点を分類前に知っており、MMSE-Jの得点が医師の分類に影響を及ぼしたかもしれない。ROC分析は最適のカットオフ値が100-7版では23/24、逆唱版では23/24あるいは24/25であることを示した。2010年の研究では、スクリーニング時の検査と6カ月後の再検査を受けた142例を対象として再検査信頼性を検討した。本論文では142例から改ざん、研究実施計画違反あるいはそれらの疑いのある23例などを除いた。また、その他の理由により4例(教育水準の低い2例および脳腫瘍の疑いのある1例およびデータ不備の1例)を除き、115名で再検査信頼性を評価した。MMSE-Jの信頼性を算出するため、MMSE-Jのスクリーニング時の合計得点と、6カ月後の再検査時の合計得点の相関係数を算出した。再検査信頼性は優れており、以前の研究と大体同じであることが分かった(100-7版で0.80、逆唱版で 0.74)。本研究のMMSE-Jの基準関連妥当性と再検査信頼性は優れており、MMSE-Jが認知症のスクリーニング検査として十分に使用可能であることを示した。また、本研究の結果は、逆唱課題の方が100-7課題より得点が高く、逆唱課題が100-7課題よりやさしいことが示された。以前の研究と本研究において、基準関連妥当性と認知症の最適カットオフ値はMMSE-J得点から完全には独立していない外的基準に対して評価された。今後、妥当性と最適カットオフ値はMMSE-J得点の影響を受けない独立性の高い外的基準を用いて評価されるべきである。米国のADNIデータでは健忘性MCIからADへの変換率は1年後で16.5%である(Petersen et al. 2010)。ところが日本のADNIデータの変換率は1年後29.0%(64/221)であり(朝田2013)、変換率が異常に高く、米国のデータと比べると2倍に近い。この結果は、日本のADNIデータに問題があることを示唆している。この異常値を改ざん、プロトコル違反、あるいは他の原因によるのかを明らかにすることは今後の問題である。この問題が明らかにされない限り、日本のADNIデータを、研究目的で使用すべきでないようだ。

6 0 0 0 OA 複数を表す「たち」と「ら」の使用における選択条件 : シナリオの分析結果を中心として

本研究の目的は,複数を表す接尾辞「たち」と「ら」の選択の条件を明らかにすることにある.方法としては,映画シナリオを資料とし,その中から「人称代名詞+たち」と「人称代名詞+ら」の形式を取りだして,使用実讐を考察した.選択条件としては,話し手の属性による観点から「地域差」と「性差」,発話内容による観点から「聞き手包含・非包含」という項目を立てた.すなわち,地域が関東か関西か,話し手が男性か女性か,また,自称複数に聞き手を含むか含まないかを調べ,「たち」と「ら」の使用率を比較した,分析の結果,「たち」と「ら」の使用上の選択条件として,以下のことが検証された.(1)関西では関東に比べ,「ら」の使用率が高い.(2)関東では,男性が女性に比べ,「ら」の使用率が高い.(3)関東では,自称複数に聞き手を含まない文が聞き手を含む文に比べ,「ら」の使用率が高い.

6 0 0 0 OA 油脂の味

- 著者

- 薄木 理一郎 金田 尚志

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- 油化学 (ISSN:18842003)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.8, pp.612-619, 1970-08-20 (Released:2009-10-20)

- 参考文献数

- 34

- 被引用文献数

- 1 2