2 0 0 0 OA 文化人類学の先駆者・森丑之助の研究

- 著者

- 笠原 政治

- 巻号頁・発行日

- 2002-03

科学研究費補助金研究成果報告書, 課題番号12610307, 2000年度~2001年度, 基盤研究(C)

2 0 0 0 OA ガルバニー電流によると思われた舌炎症例

- 著者

- 藤原 裕美 青木 正則 川口 和幸 工田 昌也 平川 勝洋 原田 康夫

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.9, pp.1267-1272, 1991-09-01 (Released:2011-11-04)

- 参考文献数

- 22

A galvanic current may be caused in the oral cavity when two or more dissimilar metallic repair materials are present, and it is well known among dentists that severe pain, called “galvanic pain”, may result. We report two cases of glossitis thought to have been caused by oral galvanism. We measured the galvanic current in patients with glossitis and found significantly larger electric currents in the patients than in controls. We suspect that oral galvanism is the cause of glossitis when the conditions are as follows: 1) Anemia, medications, mechanical stimulation by dental repair, zinc deficiency, etc. have been ruled out; 2) Currents greater than five micro-amperes are demonstrated.

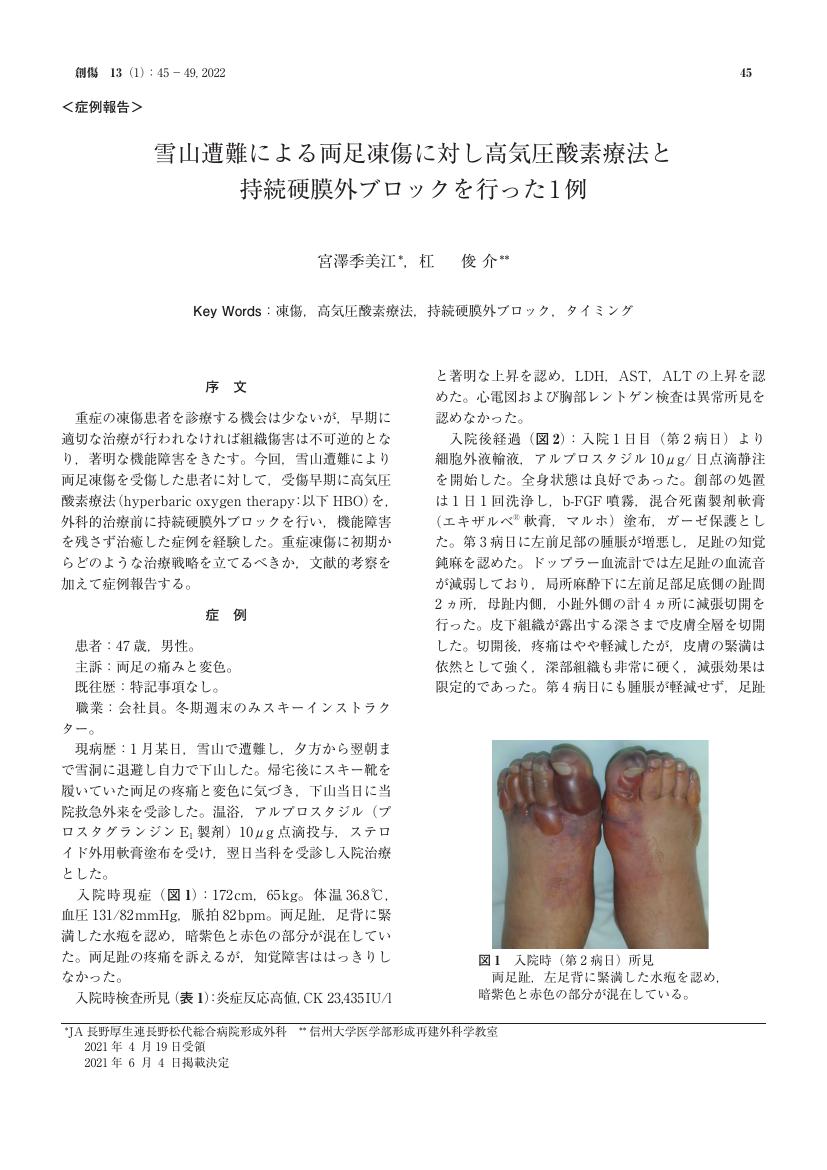

2 0 0 0 OA 雪山遭難による両足凍傷に対し高気圧酸素療法と持続硬膜外ブロックを行った1例

- 著者

- 宮澤 季美江 杠 俊介

- 出版者

- 一般社団法人 日本創傷外科学会

- 雑誌

- 創傷 (ISSN:1884880X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.45-49, 2022 (Released:2022-01-05)

- 参考文献数

- 18

2 0 0 0 OA 近世期における富士山信仰とツーリズム

- 著者

- 松井 圭介 卯田 卓矢

- 出版者

- 公益社団法人 東京地学協会

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.124, no.6, pp.895-915, 2015-12-25 (Released:2016-01-27)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 2 4

This paper examines the relation between traditional pilgrimages to Mt. Fuji and related tourism in the pre-modern era. It takes into account the worship of Mt. Fuji as a sacred mountain and the activities of oshi pilgrim masters (low-ranking Shinto priests) who organized pilgrimages. Chapter II presents an overview of the worship of Mt. Fuji in its original form before modern times, and the historical development of that worship. Like other sacred mountains in Japan, Fuji was worshiped from a distance as a kannabi, a place where gods were believed to be enshrined. It was also worshiped as an area of the underworld, takai, where ancestral spirits rested. In addition, the mountain was thought itself to be a god: both a benevolent god who brings water and an angry god who brings natural disasters through volcanic eruptions. Historically, pilgrimages by ascetics to Mt. Fuji are first found in sources from the Heian era to the Kamakura era. Subsequently, Mt. Fuji gradually became one of the mountains of Shugendo, a Japanese ascetic-shamanist belief system incorporating Shinto and Buddhist concepts. Chapter III examines the establishment of devotional Fuji confraternities, called Fuji-ko, and the popularization of pilgrimages in modern times. The viewpoints of the various types of Fuji-ko, their religious beliefs, and aspects of their pilgrimages are discussed. In general, a Fuji-ko confraternity consisted of three officers—komoto (host of the ko), a sendatsu (guide), and sewanin (manager)—and members. They made pilgrimages in a three-to-ten-year cycle; the journey was usually a round trip of eight days and seven nights from Edo (the former name of Tokyo) to the mountain, arranged by oshi at Kamiyoshida, at the mountain's foot. Although Fuji was the main destination, others were often included. Some of these were sacred places related to Kakugyo (the founder of the pilgrimage to Mt. Fuji) and Jikigyo Miroku (the famous leader of Fujiko in the Edo era), and other sacred mountains such as Mt. Ooyama. Chapter IV examines the characteristics of Kamiyoshida, the village of oshi priests, which provided pilgrims with a range of services, including accommodation and assistance in climbing the mountain. Kamiyoshida was a particularly large settlement among those at the foot of Mt. Fuji, featuring large residences and rectangular zoning with special entrance roads. At its peak, the village had more than 100 houses aligned in a row. It was very prosperous in summer, when pilgrimages were most frequent. Chapter V examines characteristics of the pilgrimage destination and politics of location. The fact that citizens of Edo could view Mt. Fuji even though it was far away gave it a disarming allure and familiarity. Climbing the mountain was regarded as a great accomplishment, and in this way the pilgrimage became a journey of faith. The oshi priests, as the receiving party, created various legends of faith to draw pilgrims to their village rather than other starting points to Mt. Fuji or other shrines or temples. These legends contributed to the rise of Kamiyoshida and the oshi, and ultimately to their downfall.

2 0 0 0 OA モアレのないカラープルーフィングのための網点の重力的再配置法

- 著者

- 田島 譲二

- 出版者

- 一般社団法人 画像電子学会

- 雑誌

- 画像電子学会誌 (ISSN:02859831)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.5, pp.663-670, 2005 (Released:2011-06-24)

- 参考文献数

- 6

カラー印刷の版をディジタル通信で送り,遠隔地で印刷する場合,カラープルーフもその場で高品質に出力することが求められる.しかし,製版したものを本来の印刷と異なるドット密度のプリンタにより網点形状を保って,カラープルーフとして出力する場合,画像の拡大·縮小により一般にはモアレが生ずる.本研究では,まずこのモアレの原因を解明し,画像を多階調画像として拡大·縮小した場合にはモアレは生じないが,2値化によって網点のサイズが本来のサイズからずれることにより生ずることを示す.その上で,網点パラメータや画像の領域の判別をすることなく,網点の単位領域中の網点成分が重力で互いに引き合うように集めて配置することにより,網点パラメータや形状を保ってサイズを復元する,網点の重力的再配置手法の提案を行う.

2 0 0 0 OA 実例から学ぶ術中覚醒

- 著者

- 中尾 正和

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.5, pp.692-699, 2012 (Released:2012-11-13)

- 参考文献数

- 1

術中覚醒はまれだが,患者にも麻酔担当者にとってもつらい経験となる.術中覚醒例を紹介し,よく起こしがちな事例・防止策の共有を試みた.その原因には麻酔薬の投与不足,痛み刺激による鎮静作用の相対的不足,個人差の評価ミスのほか,不明確なものもある.脳波モニターはコストもかかり完璧な信頼度ではないが,筋弛緩状態のように呼吸・体動では麻酔不足を判断できないときには特に有用性が高い.装着していてもその限界を知って判断の遅れや間違いがないようにするなどの注意が必要である.一方,術中に覚醒したと気づいたときにはその場で説明することができれば,心的外傷後ストレス障害(PTSD)を減らせる可能性も考えられた.

2 0 0 0 OA 制度的実践によるCSRの制度化:サラヤ株式会社の事例研究

- 著者

- 李 燕 潜道 文子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 組織学会

- 雑誌

- 組織科学 (ISSN:02869713)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.3, pp.32-45, 2023-03-20 (Released:2023-06-02)

- 参考文献数

- 36

本稿では,サラヤ株式会社の事例研究を通じて,企業がどのように社会から正統性を獲得しつつ,合目的的な活動としてCSRを行うかについて考察する.また,制度的実践理論を用いて,企業が関係的実践,実質的実践,象徴的実践を組み合わせ,外部関係者と共に社会問題解決活動に参加し,それを事業活動へ統合することで,社会から正統性を獲得しつつ,企業の合目的的な活動として展開するCSRの制度化プロセスを示している.

2 0 0 0 OA 日本語プログラム言語「まほろば」の構文設計

- 著者

- 今城 哲二 大野 治 植村 俊亮

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌プログラミング(PRO) (ISSN:18827802)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.SIG02(PRO6), pp.106-106, 2000-03-15

約20年前からコンピュータでの漢字利用が普及し,標準プログラム言語で日本語データ処理が可能となった.日本語処理は,国際化と一般化されて,国際規格化された.いくつかの言語では,識別名にも漢字などマルチオクテット文字が使用できる.予約語まで日本語にした本格的な日本語プログラム言語も,分かち書きのレベルで,実用化されている.本発表では,より日本語に近い非分かち書きの日本語プログラム言語「まほろば」を提案し,その構文の設計の考え方を中心に論じる.

- 著者

- 若森 晋之介

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.6, pp.558, 2023 (Released:2023-06-01)

- 参考文献数

- 3

近年,酵素工学やゲノム解析・バイオインフォマティクスが大きく進展し,学術界や産業界では,目的に応じた酵素を開発できるようになっている.酵素は高い基質特異性を示し,温和な条件下で化学・立体選択的反応を促進するため,グリーンケミストリーの観点から望ましい触媒である.その一例としてシトクロムP450が注目されており,化学合成とシトクロムP450改変体を組み合わせた複雑な天然有機化合物の全合成も報告されている.最近,アリロマイシン類のコア骨格を構築可能なP450改変体の開発がMolinaroらによって報告されたので紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Heckmann C. M., Paradisi F., ChemCatChem, 12, 6082–6102(2020).2) Zhang X. et al., Science, 369, 799–806(2020).3) Molinaro C. et al., J. Am. Chem. Soc., 144, 14838–14845(2022).

2 0 0 0 ステープルオリゴ糖の設計・合成・機能評価

- 著者

- 若森 晋之介

- 出版者

- FCCA(Forum: Carbohydrates Coming of Age)

- 雑誌

- Trends in Glycoscience and Glycotechnology (ISSN:09157352)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.205, pp.J52, 2023-05-25 (Released:2023-05-25)

2 0 0 0 OA 子育ての脱家族化をめぐる「家庭」ロジックの検討

- 著者

- 藤間 公太

- 出版者

- Japanese Council on Family Relations

- 雑誌

- 家族研究年報 (ISSN:02897415)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.91-107, 2013-07-10 (Released:2017-02-14)

- 参考文献数

- 51

- 被引用文献数

- 4

本稿では、社会的養護施設をめぐる2つの論争―ホスピタリズム論争、津崎哲夫vs 施設養護支持派論争―を分析し、「家庭」を支配的なロジックたらしめる言説構造について考察する。分析からは、かつてはあった「家庭」への批判的視角が徐々に失われ、反施設論者だけでなく、施設養護支持派も「家庭」をケアの場の支配的モデルと前提するようになったことが明らかになった。こうしたなか、個別性や一貫性の保障という小規模ケアのメリットを「家庭的」な形態に結び付ける言説構造が維持、強化されてきたと考えられる。以上を踏まえ、考察部では、「家庭」を理想的なケア環境として措定する言説構造が持つ問題と、今後の脱家族化論の課題について議論を行う。

- 著者

- 木下 英明 木村 真一 福田 盛介

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)

- 巻号頁・発行日

- vol.J106-A, no.6, pp.197-200, 2023-06-01

天体着陸を目的とする宇宙機では,LiDARにより地表モデルを作成し,安全な着陸を図る例が存在する.本報告では,電力リソースの限られる宇宙機における,SNN(Spiking Neural Network)を活用した低電力なLiDAR信号処理の可能性を検証した結果を示す.

2 0 0 0 OA ナラティヴとの融合が示すエスノグラフィーの展開

- 著者

- 八木 真奈美

- 出版者

- 公益社団法人 日本語教育学会

- 雑誌

- 日本語教育 (ISSN:03894037)

- 巻号頁・発行日

- vol.162, pp.50-65, 2015 (Released:2017-12-26)

- 参考文献数

- 37

近年,日本語教育研究においても質的研究の重要性は高まっている。本稿の目的は,ナラティヴという視座から質的研究方法の一つとしてのエスノグラフィーの新たな展開を示すことである。それに先立ってまず,ここで扱うエスノグラフィーは,単なる調査や分析の手順を指すだけではなく,認識論的な世界の見方に関わるものだということを述べる。次に,エスノグラフィーの分析プロセスを示した後,ナラティヴとの融合による新たなエスノグラフィーの展開を,筆者の研究を再考する形で示す。結論として,質的研究の調査や分析の方法は,自らの依って立つ解釈の枠組みを明示し,対象となる人や集団の理解を目指した上で,何を明らかにしたいのかによって多元的に選択し,組み合わせていくことができると考える。それにより,人間と言葉の複雑な関係をより深く捉えられる可能性が生まれることを主張したい。最後に,日本語教育における質的研究の意義について述べる。

2 0 0 0 OA 海外駐在記事:サンディエゴにパワーをもらって

- 著者

- 村上 晃平

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)

- 巻号頁・発行日

- vol.143, no.6, pp.NL6_4, 2023-06-01 (Released:2023-06-01)

2 0 0 0 OA 4.不随意運動診察の基本

- 著者

- 宇川 義一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, no.3, pp.439-444, 2016-03-10 (Released:2017-03-10)

- 参考文献数

- 5

2 0 0 0 OA 11.不随意運動あれこれ

- 著者

- 宇川 義一

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.9, pp.2653-2661, 2011 (Released:2013-04-10)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA リポソームが初めて化粧品になった日

- 著者

- 荒金 久美

- 出版者

- 一般社団法人 プラスチック成形加工学会

- 雑誌

- 成形加工 (ISSN:09154027)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.6, pp.246-247, 2018-05-20 (Released:2020-08-25)

2 0 0 0 OA 踏み台昇降運動における運動強度の信頼性についての検討 実測値と推測値の比較

- 著者

- 古居 俊一 白岩 加代子 川勝 修就 長谷 いずみ 金井 秀作 田中 聡 大塚 彰

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.37 Suppl. No.2 (第45回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.H4P3264, 2010 (Released:2010-05-25)

【目的】踏み台昇降運動は、臨床場面において、糖尿病や呼吸器・循環器不全の患者の運動療法の1つとして用いられている。また、臨床場面以外でも高齢者に対して転倒予防や健康増進を目的として用いられている。しかし、踏み台昇降に関しての、台の高さや昇降速度の設定については、疾患や対象者によって異なり、それぞれに対応して運動強度を決定している。わが国における運動強度は、一般にAmerican College of Sports Medicine(ACSM)の基準を参照していることが多い。しかしながら、ACSMで示されている運動強度は昇降用計算式によって求められた概算値である。本研究では、踏み台昇降運動について、日本人健常者を対象に実測値による運動強度とACSMで示されている運動強度が一致するか検討した。【方法】対象は心肺機能及び身体機能に特に問題の無い大学生14名(男性10名:平均年齢21.4±0.5歳、平均身長169.0±2.5cm、平均体重68.6±4.9kg、女性4名:平均年齢21.0±0.8歳、平均身長158.1±2.8cm、平均体重48.5±.1.7kg)である。運動課題は、15cm、25cmの各高さの踏み台を120歩/分の速さで昇降運動を行った。踏み台昇降運動を行う際には、呼吸代謝測定装置VO2000(S&ME社製)を用いて酸素摂取量の測定を行った。踏み台昇降運動は9分間行い、測定開始後2分と測定終了前2分間を除いた5分間を踏み台昇降運動の代謝量として解析に用いた。また、安静時酸素摂取量については、運動負荷を与えず、椅子座位姿勢にて3分間測定した。測定開始後30秒と測定終了前30秒を除いた2分間を安静時代謝量として解析に用いた。解析方法は、VO2000より得られた記録を呼吸代謝解析ソフトM-graphを用いて解析した。各高さにおける運動強度について、安静時酸素摂取量を基に算出した実測値運動強度と1MET=3.5ml/kg/minを基に推測値運動強度を算出した。ACSMが提示する昇降用計算式から求められた運動強度と比較するとともに、実測値運動強度と推測値運動強度においては、対応のあるt検定を用いて統計学的処理を行った。測定値は平均値±標準偏差で示し、危険率5%未満を有意とした。【説明と同意】予め、被験者には本研究の目的および内容について説明を行い、文書にて同意が得られた者を対象とした。【結果】安静時酸素摂取量は、4.1±0.8ml/kg/minであった。踏み台昇降運動の運動強度は、高さ15cmでは、ACSMが提示する運動強度は5.8METsであるのに対し、実測値運動強度は4.7±1.1METs、推測値運動強度は5.3±0.5METsであった。高さ25cmでは、ACSMが提示する運動強度は7.9METsであるのに対し、実測値運動強度は6.4±1.4METs、推測値運動強度は7.1±0.5METsであった。実測値運動強度と推測値運動強度には統計学的な有意差は認められなかったものの、実測値運動強度は推測値運動強度やACSMの概算値よりも低い傾向を示した。【考察】日本人健常者において、実測値運動強度は、推測値運動強度とACSMで示す運動強度より強度が低い結果となった。この結果から、ACSMを指標として運動処方を行った場合、あるいは1MET =3.5 ml/kg/minで運動強度を求めた場合は、実際には目標とする運動強度に達していない可能性が示唆される。高齢者を対象としたエネルギー消費量の計測を行った研究では、1MET=3.5ml/kg/minで計算した強度と実測による強度で比較した場合、実測による強度の方が低い結果を示し、高齢者の運動処方には十分注意が必要であると述べられている。また、女性を対象とし、肥満者と非肥満者の歩行時のエネルギー消費を比較した研究では、肥満者のほうが歩行速度に関わらず、非肥満者よりも有意にエネルギー消費が大きいとの報告もみられる。酸素摂取量に関しては、体格や心理的状態なども影響することから、1MET=3.5ml/kg/minやACSMで示す概算値を日本人健常者にそのまま適応するのは適切ではないと考えられた。したがって、日本人を対象とした運動強度の概算値を作成する必要があると思われる。【理学療法学研究としての意義】ACSMで提示している運動強度と実測値から求めた運動強度に違いが認められたことは、今後運動処方する際の注意事項として有意義な基礎情報になると考えられる。

- 著者

- Haruka Seto Serina Sasaki Yuko Mitobe Toru Ota Fumi Tatsuzawa

- 出版者

- The Japanese Society for Horticultural Science

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.QH-032, (Released:2023-05-26)

The flower colors and flavonoids of 16 cultivars of Verbena hybrida Groenl. & Rumpler (Verbenaceae) were examined to evaluate the relationship between flower color and flavonoid components. Fifteen anthocyanins {3-O-glucoside, 3,5-di-O-glucoside, 3-O-[6-O-(acetyl)-glucoside], 3-O-[6-O-(malonyl)-glucoside], and 3,5-di-O-[6-O-(acetyl)-glucoside] of delphinidins, cyanidins, and pelargonidins}, seven flavones {7-O-(glucuronide) of apigenin, luteolin, tricetin, and 4'-O-methyl-luteolin, 7-O-[2-O-(glucuronosyl)-glucuronide]-4'-O-(glucuronide) of apigenin, and 7-O-[2-O-(glucuronosyl)-glucuronide] of apigenin and luteolin}, two flavonols {3-O-glucoside and 3-O-[6-O-(acetyl)-glucoside] of kaempferols}, and chlorogenic acid were isolated from the flowers of these cultivars. Their structures were identified using co-HPLC, nuclear magnetic resonance, and mass spectrometry. For the Red to Purple-Violet cultivars, the corresponding color chart names were responsible for the major anthocyanidin types, and the hue values (b*/a*) of these flower colors reflected the anthocyanins concentration. Based on the relationship between the distribution of flavones, flavonols, and chlorogenic acid among cultivars and flower color, we conclude that flavonoids other than anthocyanins and chlorogenic acid make little contribution to flower color. The yellowish red color is thought to be affected by carotenoids.

2 0 0 0 OA 洗米方法が米の食味に与える影響

- 著者

- 貝沼 やす子 長尾 慶子 畑江 敬子 島田 淳子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 調理科学 (ISSN:09105360)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.4, pp.419-423, 1990-11-20 (Released:2013-04-26)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 11