- 著者

- Peng Sun Zhiqiang Wang Bo Li Shanjiang Chen

- 出版者

- International Heart Journal Association

- 雑誌

- International Heart Journal (ISSN:13492365)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.6, pp.1002-1009, 2023-11-30 (Released:2023-11-30)

- 参考文献数

- 47

The relationship between dietary magnesium intake and the risk of stroke is controversial. This study aimed to examine the association of dietary magnesium intake with the risk of stroke among American adults.The relationship between dietary magnesium intake and the risk of stroke was analyzed using the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2007-2018 data with 29,653 adults. The amount of magnesium from the diet was assessed by two 24-hour dietary recalls. Stroke outcomes were defined using the results of the self-reported questionnaires. The association between dietary magnesium intake and the risk of stroke was evaluated using logistic regression models and restricted cubic spline.In our study, an inverse association between dietary magnesium intake and the risk of stroke was found. For the highest versus lowest quartile of dietary magnesium intake, the multivariate-adjusted odds ratio (95% confidence interval) of stroke was 0.56 (0.36-0.86). The magnesium intake of women was negatively associated with stroke risk, but this negative association was not found in men. Then, the inverse association was statistically significant among the 40-59 year-old group. The results from the dose-response analysis show a linear relationship between dietary magnesium intake and the risk of stroke.Dietary magnesium intake was inversely associated with the risk of stroke, especially in women. Therefore, our study emphasizes the importance of appropriately increasing dietary magnesium intake.

35 0 0 0 OA リサージェンス理論:摂動論から非摂動効果を理解する

- 著者

- 藤森 俊明 三角 樹弘 坂井 典佑

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.6, pp.352-360, 2018-06-05 (Released:2019-02-05)

- 参考文献数

- 31

量子力学,場の量子論や古典力学で厳密に解ける問題は少ないため,小さな結合定数についてべき級数展開を行う摂動論は極めて有用である.たとえば量子電磁力学の摂動論の結果は驚くべき精度で実験と一致する.しかし,摂動級数は収束しないという問題が古くから指摘されてきた.一方,様々な量子系において,トンネル効果など摂動論でとらえられない「非摂動効果」も存在し,重要な役割を果たす.実際,場の量子論ではインスタントンなどを考慮することによって,非摂動効果が得られる.実は摂動級数の発散と非摂動効果が関係している可能性は古くから指摘されてきた.近年,リサージェンス(resurgence)理論によって,量子論における摂動論と非摂動効果との直接的な関係の理解が進展した.微分方程式や積分の漸近級数解析などの数学的研究で得られた厳密な知見を応用して,量子論におけるリサージェンス理論の理解が進み,新たな結果が次々と得られている.摂動論では,展開係数が次数nの階乗n!程度で発散する.そのような場合,ボレル総和法が有用である.発散する摂動級数からボレル変換という量が厳密に定義でき,これが摂動級数の情報を忠実にとらえる.たとえば,ボレル変換の特異点が摂動級数の発散の仕方を表す.一方,各々の特異点は非摂動効果と対応する.したがって,潜在的にどのような非摂動効果が生じ得るかは,摂動級数のボレル変換の中にすべて記録されている.一般に,摂動級数の発散の仕方に非摂動効果の情報が書き込まれていることをリサージェンス構造と呼ぶ.ボレル変換のラプラス変換をボレル和と呼び,これが摂動級数の総和を表す.ラプラス変換の積分経路は正実軸上だが,その上にボレル変換の特異点が生じると,積分路を変形する(結合定数に虚部を与える)必要があり,その結果ボレル和に不定性が生じる.一方,勾配流(gradient flow)の解析からバイオンと呼ばれるある種のソリトンが非摂動効果を与えることがわかる.バイオンの寄与にも結合定数の虚部の符号に応じて不定性が生じるが,摂動級数のボレル和と同じ符号をとると両者の和に不定性がなくなる.すなわち,両者の非自明な関係によって不定性の相殺が起こるため,物理量全体としての一意性が保たれる.つまり,摂動・非摂動部分はそれぞれ単独では不定で,両者を足し上げて初めて厳密な意味がある.この不定性の相殺から定まる「摂動論と非摂動効果の間の対応」により一方の寄与からもう一方を導き出すことも可能となる.常微分方程式ではリサージェンス構造は完全に理解されており,一般解はトランス級数と呼ばれる複数の形式的漸近級数解のボレル和の足し合わせで表される.パラメーターを変えていくと,個々のトランス級数の係数が不連続に変化するストークス現象が起こる.しかし,真の解は連続なので,ストークス現象によって漸近級数解の間に関係が付くことがわかる.このようにあるセクターの情報が別のセクターに再登場する機構がリサージェンス構造である.量子力学でもこの構造の理解が進展し,さらにQCDやヤン–ミルズ理論,赤外リノマロンなども議論されつつある.

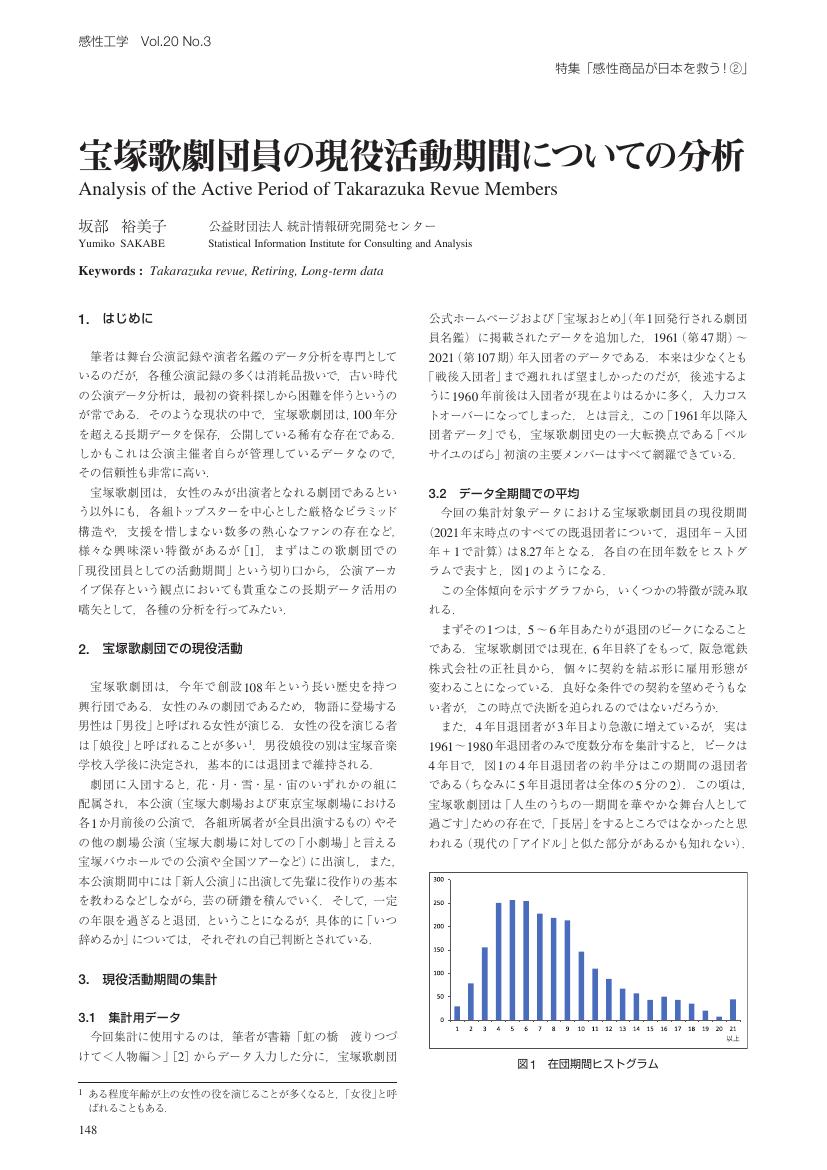

35 0 0 0 OA 宝塚歌劇団員の現役活動期間についての分析

- 著者

- 坂部 裕美子

- 出版者

- 日本感性工学会

- 雑誌

- 感性工学 (ISSN:18828930)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.3, pp.148-152, 2022-09-30 (Released:2022-09-30)

- 参考文献数

- 4

35 0 0 0 OA 小鳥の音声が伝えるもの ――さえずりと地鳴きの仕組みと機能――

- 著者

- 橘 亮輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.1, pp.28-33, 2022-12-25 (Released:2023-02-01)

- 参考文献数

- 41

35 0 0 0 OA 代数体と函数体とのある類似について

- 著者

- 岩沢 健吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.2, pp.65-67, 1963-10-30 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

35 0 0 0 OA 現代社会における構築主義の困難

- 著者

- 樫村 愛子

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.189-208, 2004-12-31 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 42

グローバル資本主義が社会を脱領土化していく中で, 構築主義理論は, 科学やテクノロジーと結合している資本主義を加速するイデオロギーとなっている.というのも科学は現在構築主義的・自己組織的になっており, これまでは手つかずであった人間の生殖や遺伝子, 環境などを操作し始め影響を与え, その影響の効果を考慮しえないまま人間の生きられる条件を破壊しつつあるからである.構築主義理論は, 人間や社会の構築性を記述したが, 他方でこれまで維持されてきた人間の生きられる条件や構造が実際何であるのかは論じられず, それゆえ現在起こっている人間と社会の解体に対し, 必要とされる社会の再構築を考察できない.構築主義のこの困難は言語至上主義にあり, すでにできあがった言語の共時体系から出発しているため, 再構築可能性と関わる, 言語構造の生成や言語と主体の結合の条件を論じられない.理論的に見れば, 言語の内部からのみ記述するため「自己言及のパラドクス」という難点を抱え, これを脱パラドクス化している身体や主体等を論じられず, 言語化できない身体や主体を唯物化・本質主義化することとなる.バトラーは「唯名論化した精神分析理論」を流用して身体や主体を脱構築し言語化作用を論じたが, そこでも構造の生成は結局のところ論じえない.唯名論的ではない臨床現場から立ち上がった精神分析理論によって, 身体と言語の接合関係を, 自閉症者を参照しながらみていくと, 主体が他者への同化と他者との相互行為から生まれ, それが世界と自己の同一性を生み出し, それによって自律した言語構造が可能となっていることが示され, ここに再構築の理論的可能性があることがわかる.

35 0 0 0 OA メタゲノムデータからのウイルス探索とバイローム構築

- 著者

- 西村 瑠佳 井ノ上 逸朗

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会

- 雑誌

- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.68-80, 2023 (Released:2023-11-01)

- 参考文献数

- 112

ウイルスはヒトの体内をはじめとする地球上の様々な場所に存在し、バイロームを構成する。このバイロームを解析するのにはメタゲノムデータまたはメタトランスクリプトームデータを用い、バイオインフォマティクス技術を駆使したウイルスゲノムの網羅的探索が必要となる。ウイルスゲノムの探索には既知のウイルスゲノム配列を基にした相同性検索に加え、近年では様々な手法が用いられるようになった。さらに、こうして探索された多数のウイルスゲノムを基に、バイロームを構成するウイルス組成や宿主との関連性が調べられている。本稿ではウイルスの探索とバイローム解析に使われるバイオインフォマティクス解析手法を紹介し、バイローム研究結果の概要や問題点などを概説する。

35 0 0 0 OA 当院を受診した外国人妊婦旅行者症例の検討

- 著者

- 中澤 毅 大畑 尚子 石塚 貴紀 高田 萌々 小松 泰生 直海 玲 石川 裕子 諸井 明仁 大橋 容子 高橋 慶行 橋口 幹夫 青柳 藍 源川 隆一

- 出版者

- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会

- 雑誌

- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.96-100, 2020 (Released:2020-05-13)

- 参考文献数

- 12

目的:2018年に沖縄県を訪れた外国人観光客は290万人と過去最高を更新している.これに伴い当院救急室を受診する外国人旅行者妊婦も増加している.今回当院を受診した外国人旅行者妊婦症例の実際に対応した際の特徴や問題点・今後の課題について検討した. 対象および方法:2014年1月1日から2018年12月31日の5年間に当院救急室を受診した外国人旅行者妊婦の診療録を後方視的に検討した. 結果:当該期間に受診した外国人旅行者妊婦は37例だった.多くは軽症だが,入院・分娩の症例も存在し入院費は母児を含めて300万円前後であった.また異なる言語・文化・保険システムが現場対応となる事も多く診療・治療に支障となる事例が確認された. 考察:外国人旅行者妊婦症例は増加しており緊急の対応が必要となる場合もある.限られた医療資源の中で対応の難しい症例もあり,今後の環境整備が重要だと考えられた.

- 著者

- 髙谷 幸

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.4, pp.531-548, 2018 (Released:2019-03-31)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 3 3

本稿では, 1980年代以降の日本における在留資格のない移住者をめぐるカテゴリーの変遷を跡づけることによって, 「不法滞在者」カテゴリーが支配的なカテゴリーとして定着する過程およびその帰結を明らかにする.新しい移住者の来日が増加した1980年代, 彼・彼女らは, 在留資格の有無ではなくジェンダーや職業の区別にもとづき「ジャパゆきさん」や「外国人労働者」と呼ばれた. しかし, 1990年の入管法改定によって, 外国人労働者のなかに合法/不法という区分が持ち込まれた. くわえて「不法滞在者」という区分が警察によって生み出され, 「不法」と名指された者は「犯罪者」としての意味を帯びるようになった. その後, この「犯罪者」としての「不法滞在者」というカテゴリーは, 対抗的カテゴリーとのせめぎ合いをともないつつもさまざまな領域に浸透し, 正統化され, 自明性を帯びるようになった. こうして今や, このカテゴリーの自明性は, 「不法滞在者」排除の実践を支える一方で, その排除が当該カテゴリーの自明性をより強化するという形で相互規定している.同時に, こうした「不法滞在者」カテゴリーの普及は, 「外国人労働者の増加による治安悪化」という根拠なき不安を増幅させ, それが結果として移民政策の確立を困難にさせるという帰結をもたらしてきた.

35 0 0 0 OA 支那課官僚の役割-政軍関係の再検討のために-

- 著者

- 北岡 伸一

- 出版者

- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, pp.1-23, 1990-03-29 (Released:2009-12-21)

35 0 0 0 OA 物理も教養なのでは (<談話室小特集>「高校物理教育を考える」)

- 著者

- 佐々木 恵伊

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.489-491, 1991-06-05 (Released:2020-03-18)

35 0 0 0 OA 村長選挙は茶番か? 巧みな演出か?――ラオス人民革命党によるジレンマ解消と支配の正当化――

- 著者

- 山田 紀彦

- 出版者

- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所

- 雑誌

- アジア経済 (ISSN:00022942)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.3, pp.2-30, 2023-09-15 (Released:2023-09-29)

- 参考文献数

- 128

特定の人物の選出が目的にもかかわらず,多くの独裁者は競争的選挙を実施する。しかし選挙は不確実であり,目的達成には操作が必要となる。とはいえ過度な操作は選挙だけでなく体制の正当性を低下させる。つまり独裁者は,操作による目的達成と正当性維持のあいだでジレンマに直面する。本稿はラオスの村長選挙を事例に,ラオス人民革命党が選挙を巧妙に操作することで目的を達成する一方,候補者選出過程に有権者の声を反映させるなど「民主的」選挙の外形を頑なに守り,ジレンマ解消に努めていることを明らかにする。選挙は茶番かもしれないが,党にとっては「民主主義」を演出する重要な舞台であり,体制が「民主主義」の価値を国民と共有しているとの認識を創り出す場となっている。本稿からは,「民主主義」へのコミットメントを示すことが,選挙ジレンマの解消だけでなく,独裁体制の正当化にとっても重要であることが示唆される。

35 0 0 0 OA イスラム教徒患者の周術期管理:症例を経験して

- 著者

- 長澤 実佳

- 出版者

- 日本臨床麻酔学会

- 雑誌

- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.7, pp.662-668, 2019-11-15 (Released:2019-12-17)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

微小血管手術を予定された54歳の女性イスラム教徒患者の周術期管理を経験した.イスラム教の宗教上の理由から,麻酔管理では生物由来製品(ブタ),アルコールは使用できないなど使用薬剤に制限があり,患者に確認を行う必要があった.イスラム教徒の周術期管理には,麻酔管理以外にも通訳の問題,ハラール食の提供,未婚の女性では男性医師の診察に制限がある,生活習慣の違いを理解する,などの配慮が必要となることがある.当院で経験した症例から学んだ,イスラム教の概要と,使用に制限のある生物由来製品を提示し,イスラム教徒患者の周術期管理における注意点を考察する.

35 0 0 0 OA 確立操作の概念とその有用性 : より包括的な支援を可能にする分析枠の再検討

- 著者

- 武藤 崇 多田 昌代

- 出版者

- 一般社団法人 日本特殊教育学会

- 雑誌

- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.25-30, 2001-06-30 (Released:2017-07-28)

35 0 0 0 OA 乳糖不耐症と牛乳の飲み方

- 著者

- 足立 達

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.77-82, 1987-01-20 (Released:2010-03-10)

- 参考文献数

- 9

35 0 0 0 OA プライマリ・ケア現場の不確実性・複雑性に対処する

- 著者

- 宮田 靖志

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.124-132, 2014 (Released:2014-06-27)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2 2

臨床実践の現場には不確実性・複雑性が溢れており, 特にプライマリ・ケア医は診療の現場で日常的にこれらに遭遇する. 不確実性・複雑性への対処はプライマリ・ケア医に求められる特徴的な能力のひとつであり, プロフェッショナリズムの要素のひとつにも挙げられる. 不確実性・複雑性への対処は貴重な学習機会であり, 自己の成長につながる. クネビン・フレームワーク, 意思決定を共有する患者との良好なコミュニケーションにより, 不確実性・複雑性に対応するのが有用である.

35 0 0 0 OA キノコ中のシアン含有量及び調理による消長

- 著者

- 新藤 哲也 牛山 博文 観 公子 安田 和男

- 出版者

- Japanese Society for Food Hygiene and Safety

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.1, pp.29-35_1, 1999-02-05 (Released:2009-12-11)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 3 3

市販及び野生キノコ合計54種85検体のシアン含有量を調査した結果, 18種44検体からシアンが検出された. 市販キノコではニオウシメジが最も多く86~283μg/g (n=11) のシアンが検出された. 次いでマイタケで1.8~46μg/g (n=6) 及びシロアワビタケで1.1~26μg/g (n=7) と高い値であった. 採取した野生のキノコでは1.0μg/g以上のシアンを検出したものはみられなかった. また, キノコ中のシアンは遊離型で存在していると推察した. ニオウシメジを網焼きした場合, やや焼きすぎの6分間加熱でも加熱前の65%のシアンが残存した. また, 水煮した場合でも, キノコ中に27%が残存し, 煮汁に19%が溶出した.

35 0 0 0 Severe acute respiratory syndrome corona virus-2(SARS-CoV-2)mRNAワクチン接種を契機として発症した潰瘍性大腸炎に類似する炎症性腸疾患の症例

- 著者

- 高橋 康貴 下平 陽介 吉田 樹 田近 宗彦 髙橋 壮 渡邊 健太 福田 翔 小泉 重仁 松橋 保 飯島 克則

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.4, pp.325-329, 2023-04-10 (Released:2023-04-10)

- 参考文献数

- 15

64歳女性.SARS-CoV-2 mRNAワクチン(3回目)の接種翌日から排便回数増加,血便,腹痛,発熱を認めた.下部消化管内視鏡検査にて全大腸に深掘れ潰瘍を認め,潰瘍性大腸炎と類似する炎症性腸疾患としてステロイド,インフリキシマブを導入し軽快した.mRNAワクチン接種を契機に発症した潰瘍性大腸炎に類似する炎症性腸疾患を経験した.

35 0 0 0 OA 徹底的行動主義と応用行動分析学――ヒューマンサービスの科学・技術の共通プラットホーム――

- 著者

- 山本 淳一

- 出版者

- 一般社団法人 日本行動分析学会

- 雑誌

- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.128-143, 2021-03-25 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 73

- 被引用文献数

- 1

応用行動分析学は、行動の科学であり、徹底的行動主義は、応用行動分析学の哲学である。応用行動分析学は、社会的に重要な行動とその制御変数の関係に焦点を当て、徹底的行動主義に徹底している。徹底的行動主義は普遍性をもつ概念の体系であり、その特徴は包括性にある。応用行動分析学は、徹底的行動主義の包括性からの必然的な帰結として、関連領域の多様なヒューマンサービスの科学と実践の成果を、その体系に統合しながら、新たなヒューマンサービス領域を打ち立てている。同時に、応用行動分析学の研究者、実践者であるならば、徹底的行動主義の哲学を、日々のヒューマンサービスに関する行動に徹底的に活用しているはずである。本論文は、これまで個別的に討議されてきた応用行動分析学内での重要な論点、関連領域との接点を明示し、徹底的行動主義の観点から、それらを応用行動分析学の体系に統合し、さらなる包括的な体系を日常のヒューマンサービスの実践と研究に活用するための方法を提供することを目的とする。

35 0 0 0 OA 年金の誤解と克服と到達点

- 著者

- 権丈 善一

- 出版者

- 日本年金学会

- 雑誌

- 日本年金学会誌 (ISSN:02861739)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.84-103, 2017-04-01 (Released:2018-05-08)