- 著者

- 結城 康博

- 出版者

- 日本保健医療社会学会

- 雑誌

- 保健医療社会学論集 (ISSN:13430203)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.58-68, 2001

現在、我が国の社会福祉制度は、措置制度解体によって大きな転換期を迎えようとしている。特に、公的機関中心の制度から市場原理を導入した新たな枠組みで社会福祉制度が構築されようとしている。しかし、そもそも市場原理の導入がうまく機能していくためには、需要と供給がバランスよく均衡していなければならず、現状の福祉分野では供給不足が目立ちうまく機能しているとはいえない。本稿では、この需給のアンバランス状態を指摘したうえで、安易な社会福祉制度における市場原理の導入が危険であることを述べ、その根源は、従来から「国家」対「市場」といった二極的な概念に基づく政策論争にあることを指摘したい。そのため、アマルティア・センの「潜在能力」アプローチから今後の社会福祉制度を検証することで、新たな福祉制度概念を提唱しその方向性について述べていきたい。

6 0 0 0 OA 日本愛犬史 : ヒューマン・アニマル・ボンドの視点から

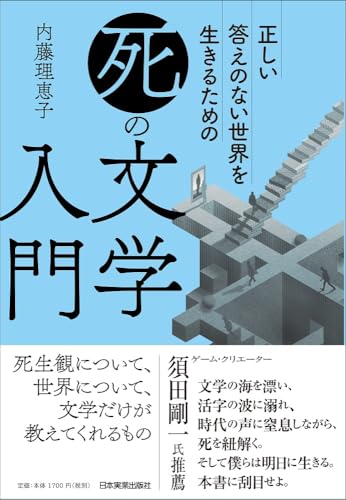

6 0 0 0 正しい答えのない世界を生きるための死の文学入門

6 0 0 0 パンティ-ストッキングの快適性と被服圧について

- 著者

- 伊藤 紀子 竹内 美枝子

- 出版者

- 日本家政学会

- 雑誌

- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.p311-322, 1994-04

- 被引用文献数

- 14

The wearing tests for 15 different samples were performed with 10 female subjects to investigate the factors of general comfort sensation of panty hose. The sensory evaluation in wearing condition and the mechanical properties of the materials were measured and analyzed. Further-more, the clothing pressure of the panty hose were measured by a modified air bag system. The results were obtained as follows. 1) The general comfort sensation of panty hose correlated with the sensation of movability(r=0.702), smoothness(r=0.612) and softness(r=0.474). 2) The softness, movability and smoothness sensation of the panty hose related respectively to the LC value of compression, the value of tensile force and the MMD value of the mechanical properties of the materials. 3) The general comfort sensation did not correlate with the sense of compression. It was not better when the sense of compression was high but also when it was low. The comfortable hose was at a proper pressure level on the leg. 4) The level of comfortable pressure of panty hose was approximately 5, 7 and 10 gf/cm^2 on the front thigh, the back lower leg and the ankle, respectively. Reliability of these figures were coincident with that by the calculated pressure values.

6 0 0 0 OA 降下火砕堆積物層序に基づく浅間前掛火山の大規模噴火の高分解能履歴復元

- 著者

- 安井 真也 高橋 正樹 金丸 龍夫 長井 雅史

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.4, pp.293-325, 2021-12-31 (Released:2022-02-22)

- 参考文献数

- 36

The Asama-Maekake volcano has been active during the last 10,000 years. Large-scale eruptions that occurred in the 18th and 12th centuries have been well studied, whereas little information is available for older eruptions. In this paper, we aim to reconstruct the history of this volcano in detail through a combination of extensive geological survey and 14C dating. The observation and description of twenty-one trench excavations, two drilling core samples, and many outcrops enabled us to build a stratigraphy of the eruptive products in much greater detail than ever before. The trench excavation sites cover an area of nearly 180 degrees around the volcano. These sites were selected mainly in the medial area at distances between 5 and 10 km from the summit crater. Many older deposits buried by thick younger deposits were found. The pyroclastic fall deposits of this volcano vary from a thick pumice layer to pumice grains scattered in the black soil, indicating a variation in the scale of sub-plinian eruptions. More than 120 samples for 14C dating were taken from the black soil immediately beneath the pyroclastic fall deposits. Some charcoals contained in the pyroclastic flow deposits were also subjected to dating. The 14C dating results were used for the correlation of deposits of different localities and distributions of some pyroclastic fall deposits older than 2000 years were revealed. The qualitative evaluation of the number and scale of eruptions throughout history might be possible using these data. Four classes of eruptive scales are recognized in the pyroclastic fall deposits in this study. Class 1: Defined by the isopach line for 128 cm thickness being able to be drawn on the map and the area enclosed by the 64 cm isopach line being more than 25 km2. The deposits are recognized at distant locations more than 50 km from the summit crater. Class 2: Defined by that the isopach line for 64 cm thickness being able to be drawn on the map and the area enclosed by the 16 cm isopach line being more than 15 km2. Class 3: The deposit of this class is recognized as a distinct layer that continues horizontally at each locality. In most cases, the observed thickness is less than several tens of centimeters and generally no structure can be observed. Class 4: This class comprises scattered pumice grains in the soil, for which the measurement of thickness is impossible. The deposits of classes 3 and 4 are seldom found at distances farther than 15 km from the crater. Most of the pyroclastic fall deposits of the period between 9400 and 3100 cal BP are of Classes 3 and 4. On the other hand, a large-scale eruption (Class 1) occurred about 2000 years ago, generating pyroclastic fall deposits in distant areas of more than 50 km from the crater. The recurrence interval of large-scale eruptions during the last 2000 years is estimated to be about 700 years. This is less frequent than in the period prior to 2000 years ago. Therefore, a change in eruption mode occurred about 2000 years ago when eruptions became infrequent but large in scale.

6 0 0 0 OA 車両の固有振動数を用いた車両重量推定に関する基礎検討

- 著者

- 杉町 敏之 須田 義大 阿部 朋明 鈴木 彰一 牧野 浩志 鯉渕 正裕 杉浦 孝明

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.149-151, 2015-03-01 (Released:2015-03-30)

- 参考文献数

- 4

本研究では,道路の劣化に与える影響が大きい過積載トラックの対策のため,重量変化により生じる車両の固有振動数変化に着目し,次世代交通システムで応用可能な重量推定法に関する基礎検討を行う.具体的には,重量ごとに変化する車両の固有振動数に着目し,この値を走行車両上で計測することにより過積載を検出するシステムの実現を目指す.そのための検討として本稿では2 軸車両を対象とし,積載重量に対する固有振動数の変化を解析する.また,個体差や経年変化に対する検討として,重心位置の変化に対する固有振動数への影響に影響について検討を行った.

6 0 0 0 OA エビデンスに基づいた教育:認知科学・学習科学からの展望

- 著者

- 大島 純 大島 律子

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.3, pp.390-414, 2009 (Released:2010-09-10)

- 参考文献数

- 55

- 被引用文献数

- 8

The paper is aimed at discussing the contribution of cognitive science and the learning sciences to Japanese education. First, the authors describe the emergence of a new educational discipline, the learning sciences, and its methodological approach to educational practice called the design-based research. In particular, the emphasis is placed on how unique the methodology is by explaining the progressive refinement of classroom practices based on design principles. Secondary, the author's design-based research project is given as an example of how the learning sciences contributes to the classroom practice in Japan. Furthermore, the design-based research is discussed as a new systemic program for teacher education. Finally, the authors propose an approach to new educational reform based on evidence from the learning sciences research.

6 0 0 0 イタリアにおける視覚障害児者のための絵画鑑賞の取組

6 0 0 0 IR 戦後ハンセン病政策と家族の諸問題 : 家族訴訟を中心に

- 著者

- 松本 聡子

- 出版者

- 佛教大学福祉教育開発センター

- 雑誌

- 福祉教育開発センター紀要 (ISSN:13496646)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.107-122, 2017-03-31

本稿では、ハンセン病の患者であった人の家族による語りから動き出した家族訴訟を中心に、ハンセン病問題の残された課題について取り上げる。特に、ハンセン病についての差別・偏見は、ハンセン病療養所にいるハンセン病回復者と離れて暮らす家族にも直接向けられていた。そのため執拗ないじめを受けたり、親と引き離され孤児となったり、就職や結婚で苛烈な差別・偏見・迫害にさらされ、地域ではその居場所を奪われ住み続けることもできなくなり、自ら命を絶つまでに追い込まれた家族も少なくない。今なお、ハンセン病の患者であった人が身内にいる事実を、戸籍の上でも実生活の上でも隠さなければならない人々は数知れず、この被害は続いている。ここで取り上げる家族訴訟は、ハンセン病の患者であった人の家族である原告一人ひとりの尊厳を取りもどす回復の過程であり、国の誤ったハンセン病強制隔離に加担・協力した各界のみならず、社会の側ないし私たち市民にも人間の尊厳を問う重い課題を含んでいる。そのため、家族訴訟に至った経緯を整理し原告となった家族の語りにふれながら、この問題がらい予防法廃止から 20年も経つ今日まで、なぜ解決に踏み出せなかったのか、ハンセン病強制隔離政策の歴史を踏まえ家族の支援がどうであったか、社会福祉の観点からもあらためて検証を試みるものである。強制隔離政策無らい県運動ハンセン病家族訴訟れんげ草の会

6 0 0 0 OA 福岡市天福寺出土の江戸時代人頭骨

- 著者

- 中橋 孝博

- 出版者

- The Anthropological Society of Nippon

- 雑誌

- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.89-106, 1987-01-15 (Released:2008-02-26)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 9 8

福岡市の天福寺遺跡から,ほぼ江戸時代後期に所属する人骨,約200体が出土した。その特徴として,かなり顕著な長頭性,大きく高い顔面部,あるいは現代人より強い鼻根部の彎曲や歯槽性突顎,等の傾向が認められた。推定身長は男性159.4cm,女性146.5cmで,中世人や他の近世人とは大差ないが,当地方の弥生や古墳人に較べると明らかに低い。全体的に,桑島や粒江より,これまで都市部で出土した江戸時代人に比較的近い形質を示すが,長頭性という点には当地方の現代人にもつながる地域性が認められる。また,中世以降の時代変化の中で一部の形質に不連続な変化も認められ,そうした特徴の由来についていわゆる「都市化現象」や「貴族化」との関連を検討した。

- 著者

- 泉 絢也

- 出版者

- 千葉商科大学国府台学会

- 雑誌

- 千葉商大論叢 (ISSN:03854558)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.109-133, 2019-07-31

6 0 0 0 OA 介護予防を目的とした住民運営の通いの場で支援を行う作業療法士の役割

- 著者

- 田島 明子 近藤 克則

- 雑誌

- リハビリテーション科学ジャーナル = Journal of Rehabilitation Sciences

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.47-59, 2019-03-31

目的:介護予防を目的とした住民運営の通いの場で間接的支援を行う作業療法士の役割について明確化すること.対象:A 県B 町憩いのサロンプロジェクトを主導してきたリハビリテーション専門医であるA 氏,サロンのボランティア養成講座の講師を担当してきた作業療法士B 氏.方法:A 氏,B 氏へ個別インタビュー調査を行い,目的に沿って結果を整理した.結果:サロン全体の取り組みと作業療法士が関与する点,ボランティア養成講座を通した作業療法士の支援の視点が明らかになった.考察:作業療法士の役割として,サロンの企画・運営の支援,ボランティア養成講座の企画・講師,サロン実施の際のサポートと振り返りの助言,サロン参加者の評価と行政へのフィードバック,の4点があった.

- 著者

- Keitaro Akita Yutaro Kaneko Ryota Sato Keisuke Iguchi Kenichiro Suwa Yuichiro Maekawa

- 出版者

- The Japanese Circulation Society

- 雑誌

- Circulation Journal (ISSN:13469843)

- 巻号頁・発行日

- pp.CJ-21-0922, (Released:2021-12-02)

- 参考文献数

- 1

6 0 0 0 IR イプセン作『人民の敵』(En folkefiende) : 異文化社会学的視点(inter-socio-cultural perspective) (成城学園創立100周年記念号)

- 著者

- 毛利 三彌

- 出版者

- 成城大学文芸学部

- 雑誌

- 成城文藝 = The Seijo University Arts and Literature Quarterly (ISSN:02865718)

- 巻号頁・発行日

- no.240, pp.103-139, 2017-06

6 0 0 0 OA 小林多喜二の小樽高商卒業

- 著者

- 倉田 稔

- 出版者

- 小樽商科大学

- 雑誌

- 商学討究 : The Economic Review (Otaru University of Commerce) (ISSN:04748638)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.1-35, 1995-03

論説

6 0 0 0 OA 5-3.Wave Field Synthesisによる空間音響レンダリング手法

- 著者

- Günther Theile Helmut Wittek 濱崎 公男 小野 一穂

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.5, pp.638-644, 2007-05-01 (Released:2009-10-27)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2 2

6 0 0 0 OA 韓国に於ける神社の発達と都市公園について

- 著者

- 姜 信龍

- 出版者

- 社団法人 日本造園学会

- 雑誌

- 造園雑誌 (ISSN:03877248)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.61-66, 1992-03-31 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 1

407年開設された釜山倭館は, 龍頭山を中心とした地域一帯に1677年4月に移館・新築された。この草梁倭館が日本専管居留地に開放され, この時すでに龍頭山上には彼らによって神社が営まれていた。総督政治になると, 神社参拝強要に代表される皇民化政策によって, 神社境内外は拡張され神域化されていく。神社と公園の併立といった考え方は変わり,「神社と公園の並立は不可」となった。そのためか, 神社創建と並行して造成された公園のすべてが, 特に都心に位置する公園としての機能を失い, 韓国人には嫌われるものとなった。公園内の神社建築の殆どが, 韓国独立と同時期に, 市民の手によって破壊されていったのは当然なことと言える。

6 0 0 0 OA 尿路結石と蓚酸代謝

- 著者

- 伊藤 晴夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, no.8, pp.701-711, 1997-08-20 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 76

- 被引用文献数

- 1

6 0 0 0 OA 近畿中央部方言におけるシテイル相当形式の動態 ― 現在形と過去形の非対称現象をめぐって―

- 著者

- 日高 水穂

- 出版者

- 関西大学国文学会

- 雑誌

- 國文學 (ISSN:03898628)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, pp.85-99, 2016-03-31

6 0 0 0 OA 内発的動機づけに及ぼす自己有能感と自己決定感の効果

- 著者

- 碓井 真史

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.85-91, 1992-03-10 (Released:2016-11-30)

- 被引用文献数

- 4

The effects of perceived competence and self-determination on intrinsic motivation were investigated. Perceived competence was manipulated by positive or neative verbal feedback. Self-deterermination was manipulated by "cognitive priming questionnaires" (Porac & Meindl, 1982). The subjects were 54 university students. Each subject was randomly assigned to one condition of a two (perceived competence: positive or negative) × three (self-determination: high, control, or low) design. The results showed a significant correlation between perceived competence and intrinsic motivation, but no correlation when there was no self-determination. These results were discussed in cognitive evaluation theory and self-determination theory.