1 0 0 0 OA 情報伝播モデルによる情報伝播パターンの研究

- 著者

- 千葉 隆雄 鈴木 育男 山本 雅人 古川 正志

- 出版者

- 情報処理学会北海道支部

- 雑誌

- 情報処理北海道シンポジウム2008講演論文集

- 巻号頁・発行日

- pp.B-02, 2008-09-19

1 0 0 0 OA オレンジ色に着色した貝化石中の方解石に含まれる微小マンガン化合物

- 著者

- 古川 登

- 出版者

- 一般社団法人日本鉱物科学会

- 雑誌

- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 日本鉱物科学会 2018年年会

- 巻号頁・発行日

- pp.70, 2018 (Released:2020-01-16)

広島市市街地の地下からオレンジ色に着色した方解石(以下オレンジ方解石とする)が内部に晶出した貝化石が産出した.(古川, 1966 ,山崎他,2000)その化学組成からオレンジ色の着色要因としてMnが示唆された。貝化石中のオレンジ方解石を400℃で加熱処理したところ黒褐色に変化したことから,Mnは結晶中のCaを置き換えるのではなく,不純物として含まれている可能性が高いことがわかった。オレンジ貝化石を透過型電子顕微鏡で観察したところ,オレンジ貝化石では30~60nmの包有物がみられた。この包有物がオレンジ色の着色要因と考えられる。

1 0 0 0 OA 貝化石中に沈殿したオレンジ方解石の着色要因

- 著者

- 古川 登 藤田 更

- 出版者

- 一般社団法人日本鉱物科学会

- 雑誌

- 日本鉱物科学会年会講演要旨集 日本鉱物科学会 2015年年会

- 巻号頁・発行日

- pp.48, 2015 (Released:2020-01-15)

貝化石中に沈殿したオレンジ色の方解石の着色要因を解析した.ICPによる分析ではFeは含まれず,Mn,Mgなどが検出された.Mnを含む溶液を用いて方解石を合成したところオレンジ色の方解石が得られた.したがってオレンジ色の着色要因はMnによると考えられる.

1 0 0 0 OA 津波に対する消波ブロック安定性に関する水理模型実験

- 著者

- 安野 浩一朗 岩塚 雄大 西畑 剛 古牧 大樹 森屋 陽一 伊野 同

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集B3(海洋開発) (ISSN:21854688)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.I_90-I_95, 2012 (Released:2012-09-18)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

2011年3月11日に発生した東日本大震災は,今まで築き上げてきた構造物の設計における考え方や手法などの妥当性を根底から改める必要性を投げかけられるものであった.これまでは,一定の想定設計値に対する安全性を確保することのみを対象に構造物を設計してきたが,外力が想定を越えた場合の構造物の変形に関する知見は殆ど蓄積されておらず,それらに関する知見の構築は今後の重要な課題と考えられる.本研究では,外洋護岸に設置された消波ブロック群に着目した水理模型実験を行い,設計津波を越えた津波外力場におけるブロック群の大規模被災の形態,そのメカニズムや想定される周辺への影響などについて基礎的な知見を得ることを目的とした.

1 0 0 0 新規抗腫瘍薬ベンダムスチンの作用機序と臨床効果

- 著者

- 古川 雄祐 平岡 信弥 和田 妙子 菊池 次郎 加納 康彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理學雜誌 = Folia pharmacologica Japonica (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.138, no.1, pp.26-32, 2011-07-01

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 1 2

ベンダムスチン(トレアキシン<sup>®</sup>)はプリンアナログ様骨格にアルキル基が結合したハイブリッドな抗がん薬である.作用機序はDNAアルキル化が主体と考えられ,代謝拮抗作用については明確な結論は出ていない.がん細胞に作用させた場合に他のアルキル化薬に比べて多彩な作用を示すのが特徴で,(1)架橋形成~DNA鎖切断によるネクローシス誘導,(2)DNA損傷チェックポイント活性化によるp53依存性アポトーシスおよび活性酸素種(ROS)を介するp53非依存性アポトーシスの誘導,(3)分裂期チェックポイントの阻害による分裂期細胞死(mitotic catastrophe)誘導,(4)DNA修復阻害,(5)遺伝子発現調節,(6)早期のS期停止誘導などが報告されている.このような多様な作用機序を有することが,アルキル化薬を含む他の抗がん薬と交差耐性を示さない,単剤で従来の標準併用化学療法を上回る成績を示すなどの優れた特徴を生んでいると考えられる.ベンダムスチンは1963年に旧東ドイツにおいて開発されたが,90年代に入ってから本格的に臨床試験が行われ,低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫(瀘胞性リンパ腫,小細胞リンパ腫),マントル細胞リンパ腫,慢性リンパ性白血病に対する有効性が確立している.現在は再発・難治例が適応となっているが,初発の低悪性度非ホジキンリンパ腫を対象としてリツキシマブ+ベンダムスチンと現在の標準的治療であるリツキシマブ+CHOP(シクロフォスファミド,ドキソルビシン,ビンクリスチン,プレドニゾロン)を比較する第III相試験が行われ,無増悪生存期間の中央値において前者が有意に優れていた.さらに現在,中悪性度非ホジキンリンパ腫(びまん性大細胞性リンパ腫,末梢性T細胞リンパ腫),多発性骨髄腫への適応拡大のための臨床試験が行われている.副作用としては血液毒性,リンパ球減少による日和見感染,消化器毒性(食欲不振,悪心,便秘)などがあるが,重篤なものではない.脱毛,末梢神経障害は認めない.ベンダムスチンは今後,さまざまな悪性腫瘍において第一選択の薬剤となる可能性がある.

1 0 0 0 OA 慢性貧血に対する大量輸血後に発症し,PRES を合併したRCVS の1 例

- 著者

- 山本 雄貴 垂髪 祐樹 山崎 博輝 武内 俊明 古川 貴大 宮崎 由道 山本 伸昭 和泉 唯信 梶 龍兒

- 出版者

- 一般社団法人 日本脳卒中学会

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- pp.10397, (Released:2016-03-09)

- 参考文献数

- 15

症例は40 歳主婦.過多月経による重度の慢性貧血(ヘモグロビン1.1 g/dl)があり,合計20単位の赤血球輸血を受けた.2 週間後に突然の頭痛と全身痙攣を来し搬送された.MRI 所見からPRES(posterior reversible encephalopathy syndrome)を合併したRCVS(reversible cerebral vasoconstriction syndrome)と診断し,保存的治療を行った.経過中に一旦は軽快していた症状および画像所見の再増悪がみられたが,最終的には後遺症を残さずに退院した.慢性貧血患者に輸血を行う際には,合併症としてRCVS やPRES を発症しうることに留意し,頭痛や他の神経症状の出現時にはすみやかにMRI などの検査を行う必要がある.

1 0 0 0 作文添削システムの開発

本稿の目的は,作文の添削システムを開発することである.作文の添削には多大の労力と時間を必要とする.形式的な間違いを指摘したり,訂正するだけでも,教師の負担は大きい.文章を書く能力の未発達な生徒は,作文上でいくつかの基本的な「誤り」をおかす.その誤りには,明白な「間違い表現」と,「不適切表現」とがある.教師は添削の過程で,前者の誤りは訂正し,後者の誤りは指摘した上で,書き換えを促すか,訂正案を示す.本稿で述べる作文添削システム,TENSAKUは,この教師の役目を果たすものである.

1 0 0 0 OA 精神障がい者アウトリーチ実践自己評価尺度の開発と信頼性・妥当性の検討

- 著者

- 鎌田 ゆき 藤野 成美 古野 貴臣 藤本 裕二

- 出版者

- 日本精神保健看護学会

- 雑誌

- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.70-79, 2020-06-30 (Released:2020-06-30)

- 参考文献数

- 23

本研究の目的は,多職種チームにおける精神障がい者アウトリーチ実践自己評価尺度を開発し,その信頼性と妥当性を検討することである.医療・福祉の専門職を対象に,無記名自記式質問紙調査を実施し,199データを対象として分析を行った.探索的因子分析の結果,【多職種チーム内における支援計画の遂行】【対象者の生活機能の把握】【対象者のリカバリーに向けた支援】の3因子20項目構造となった.本尺度は,検証的因子分析において許容できるモデル適合度であり,基準関連妥当性において有意な相関がみられた.Cronbachのα係数は許容範囲であり,内的整合性を確認した.よって,本尺度における信頼性・妥当性は,統計学的に許容できる尺度であると示唆された.

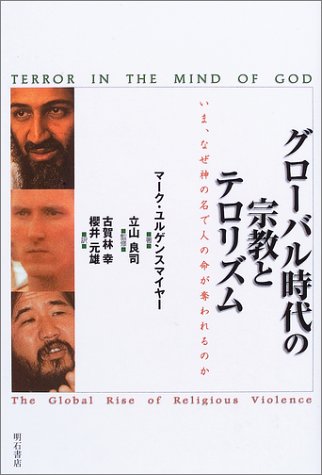

- 著者

- マーク・ユルゲンスマイヤー著 古賀林幸 櫻井元雄訳

- 出版者

- 明石書店

- 巻号頁・発行日

- 2003

1 0 0 0 OA 萎凋に関する研究(その1)

- 著者

- 桑原 穆夫 竹尾 忠一 佐藤 哲哉 古畑 哲

- 出版者

- Japanese Society of Tea Science and Technology

- 雑誌

- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)

- 巻号頁・発行日

- vol.1959, no.13, pp.69-73, 1959-04-30 (Released:2009-07-31)

- 参考文献数

- 4

紅茶の製造上欠くことのできない萎凋操作の条件中,空気の温湿度を取り上げ,その高低に基づく影響を,恒温恒湿器を使つて試験した。その結果,予備的試験ではあるが,温湿度の変化に対応する萎凋の速度・所要時間・茶葉温ならびに品質的に許される範囲,傾向などについて一端をうがうことはできた。終りに,測定に協力していただいた当室の渡辺,川上両氏に感謝する。

1 0 0 0 日本版敗血症診療ガイドライン2020

- 著者

- 江木 盛時 黒田 泰弘 山田 亨 山田 博之 山元 良 吉田 健史 吉田 悠平 吉村 旬平 四本 竜一 米倉 寛 和田 剛志 渡邉 栄三 小谷 穣治 青木 誠 浅井 英樹 安部 隆国 五十嵐 豊 井口 直也 石川 雅巳 石丸 剛 磯川 修太郎 板倉 隆太 今長谷 尚史 志馬 伸朗 井村 春樹 入野田 崇 上原 健司 生塩 典敬 梅垣 岳志 江川 裕子 榎本 有希 太田 浩平 大地 嘉史 大野 孝則 谷口 巧 大邉 寛幸 岡 和幸 岡田 信長 岡田 遥平 岡野 弘 岡本 潤 奥田 拓史 小倉 崇以 小野寺 悠 小山 雄太 鶴田 良介 貝沼 関志 加古 英介 柏浦 正広 加藤 弘美 金谷 明浩 金子 唯 金畑 圭太 狩野 謙一 河野 浩幸 菊谷 知也 土井 研人 菊地 斉 城戸 崇裕 木村 翔 小網 博之 小橋 大輔 齊木 巌 堺 正仁 坂本 彩香 佐藤 哲哉 志賀 康浩 土井 松幸 下戸 学 下山 伸哉 庄古 知久 菅原 陽 杉田 篤紀 鈴木 聡 鈴木 祐二 壽原 朋宏 其田 健司 高氏 修平 中田 孝明 高島 光平 高橋 生 高橋 洋子 竹下 淳 田中 裕記 丹保 亜希仁 角山 泰一朗 鉄原 健一 徳永 健太郎 富岡 義裕 中根 正樹 冨田 健太朗 富永 直樹 豊﨑 光信 豊田 幸樹年 内藤 宏道 永田 功 長門 直 中村 嘉 中森 裕毅 名原 功 藤島 清太郎 奈良場 啓 成田 知大 西岡 典宏 西村 朋也 西山 慶 野村 智久 芳賀 大樹 萩原 祥弘 橋本 克彦 旗智 武志 小倉 裕司 細川 直登 浜崎 俊明 林 拓也 林 実 速水 宏樹 原口 剛 平野 洋平 藤井 遼 藤田 基 藤村 直幸 舩越 拓 升田 好樹 堀口 真仁 牧 盾 増永 直久 松村 洋輔 真弓 卓也 南 啓介 宮崎 裕也 宮本 和幸 村田 哲平 柳井 真知 松嶋 麻子 矢野 隆郎 山田 浩平 山田 直樹 山本 朋納 吉廣 尚大 田中 裕 西田 修 日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会 松田 直之 山川 一馬 原 嘉孝 大下 慎一郎 青木 善孝 稲田 麻衣 梅村 穣 矢田部 智昭 河合 佑亮 近藤 豊 斎藤 浩輝 櫻谷 正明 對東 俊介 武田 親宗 寺山 毅郎 東平 日出夫 橋本 英樹 林田 敬 安宅 一晃 一二三 亨 廣瀬 智也 福田 龍将 藤井 智子 三浦 慎也 安田 英人 阿部 智一 安藤 幸吉 飯田 有輝 石原 唯史 井上 茂亮 井手 健太郎 伊藤 健太 伊藤 雄介 稲田 雄 宇都宮 明美 卯野木 健 遠藤 功二 大内 玲 尾崎 将之 小野 聡 射場 敏明 桂 守弘 川口 敦 川村 雄介 工藤 大介 久保 健児 倉橋 清泰 櫻本 秀明 下山 哲 鈴木 武志 関根 秀介 垣花 泰之 関野 元裕 高橋 希 高橋 世 高橋 弘 田上 隆 田島 吾郎 巽 博臣 谷 昌憲 土谷 飛鳥 堤 悠介 川崎 達也 内藤 貴基 長江 正晴 長澤 俊郎 中村 謙介 西村 哲郎 布宮 伸 則末 泰博 橋本 悟 長谷川 大祐 畠山 淳司 久志本 成樹 原 直己 東別府 直紀 古島 夏奈 古薗 弘隆 松石 雄二朗 松山 匡 峰松 佑輔 宮下 亮一 宮武 祐士 森安 恵実

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, 2020

- 被引用文献数

- 2

<p>日本集中治療医学会と日本救急医学会は,合同の特別委員会を組織し,2016 年に発表した日本版敗血症診療ガイドライン(J-SSCG) 2016 の改訂を行った。本ガイドライン(J-SSCG 2020)の目的は,J-SSCG 2016 と同様に,敗血症・敗血症性ショックの診療において,医療従事者が患者の予後改善のために適切な判断を下す支援を行うことである。改訂に際し,一般臨床家だけでなく多職種医療者にも理解しやすく,かつ質の高いガイドラインとすることによって,広い普及を目指した。J-SSCG 2016 ではSSCG 2016 にない新しい領域[ICU-acquired weakness( ICU-AW)と post-intensive care syndrome(PICS),体温管理など]を取り上げたが,J-SSCG 2020 では新たに注目すべき4 領域(Patient-and Family-Centered Care,sepsis treatment system,神経集中治療,ストレス潰瘍)を追加し,計22 領域とした。重要な118 の臨床課題(clinical question:CQ)をエビデンスの有無にかかわらず抽出した。これらのCQ には,本邦で特に注目されているCQ も含まれる。多領域にわたる大規模ガイドラインであることから,委員25 名を中心に,多職種(看護師,理学療法士,臨床工学技士,薬剤師)および患者経験者も含めたワーキンググループメンバー,両学会の公募によるシステマティックレビューメンバーによる総勢226 名の参加・協力を得た。また,中立的な立場で横断的に活躍するアカデミックガイドライン推進班をJ-SSCG 2016 に引き続き組織した。将来への橋渡しとなることを企図して,多くの若手医師をシステマティックレビューチーム・ワーキンググループに登用し,学会や施設の垣根を越えたネットワーク構築も進めた。作成工程においては,質の担保と作業過程の透明化を図るために様々な工夫を行い,パブリックコメント募集は計2 回行った。推奨作成にはGRADE方式を取り入れ,修正Delphi 法を用いて全委員の投票により推奨を決定した。結果,118CQ に対する回答として,79 個のGRADE による推奨,5 個のGPS(good practice statement),18 個のエキスパートコンセンサス,27 個のBQ(background question)の解説,および敗血症の定義と診断を示した。新たな試みとして,CQ ごとに診療フローなど時間軸に沿った視覚的情報を取り入れた。J-SSCG 2020 は,多職種が関わる国内外の敗血症診療の現場において,ベッドサイドで役立つガイドラインとして広く活用されることが期待される。なお,本ガイドラインは,日本集中治療医学会と日本救急医学会の両機関誌のガイドライン増刊号として同時掲載するものである。</p>

1 0 0 0 OA ジャンガリアンハムスターとロボロフスキーハムスターの行動特性

1 0 0 0 OA 直腸粘膜脱症候群(mucosal prolapse syndrome)の診断と治療

- 著者

- 藤沼 澄夫 掛村 忠義 佐藤 浩一郎 飯田 努 三枝 善伯 平畑 光一 鴫山 文子 古畑 司 前谷 容

- 出版者

- Japan Gastroenterological Endoscopy Society

- 雑誌

- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.12, pp.3010-3018, 2008-12-20 (Released:2011-05-09)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 2

直腸粘膜脱症候群は排便時の過度のいきみにより,直腸粘膜が機械的刺激や虚血性変化を受け,直腸粘膜に隆起性病変,平坦発赤病変や潰瘍性病変を生じる疾患である.臨床的には悪性腫瘍と誤認されることがあるので鑑別が重要である.過度のいきみを行う理由として,排便習慣の他に,恥骨直腸筋の奇異性収縮も要因となっている.症状としては血便が一般的であるが,粘液排泄,会陰痛,テネスムスなどもある.隆起性病変は主に直腸下部にみられ,平坦病変や潰瘍性病変は中部または上部直腸にみられやすい.大きさは様々であり形態学的に本症を診断するが,直腸肛門機能検査や排便造影検査が診断の手助けとなることもある.病理組織学的には線維筋症(fibromuscular obliteration)が特徴であり,平滑筋線維と膠原線維の増生が粘膜固有層において著明にみられる.治療はまず保存的治療を行い,いきみ習慣の改善を第一とする.トイレで過こす時間を最小限にとどめ,排便時のいきみを控えるように指導するとともに緩下剤などの薬物治療を行う.外科的治療は保存的治療を行っても症状に悩ませ続けている患者,または難治性MPSと考えられる症例にのみ考慮されるが,種々の術式により予後は報告者によって異なっている.

1 0 0 0 OA レーニン唯物弁証法体系

- 著者

- 社会主義古典研究会 編

- 出版者

- 民主評論社

- 巻号頁・発行日

- vol.下巻, 1949

1 0 0 0 OA 両生類の生活環に対する強磁場の影響: 初期発生の形態学的および分子生物学的解析

- 著者

- 柏木 啓子 藤原 好恒 坂尾 智美 古野 伸明 柳澤 誠 花田 秀樹 谷本 能文 山下 雅道 渡部 稔 新海 正 Kashiwagi Keiko Fujiwara Yoshihisa Sakao Satomi Furuno Nobuaki Yanagisawa Makoto Hanada Hideki Tanimoto Yoshifumi Yamashita Masamichi Watanabe Minoru Shinkai Tadashi

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部

- 雑誌

- 宇宙利用シンポジウム = Space Utilization Research: Proceedings of Space Utilization Symposium

- 巻号頁・発行日

- vol.26, 2010-02

第26回宇宙利用シンポジウム(2010年1月25日-26日, 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部相模原キャンパス)

1 0 0 0 OA II. BWR形原子力発電所の設計と構成

- 著者

- 世古 隆哉

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)

- 巻号頁・発行日

- vol.106, no.11, pp.1057-1058, 1986-11-20 (Released:2008-04-17)

1 0 0 0 OA 土壌微生物による炭酸カルシウム析出に及ぼす温度の影響

- 著者

- 川﨑 了 小潟 暁 広吉 直樹 恒川 昌美 金子 勝比古 寺島 麗

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用地質学会

- 雑誌

- 応用地質 (ISSN:02867737)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.10-18, 2010 (Released:2013-03-31)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 14 15

筆者らは, 土や岩の代表的なセメント物質である炭酸カルシウムまたはシリカを主成分とし, 微生物の代謝活動により土や岩の間隙や岩の割れ目を自然に閉塞させる新たな概念に基づくグラウト, すなわち, バイオグラウトを開発するための基礎的な研究を実施中である. 本論文では, 炭酸カルシウムを用いたバイオグラウト, すなわち, 炭酸カルシウム法に関して検討を実施した結果について報告する. 具体的には, 日本各地より採取した自然の土壌中に生息する微生物を用いて試験管による炭酸カルシウムの析出試験を行い, 試験時における温度の違いが炭酸カルシウム析出に与える影響について調査した. その結果, 温度5~35℃の低~中温域において, 土壌微生物により炭酸カルシウムが試験管内に析出することが示唆された. 一方, 試験に用いた土壌微生物の菌数測定および遺伝子解析を実施し, 試験前後の土壌中に含まれる微生物相の変化に関して, 生菌数, 最も出現頻度の高い菌の菌数およびその帰属分類群を用いることにより比較を行った. その結果, それらは主にPenicillium属およびAspergillus属の菌類であり, 有機栄養源を活発に代謝することにより菌数が増加したものと推定された.

1 0 0 0 OA 語学学習における歌の効用 : 日中カバーソング事情とテキスト比較

- 著者

- 古川 典代

- 出版者

- 神戸松蔭女子学院大学学術研究会

- 雑誌

- 神戸松蔭女子学院大学研究紀要. 文学部篇 = Journal of the Faculty of Letters, Kobe Shoin Women's University : JOL (ISSN:21863830)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.1-16, 2014-03-05

「文化は経済力の強いほうから弱いほうへと流れていく」という。日中間の音楽のカバー情況からしても、過去には日本の流行曲が数年後に中国語(北京語、広東語、台湾語)にカバーされることが多かった。ところが昨今は、カバーソングに時差が無くなった。日本で流行っている曲がネットの活用により同時期に中華圏でも中国語で流れるようになった。さらに近年では、中国語曲の日本語カバーも散見されるようになり、一方通行だった文化の流動が、時差なく双方向となった。これは両国にとってより豊かな音楽シーンを味わえるという意味で福音である。2007 年から始まった「全日本青少年中国語カラオケ大会」および、2010 年から始まった「西日本地区中国語歌唱コンクール」においては、出場者の選曲がこれまでに多かったカバーソングから、現地の若者に人気の楽曲へと変遷し、同時代同時並行で日本人の若者にも歌われるようになった。かくも情報がワールドワイドに流れ、中国語の歌が溢れるようになった現況においては「中国語で一曲!」はもはや日常のワンシーンと言える。本稿では日中カバーソングの歴史と変遷、歌による語学教育の効用および歌をテーマとした語学学習テキストの日中比較を論じる。

1 0 0 0 OA 人工内耳装用者における使用電極数および刺激部位の検討

- 著者

- 内藤 明 北野 庸子 飯田 政弘 石田 克紀 坂井 真 古賀 慶次郎

- 出版者

- Japan Audiological Society

- 雑誌

- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.1, pp.63-67, 1999-02-27 (Released:2010-04-30)

- 参考文献数

- 10

人工内耳装用者における語音聴取能への影響因子と考えられる使用電極数と刺激部位および刺激範囲について検討した。 対象は音入れ2か月以上を経過した成人の人工内耳装用者で22本の電極がすべて使用可能な症例に行った。 方法は使用電極数を減少させた場合と刺激部位および刺激範囲を変えた場合の語音聴取能成績を求めた。 その結果, 使用電極数が1つおき10対使用時で語音聴取能の低下は認められず, 刺激範囲を狭くした場合に明らかな低下を示した。 したがって, 語音聴取能への影響因子として使用電極数だけでなく刺激範囲の影響が示唆された。