- 著者

- 萩原 崇貴 八木 勲 鈴木 紀久子

- 雑誌

- 第80回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2018, no.1, pp.751-752, 2018-03-13

現在日本では,学校でのいじめが大きな問題となっている.これまでにマルチエージェントシステムを用いて効果的ないじめ対策法を検討した研究がある.先行研究ではいじめ当事者のみに着目していたが,実際にはいじめを見て見ぬふりをする「傍観者」や,いじめを止めようとする「仲裁者」も存在し,実証研究では仲裁者がいじめ問題解決の鍵を握っていると言われている.そこで本研究では,いじめ当事者ら以外に傍観者と仲裁者も考慮にいれた実験環境をマルチエージェントシステムにて構築し,いじめ対策行動の一つである「出席停止」の効果を検証した.その結果,仲裁者が存在することで,いじめ被害が軽減されることがわかった.

1 0 0 0 OA Mc1r変異に基づくクマネズミ外来系統の日本列島における移入と浸透交雑の把握

- 著者

- 神戸 嘉一 鈴木 莊介 矢部 辰男 中田 勝士 前園 泰徳 阿部 愼太郎 石田 健 谷川 力 橋本 琢磨 武田 美加子 土屋 公幸 吉松 組子 鈴木 仁

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.2, pp.289-299, 2013 (Released:2014-01-31)

- 参考文献数

- 44

クマネズミはthe Rattus rattus species complexとも称され,複数の種からなる種複合体である.日本には古くに移入した東アジア地域起源のRattus tanezumi(2n=42)に加え,新規に移入したインド地域が起源のR. rattus(2n=38)の2系統が存在する.本研究ではこれらクマネズミ系統の日本列島における分布および移入の歴史を把握することを試みた.毛色関連遺伝子Mc1r(954 bp)をマーカーとし,奄美大島産を含む36個体の塩基配列データを新規に収集し,既存の配列データと合わせ,日本列島の17地点,さらに比較対象として用いたパキスタン産を含め,総計133個体のデータを基に系統学的解析を行った.その結果,小樽,小笠原諸島および東京の3地域でR. rattus型が認められ,これらの地点ではR. tanezumi型とのヘテロ接合体も存在した.これらの結果から,既存系統への浸透交雑が一部の市街部,港湾部および離島で進行している実態が明示された.一方,琉球列島の自然林では,R. rattus型のMc1rハプロタイプは認められなかった.これは,新たな外来系統R. rattusの定着や浸透交雑を起こさない何らかの要因が存在する可能性を示唆する.琉球列島には独自のMc1r配列の存在も認められ,他地域とは遺伝的に分化した集団として位置づけられる可能性も示唆された.

1 0 0 0 シクロヘキセンを原料とするアジピン酸の製造

- 著者

- 天笠 正孝 斎藤 善郎 鈴木 誉一 内田 武士 古川 保

- 出版者

- 工業化学雑誌

- 雑誌

- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.1841-1849, 1970

- 被引用文献数

- 1

シクロヘキセンを出発原料とし,硝酸酸化によりアジピン酸を製造することを目的とし,反応条件を研究した。1)シクロヘキサノールの硝酸酸化:この反応において硝酸消費量はシクロヘキサノール1molにつき2.2~3molであり,アジピン酸収率が高くなる反応条件下においては硝酸消費量が少なくなることがわかった。2)シクロヘキセンの硫酸水和-硝酸酸化2段法によるアジピン酸の製造:硫酸水和反応で副生する黒色物質はシクロヘキセン中の微量過酸化物を除くことにより解決された。シクロヘキセンと硫酸の反応で上層に分かれてくる有機層を分離し,これよりシクロヘキセンを留去したものを硝酸酸化して92%の収率でアジピン酸を得た。3)シクロヘキセンの硝酸酸化によるアジピン酸の製造:過塩素酸添加濃度,反応温度,触媒濃度の変化に対し,それぞれアジピン酸収率72%,グルタル酸19%,コハク酸6%,油状物5wt%であった。

1 0 0 0 OA プロサッカーリーグにおける得点機会獲得のための攻撃プレーの分析:

- 著者

- 鈴木 健介 浅井 武 平嶋 裕輔 松竹 貴大 中山 雅雄

- 出版者

- 一般社団法人 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- pp.19002, (Released:2019-08-20)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1

In football it is necessary to score more goals than one’s opponents in order to win the game. One strategy for gaining goals and scoring opportunities is attacking through the gap between an opposing defender (DF) and a midfielder (MF) (the DF-MF gap). However, research on this form of attack has revealed that it is merely more likely to lead to scoring and scoring opportunities than other forms of attack. In the present study, therefore, through a comparison between the Japanese J League (JL) and the German Bundesliga (BL), we examined the features of DF-MF attack play in the JL and BL and differences between them, in order to clarify the challenges in the JL for creating scoring opportunities. We determined the number of passes into the DF-MF gap, the number of passes from players receiving the ball in the DF-MF gap, and the relationship between receiving the ball in the DF-MF gap and the opposing DF. The sample used for analysis was a total of 40 games: 20 in the JL (2015 season) and 20 in the BL (2015/2016 season). For statistical analysis, independent t test and chi-squared test were conducted. In comparison to the BL, the rate of penetration into the DF-MF gap was lower in the JL. In addition, it became clear that in the JL there was a lower proportion of scoring opportunities such as penetration into the PA and shots when penetrating into the DF-MF gap than was the case in the BL. This was considered to be due to the fact that in the JL, the number of balls received in the DF-MF gap in the direction of goal was lower than that in the BL. Furthermore, in the JL, when the ball was received in the DF-MF gap, the proportion of moves defended from the opponent goal side was higher than in the BL, suggesting a problem in how the ball is received. These findings suggest that in the JL it is necessary to increase the opportunity for scoring by making it easier for the ball to advance in a goalward direction by receiving the ball when separated from the opponent DF.

- 著者

- 坂本 美穂 蓑輪 佳子 岸本 清子 中嶋 順一 鈴木 仁 守安 貴子 深谷 晴彦 斉藤 貢一

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.4, pp.96-107, 2019-08-25 (Released:2019-08-30)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 2

LC/Tribrid Orbitrapを用いて強壮系健康食品中のphosphodiesterase-5 (PDE-5)阻害薬および構造類似体を迅速かつ確実に同定できる分析法を開発した.液体クロマトグラフの移動相に5 mmol/Lギ酸アンモニウム含有0.1%ギ酸溶液(pH 3)および0.1%ギ酸含有アセトニトリル溶液を使用し,C18カラムでPDE-5阻害薬および構造類似体を分離した後,higher-energy collisional dissociationおよびcollision-induced dissociationの2種類の解離法を用いて複数のMS/MSおよびMS3スペクトルを同時に取得した.本分析法を市販強壮系健康食品および個人輸入医薬品105検体に適用したところ,いずれの検体からもPDE-5阻害薬および構造類似体を検出することができた.さらに,検体から検出された3種類のPDE-5阻害薬の構造類似体と15種類のPDE-5阻害薬および構造類似体の不純物について,本分析法を用いて構造を推定した.本法は強壮系健康食品中に含まれるPDE-5阻害薬および構造類似体の迅速かつ確実な同定および構造推定に有用な方法である.

1 0 0 0 流体力学における構造保存型数値解法の開発

既に提案されている圧縮性Navier-Stokes方程式に対するGENERICによる定式化の手法を調査・検討し,今後の利用に向けて理論を整理した.またvan der Waalsの状態方程式をもつ圧縮性流れに対して,そのGENERIC定式化に離散変分導関数法とmimetic finite difference法を適用することを検討した.さらに,非圧縮流れに対する三次元渦度方程式にCahn-Hilliard方程式あるいはAllen-Cahn方程式を組み合わせたdiffuse interface modelに対しても同様にGENERIC型の定式化と構造保存型数値解法の適用性を検討した.その結果,このdiffuse interface modelに対しては歪対称のPoisson括弧と半負定値対称の散逸括弧を用いた定式化が可能であり,それにmimetic finite difference法と離散変分導関数法を適用できることが明らかになった.そこで,それらに基づき,三次元Euclid空間上のde Rham複体の構造を正しく受け継ぐとともに,運動エネルギーとヘリシティが非粘性流れにおいては正確に保存し,粘性流れに対しては適切に散逸する数値計算手法を開発した.特に,これは流れの物理的解釈において重要な意味をもつ運動エネルギー,ヘリシティ,エンストロフィーの収支をそのまま離散式で模擬できるような計算手法になっている.また実際にC++言語による計算プログラムを作成し,それを用いて周期的に配置された液滴の表面張力による振動運動の計算を行って,開発した数値解析手法の有効性を確認した.

1 0 0 0 OA 超準解析と計算可能性理論の融合-ランダム性へのロジカル・アプローチ-

- 著者

- 田中 一之 山崎 武 服部 哲弥 小澤 正直 黒田 覚 隈部 正博 服部 哲哉 小澤 正直 鈴木 登志雄 黒田 覚 隈部 正博 鹿島 亮

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2007

本研究の主題は, 超準的手法の論理的基礎付けである. 従来集合論をベースに行われた超準的議論を, 計算可能性と結びついた2階算術の弱い体系において実行することにより, 命題の構成的な内容まで超準的に得られるようにする. 代表者が考案した2階算術の超準的方法論の改良と整備を行いながら, 2階算術の超準モデルを研究し, 同時に実数集合の計算構造について探査する. とくに, ランダムな無限列としての実数とその集合の性質を調べる.

- 著者

- Ahmad M. Al Athamneh. Supatta Chawalitpong 鈴木 湧太 山口 大樹 中村 宗一郎 片山 茂

- 出版者

- Japanese Society of Food Chemistry

- 雑誌

- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.91-98, 2019 (Released:2019-08-28)

- 参考文献数

- 24

Fag e 1 is a 22 kDa globulin found in common buckwheat (Fagopyrum esculentum) and it is known to be one of the major allergens causing severe allergic symptoms. In this study, we successfully obtained recombinant Fag e 1 using the Pichia expression system and prepared an allergen-specific hypoallergenic agent by the controlled dry-heating phosphorylation of Fag e 1 (P-Fag e 1). Then, we investigated if P-Fag e 1 can be useful as an immunomodulator in Fag e 1-sensitized mice. For this, P-Fag e 1 was orally administrated into Fag e 1-sensitized mice for 6 weeks, and then these mice were challenged with Fag e 1. We observed a significant reduction in the histamine release in addition to diminished production of total as well as specific IgE in the P-Fag e 1-treated mice. In contrast, total IgA level increased by the treatment with P-Fag e1. The levels of the IL-4 cytokines from both spleen and Peyer’s patches were significantly decreased in P-Fag e 1 treated mice. Additionally, the population of T follicular helper cells (Tfh cells) was increased in the P-Fag e 1 treated group. The suppression of IgE production in the Fag e1 treated group might be due to the enrichment of the Tfh cells and IgA production. Therefore, it could be proposed that P-Fag e 1 is an allergen-specific immunomodulator in mice allergic to Fag e 1.

1 0 0 0 エクサ時代の非同期タスクを応用した高性能高次元数値線形代数の研究

エクサ時代のメニイコア環境下において、システム実行効率を向上するための数値計算アルゴリズムならびにタスク技術周辺を数値線形計算の視点から研究する。将来にわたって持続可能な高性能な数値計算ソフトウェアのための開発フレームワーク実現に注力し、数値線形代数カーネル構築の経験から発想される新たなタスクスケジューリング技術(非同期・条件付き・競争的スケジューリング)を研究する。同技術要件をスケジューラプロトタイプとして試作し、既存数値線形代数ソフトウェアに取り込み高性能化・高並列化を実現する。更にエクサ時代のターゲットなる高次元データ解析向け数値計算ソフトウェアに対しても適用範囲を広げていく。

- 著者

- 鈴木 敬介 栗原 敏之 植田 勇人

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)

- 巻号頁・発行日

- vol.125, no.4, pp.307-322, 2019-04-15 (Released:2019-08-08)

- 参考文献数

- 43

- 被引用文献数

- 5

飛騨外縁帯の岐阜県高山市本郷地域に分布する,従来,ペルム系森部層に一括されていた砕屑岩層について岩相層序とジルコンのU-Pb年代を検討し,これらを森部層と堂殿層(新称)に区分した.両層の砂岩には火山岩片が豊富に含まれていることから,ジルコンのU-Pb年代において,最も若い年代の集団の年代値が堆積年代である可能性が高い.U-Pb年代の検討の結果,森部層下部~中部の堆積年代の下限は約263~256Maで,中期~後期ペルム紀に堆積した可能性が高い.森部層上部のジルコン年代値の最も若いピークは前期三畳紀を示し,同層の年代は前期三畳紀にまで及ぶ可能性がある.堂殿層の堆積年代は,砂岩中のジルコンのU-Pb年代に基づくと,約186~181Ma(前期ジュラ紀)である可能性が高い.堂殿層は,下部ジュラ系来馬層群の漏斗谷層上部~北又谷層および蒲原沢層上部に対比できる.

1 0 0 0 OA 管理栄養士の入退院支援参画における有用性についての検証

- 著者

- 田中 友梨 菅原 文香 川原 哉絵 富永 史子 加藤 由美 鈴木 千春 下國 達志 増田 創 東舘 義仁 中川 幸恵

- 出版者

- 公益社団法人 日本栄養士会

- 雑誌

- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.9, pp.479-487, 2019 (Released:2019-08-28)

- 参考文献数

- 6

平成30年度の診療報酬改定は、多職種や近隣施設との連携強化、すなわち、地域包括ケアシステムの構築に向けた政策の1つと言える。そこで本研究では、管理栄養士の「入院支援」と「退院支援」の参画を開始し、有用性について検証した。「入院支援」への参画では、入退院センター利用患者の概要を把握し、管理栄養士介入の手順を考案した。「退院支援」への参画では、「看護及び栄養管理に関する情報(2)」の運用方法を検討し、近隣の病院や施設等との連携を図った。「入院支援」では、先行研究同様、入院まで良好な栄養状態を保つことで治療に寄与すること、多職種が介入することで業務軽減につながることが示唆された。「退院支援」では、近隣の病院や施設と転院前後の情報共有を円滑に行うことで迅速な患者の栄養管理が可能となり、患者の食事摂取量の維持や増加、また栄養状態の維持や向上につながることが示唆された。「入院支援」、「退院支援」における管理栄養士の参画は、院内外のスタッフ連携に加え、患者支援につながると考えられた。

- 著者

- 鈴木 詞雄 Norio Suzuki

- 出版者

- 創価大学教育学部・教職大学院

- 雑誌

- 教育学論集 (ISSN:03855031)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.19-27, 2017-03-31

One of the main principles presented in the new government curriculum guideline coming into effect in 2020 is “self-directed, interactive, and deep learning,” which also is illustrated in the report submitted by the Central Education Council. The author, by receiving support from elementary school teachers, conceptualized an instructional strategy which enables “self-directed, interactive, and deep learning” in elementary mathematics. The author proposed total nine strategic points for pupils’ achieving “self-directed, interactive, and deep learning.” In addition, the author exemplified a six grade class math lesson plan dealing with speed.

1 0 0 0 OA 集団発生したチョウセンアサガオ中毒の1例

- 著者

- 柏木 貴雄 稲垣 忠洋 来住 稔 日下 聡 鈴木 琢真 平田 珠希 岩井 正秀 吉岡 直樹 三橋 隆夫 山村 博平

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.7, pp.2045-2047, 2012 (Released:2013-07-10)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

症例は73歳,男性.昼食で自家栽培していた椎茸,人参,ゴボウ等の煮物を食べ,興奮,幻視,瞳孔散大等の抗コリン症状を認めた.同じ食事をした妻と長女も軽度興奮,口周囲の痺れ等の症状を認めたことより食中毒による抗コリン症状と考えた.経過観察にて翌日には症状は軽快した.患者と妻の血清,調理残品,原材料からアトロピン,スコポラミンを検出し,ゴボウとチョウセンアサガオの根との誤食によるチョウセンアサガオ食中毒と診断した.

1 0 0 0 OA 表情認知と体現的シミュレーション

- 著者

- 鈴木 敦命

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.5-23, 2014 (Released:2018-07-13)

1 0 0 0 OA 高温融体界面と分散相挙動の数値解析

- 著者

- 夏井 俊悟 梨元 涼太 問谷 一偉 澤田 旺成 菊地 竜也 鈴木 亮輔

- 出版者

- 一般社団法人 資源・素材学会

- 雑誌

- Journal of MMIJ (ISSN:18816118)

- 巻号頁・発行日

- vol.135, no.8, pp.71-82, 2019-08-31 (Released:2019-08-27)

- 参考文献数

- 72

- 被引用文献数

- 1

The transient behavior of the multi-interfacial flow can be modeled using recent Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) model. This developed numerical method is fully-Lagrangian particle-based approach, which can track the movement of many fluid phase directly. The advantage of this simulation model is a direct calculation in both of dispersed phase and continuous phase seamlessly. Thereby this model estimates transient behavior of interfacial behavior by predicting the changes of each interface shape. For example, numerical simulations have been performed for different conditions corresponding to different values of surface tension, viscosity and density, and the predicted topological changes as well as the theoretical interfacial shape of droplets can be validated. Based on this model, we carried out relatively large-scale interfacial flow simulations, investigated case studies of metallurgical processing, and evaluated the non-steady state flow of formed from various dispersed phase.

1 0 0 0 学生における食生活と健康状態との関連性

- 著者

- 鈴木 雅子 三谷 璋子

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会

- 雑誌

- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.69-74, 1979

- 被引用文献数

- 3

栄養摂取のあり方と, 健康状態の間にはどのような関連性があるかについて, 男女学生663名を対象にアンケート調査を行い, 次のような結果を得た。<br>1) 栄養摂取の充足度が低い時, 身体的な訴えが高いものとして, 女子の場合にのみ, 消化器と口腔と肛門があった。<br>2) 栄養摂取の充足度の高低と精神的な訴えの高低に関連性のあるものとして, 栄養摂取の充足度の高い時, 精神的訴えの低いものに, 男子では抑うつ性, 生活不規則性, 直情径行性, 女子では多愁訴, 直情径行性, 情緒不安定, 抑うつ性, 神経質, 生活不規則性があった。<br>逆に充足度の高い時, 精神的訴えの高いものに, 男子では虚構性と神経質, 女子では虚構性があった。<br>3) 栄養摂取の充足度と関連性のない訴えに, 男子にのみ多愁訴と情緒不安定があった。

1 0 0 0 OA 発声機構と気道液

- 著者

- 福田 宏之 斎藤 成司 都築 達 牟田 弘 高山 悦代 藤岡 正 鈴木 理文 北原 哲 磯貝 豊 粉川 信行 市川 忠 牧野 克巳

- 出版者

- The Japan Broncho-esophagological Society

- 雑誌

- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.101-106, 1984-04-10 (Released:2010-02-22)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 4 3

Nobody can deny that lubrication is one of the factors which influences the phonatory function of the larynx. However, no notable studies on the mechanism of lubrication have ever been carried out. This study is an effort to clarify how the larynx is lubricated.In the present study, it is revealed that the secretory fluid from the tracheal and subglottic spaces passes instantly through the glottis at the moment of the onset of phonation. Thus, the initiation of the lubrication is accomplished. The fluid from the subglottis is then mixed with the supraglottic fluid which comes mainly from the ventricular gland. A lubricant column is bilaterally made by the mixed fluid on the upper surface of the vocal folds. This lubricant column is rotating perpendicularilly to the free edge of the folds. The lubricant column may lubricate the folds which vibrate during phonation. At the end of phonation, the column decomposes and mostly flows backward to the subglottis. By this flow, the glottis is lubricated again.In this paper, the results mentioned above were discussed and analyzed from the viewpoint of phonodynamics.

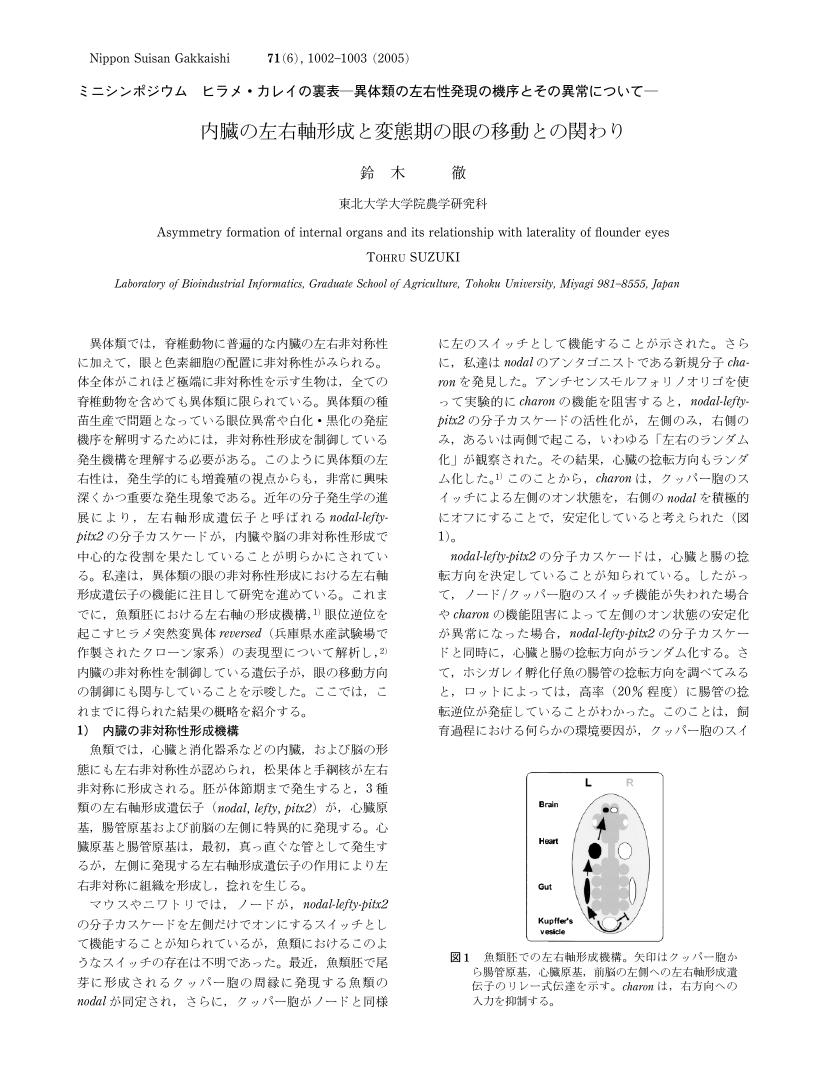

1 0 0 0 OA 内臓の左右軸形成と変態期の眼の移動との関わり

- 著者

- 鈴木 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.6, pp.1002-1003, 2005 (Released:2005-12-05)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 神奈川県の土偶(Ⅱ. 全国の土偶)

- 著者

- 鈴木 保彦

- 出版者

- 国立歴史民俗博物館

- 雑誌

- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.287-297, 1992-03-31

1 0 0 0 OA 動脈血二酸化炭素分圧低下時の微小循環動態

- 著者

- 中田 智子 高田 勝美 小森 万希子 鈴木 英弘 菅原 基晃

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオレオロジー学会

- 雑誌

- 日本バイオレオロジー学会誌 (ISSN:09134778)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.3, pp.27-33, 1997-09-30 (Released:2012-09-24)

- 参考文献数

- 35

Using the rabbit ear chamber (REC) method, the author compared the effect of hypocapnia and that of normocapnia on cutaneous microcirculation of rabbits. Eight rabbits, weighting 3-4kg, were used for this study, which were anesthetized with pentobarbital and pancuronium. To maintain PaO2 at 100-150mmHg and PaCO2 at 20-25mmHg (HYPOCAPNIC GROUP), they were mechanically ventilated with air-O2 and regulated. After observing the circulation of arteriole during hypocapnia for 15-20 minutes, to induce normocapnia, 100% CO2 was added to the inspired gas stepwise until PaCO2 reached 35-45mmHg (NORMOCAPNIC GROUP). And the circulationof arteriole was observed during normocapnia for 15-20 minutes.No significant changes were observed in the blood pressure, heart rate and pulse pressure. However, significant change was observed in pH. During hypocapnia, the diameter, blood-flow velocity and blood-flow rate of the arterioles were markedly reduced (p<0.05).This study using REC has shown that hypocapnia causes cutaneous microcirculatory changes and increase systemic vascular resistance.