- 著者

- 北原 玲子 大月 敏雄 志摩 憲寿

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.695, pp.1-10, 2014-01-30 (Released:2014-07-10)

- 参考文献数

- 19

In this study, it aimed to focus on Sylhet Zila in Bangladesh where has been sending out lots of emigration to United Kingdom by chain migration from the British colonial period. Trough the housing research on Sylhet Zila and Biani Bazar, this study clarified that there are some influence on living condition and housing style at emigrants' hometown from their experiences in United Kingdom through the long-term movement. In the living situation of Sylhet Zila, rebuilding of houses and construction of infrastructure have been progressing with overseas remittance. The housing style of emigrants' houses has had some aspects from propagation of housing culture from United Kingdom. Building houses in Sylhet Zila show different feature of housing style from Tin/Wooden, Semi pacca, and Building in other areas.

- 著者

- 北原 玲子 大月 敏雄 志摩 憲寿

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.692, pp.2083-2092, 2013-10-30 (Released:2014-07-10)

- 参考文献数

- 20

Focusing on Munshiganj Zila and Paysa Gram in Bangladesh where has been sending out many migrant workers to Japan by chain migration, this study clarified that the international manpower movement from Bangladesh to Japan has influenced on the hometown's living condition and housing style of migrant worker's families and return migrants, through the relationship of Munshiganj Zila and Japan. The international manpower movement to Japan has affected the hometown's living condition and housing style of the migrant worker families and return migrants. There are big influences on living condition and housing style from Japan to their hometown, which show their experience, proud and identity as migrant workers to Japan. This influences are the peculiar phenomena in Munshiganj Zila and Paysa Gram.

1 0 0 0 電波吸収体ゴムフェライトヘのカーボン添加効果

- 著者

- 内藤 喜之 水本 哲弥

- 出版者

- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌 C (ISSN:03736113)

- 巻号頁・発行日

- vol.J69-C, no.3, pp.257-261, 1986-03-25

強磁性材料フェライトは,焼結フェライト,ゴムフェライトといった形で電波吸収体として用いられている.しかし,これらフェライトを用いた場合,電波吸収体の厚さを薄くするのにはある一定の限界がある.そこで,ゴムフェライト電波吸収体の厚さを薄くする目的でこれにカーボンを添加し,その電波吸収特性を検討した.その結果,カーボンをフェライトの数%~10数%(体積比)添加することによって吸収体厚を約30%薄くできることがわかった.吸収体の厚さを薄くすることはその重量を軽減することにつながる.さらに,フェライトに比べてカーボンの方が比重が小さいので,カーボン混入によって吸収体が薄層化されることは吸収体の軽量化に大きな効果をもつ.本論文はこれらカーボン添加ゴムフェライトの電波吸収特性をまとめたものである.

細胞内Mg2+を排出するトランスポーターCNNMの変異体線虫は、腸細胞でのMg2+蓄積によりミトコンドリアの活性酸素種(ROS)が増加し寿命が短くなる。ATPレベルも上昇していたことからミトコンドリアのエネルギー代謝異常が考えられた。Mg2+蓄積はがん悪性化への寄与も示唆されている。そこで、本研究では培養細胞や線虫、マウスを用いて過剰なMg2+によるミトコンドリアでのATPとROS過剰産生のメカニズム、そしてがん悪性化への寄与を明らかにし、Mg2+を排出するトランスポーターであるCNNMが進化的に高度に保存され、細胞内でのMg2+の過剰蓄積を回避する機構が存在する生物学的意義の解明を目指す。

1 0 0 0 戦車第十一連隊史

- 著者

- 戦車第十一連隊史編集委員会編

- 出版者

- 戦車第十一連隊史編集委員会

- 巻号頁・発行日

- 1976

- 著者

- Akinori Imada

- 出版者

- The Japan Society for International Development

- 雑誌

- 国際開発研究 (ISSN:13423045)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.167-185, 2023-06-30 (Released:2023-08-11)

- 参考文献数

- 32

This is a study about partnerships between governments and non-governmental organizations (NGOs), exploring the development and current situation of civil participation in Cambodia. Generally speaking, civil participation is linked in important ways to many areas of civil life, such as development and democracy. In Cambodia, the government considers NGOs to be key partners and recently initiated formal mechanisms to cooperate with NGOs, even though a number of human rights organizations, as well as United Nation experts, have concerns about civic space in the nation. Based on primary and secondary sources obtained from government officials, a networking NGO, and 13 NGOs involved in various areas of activity, this study mainly explores how direct-institutionalized partnerships between governments and NGOs have the potential to improve civic space. Of note, the author highlights that the partnerships between government and NGOs can work at least for information sharing in a society where there is a trend of deterioration in democratic space. In the author's view, in order to solve social issues and improve civil participation, governments will need to be willing to go beyond just information exchange and set goals and actions within genuine partnerships, which will potentially lead to the enhancement of relationships and cooperation between governments and NGOs.

1 0 0 0 OA 頭部傾斜時の重力感受性を評価する臨床検査法の開発

- 著者

- 和田 佳郎 山中 敏彰 北原 糺 倉田 純一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.9, pp.1201-1209, 2016-09-20 (Released:2016-10-07)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 3 3

日常診療において原因不明の浮動性めまいを訴える患者は多い. われわれは重力感受性障害が浮動性めまいを引き起こすと考え, その仮説を検証する第一段階として重力感受性を定量的に評価する臨床検査法の開発を行った. 予備実験から, 頭部 roll 傾斜角度が30度以内では頭部傾斜角度 (HTA) と頭部傾斜感覚 (HTP) はほぼ直線関係 (相関係数が身体傾斜条件では0.991, 頭部傾斜条件では0.999) となることを示した. この直線性を利用して, 座位における頭部傾斜時の自覚的視性垂直位 (SVV) と HTA から頭部傾斜感覚ゲイン (HTPG) を求める方法を確立し, 頭部傾斜 SVV (HT-SVV) 検査法と名づけた. 重力感受性は HTPG>1であれば過大, HTPG<1であれば過小と評価できる. 健常人329人を対象に HT-SVV 検査を実施し, 解析結果から HTPG (1.02±0.12, 0.80~1.25), HTPG の左右差指数 (4.7±3.7%, 10.0%以下), 頭部直立 SVV の絶対値 (1.1±0.8度, 2.5度以下) の平均値±標準偏差および基準値 (中央値を含む健常人の95%が含まれる範囲) を求めた. 今後, HT-SVV 検査装置のソフト, ハードの簡便化, 迅速化を進め, 浮動性めまいを中心とする各種めまい患者を対象とした臨床データを検討することにより, HT-SVV 検査法の臨床的意義を明らかにしていく予定である.

1 0 0 0 OA 植え付け深さの違いがメヒルギ胎生種子の成長におよぼす効果

- 著者

- 桝田 信彌 福田 香織 矢口 行雄 本間 環

- 出版者

- 一般社団法人 日本木材学会

- 雑誌

- 木材学会誌 (ISSN:00214795)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.298-305, 2007 (Released:2007-11-28)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1 1

マングローブ林を構成する木本植物の効率の良い造林を行うための苗木の大量生産を目的とした基礎的研究として,メヒルギ胎生種子の植え付け深さの違いによる発根現象を調査した。その結果,胎生種子のシュート伸長成長は深く植え付けるほど促進効果がみられ,サンゴジュやモモなどの他の樹種のさし木の発根におけるこれまでの報告と同様の結果が得られた。植え付け前に根源体の形成がみられた下部発根は,植え付け深さの違いによって下部根の発根部位や発根本数には違いがみられなかった。しかし,植え付け後に根源体の形成された上部発根は,深く植え付けたものほど発根部位が拡大し発根本数も増加した。これらのことから,メヒルギ胎生種子の上部発根は,植え付けたことによる培地との接触が刺激となって根源体が形成されたと考えられる。また,上部発根と下部発根との間には約 2 cmの無発根の部位がみられた。

1 0 0 0 OA Twitterにおけるコンテキストと単語の相関関係分析

- 著者

- 荒川 豊 田頭 茂明 福田 晃

- 雑誌

- 研究報告システムLSI設計技術(SLDM)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010-SLDM-144, no.50, pp.1-7, 2010-03-19

本研究では,コンテキストアウェアIME実現へ向けて,コンテキストと入力文字列との相関関係を明らかにするために,Twitter (ツイッター) のつぶやきを収集し分析を行った.ツイッターを分析対象とした理由は,位置情報が付加された文字列が大量に得られることと幅広いユーザ層の文字列が得られることからである.2009 年 12 月 15 日から 2010 年 2 月 1 日の位置情報付きの 13590 件のツイートに対して,位置情報から得られるランドマーク情報と,時間情報から得られるテレビ番組情報とのマッチングを行ない,取得したツイートのうち,4.83% が発言した位置を元に得られるランドマーク情報を含み,8.16% が発言した時間を元に得られるテレビ番組情報を含んでいることを明らかにした.また,一致した文字列は,2~3 文字であることや Web 検索結果の上位 10 件に約 45% が含まれていることを明らかにした.

1 0 0 0 OA 日本における薬種としての鹿胎(ニホンジカ胎仔)の利用

- 著者

- 安田 雅俊 堤 将太

- 出版者

- 日本哺乳類学会

- 雑誌

- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.2, pp.161-187, 2022 (Released:2022-08-10)

- 参考文献数

- 159

A literature survey on the use of lutai (fetal Sika deer, Cervus nippon) yielded 128 references in the literature (108 from Japan and 20 from mainland China and Taiwan). Lutai was first used as a medicine among some highly-ranked samurai in the early 17th century. In the early 19th century (late Edo period), lutai was believed to be an efficacious remedy for women with sickness following childbirth. In the late 19th century and the early 20th century (from the end of the Edo period to the Meiji-Taisho period), medical practices were widely published and the use of lutai became popular among ordinary Japanese people. In the mid-19th century (the early Meiji period), at least 27,000–40,000 pieces of lutai were produced in Hokkaido, mostly for domestic and international trade. Some lutai was also produced in Honshu, Shikoku, and Kyushu. The commercial value of lutai varied considerably among regions and over time. It is probable that targeted hunting of pregnant female deer prevailed in regions where lutai had a high commercial value, which could be a cause of the severe population decline of Sika deer in Japan during the Meiji-Taisho period.

1 0 0 0 OA 耳鏡アプローチによる耳珠軟骨・軟骨膜を用いた鼓室形成術

- 著者

- 物部 寛子 中西 わか子 石井 阿弥子 高岡 美渚季

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本頭頸部外科学会

- 雑誌

- 頭頸部外科 (ISSN:1349581X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.229-232, 2018 (Released:2018-11-13)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

当科では慢性穿孔性中耳炎の穿孔閉鎖に対し,経外耳道的内視鏡下耳科手術TEES (Transcanal Endoscopic Ear Surgery)と同様に耳後部に切開を置かず,耳鏡アプローチによる耳珠軟骨を用いた鼓室形成術を施行しており,その術式について報告した。TEESが内視鏡を耳内に挿入することで広い視野を得られるのに比較し,本法では外耳道を削開することで穿孔縁の視野を得ている。耳珠軟骨を採取し,その両面の軟骨膜で鼓膜形成を行っており,軟骨による鼓膜形成が必要な症例では採取した耳珠軟骨を用いた。今回対象とした29耳では鼓膜穿孔閉鎖は28/29耳,96.6%で得られた。顕微鏡下にTEESと同等の低侵襲な鼓室形成術が可能であり,特別な経験や器具を必要とせず,取り入れやすい方法と考えている。

1 0 0 0 OA ふるさと納税制度の現状と課題

1 0 0 0 IR ふるさと納税に関する実証分析

1 0 0 0 OA 中国の不動産開発事情

- 著者

- 田辺 邦彦

- 出版者

- 公益社団法人 日本不動産学会

- 雑誌

- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.79-87, 2014-09-25 (Released:2017-01-23)

1 0 0 0 OA 十五年戦争銃後の歌舞伎

- 著者

- 上村 以和於

- 出版者

- 日本演劇学会

- 雑誌

- 演劇学論集 日本演劇学会紀要 (ISSN:13482815)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, pp.113-125, 2009 (Released:2018-01-12)

Japan was under the wars between 1931 and 1945 (the Fifteen Years War). This paper attempts to see various aspects of kabuki and other plays at that time of Japan through the famous magazine “ENGEI GAHOU”, Graphic Magazine of Plays, which was the most popular theatrical magazine and reflected most moderate opinions at that time. We will find many interesting movements of theatrical world of Japan at the war age.

1 0 0 0 OA セキセイインコが音声コミュニケーションについて教えてくれること

- 著者

- Yoshimasa Seki

- 出版者

- 日本音声学会

- 雑誌

- 音声研究 (ISSN:13428675)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.31-37, 2017-04-30 (Released:2017-09-12)

- 参考文献数

- 50

Budgerigars are small parrots and one of the most interesting behaviors in this species is vocal mimicry. This article briefly reviews studies of vocal behavior and the central nervous vocal control system of budgerigars. Other interesting characteristics of this species are behavioral contagion or imitation, and rhythmic synchronization to metronomic stimuli. All of these behaviors are involved in sensory-motor coordination and/or transforming sensory inputs to motor outputs. The neural and psychological substrates of these behaviors may have a link to one another and could give us insight into the biological basis and evolution of vocal learning and communication.

1 0 0 0 OA 大学生の過敏型自己愛傾向の変容

- 著者

- 神谷 真由美

- 出版者

- 比治山大学大学院現代文化研究科附属心理相談センター

- 雑誌

- 心理相談センター紀要

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.9-15, 2019-03-31

1 0 0 0 OA 慢性硬膜下血腫に対する柴苓湯の治療効果に関する研究

- 著者

- 北原 正和

- 出版者

- 日本脳神経外科漢方医学会

- 雑誌

- 脳神経外科と漢方 (ISSN:21895562)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.17-25, 2017-09-15 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 47

2007年8月から2016年12月までに146例の慢性硬膜下血腫(CSDH)に対して柴苓湯治療を行い,その治療効果を検討した。内訳は男性97例,女性49例,年齢32~99歳で32.9%が85歳以上であった。症候性が92例で,意識障害や重度の運動麻痺24例,歩行障害19例,認知症12例,頭痛・嘔気・嘔吐14例,頭痛のみが21例などである。これらに対して柴苓湯6 g/日を投与し,134例(91.8%)で血腫の縮小あるいは消失を認め,高い有効性が得られた。投与期間は2~14週,平均5.7週で,投与後平均2.2週でCT所見の改善を認めた。なお高度の圧排所見を認めた9例では当初デキサメタゾン注射薬を7~10日間併用した。症候性では91.3%,無症候性では92.6%で有効であり,同等の治療効果であった。77例で抗血栓を内服していたが全例継続した。抗血栓薬の有無でも有効性に差は認めなかった。副作用は間質性肺炎,肝機能障害,低K血症,下痢が1例ずつであったが,投与中止後早期に回復した。柴苓湯はCSDHに対する治療薬として有用である。当科では柴苓湯の副作用を考慮して,1日6 g・分2の用量であくまでも治療として用いること,できる限り短期間の投与とするよう心掛けている。また慢性呼吸不全や肝障害の基礎疾患がある場合には他の治療を優先するよう留意している。

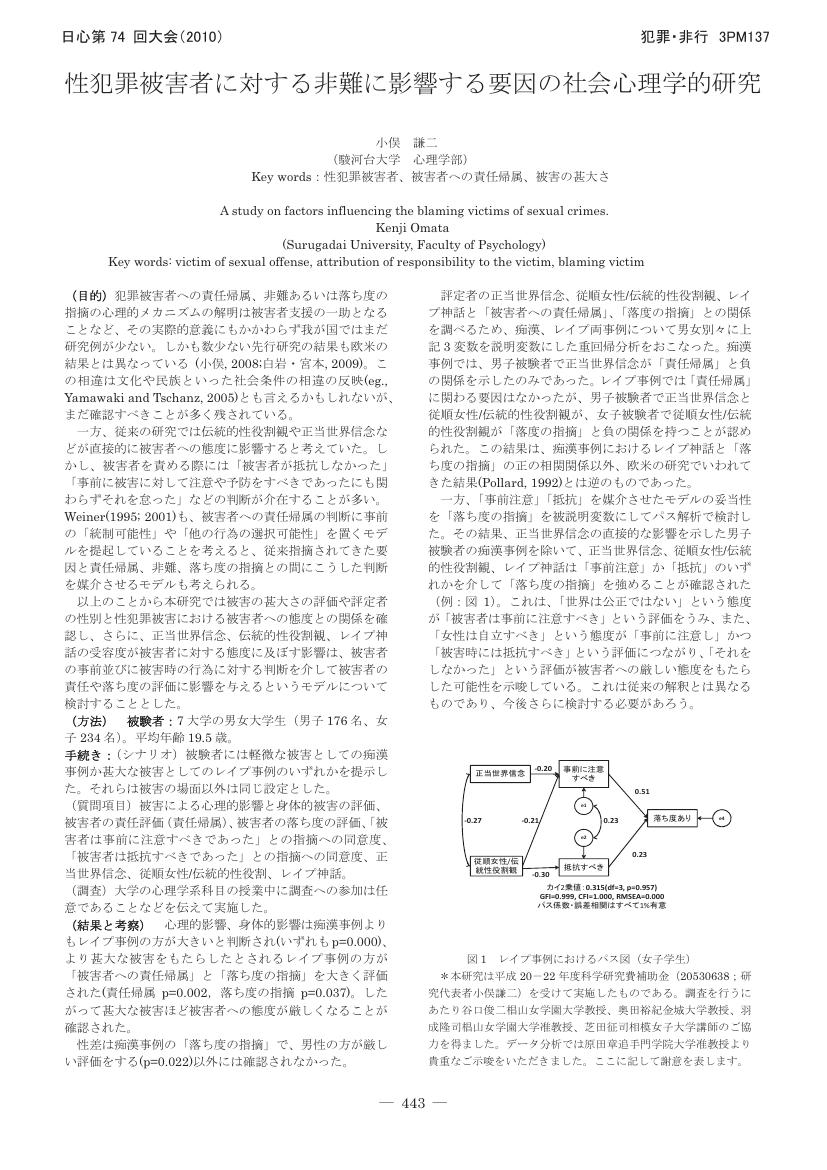

1 0 0 0 OA 性犯罪被害者に対する非難に影響する要因の社会心理学的研究

- 著者

- 小俣 謙二

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第74回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3PM137, 2010-09-20 (Released:2018-12-22)