1 0 0 0 この10年を振り返って

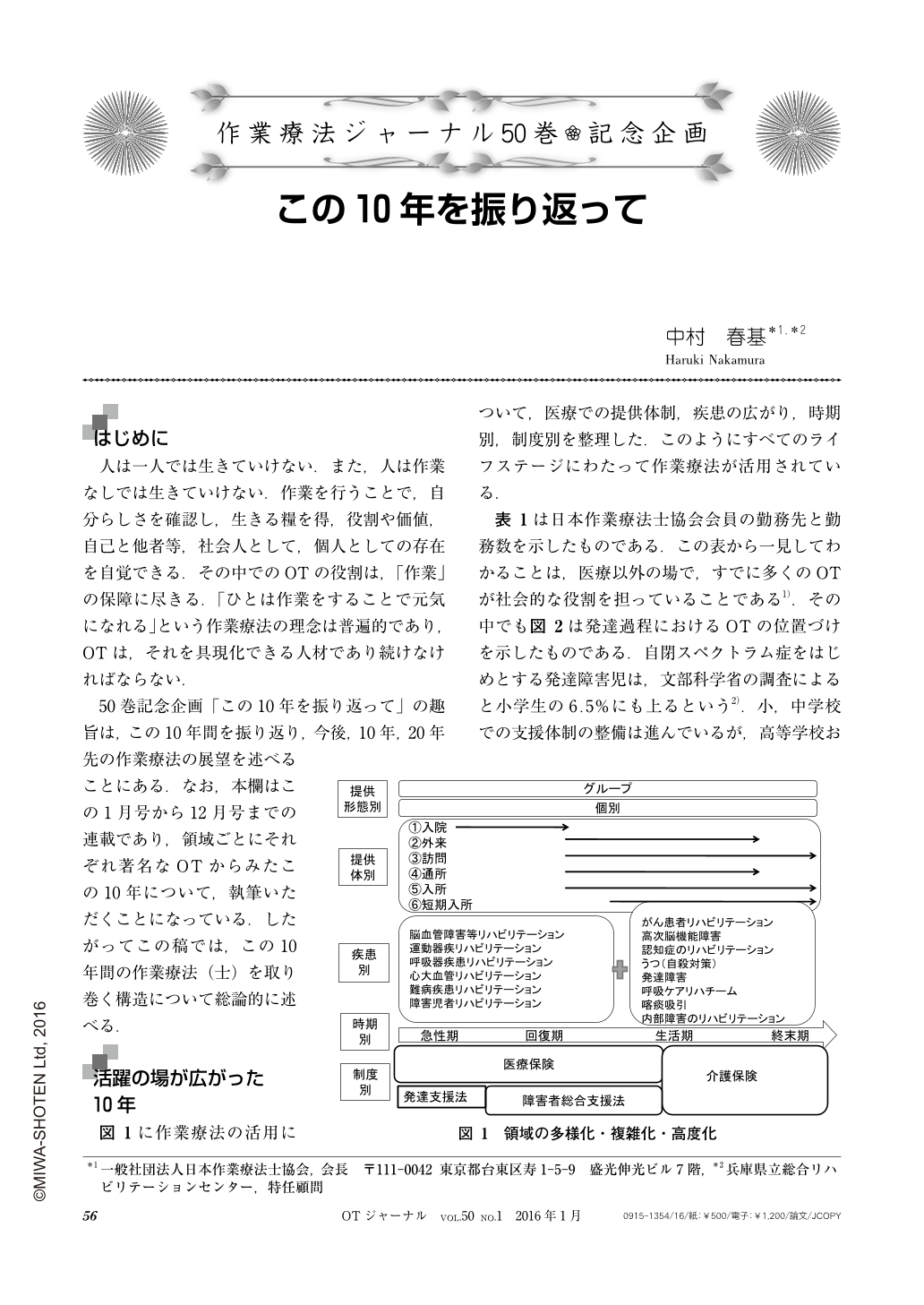

はじめに 人は一人では生きていけない.また,人は作業なしでは生きていけない.作業を行うことで,自分らしさを確認し,生きる糧を得,役割や価値,自己と他者等,社会人として,個人としての存在を自覚できる.その中でのOTの役割は,「作業」の保障に尽きる.「ひとは作業をすることで元気になれる」という作業療法の理念は普遍的であり,OTは,それを具現化できる人材であり続けなければならない. 50巻記念企画「この10年を振り返って」の趣旨は,この10年間を振り返り,今後,10年,20年先の作業療法の展望を述べることにある.なお,本欄はこの1月号から12月号までの連載であり,領域ごとにそれぞれ著名なOTからみたこの10年について,執筆いただくことになっている.したがってこの稿では,この10年間の作業療法(士)を取り巻く構造について総論的に述べる.

1 0 0 0 伎楽論序説--伎楽と鎮護国家のはじまり

- 著者

- 新川 登亀男

- 出版者

- 大正大学

- 雑誌

- 日本仏教史学 (ISSN:03855805)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.p17-31, 1987-12

1 0 0 0 OA 雑誌『北方風物』のこと(あの本・この本)

- 著者

- 小笠原 克

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.11, pp.66-67, 1974-11-10 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 OA 肺移植ドナーに対する水素ガス吸入による肺移植後虚血再灌流傷害軽減

- 著者

- 川村 知裕 桃實 徹 舟木 壮一郎 別所 俊哉 新谷 康 井上 匡美 南 正人 中尾 篤典 奥村 明之進

- 出版者

- 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会

- 雑誌

- Organ Biology (ISSN:13405152)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.117-120, 2015-07-10 (Released:2016-04-01)

- 参考文献数

- 8

Because hydrogen provides potent antioxidative eff ects against acute lung injury, we hypothesized that treatment of organ donors with hydrogen during mechanical ventilation would reduce graft injury after lung transplant. Orthotopic left lung transplants were performed using an allogeneic rat model. Donors were exposed to mechanical ventilation with 98% oxygen plus 2% nitrogen or 2% hydrogen for 3 hours prior to harvest and the lung grafts underwent 4 hours of cold storage. The combination of mechanical ventilation and cold ischemia resulted in marked deterioration of gas exchange when the donors were ventilated with nitrogen, which was accompanied by upregulation of proinfl ammatory cytokines. These lung injuries were significantly attenuated by ventilation with hydrogen. Hydrogen induced heme oxygenase (HO)-1 in the grafts prior to implantation, which may contribute to protective eff ects aff orded by hydrogen. Hydrogen inhalation during ventilation prior to organ procurement eff ectively protected lung grafts from ischemia/reperfusion injury.

1 0 0 0 反響ツイートを利用したテレビ番組の評判システムに関する一考察

- 著者

- 荒木伸也 阿部倫之 服部進実

- 雑誌

- 第76回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.1, pp.453-454, 2014-03-11

反響ツイートを利用してテレビ番組の評判を推定し予測するための手法を提案し、そのシステム構成と実験結果について述べる。本システムでは、TwitterのストリーミングAPIを用いてツイートをリアルタイムに収集しており、反響ツイートの時間帯を視聴前、視聴中、視聴後に分けて、否定的ツイート(デマを含む)と肯定的ツイート(デマ訂正を含む)の出現頻度や出現パターンを捕捉する。特に視聴中については、コマーシャル中における反響ツイートの特性に注目しており、番組終了後の評判に対する寄与度等について考察する。

1 0 0 0 IR 娘から見た巫堂の世界 : ある在日コリアン2世ハルモニの語り(上)

- 著者

- 金 沙織 福岡 安則 黒坂 愛衣

- 出版者

- 埼玉大学大学院文化科学研究科

- 雑誌

- 日本アジア研究 : 埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程紀要 = Journal of Japanese & Asian Studies (ISSN:13490028)

- 巻号頁・発行日

- no.8, pp.171-202, 2011

朝鮮半島文化のシャーマンである巫堂(ムーダン)を生業として母親をもつ、ある在日コリアン2世の女性からの聞き取り。語り手のライフストーリーのうち、本稿では、娘の立場から見た「巫堂の世界」に焦点をあてる。中村幸子さん(仮名)は、1935年大阪生まれ、聞き取り時点では日本国籍を取得している。母親は、遠方からも客が訪ねてくるほどの有名な巫堂だった。語り手は、子どものころから、乳飲み子の弟妹たちの子守り役として、頻繁に、母親の祭儀についてまわり、その仕事を間近に見てきた。また、母親に巫堂の力を与えた「神さん」の世界のありようや、祭儀の手続きがもつ意味、「神さん」と人間のあいだに立つ巫堂の役割などについて、語り手は、成育の過程で繰り返し、母親からの説明を聞いている。さらに、語り手自身、「神の使いが降りてきて造花がしゃべった」「息子の交通事故を母親が事前に教えてくれた」不思議の体験をしている。その意味で、母親だけでなく、語り手本人もまた、巫堂の世界観を生きてきた一人である。本稿は、亡くなるときまで「巫堂」をまっとうした母親の姿を、まさに巫堂の世界観に基づいて伝える、娘による物語りである。数々の不思議の出来事が語られるが、語り手のストーリーテリングの能力は高く、ひとつひとつのエピソードの情景が、まるで昨日の出来事のように鮮やかだ。そのなかで、巫堂の「拝み」は、けっして人間の思いどおりに現実を動かすようなものではなく、あくまでも、「神さん」の声を聞き、「神さん」を怒らせている原因を取り除くことで、人間世界に起きている障りを小さくしようとするものだとされる。母親から伝えられた知識や解釈が随所に散りばめられているこの物語りは、その受け手(聞き手/読者)がたとえ巫堂の世界観を共有していなくとも、その世界観を生きる人々がたしかにいる(いた)ことを、了解させる力をもっている。巫堂の世界観を伝える口承伝承ともいえるだろう。なお、「ある在日コリアン2世ハルモニの語り(下)」では、「帰化しても気持ちは朝鮮人」と題して、語り手自身の生の軌跡に焦点をあてて報告する予定である。

- 著者

- 酒井 達哉 佐々木 顕彦 西本 望 伊藤 博章 Tatsuya SAKAI Akihiko SASAKI Nozomu NISHIMOTO Hiroaki ITO

- 雑誌

- 学校教育センター紀要 = Bulletin of School Education Center (ISSN:24353396)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.109-121, 2021-03-31

本研究では,女子大学を卒業した新卒3 年目までの正規採用の小学校教員を対象に,若手教員の意識や研修課題及び卒業生支援に対する要望を調べ,それらに対する方策について検討を行った。調査の結果,卒業生の若手教員の多くが教職にやりがいを感じながらも,採用前の予想を上回る学校現場の厳しい困難な現実に直面し,それぞれに研修課題を抱いている実状が明らかになった。例えば,研修課題においては,日々,適切な指導が求められる「教科等の指導」,「生徒指導」や新しい教育課題である「特別の教科 道徳」などのニーズが高いことなどが明らかになった。こうした結果を踏まえ,本研究報告は,在学中の早い段階から教職の魅力を伝えたり,実践的指導力の向上を意識した授業内容を設定したりすることなどの教職課程の改善や,卒業後もニーズに応じた研修を提供するなどの卒業生支援の拡充についての方策を提言している。

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.11, pp.50-55, 2008-12

東京海上日動火災保険埼玉自動車営業第二部(自営二部)の尾内理華子はふと聞こえたつぶやきに顔を上げた。同じフロアの別の部の男性社員が自営二部の掲示板を見つめている。部員がほかのメンバーに対する感謝のメッセージを張り付けたものだ。

- 著者

- 坂井 恵 土田 絢子

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ドラッグインフォメーション (ISSN:1347491X)

- 巻号頁・発行日

- no.78, pp.12-21, 2004-04-10

「副作用に気づいてくれて、ありがとう」「子供への薬の飲ませ方を親身に考えてもらって、うれしかった」。本誌が患者2390人から回答を得た調査で、薬局薬剤師へのたくさんの感謝のメッセージが寄せられた。本特集では、これら患者の"生の声"を掲載するとともに、回答者が出会った「良い薬剤師」を直接取材。

- 著者

- 寺谷 直輝

- 出版者

- 愛知県立大学大学院人間発達学研究科

- 雑誌

- 人間発達学研究 = Bulletin of The Graduate School of Human Development Aichi Prefectural University (ISSN:18848907)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.61-72, 2021-03

1 0 0 0 OA 若者のメンタルヘルスリテラシーに関する普及啓発活動の展開

- 著者

- 吉岡 久美子 Yoshioka Kumiko

- 出版者

- 福岡大学研究推進部

- 雑誌

- 福岡大学研究部論集 B:社会科学編 = The Bulletin of Central Research Institute Fukuoka University Series B:Social Sciences (ISSN:18807356)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, pp.29-33, 2012-07

1 0 0 0 OA JAXAにおけるロケット・衛星の非デブリ化研究について

- 著者

- 大坊 俊彰 飯森 祥子 清水 隆三 藤本 圭一郎 斉藤 靖博 東出 真澄 足立 寛和 松本 純 Daibo Toshiaki Iimori Sachiko Shimizu Ryuzo Fujimoto Keiichiro Saitoh Yasuhiro Higashide Masumi Adachi Hirokazu Matsumoto Jun

- 出版者

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

- 雑誌

- 宇宙航空研究開発機構特別資料: 第8回スペースデブリワークショップ講演資料集 = JAXA Special Publication: Proceedings of the 8th Space Debris Workshop (ISSN:24332232)

- 巻号頁・発行日

- vol.JAXA-SP-18-011, pp.291-302, 2019-03-07

第8回スペースデブリワークショップ (2018年12月3-5日. 宇宙航空研究開発機構調布航空宇宙センター(JAXA)(CAC)), 調布市, 東京

- 著者

- 鈴木 潤 姜 娟

- 出版者

- 研究・イノベーション学会

- 雑誌

- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.195-208, 2012

- 参考文献数

- 15

近年,「グリーン・イノベーション」に対する重視と重点投資は,世界的な潮流となっている。しかし真に有効な関連政策や企業戦略などを検討するためには,従来言われてきた「日本の環境技術は世界一である」という通説を盲目的に引用することは慎むべきであり,今一度冷静に各種の環境関連の「コア技術」とそれらをサポートする「近隣技術」を俯瞰し,日本企業の技術競争力の国際的位置づけをエビデンスに基づいて明らかにすることが必要であると考えられる。本論文では,PATSTATを用い,IPCコードの「共起」に基づいて,より科学的かつ合理的な環境技術の定義法を提示するとともに,各技術分野の「近隣技術」を同定し,分析の視野に加えた。さらに,企業が自国の国内に多くの特許を出願するという"home country bias"を考慮したうえで,新たに定義された個々の技術領域の「コア技術」及び「近隣技術」における各国の国際特許出願数を集計し,国単位のマクロレベルで,各技術分野における日本の国際競争力の実像の把握を試みた。これらの分析の結果,環境技術のほとんどの分野において世界で最も高い技術競争力を有するのはほぼ例外なく米国とドイツであり,日本はいくつかの分野でトップではあるものの,圧倒的とは言えないという事実が明らかになった。さらに,特定の分野ではアジアの新興国による追い上げを受けている。少なくとも現時点で日本が「世界一の環境大国」であるとするのは幻想であるかもしれない。

1 0 0 0 OA 年間展望(2004) 航空関係・宇宙関係

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.614, pp.65-87, 2005-03-05 (Released:2019-04-17)

1 0 0 0 IR 第18回東京オリンピック大会に参加した陸上競技選手についての一考察

- 著者

- 米村 昌二

- 出版者

- 慶應義塾大学体育研究所

- 雑誌

- 体育研究所紀要 (ISSN:02866951)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, 1965-09

I. 序言II. 調査方法III. 考察 1. 男子 (1) 年齢と競技種目 (2) 身長と競技種目 (3) 体重と競技種目 2. 女子 (1) 年齢と競技種目 (2) 身長と競技種目 (3) 体重と競技種目IV. 結論

- 著者

- 上坂 克巳 木村 健治 大西 博文 千葉 隆 高木 興一

- 出版者

- 社団法人 日本騒音制御工学会

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.233-242, 2001-08-01

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 9

平面道路に面した市街地を道路近接建物列と背後建物群に大別してモデル化し, 道路と平行な評価区間における等価騒音レベルの空間平均値 (区間平均等価騒音レベル) を簡易に計算する方法を検討した。道路近接建物列の間隙率及び背後建物群の建物密度, 奥行きをパラメータとして計算する方法と, 対象街区全体の平均的な建物密度だけをパラメータとして計算する方法を提案し, それらの計算方法の妥当性を全国33箇所におよぶ現地調査結果との比較により検証した。その結果, 前者の方法がやや計算精度が高いものの, 両方法とも沿道騒音の広域的な予測・評価には十分活用できることが明らかとなった。

1 0 0 0 OA 人工物工学研究の新しい展開 ― 個のモデリング・社会技術化へ ―

- 著者

- 太田 順 西野 成昭 原 辰徳 藤田 豊久

- 出版者

- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所

- 雑誌

- Synthesiology (ISSN:18826229)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.4, pp.211-219, 2014 (Released:2015-03-14)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

東京大学人工物工学研究センターは、人工物工学に関する諸問題を解決するために設立され、現在第Ⅲ期に入っている。問題解決シナリオとして、まず、問題解決を問題設定の側面から扱う共創的なアプローチを採用する。データ分析法や計算科学、シミュレーションを基盤とし、実験経済学、実験心理学的手法を組み入れたモデル化を指向する。個の認識過程、認識に基づく個の活動、さらには個の価値形成という3つの側面に注目したモデル化を行う。この提案は、マルチステークホルダーの存在による社会技術的な側面と、個のモデリングという人間的な側面の両者を包含しており、製品サービスシステムのモデル化等の新しい問題設定がなされている。

1 0 0 0 拡張型心筋症の予後

- 著者

- 中西 幸子 中尾 修一 圓谷 徹彦 中川 和寿 西川 征洋 橋口 隆志 藪内 健三 細田 瑳一 田村 光司 石塚 尚子 笠貫 宏 中村 憲司

- 出版者

- 日本保険医学会

- 雑誌

- 日本保険医学会誌 (ISSN:0301262X)

- 巻号頁・発行日

- vol.93, pp.195-206, 1995-12-15

- 被引用文献数

- 16

過去16年間に東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所で,心臓カテーテル検査を行って拡張型心筋症と診断された172例(男139例,女33例,平均年齢50±14歳)について,日本全会社生命表(1984〜'85)死亡率および昭和62年年齢別予定疾病入院率・予定手術率を用いて,死亡指数・入院給付指数・手術給付指数を算出した。観察期間は平均4.1±3.3年(最長15.3年)であった。実死亡数は90例で,その死因は,うっ血性心不全が47名(52%),突然死が35名(39%)であった。累積生存率は,5年生存率50±11%(累積生存率±99%信頼区間),10年生存率28±13%,全期間を通じた死亡指数(99%信頼区間)は1701(1239〜2163),入院給付指数は153(117〜189),手術給付指数は159(97〜245)であった。死亡指数は謝絶契約相当の高い値を示し,保険契約をお引受けできないものと考えられた。経過年度別死亡指数では,各年度の死亡指数間に有意差は認められず,いわゆる恒常性の危険に近いものと考えられた。診断年齢別死亡指数では,若年者群と高齢者群との間に有意差(p<0.0001)を認め,若年発症の群ほど予後不良であると考えられた。心臓カテーテル検査(EF・EDVI・PA・CI)データ別死亡指数では,心機能不良群の死亡指数は有意に高かったが,死亡指数が1万を越えるような飛び抜けて高い群は存在しなかった。リビング・ニーズ特約と関係の深い余命6か月判定では,心臓カテーテル検査の数値データによる判定でも難しいものと考えられた。

- 著者

- 深谷 訓子

- 出版者

- 京都市立芸術大学美術学部

- 雑誌

- 京都市立芸術大学美術学部研究紀要 = Bulletin (ISSN:02886057)

- 巻号頁・発行日

- no.62, pp.73-86, 2018