2 0 0 0 OA 評価数を減らした相互評価に基づく教育評価

- 著者

- 岩間 徳兼

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育工学会

- 雑誌

- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.237-248, 2023-06-20 (Released:2023-07-14)

- 参考文献数

- 18

近年,様々な学習場面において相互評価が用いられるようになっている.しかしながら,評価者特性や評価者における評価負担などの問題があり,教育評価のための利用はあまり行われていないのが実情である.そこで本研究では,厳しさや一貫性といった評価者特性を組み込んだ項目反応モデルの利用を前提に,モデル母数の推定精度の点から評価数をどの程度減らせるかを実践に即したシミュレーションから確認した.また,その結果に基づいて20名規模の大学の授業における教育実践として,評価数を計画的に減らして相互評価を行わせ,そのデータの分析を通じて教育評価のための情報を得ることを試みた.実データの分析から,評価数を抑えつつも,課題の特性,評価者の特性,能力について,教育改善に資するような情報が得られることが示された.

2 0 0 0 OA 100年以上が経過した第二海堡に使用されたコンクリートの岩石学的観察および長期耐久性

- 著者

- 安藤 陽子 片山 哲哉 野口 孝俊 久保 善司

- 出版者

- 一般社団法人 セメント協会

- 雑誌

- セメント・コンクリート論文集 (ISSN:09163182)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.448-455, 2018-03-30 (Released:2018-03-30)

- 参考文献数

- 14

第二海堡は戦時中、首都東京への敵艦隊の侵入を防ぐための要塞として東京湾に作られた人工島である。第二海堡に使用されたコンクリートの耐久性について建設後100年以上が経過した北側護岸の被覆コンクリート(1889年建造)とカノン砲台を囲う円形周壁のコンクリート(1907年建造)の圧縮強度の測定を行った結果、現在は25N/mm2を超える値であった。15N/mm2程度に想定されていた時代において非常に高い値である。これは水和活性の低いⅡ型ビーライトからなる竪窯焼成の粗粒なセメント粒子を多く含むため、ゆっくりと水和が進行することで徐々に強度を発現してきたことが原因と考えられ、中性化深さが小さいことも同様の原因と考えられる。'

2 0 0 0 OA 航空機騒音軽減への伊丹空港の取り組み

- 著者

- 坂本 和紀

- 出版者

- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan

- 雑誌

- 騒音制御 (ISSN:03868761)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.2, pp.121-123, 2007-04-01 (Released:2010-02-19)

2 0 0 0 OA クローン病画像モダリティーとしてのMRI

- 著者

- 藤井 俊光 渡辺 守

- 出版者

- 一般財団法人 日本消化器病学会

- 雑誌

- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.7, pp.1251-1258, 2015-07-05 (Released:2015-07-05)

- 参考文献数

- 34

クローン病診療においてはリアルタイムな病態把握とそれに呼応した治療戦略の構築が必須である.近年クローン病においてさまざまな画像評価法が進化している.しかしクローン病の病態評価に用いるモダリティーは精度が高いだけでなく,疾患の性質上より非侵襲的である必要がある.MRIを用いて消化管の評価も可能としたMR enterography(MRE)/MR enterocolonography(MREC)は,クローン病の腸管病変のみならず腸管外病変も同時に診断が可能で侵襲もなく,疾患モニタリングに最適なモダリティーと考えられる.読影医の育成など解決すべき問題も残されているが,今後多くの施設へ広がることが期待される.

2 0 0 0 OA Pollen Tube Growth in Incompatible Pistils and Style-grafted Pistils of ‘Satonishiki’ Sweet Cherry

- 著者

- Daiki Matsumoto Ryohei Yamazaki Misato Kasai Satoshi Taira Ryutaro Tao

- 出版者

- The Japanese Society for Horticultural Science

- 雑誌

- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)

- 巻号頁・発行日

- pp.QH-087, (Released:2023-07-19)

Prunus fruit trees of the Rosaceae family exhibit S-RNase-based gametophytic self-incompatibility (GSI), which enables pistils to reject self-pollen by suppressing pollen tube elongation. In other plant species with S-RNase-based GSI, it has been shown that this suppression consists of two steps: first, slowing down of pollen tube elongation in the middle part of the style and second, complete arrest involving programmed cell death. To characterize the suppression pattern of incompatible pollen tubes in Prunus, we observed pollen tube elongation of ‘Satonishiki’ sweet cherry (Prunus avium) in ‘Satonishiki’ and ‘Rainier’ pistils on agar plates and ‘Satonishiki’ and ‘Rainier’ pollen tube growth in pistils on ‘Satonishiki’ cut branches. Incompatible selfed pollen tubes delayed penetration into the stigma in both experiments. Observation of pollen tubes in pistils on agar plates was difficult 24 h after pollination (HAP) due to wilting of the styles, while observing them on cut branches was possible up to 72 HAP. In the pistils on cut branches, ‘Satonishiki’ pollen tubes barely elongated in self pistils from 32 to 48 HAP when compatible ‘Rainier’ pollen tubes reached the base of a style, but resumed growth after 48 HAP and reached the base of the style. An RNase activity staining indicated that S-RNase was inactive 48 HAP. Finally, we observed pollen tube elongation in the style-grafted pistils on the cut branches. ‘Satonishiki’ pollen tube elongation was accelerated when the upper one-third of the self-pollinated styles was grafted onto compatible ‘Taishonishiki’ pistils. These results indicated that the suppression of incompatible pollen tube elongation in P. avium was consistently reversible. We discuss the suppression mechanism of incompatible pollen tube growth and the possibility of artificial control of Prunus self-incompatibility.

- 著者

- Ikuma Nozaki Minori Tsukada Pech Sothy Kim Rattana Kate Williams

- 出版者

- National Center for Global Health and Medicine

- 雑誌

- Global Health & Medicine (ISSN:24349186)

- 巻号頁・発行日

- pp.2023.01021, (Released:2023-06-20)

- 参考文献数

- 28

Similar to other countries, coronavirus disease (COVID-19) pandemic significantly impacted not only the ability of midwives to deliver high quality maternal care, but also their ability to access professional development opportunities, including in-service training in Cambodia. In response, we developed a Cambodian version of Safe Delivery App (SDA), aligned to Cambodia's clinical guidelines. The SDA is a free digital job aid and learning platform for skilled birth attendants developed by Maternity Foundation that works offline and is used in more than 40 countries after adapting to the country context. In the year and a half since its launch in June 2021, SDA has become established in Cambodia, with more than 3,000 people, accounting for nearly half the number of midwives in Cambodia, downloading and using it on their devices, and 285 people having completed its self-learning modules. The review of the introduction process revealed that publicity on the professional association's social networking sites, in-person in-depth hands-on training, and troubleshooting in a managed social networking group were useful in promoting the use of the application, and that the Continuing Professional Development Program accreditation has been a strong motivator for completing the self-study program. On the other hand, the COVID-19 pandemic has led to increased use of digital tools, but it is important to prevent the expansion of the digital divide when implementing new digital tools, including SDA.

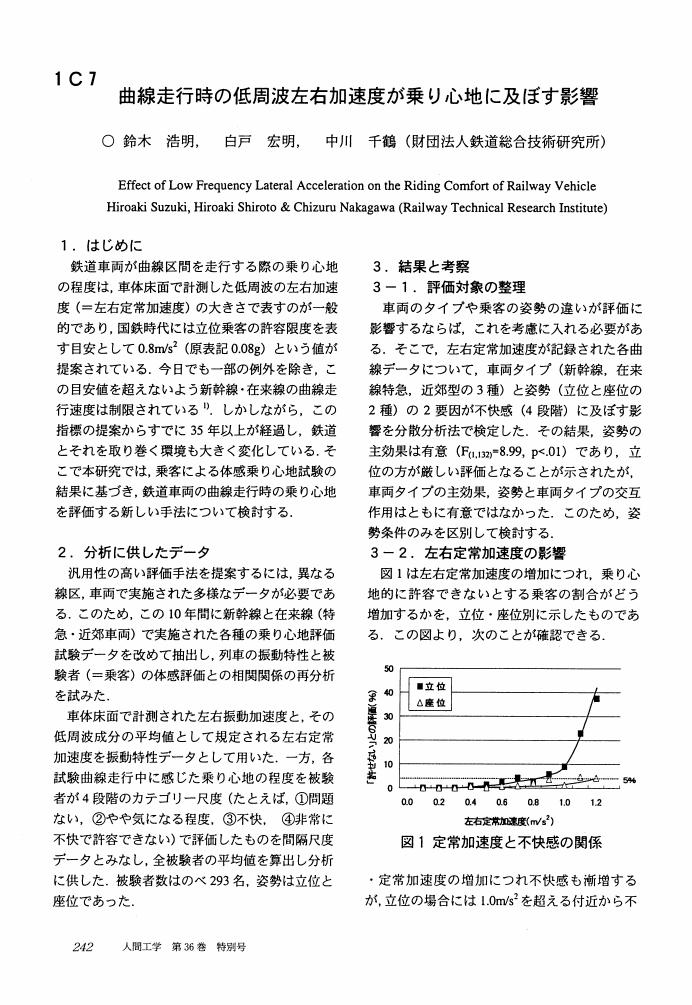

2 0 0 0 OA 曲線走行時の低周波左右加速度が乗り心地に及ぼす影響

- 著者

- 鈴木 浩明 白戸 宏明 中川 千鶴

- 出版者

- Japan Human Factors and Ergonomics Society

- 雑誌

- 人間工学 (ISSN:05494974)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.Supplement, pp.242-243, 2000-06-28 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA JPSJの編集―著者とレフェリー ― (巻頭言)

- 著者

- 川畑 有郷

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.5, pp.341, 2011-05-05 (Released:2019-10-22)

2 0 0 0 OA オメガ3系脂肪酸の抗炎症作用と抗うつ効果(総説)

- 著者

- 西 大輔

- 出版者

- 日本生物学的精神医学会

- 雑誌

- 日本生物学的精神医学会誌 (ISSN:21866619)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.177-181, 2018 (Released:2019-11-01)

- 参考文献数

- 30

本稿ではオメガ3系脂肪酸(特にEPA)の抗炎症作用に焦点を絞り,抗うつ効果との関連について概説した。うつ病の病態メカニズムの一つとして炎症が考えられていること,オメガ3系脂肪酸,特にEPAには抗炎症作用があること,これまでのRCTやそのメタ解析でEPAのうつ病・うつ症状に対する有効性が示されていることから,オメガ3系脂肪酸の抗うつ効果のメカニズムとして抗炎症作用が考えられている。ただ,これまでのRCTは投与量,投与期間などにばらつきがあること,食事から摂取するオメガ3系脂肪酸の量が非常に多いわが国におけるエビデンスがまだ希薄であることなど,現状のエビデンスには限界もある。食事・栄養素を用いたアプローチは副作用の少なさから妊婦や子どもなど幅広い集団に適応可能であり,機序の解明も含めて今後のエビデンスの蓄積と治療・予防への実装が期待される。

2 0 0 0 OA 敗者の安心供与としての日本国憲法第九条 ――戦争放棄の起源――

- 著者

- 福島 啓之

- 出版者

- 一般財団法人 日本国際政治学会

- 雑誌

- 国際政治 (ISSN:04542215)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.195, pp.195_75-195_91, 2019-03-25 (Released:2019-05-16)

- 参考文献数

- 70

This article re-examines the historical process of framing Article 9 of the Constitution of Japan, which is called Renunciation of War Clause, and focuses on its function as reassurance by the loser. Dealing with the function, this research explains the reason why postwar Japan-U. S. relationship could dramatically progress conflict resolution from the total war to the restoration of peace from both theoretical and historical standpoints.To answer the question mentioned above, this article argues that, in terms of a theory of reassurance by the loser, Postwar Japan intended to treat the victor’s anxiety on its challenge by relying on the normative self-restraint of Article 9 of the Constitution. The argument regards the provision of the Article as a signal justified by an appropriate norm. While the U. S. was concerned about Japan’s challenge and intended to make it impossible by prohibiting armament, Japan dealt with the fear of the U. S. by reassuring its own intention. Japan sent a normative signal of reassurance, which bound itself by denying war and armament. Therefore, it is appropriate to understand that, in essence, Article 9 of the Constitution had practical meaning as a signal of reassurance in order to let the U.S. and other countries know Japan’s peaceful intention, rather than an abstract norm derived from the idea of pacifism, which came from regret for the war.Tracing the historical process of framing Article 9 of the constitution reveals that it worked as the loser’s reassurance. The process was the opposite direction of the order of the completed text. The U. S. home government decided to disarm Japan at first, and the local commander MacArthur followed the policy. On the other hand, as Japanese leader, Prime Minister Shidehara proposed renunciation of war to MacArthur. However, it was just an ideal promise regarding peaceful intention, and lacked reassurance in terms of the capability. The Japanese government hoped to maintain the provision of armament in the constitution. It was unacceptable for the U.S., so it prepared a draft of the constitution which included renunciation of war proposed by Shidehara as well as the prohibition of arms. The U.S. presented the draft to Japan in order to confirm its peaceful intention. The draft imposed the cost of the prohibition of arms, while it mitigated the impression of burden by referring to the normative legitimacy of renunciation of war. The draft as the U.S. screening set up a hurdle that Japan should clear. Japan reassured the U.S. and other members of the international society by sending a signal which became costly due to the democratic institutional constraint of diet deliberations. It made Renunciation of War Clause a national pledge.

2 0 0 0 OA 集団的自衛権と安全保障のジレンマ

- 著者

- 栗崎 周平

- 出版者

- 日本政治学会

- 雑誌

- 年報政治学 (ISSN:05494192)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.2_36-2_64, 2017 (Released:2020-12-26)

- 参考文献数

- 29

集団的自衛権の行使容認を中核とする日本の安全保障政策の転換を危機外交における軍事介入の問題と定式化した上で, それが, 平時外交における協調問題にどのような影響を与えるのか, ゲーム理論に基づく数理分析を行う。均衡は, 危機外交ゲームが平時の協調問題にどのように影響を与えるのかミクロ的基礎を提示し, 集団的自衛権の行使容認が安全保障のジレンマに影響を与えるのは, 非常に限定的な戦略的構造のもとでのみ可能であることが示される。その上で, 集団的自衛権の行使容認は, 危機発生を抑止する一方で, 日本が平時において非協調外交を推進する誘因を持つようになり, 安全保障のジレンマが悪化することが示される。これは, 危機外交と平時外交がリンクした結果, 平時外交における協調問題が, 将来の危機に備えたシグナリングの場へと変化してしまうからである。他方で, 集団的自衛権行使容認は, 相手国に協調外交への誘因を与え, 安全保障のジレンマを緩和する効果がある。

2 0 0 0 OA トンネル効果支配:速度論および熱力学支配に次ぐ第三の反応性パラダイム

- 著者

- 西依 隆一

- 出版者

- 公益社団法人 有機合成化学協会

- 雑誌

- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.7, pp.731-732, 2023-07-01 (Released:2023-07-06)

- 参考文献数

- 9

Quantum mechanical tunneling (QMT) is a quantum mechanical phenomenon that enables particles to penetrate potential energy barrier despite a lack of energy to overcome it. It has become clear that how important tunneling is for understanding the rates and selectivities of chemical reactions in the last few years. In this short review, recent examples of hydrogen tunneling reactions are described.

2 0 0 0 OA 近世における石狩地域の動態

- 著者

- 片上 広子

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.6, pp.603-617, 1993-12-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 70

- 被引用文献数

- 2 2

- 著者

- 石崎 涼子 鹿又 秀聡 笹田 敬太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本森林学会

- 雑誌

- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.4, pp.214-222, 2022-08-01 (Released:2022-10-25)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1

全国の市町村を対象に実施したアンケート調査等の結果に基づき,森林行政の担当職員の規模と専門性の現状を明らかにし,これらが森林行政に与えうる影響について検討した。近年,市町村森林行政の業務量は職員増を遥かに上回る規模で増加したと考えられ,現在,ほとんどの市町村が人員不足を感じている。職員数が多い市町村には森林行政に関わる専門性をもつ職員がいる団体が多く,相対的に幅広い種類の業務が実施され森林に行く頻度も高いが,職員数が少ない団体以上に多くの団体が人員不足を実感している。一方,人員不足を感じていない市町村の多くは,森林関係の業務量自体が少ない団体である。更新基準となる広葉樹の識別や崩壊危険地の判別には専門的な職員がいる市町村であっても知識等の不足を感じているケースが多く,職員数が非常に少ない団体には崩壊危険地の判別等について業務を通じて意識する機会がないとする団体が一定数存在する。以上から,職員数や専門性といった人員体制は,森林行政として担う業務の範囲や,現地確認やリスク判定等をどこまで行うかといった業務のレベルに影響を与えている可能性が示唆された。

- 著者

- 金子 通治 高橋 照美 野田 裕之 浅川 洋美 高橋 要 菊嶋 慶彦 大石 衛 山口 幸久 寺嶋 淳 泉谷 秀昌

- 出版者

- Japanese Society of Food Microbiology

- 雑誌

- 日本食品微生物学会雑誌 (ISSN:13408267)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.51-56, 1999-03-30 (Released:2011-07-04)

- 参考文献数

- 17

2 0 0 0 OA 久保明教著『「家庭料理」という戦場――暮らしはデザインできるか?』

- 著者

- 藤田 周

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 文化人類学 (ISSN:13490648)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.4, pp.764-767, 2021 (Released:2021-07-06)

- 参考文献数

- 7

2 0 0 0 OA カチオニックリポソームを応用した子牛のマイコプラズマ性肺炎に対する点眼ワクチン開発

- 著者

- 渡耒 仁

- 出版者

- 公益社団法人 畜産技術協会

- 雑誌

- 畜産技術 (ISSN:03891348)

- 巻号頁・発行日

- vol.2020, no.777-Feb., pp.7-13, 2020-02-01 (Released:2023-05-21)

2 0 0 0 OA Revision of the Three Steps Model

- 著者

- Koubun Wakashima Saeko Kamoshida Naoto Nihonmatsu

- 出版者

- NATIONAL FOUNDATION OF BRIEF THERAPY

- 雑誌

- International Journal of Brief Therapy and Family Science (ISSN:24351172)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.1-5, 2023-04-01 (Released:2023-05-13)

- 参考文献数

- 18

The current psychotherapy concerns are extracted from the research of INOUE Enryo1), who first used the term “psychotherapy” in Japan in 1904, and MORITA Shōma, who developed systematic psychotherapy approximately 100 years ago. However, current psychotherapy neglects natural recovery (spontaneous or self-healing). Hence, this study revised the Three Steps Model published in 2021 as an approach for victims of the Great East Japan Earthquake based on these identified issues. The significant revision concerns the second step, including its concept and procedure, and the cases wherein the third step is used are discussed.

2 0 0 0 OA 多幡氏への回答:物理的原理と認知プロセス

- 著者

- 高野 陽太郎

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.3, pp.555-558, 2008 (Released:2010-02-15)

- 参考文献数

- 9

Tabata (2008b) has criticized Takano and Tanaka's (2008) account of mirror reversal in that it is based on “incomplete comprehension of physical principles.” However, Tabata's comprehension of physical principles is invalid in that it implicitly includes many cognitive processes as well.

2 0 0 0 OA DDS技術からみた再生医療 -再生治療と再生研究-

- 著者

- 田畑 泰彦

- 出版者

- 日本DDS学会

- 雑誌

- Drug Delivery System (ISSN:09135006)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.34-46, 2015-01-25 (Released:2015-04-25)

- 参考文献数

- 47

再生医療とは、からだ本来のもつ自然治癒力を高める医療である。この自然治癒力の基である細胞の増殖、分化能力を高めることで、生体組織の再生修復を実現する。再生医療は再生治療と再生研究からなっている。細胞力を活用した先進治療が再生治療である。再生研究は次世代の治療を科学的に支える役割をもち、細胞能力を調べる細胞研究と能力の高い細胞を用いた創薬研究からなる。治療と研究のいずれに対しても、細胞能力を高める周辺環境を作り与えるためのバイオマテリアル技術が必要不可欠となっている。 本稿では、再生医療(再生治療と再生研究)におけるバイオマテリアル技術、特にDDS技術の重要性と必要性について述べる。