1 0 0 0 OA 系列行動の自動化プロセス:齧歯類デグーでの検討

1 0 0 0 スペクトロネビュラグラフによる標準的ガス星雲の詳細3次元分光観測

(1)SNGシステムのグレードアップ昨年度開発したオートガイド装置と,分光器のCCDカメラの制御系を結んで,SNGシステムの自動化を行った.このシステムでは観測プログラムの進行にしたがって,このパソコンから,ガイドパソコンへスキャン1ステップを実行する命令がRS232Cを介して送られる.これを受けたガイドパソコンは,スキャン相当量だけガイドのためのCCD読みだしサブフレームを移動する.そうすると望遠鏡はその量だけ方向を修正する.こうして,スキャンが行われる.1ステップのスキャンが終了するとガイドパソコンは,CCDパソコンに終了信号を送信する.これを受信したCCDパソコンは露出を開始する.露出終了後,CCD読みだし,ハードディスクへのデータ保存の後,再びスキャン命令をガイドパソコンに送信する.この様な動作の繰り返しによってSNG観測が行われる.(2)オリオン星雲の観測昨年上の観測から,赤外線領域でもSNG観測が十分に可能であることがわかった.その結果多くの輝線の単色像が得られた.可視域では,Hα,[NII]λ6584,[SII]λ6731などでは非常に高いS/N比のぞうが得られた.赤外では,[OII]λ7326の良好な像が得られ,ややS/Nは低いが[SIII]λ9069でも単色像が得られた.これらは,従来の写真観測によるものよりも測光精度がきわめてよく,質の高いデータである.

- 著者

- 崔 ホンソク 岡崎 章 山下 利之

- 出版者

- 一般社団法人 日本人間工学会

- 雑誌

- 日本人間工学会大会講演集

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.154-155, 2011

1 0 0 0 OA 1.4 宇宙太陽発電所SSPSによる生存圏の持続的な発展に向けて

- 著者

- 篠原 真毅

- 出版者

- 京都大学生存圏研究所

- 雑誌

- 生存圏研究 (ISSN:1880649X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.22-28, 2006-03-01

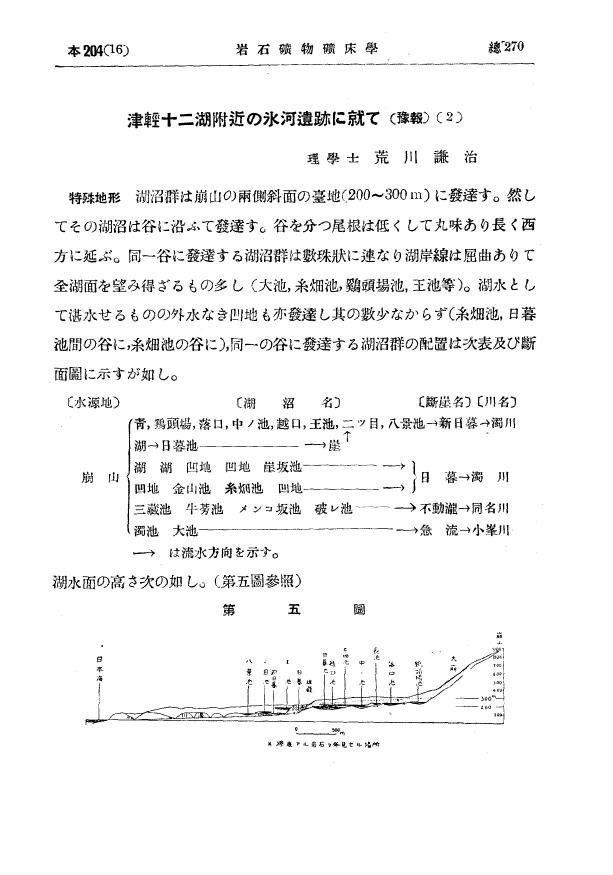

1 0 0 0 OA 津輕十二湖附近の氷河遺跡に就て(豫報) (2)

- 著者

- 荒川 謙治

- 出版者

- 日本鉱物科学会

- 雑誌

- 岩石礦物礦床學 (ISSN:18830757)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.6, pp.270-277, 1933-12-01 (Released:2008-03-18)

1 0 0 0 OA 教師の専門性の再検討と教師教育における「子ども理解のカリキュラム」の構想

- 著者

- 田中 孝彦 安東 由則 上田 孝俊 倉石 哲也 福井 雅英 筒井 潤子 山内 清郎 影浦 紀子 渡邉 由之 間宮 正幸 早川 りか 西堀 涼子

- 出版者

- 武庫川女子大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2012-04-01

本研究では、複数の地域で教師と教師教育者からの継続的な聴きとりを重ねた。その結果の概略は次のとおりである。①多くの教師が、子どもの生存・発達・学習への要求に応える援助的・教育的実践を、父母・住民・援助職と共に模索している。②教師教育の現場では、学び手が福祉・医療・心理臨床などの諸分野で蓄えられてきた子ども理解の経験・洞察を摂取できるように、子ども理解のカリキュラムの開拓の試みが始まっている。③教師教育者の間では、自らの人間的・専門的な成長のための自己教育についての関心が徐々に熟してきている。そして、これらの聴きとりをもとに、子ども理解のカリキュラムの構築にかかわる諸課題の理論的検討を試みた。

1 0 0 0 OA ボトムアップ型合意形成による持続性の高い地域農業復興モデル構築の総合的研究

- 著者

- 伊藤 房雄 門間 敏幸 関野 幸二 森田 明 國分 牧衛 南条 正巳 木谷 忍 冬木 勝仁 工藤 昭彦 米澤 千夏 安江 紘幸

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2012-04-01

本研究では、3.11大震災の被災地におけるボトムアップ型の農業復興モデルを構築した。具体的な成果は、農地の所有と利用を分離した農地管理手法にもとづき新たに法人化した土地利用型農業を対象に、担い手確保、収益性確保、農地保全、労働力活用、部門統廃合の5点に沿って分類し、経営が不安定になり易い法人設立時や新規事業の立ち上げ時期において求められる地域農業マネジメントの特徴と,それが地域発展に及ぼす影響を総合的に取りまとめた。

- 著者

- 中林 敏郎

- 出版者

- Japan Society for Bioscience, Biotechnology, and Agrochemistry

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.11, pp.813-818, 1953

- 被引用文献数

- 1 1

By the method of two-dimensional paper chromatography of the polyphenolic substances in apple fruit, three spots were detected, i.e., L-epi-catechin which was epimerized to L-cate-chin by heating, D-catechin which gave a small spot and was epimerized to D-epi-catechin, and chlorogenic acid which was hydrolized to caffeic acid (Fig. 1).<br> In these, L-epi-catechin and chlorogenic acid were isolated in crystalline form from fresh apple fruit (Kokko). These were expectedly oxidized by polyphenol oxidase of apple fruit (Fig. 2).<br> Catechins were estimated by nephelometry (Fig. 4), and chlorogenic acid was estimated by cdlorimetry (Fig. 4), and the relation was studied between the contents of these polyphenols and the quality of apple fruit, but no evidence was obtained (Table 2).

1 0 0 0 超(スーパー)ウイルス : 太古から甦った怪物たち

1 0 0 0 OA はじめての不確かさ

- 著者

- 田中 秀幸

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.350-353, 2008-04-05 (Released:2010-08-15)

- 参考文献数

- 4

1 0 0 0 OA イギリス 2014年度議会新会期の法案

- 著者

- 岡久慶

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 260-1), 2014-07

1 0 0 0 OA 薬剤排泄ポンプを用いた多剤耐性菌簡易診断法の開発と感染制御への応用

イミペネム、アミカシン、シプロフロキサシンのうち2系統以上の抗菌薬に耐性を示す薬剤耐性緑膿菌とアシネトバクターにおいて、多剤耐性化と遺伝子変異の相互関係、耐性遺伝子獲得の関係を調査した。その結果、薬剤排出ポンプの発現亢進が薬剤耐性緑膿菌と多剤耐性アシネトバクターのほぼ全例に関与していることが分かった。その一方で、薬剤排出ポンプの構成蛋白質の気質となるペプチドを供給する複合体蛋白(Bam複合体)の発現亢進はわずかであった。薬剤耐性の緑膿菌とアシネトバクターにおいて、薬剤排出ポンプ発現のモニタリングは感染制御に役立つことが示唆された。

1 0 0 0 OA 家畜精液の生化学的研究

- 著者

- 広江 一正 富塚 常夫 正木 淳二

- 出版者

- 日本繁殖生物学会

- 雑誌

- 家畜繁殖研究會誌 (ISSN:04530551)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.1-4, 1963-07-15 (Released:2008-05-15)

- 参考文献数

- 13

牛精液の採取方法として電気刺戟射精法の使用にあたり,DZIUK等の方法に若干の改良を工夫して良い成績を得られた。1. DZIUK等の装置を用い刺戟のための通電方法を変えることを試験検討し,ペニスを包皮の外に出させてかなり自然に近い状態で射精せしめることが出来た。2. 電気刺戟法で採取した精液の一般性状は人工膣法によるものに比べて,精液量は多く,精子濃度は低く,pHは若干アルカリ性を呈したが, 1射精中の総精子数および精子生存率ならびに運動力については差はみられなかつた。

- 著者

- 尾形 真実哉

- 出版者

- The Japanese Association of Administrative Science

- 雑誌

- 経営行動科学 (ISSN:09145206)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.91-112, 2012

In recent years, Japan has witnessed new phenomena such as early turnover among young workers and the proliferation of "freeters" and "NEETs." These phenomena denote the social problems faced by young workers when adapting to the workplace. Resolving these rising problems is important to Japanese companies and their management. In this study, the factors that promote young workers' organizational adaptation are analyzed and examined. Specifically, this study focuses on anticipatory socialization, the superior, the colleague, the peer, and the workplace. This study defines them as organizational adaptation agents. In order to understand the role of such agents, the authors conducted a comparison analysis on data collected through questionnaire surveys from young white-collar workers (N=227) and nurses (N=237). The results revealed the existence of a variety of organizational adaptation agents, and that different agents influenced early affective commitment, organizational socialization, and turnover intentions. This study's results can facilitate young worker's organizational adaptation and preclude early turnover.

- 著者

- 船越 裕介 松川 達哉

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. NS, ネットワークシステム (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.109, no.228, pp.37-42, 2009-10-08

- 被引用文献数

- 5

筆者らは,市販装置によって構成されるIP網の,運用中の信頼性管理の重要性を訴求し,実際の故障データを駆使した管理尺度を確立した.各種尺度によって得られた結果は,次期装置やネットワークの開発にフィードバックすることが必要であり.そのための方法が求められる.本稿ではその1つの方法として,通信ネットワークの不稼働率シミュレーションを提案する.本方法は,筆者らが確立してきた技術を用いて各種信頼性尺度を数理モデル化し,故障データそのものを乱数によって生成することに特徴を有する.数理モデルの正確性が重要であることから,あるIPネットワークの実故障データを元にシミュレーションを行い,実測値との比較を通じた再現性の検証を行う.

- 著者

- Hooi Lai Wan

- 出版者

- 大阪大学大学院国際公共政策研究科

- 雑誌

- 国際公共政策研究 (ISSN:13428101)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.153-173, 1999-03

- 著者

- Mirjam Radstaak Sabine A. E. Geurts Debby G. J. Beckers Jos F. Brosschot Michiel A. J. Kompier

- 出版者

- (公社)日本産業衛生学会

- 雑誌

- Journal of Occupational Health (ISSN:13419145)

- 巻号頁・発行日

- pp.14-0118-OA, (Released:2014-10-28)

- 被引用文献数

- 5 31

Objectives: This longitudinal study examined the associations between work stressors, perseverative cognition and subjective and objective sleep quality. We hypothesized work stressors to be associated with (i) poor nocturnal sleep quality and (ii) higher levels of perseverative cognition during a free evening. We further hypothesized (iii) perseverative cognition to be associated with poor nocturnal sleep quality and (iv) the association between work stressors and sleep quality to be mediated by perseverative cognition. Methods: The participants were 24 pilots working for the Dutch Helicopter Emergency Medical Service (HEMS). They completed six questionnaires: at the end of three consecutive day shifts and each morning following the shifts. The questionnaires addressed work stressors (workload, distressing shifts and work-related conflicts), subjective sleep quality and perseverative cognition. Participants wore actigraphs to assess sleep onset latency, total sleep time and number of awakenings. Results: Correlation analysis revealed that (i) distressing shifts were related to delayed sleep onset (r = 0.50, p = 0.026) and that workload was related to impaired sleep quality (e.g., subjective sleep quality: r = -0.42, p = 0.044). Moreover, (ii) distressing shifts were positively related to perseverative cognition (r = 0.62, p = 0.002), (iii) perseverative cognition delayed sleep onset (r = 0.74, p < 0.001) and (iv) mediated the association between distressing shifts and sleep onset latency. Conclusions: Perseverative cognition may be an explanatory mechanism in the association between work stressors and poor sleep.

1 0 0 0 内耳摘出術を余儀なくされた巨大真珠腫の一症例

- 著者

- 玉城 進 齋藤 春雄 村田 清高

- 出版者

- The Society of Practical Otolaryngology

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.4, pp.746-752, 1981

- 被引用文献数

- 2 3

A huge cholesteatoma in a 50-year-old female involving the petrous apex was reported. The prominent features of the case were recurrent attacks of very slowly progressing facial paralysis with a 11-year interval and insidious destruction of labyrinthine function.<br>The cholesteatoma extended into all the air cell tracts up to the petrous apex, and to the retro- and infralabyrinthine-areas.<br>The cholestoma destroyed the otic capsule at the crus commune and resolved the dura mater to such an extent that the cerebellum could be seen through it. As she had experienced acute otitis media on only one occasion at the age of 4 and only had a small dry attic perforation, the possibility of a congenital cholesteatoma of the petrous apex was considered in addition to her clinical course.

1 0 0 0 OA 代謝

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.860-886, 2009-12-01 (Released:2010-01-18)

1 0 0 0 臨床応用を視野に入れたヒト腸管上皮幹細胞の純化と培養法の開発

- 著者

- 佐藤 俊朗

- 出版者

- 慶應義塾大学

- 雑誌

- 研究活動スタート支援

- 巻号頁・発行日

- 2011-08-24

炎症性腸疾患は原因不明の慢性炎症性腸疾患であり,免疫統御療法により治療される.しかし,難治性炎症性腸疾患では,その効果が乏しい.我々は,そのような難治症例では粘膜の再生障害が原因であると考え,粘膜再生治療の開発を目指している.粘膜再生治療実現のための,非臨床試験として,マウス大腸より培養大腸上皮オルガノイドを作成し,マウス腸炎モデルに対して経肛門的投与を行い,投与したオルガノイドの生着が確認できた.また,オルガノイド移植群は非移植群に比して腸炎に対する治療効果を認めた.長期間培養した組織幹細胞を移植し,生着させる技術は他の臓器を見ても例がなく,今回の成果は粘膜再生治療を実現させるため,重要な進展となった.次のステップとして,ヒト腸管上皮幹細胞培養技術の開発が求められる.我々は,既にマウス腸管上皮幹細胞培養を確立しているが,本培養方法ではヒト腸管上皮幹細胞の培養は困難であった.そこで,マウス大腸上皮細胞培養の条件に加え,Nicotinamide,A83-01(Alk inhibitor),SB203580(p38 inhibitor)を追加したところ,世界で初めてヒト腸管上皮幹細胞の長期培養に成功した.長期培養されたヒト腸管上皮細胞は染色体異常など,形質転換をすることはなく,正常な分化を保持していた.本成果は粘膜再生治療のみならず,ヒト上皮細胞疾患の研究に非常に有用な技術である.