53 0 0 0 OA 小学校における運動部活動の分布 : 市区町村別実施状況マップの作成

- 著者

- 青柳 健隆 鈴木 郁弥 荒井 弘和 岡 浩一朗

- 出版者

- 日本スポーツ産業学会

- 雑誌

- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.265-273, 2018 (Released:2018-08-02)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1

School-based extracurricular sports activity (SBECSA) has widely spread in Japan as a means for youth to play sports or exercise. Especially in junior high school and high school, SBECSA is actively conducted with a high participation rate of students. There have also been reports that elementary schools in some Japanese municipalities also have SBECSA. However, there has been little information about which municipalities conducted SBECSA in elementary schools. Therefore, the present study aimed to clarify the existence of SBECSA in elementary schools in each municipality, and to create a municipal map of implementation status. A complete enumeration questionnaire survey was conducted with all 1741 municipalities’ educational boards. Question items were in regard to the existence of elementary schools’ SBECSA in their municipalities. Answerers were requested to choose one response from the items; “almost all elementary schools have SBECSA”, “some elementary schools have SBECSA”, “there were SBECSA (about 10 years ago), but now there is no SBECSA”, “there weren’ t any SBECSA before 10 years ago”, “we don’ t know”, and “we don’ t answer” . To increase the response rate, a second survey was conducted with Sports Associations or similar sports related organizations in each municipality. Additionally, a third survey was conducted with educational boards again at the same time as the feedback of results was given. As results, 88.0% of all municipalities’ implementation status was identified (response rate = 92.5%). And 23.0% of all municipalities were shown to have SBECSA in elementary schools, although 64.9% did not have it. More than half of the municipalities in Aomori prefecture, Chiba prefecture, Aichi prefecture, and Kumamoto prefecture have SBECSA in elementary school. Based on the results of the present study, it is suggested that further development of the youth sport environment should be discussed. In addition, means to decrease the burdens on teachers who coach and manage SBECSA must be considered.

- 著者

- Nobuyuki Nakama Yasuyuki Nakamura Haruki Tatsuta Zoltán Korsós

- 出版者

- Arachnological Society of Japan

- 雑誌

- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.1, pp.5-12, 2022-06-30 (Released:2022-07-02)

A new pill millipede species, Hyleoglomeris magy sp. nov., is described from Okinawa and adjacent islands, Ryukyu Archipelago, Japan. The new species is mainly characterized by its large body (maximum length: 12.1mm) and general light yellowish-brown coloration marked with pairs of blackish spots. The general appearance of the new species resembles that of Hyleoglomeris hongkhraiensis Golovatch & Panha 2015, but can be distinguished from this species by the number of striae on the thoracic shield (typically 8–10, with 3 or 4 crossing the dorsum, vs 7 or 8 in total with 4 or 5 crossing the dorsum) and the shape of the telopod (femur strongly bulged distally, vs not bulged). An identification key to all five species of Hyleoglomeris known to occur in the Ryukyu Archipelago is also provided.

- 著者

- 野口 聡一 木下 冨雄

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.1, pp.1-10, 2014-08-18 (Released:2015-03-30)

- 参考文献数

- 18

The purpose of this study is to investigate how a microgravity environment affects spatial orientation, the cognitive system, and interpersonal relationships, hence changes in gravity reference frames. After leaving the terrestrial globe, astronauts experience drastic perceptual disturbances (temporary loss of the senses of spatial- and self-orientation). However, they gradually learn to adapt to the novel environment by developing new perceptual and behavioral skills. First, we examined video clips of an astronaut’s body movement inside the International Space Station (ISS) by using a motion video analysis technique. We discovered that a microgravity environment definitely affects spatial orientation. Second, we analyzed how social hierarchy organization, metaphorical expression, and psychological stabilization were affected by space adaptation.

53 0 0 0 OA Twitterからの言及数が多い論文は言及されたことのない論文と比べてタイトルが「面白い」

- 著者

- 佐藤 翔 石橋 柚香 南谷 涼香 奥田 麻友 保志 育世 吉田 光男

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- pp.2019_035, (Released:2019-07-19)

- 参考文献数

- 25

本研究では非専門家にとっての論文タイトルの「面白さ」を得点化し,Twitterからの言及数が多い論文と言及されたことのない論文でこの得点に差があるかを検証した.Twitterからの言及数データはCeek.jp Altmetricsから収集し,2008年に出版された論文の中でTwitterからの言及回数が特に多い論文103本と,言及回数が0の論文の中からランダムに選択した100本を分析対象とした.4名の非専門家が各論文タイトルの「面白さ」を7段階で評価し,その点数の合計を「面白さ」得点と定義した.分析の結果,Twitterからの言及数が多い論文グループと,言及数が0の論文グループで「面白さ」得点には有意な差が存在し,Twitterからの言及数が多い論文の方がタイトルが「面白い」傾向が確認された.さらに,この差は分野別に分析しても確認された.

53 0 0 0 OA 理科教育学における再現性の危機とその原因

- 著者

- 中村 大輝 原田 勇希 久坂 哲也 雲財 寛 松浦 拓也

- 出版者

- 一般社団法人 日本理科教育学会

- 雑誌

- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.3-22, 2021-07-30 (Released:2021-07-30)

- 参考文献数

- 90

近年,教育学を含む多くの学問分野において過去の研究知見が再現されないという再現性の危機が問題となっており,その原因の1つとして問題のある研究実践(Questionable research practices, QRPs)の存在が指摘されている。本研究では,国内の理科教育学分野におけるQRPsの実態を明らかにし,再現性問題への具体的な対応策を提案することを目的として,『理科教育学研究』に掲載された過去4年間の論文におけるQRPsの状況を分析した。その結果,8種類のQRPs(妥当性の確認不足,母集団の未定義,出版バイアス,誤った多重比較,検定力不足,HARKing,過度の一般化,記載情報の不足)が行われていることが示唆され,理科教育学分野の実証研究における研究方法の問題点が明らかになった。また,再現性問題の解決に向けて,QRPsを防止するために,本誌に関わる研究者,実践者,編集委員会が取り組むべき対応策として「追試の積極的な実施」「適切な研究方法の普及」「事前登録制度の導入」「オープンサイエンスの実施」の点から4つのアイデアを示した。

53 0 0 0 OA 「風評被害」の社会心理 ―「風評被害」の実態とそのメカニズム―

- 著者

- 関谷 直也

- 出版者

- 日本災害情報学会

- 雑誌

- 災害情報 (ISSN:13483609)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.78-89, 2003 (Released:2021-04-01)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

本論では、「風評被害」の実態とその発生メカニズムを論じることに目的がある。実態を反映させ、定義づけると「風評被害とは、ある事件・事故・環境汚染・災害が大々的に報道されることによって、本来『安全』とされる食品・商品・土地を人々が危険視し、消費や観光をやめることによって引き起こされる経済的被害」のことである。元々は原子力に限定され用いられていた。概括して、「風評被害」は次のような過程を経る。[1]「人々は安全か危険かの判断つかない」「人々が不安に思い商品を買わないだろう」と市場関係者・流通業者が想定した時点で、取引拒否・価格下落という経済的被害が成立する。[2]「経済的被害」「人々は安全か危険かの判断つかない」「人々の悪評」を政治家・事業関係者、科学者・評論家、市場関係者が考える時点で「風評被害」が成立する。この時点でいわば「『人々の心理・消費行動』を想像することによる被害」である。[3]①経済的被害、②事業関係者・科学者・評論家・市場関係者の認識、③街頭インタビューの「人々の悪評」などが報道され、社会的に認知された「風評被害」となる。[4]報道量の増大に伴い、多くの人々が「危険視」による「忌避」する消費行動をとる。事業関係者・市場関係者・流通業者の「想像上の『人々の心理・消費行動』」が実態に近づき、「風評被害」が実体化する。

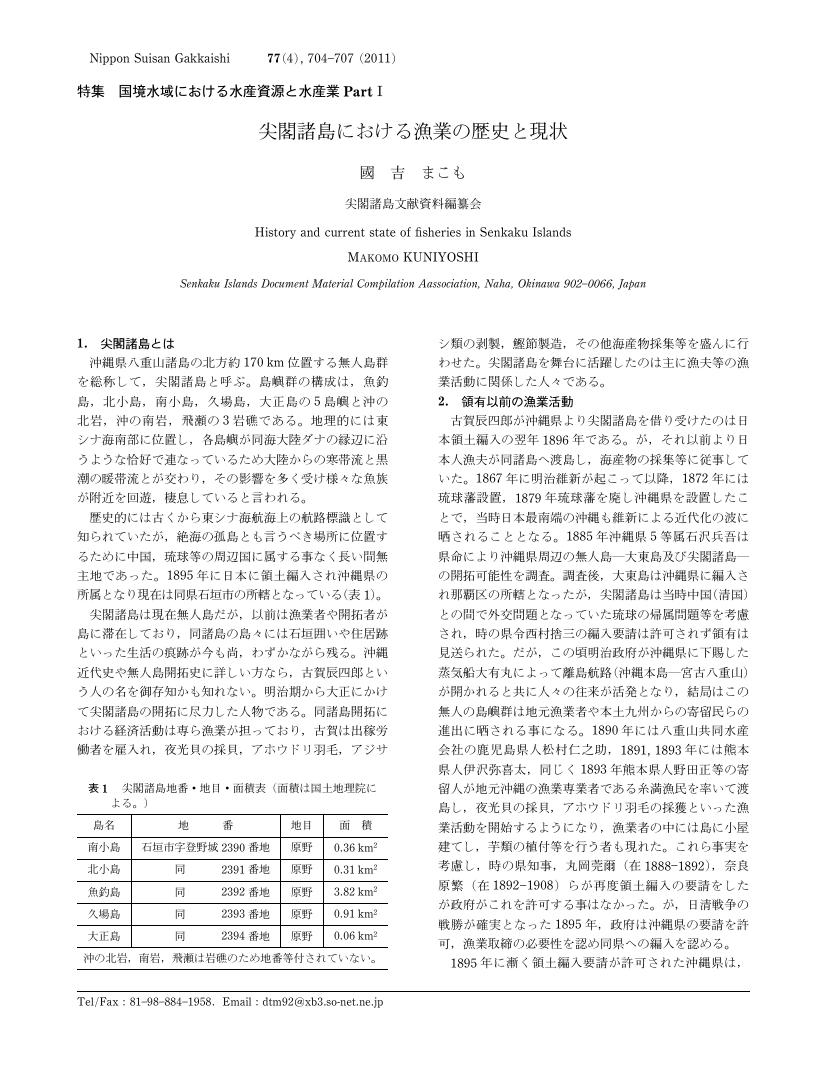

53 0 0 0 OA 尖閣諸島における漁業の歴史と現状

- 著者

- 國吉 まこも

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.704-707, 2011 (Released:2011-09-08)

- 参考文献数

- 3

53 0 0 0 OA 「英語の授業は基本的に英語で行う」方針について

- 著者

- 鳥飼 玖美子

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.11, pp.11_78-11_82, 2017-11-01 (Released:2018-03-28)

- 参考文献数

- 7

53 0 0 0 OA シングルセル解析の動向と展望

- 著者

- 仲嶋 なつ

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バイオインフォマティクス学会

- 雑誌

- JSBi Bioinformatics Review (ISSN:24357022)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.61-74, 2022 (Released:2022-11-01)

- 参考文献数

- 115

生体組織のゲノム情報を個々の細胞レベルで網羅的に計測し解析するシングルセル解析が可能となり、組織を構成する各細胞の挙動や多様な細胞種の性質について分析することができる。シングルセル解析においては、各細胞での遺伝子発現量(Single-cell RNA sequencing)と数理的手法とに基づいて、細胞種分類や軌道推定、遺伝子間相互作用推定などが行われている。本稿では、scRNA-seqデータに関する基礎知識や、シングルセル解析の動向と注目のトピックスに関して、各解析の概要と適用される数理的手法について概説する。

53 0 0 0 OA 日本の公共空間における「男性」という性別の意味

- 著者

- 村田 陽平

- 出版者

- The Association of Japanese Geographers

- 雑誌

- 地理学評論 (ISSN:13479555)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.13, pp.813-830, 2002-11-01 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 45

- 被引用文献数

- 3 3

本稿の目的は,従来の地理学ではほとんど検討されてこなかったセクシュアリティの視点に注目して,公共空間における男性という性別の意味を解明することである.日本のセクシュアルマイノリティの言説資料を基に,「外見の性」という性別に関わる概念を分析軸として検討する.まず「外見の性」が現代の公共空間といかに関連しているのかを考察する.次に,男性の「外見の性」に意味付けられる女性への抑圧性を検討し,その意味付けを行っている主体は,女性のみならず男性でもあることを示す.そして,公共空間における男性という性別は,「外見の性」が男性である状態を意味することを明らかにする.この知見は,日本における「女性専用空間」の意味を考える上で有意なものである.

- 著者

- T. Makino

- 出版者

- The Botanical Society of Japan

- 雑誌

- 植物学雑誌 (ISSN:0006808X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.299, pp.en251-en258, 1911 (Released:2007-05-24)

- 被引用文献数

- 1 2

53 0 0 0 OA 行動免疫システムと福島県近隣の汚染地域の推定との関連

- 著者

- 樋口 収 下田 俊介 小林 麻衣 原島 雅之

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.14-22, 2016 (Released:2016-10-06)

- 参考文献数

- 28

- 被引用文献数

- 5 1

東京電力福島第一原子力発電所の事故から5年以上たった今なお福島県の産物の風評被害は続いている。なぜ消費者は福島県の産物を危険視するのだろうか?2つの実験で行動免疫システムが活性化すると,汚染地域を過大に推定するかどうかを検討した。実験1では,プライミングの条件(病気の脅威条件vs.統制条件)に関係なく,慢性的に感染嫌悪傾向が高い人の方が低い人よりも,汚染地域を過大に推定していた。実験2では,感染嫌悪傾向が高い人では病気の脅威条件の方が統制条件よりも汚染地域を過大に推定していた。また感染嫌悪傾向が低い人では条件で差異はみられなかった。風評被害と行動免疫システムの関係について考察した。

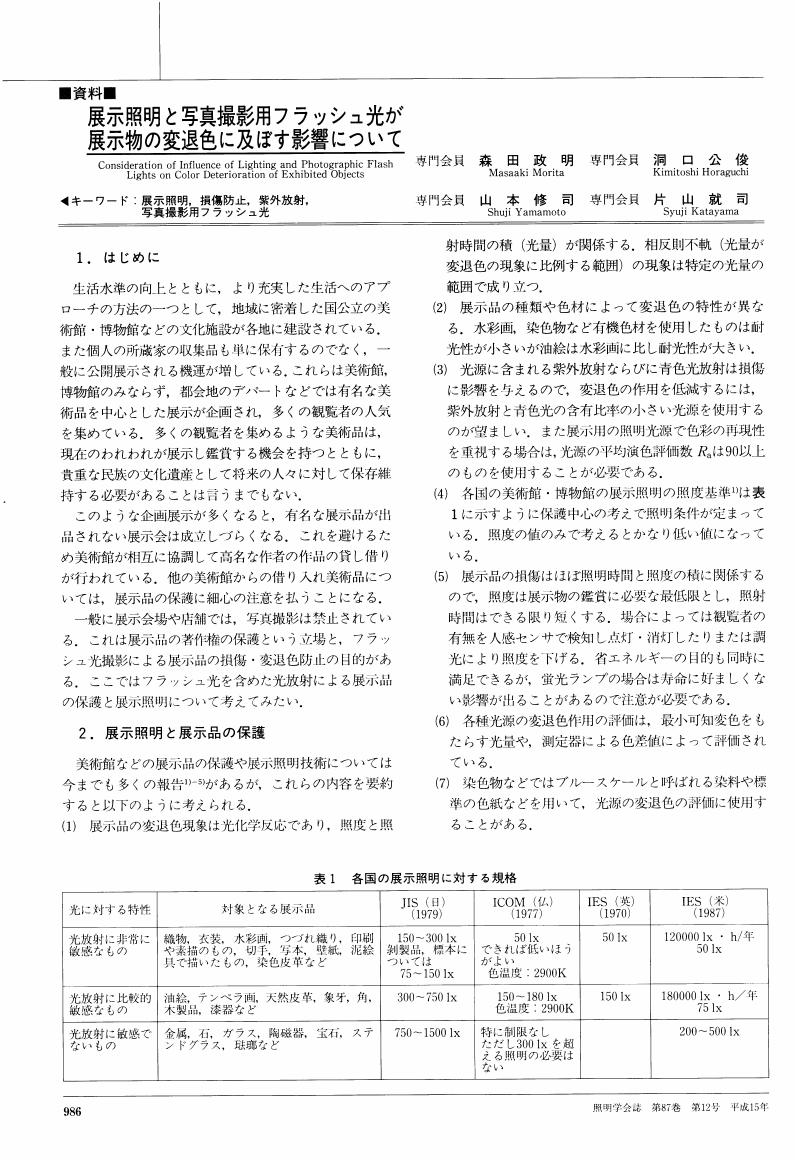

53 0 0 0 OA 展示照明と写真撮影用フラッシュ光が展示物の変退色に及ぼす影響について

- 著者

- 森田 政明 洞口 公俊 山本 修司 片山 就司

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, no.12, pp.986-991, 2003-12-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 14

53 0 0 0 OA ベイズファクターによる心理学的仮説・モデルの評価

- 著者

- 岡田 謙介

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.1, pp.101-115, 2018 (Released:2019-07-11)

- 参考文献数

- 87

- 被引用文献数

- 9

The Bayes factor has a basic and crucial role in Bayesian evaluation of psychological hypotheses and models. It forms a fundamental part of the advancement of psychological science. Its computation has been a major challenge, although recent advances in numerical estimation methods such as bridge sampling may allow the application of the Bayes factor to a wide range of practical research contexts. The objective of the current paper is to provide psychological scientists an introductory tutorial of the ideas and recent developments concerning the Bayes factor. Some running examples are presented and a few practical application methods are also discussed.

53 0 0 0 OA 21世紀のハーバリウム活用とその課題(これからの標本室~ハーバリウムの管理・運営や情報発信,利用に関する新しい流れ~,日本植物分類学会第14回大会(福島)公開シンポジウム講演記録)

- 著者

- 海老原 淳

- 出版者

- 日本植物分類学会

- 雑誌

- 分類 (ISSN:13466852)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.31-37, 2016-02-19 (Released:2017-03-25)

53 0 0 0 OA 光合成生物における開環テトラピロール結合型光受容体

- 著者

- 伏見 圭司 成川 礼

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.6, pp.303-307, 2018 (Released:2018-11-27)

- 参考文献数

- 20

Because light is not only energy source but also important signal for photosynthetic organisms, these organisms develop highly organized light acclimation processes. Linear tetrapyrrole-binding photoreceptors play central roles in these processes. They are categorized into phytochrome and cyanobacteriochrome families. Here, we summarize current knowledge on these photoreceptor families especially focusing on color-tuning mechanisms of the cyanobacteriochromes. Because these photoreceptors possess many advantages for optogenetic and bio-imaging applications, we briefly introduce current developmental status of these photoreceptors.

53 0 0 0 OA 複数施設の生息域外保全による国内希少野生動植物ヤシャゲンゴロウの遺伝的多様性の保持効果

- 著者

- 加藤 雅也 中濵 直之 上田 昇平 平井 規央 井鷺 裕司

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- pp.2032, (Released:2021-05-24)

- 参考文献数

- 39

生息域外保全とは、野外集団で個体数が急減・絶滅した際の備えとして個体を飼育・栽培する活動のことをいい、絶滅危惧種を中心に多数の生物で実施されている。ヤシャゲンゴロウは福井県南越前町夜叉ヶ池でのみ生息が知られており、その希少性から国内希少野生動植物種に選定され、 2015年当時石川県ふれあい昆虫館、越前松島水族館、福井県自然保護センターの 3施設で生息域外保全が実施されている。本研究では、ヤシャゲンゴロウの野生集団(1995年以前に採集された標本を含む)、生息域外保全系統、また比較対象として近縁種であるメススジゲンゴロウの野生集団について 14座を用いたマイクロサテライト解析を行い、ヤシャゲンゴロウの生息域外保全による遺伝的多様性の保持効果について明らかにした。ヤシャゲンゴロウ野生集団の遺伝的多様性は、メススジゲンゴロウと比較して低かったものの、 1995年以前と 2016年で対立遺伝子多様度やヘテロ接合度期待値の大きな減少は見られなかった。ヤシャゲンゴロウの生息域外保全を実施している 3施設ではいずれも野外集団よりも遺伝的多様性が低かった。しかし、これらを混合して解析した場合、対立遺伝子の減少は 1つのみに留まり、野生集団が持つ対立遺伝子をほぼ保持していた。本研究から、遺伝的多様性を保持するためには、系統の絶滅に対するリスク分散のための複数施設で独立した生息域外保全の実施、また施設間の定期的な生息域外保全個体の交換・混合が重要であることが示された。

53 0 0 0 OA 日本版重症患者の栄養療法ガイドライン

- 著者

- 日本集中治療医学会重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.185-281, 2016-03-01 (Released:2016-03-18)

- 参考文献数

- 667

- 被引用文献数

- 28

本ガイドラインは,2012年10月に発足した日本集中治療医学会重症患者の栄養管理ガイドライン作成委員会が作成した。海外では重症患者を対象とした栄養管理ガイドラインが複数存在するが,本邦には存在しない。そこで,国際ガイドラインでは言及されないが本邦で行われている治療,海外では行われているが本邦には存在しない治療なども考慮し,本邦の臨床に適応した推奨を提示した。各推奨作成にあたって,既存のシステマティックレビューとメタ解析,国際ガイドラインの推奨を流用することが可能かを検討し,必要であればシステマティックレビューを行った。なお,栄養管理が生命予後を左右することから,本ガイドラインの名前に「栄養管理」ではなく「栄養療法」を用いた。本ガイドラインは本邦初の重症患者を対象とした栄養療法ガイドラインであり,臨床の現場で適切に活用されることを期待している。

53 0 0 0 OA 化粧品に含まれる食物アレルゲン

- 著者

- 手島 玲子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.134, no.1, pp.33-38, 2014-01-01 (Released:2014-01-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 3 6

In Japan, two patients who had been primary sensitized to hydrolyzed wheat protein (HWP) present in facial soap and subsequently experienced wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis (WDEIA) after the ingestion of normal wheat products were reported in 2009 as first cases. Since that report, more than 1900 patients with such an allergy have been reported (through June 20, 2013) from various institutes all around Japan. Importantly, the majority of the patients used the same facial soap (Cha no Shizuku®) containing acid-hydrolyzed wheat protein (acid-HWP). The commercial acid-HWP contained in the facial soap (Glupearl 19S®, average molecular weight of 30-50 kDa) was produced from gluten after partial hydrolysis with hydrogen chloride at 95℃ for 40 minutes. In this presentation, I would like to summarize the mechanism of the induction of immediate hypersensitivity by HWP which has been reported by us and other European groups.

53 0 0 0 OA 実証的研究の事前登録の現状と実践 ──OSF事前登録チュートリアル──

- 著者

- 長谷川 龍樹 多田 奏恵 米満 文哉 池田 鮎美 山田 祐樹 高橋 康介 近藤 洋史

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- pp.92.20217, (Released:2021-05-31)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 3 4

In the midst of the current reproducibility crisis in psychology, pre-registration is considered a remedy to increase the reliability of psychological research. However, because pre-registration is an unconventional practice for most psychological researchers, they find it difficult to introduce pre-registration into their studies. To promote pre-registration, this article provides a detailed and practical step-by-step tutorial for beginners on pre-registration with Open Science Framework. Furthermore, a typical example what beginners might experience and ways to resolve such issues are provided as supplementary material. Finally, we discuss various issues related to pre-registration, such as transparent research, registered reports, preprints, and open science education. We hope that this article will contribute to the improvement of reproducible psychological science in Japan.