- 著者

- Masato Nitta

- 出版者

- The Japanese Society of Systematic Zoology

- 雑誌

- Species Diversity (ISSN:13421670)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.273-284, 2023-11-24 (Released:2023-11-24)

- 参考文献数

- 96

Specimens of Gyrodactylus cyprini Diarova, 1964 (Monogenea: Gyrodactylidae) and Dactylogyrus extensus Mueller and Van Cleave, 1932 (Monogenea: Dactylogyridae) were obtained from the common carp Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, which was reared in an outdoor pond at the Tamaki Field Station of the Fisheries Technology Institute, Mie Prefecture, Japan. Although G. cyprini is a well-known parasite of C. carpio in the Palearctic and USA and its existence in Japan was implied by the dermatitis examination of exported koi carp from Japan to Thailand, any specimen of G. cyprini has not been recorded in Japan. In addition, I determined some Japanese specimens previously identified as G. kherulensis Ergens, 1974 were also G. cyprini. This study obtained novel geographical records of these monogeneans, along with redescriptions of three monogenean species and molecular data of G. cyprini and D. extensus.

6 0 0 0 OA COVID-19に伴う心筋障害

- 著者

- 岡田 厚 安田 聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本血栓止血学会

- 雑誌

- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.3, pp.303-306, 2021 (Released:2021-06-22)

- 参考文献数

- 17

6 0 0 0 OA 知識集約型産業における復職に携わって17年、私が考える“復職”とは

- 著者

- 河下 太志

- 出版者

- 公益財団法人 産業医学振興財団

- 雑誌

- 産業医学ジャーナル (ISSN:0388337X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.82-84, 2023-11-01 (Released:2023-11-23)

6 0 0 0 OA 同和教育の変容と今日的意義 解放教育の視点から

- 著者

- 志水 宏吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.4, pp.420-432, 2018 (Released:2019-10-12)

- 参考文献数

- 19

本稿では、日本の教育実践のなかで、最も差別・貧困の問題に敢然と立ち向かい、多くの成果を収めてきたと考えられる同和教育について、その歴史をたどり、今日的意義を考察する。同和教育は、解放教育そして人権教育と展開するなかで、その理論的・実践的な骨格を整えてきた。「集団づくり」「人権総合学習」「解放の学力」といった言葉で語られるそのエッセンスは、ペアレントクラシーという用語で表現されうる現代日本においてこそ、十全たる教育的意義を有している。

- 著者

- 栗林 勇太 石黒 直隆

- 出版者

- 市立大町山岳博物館

- 雑誌

- 市立大町山岳博物館研究紀要 (ISSN:24239305)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.9-16, 2022 (Released:2023-11-25)

市立大町山岳博物館に1982(昭和57)年に寄贈されたイヌ科動物の上顎吻端部について記述する.それは「ヤマイヌのキバ」という名称で登録され,現在の長野県大町市周辺で江戸末期から明治初期に採取された後,魔除けとして根付の状態で使用されたものとみられる.この度得られたミトコンドリアDNA配列に基づく分子系統解析の結果をもとに,大町市周辺(旧北安曇郡内)の郷土史などの記録を概観することで,この地域におけるヤマイヌと呼ばれた生き物の実情について考察した.

6 0 0 0 OA 中国における「300万平方kmの海洋国土」認識の形成

- 著者

- 毛利 亜樹

- 出版者

- 一般財団法人 アジア政経学会

- 雑誌

- アジア研究 (ISSN:00449237)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.3, pp.1-17, 2023-07-31 (Released:2023-08-19)

- 参考文献数

- 97

This paper attempts to clarify why the political term, “the 3 million square kilometers of Chinese marine territory,” formed in Chinese political discourse by close examination of Chinese domestic politics from 1980 to 1996, which the literature has not yet fully addressed. It also discusses how Chinese experts calculated the legal coherence between the term and the United Nations of Convention of the Law of the Sea (UNCLOS). One finding is that then-director of the State Oceanic Agency, Ruo Yuru, who believed that China lagged behind neighboring countries in ensuring maritime rights in the multiple maritime zones China could claim under UNCLOS, proposed the term “300 million square meters of Chinese marine territory” in 1984 to obtain domestic support for maritime development policy. The term, which conflates territorial water, contiguous zone, exclusive economic zone, and continental shelf into “un-unified space” under Chinese jurisdiction, was designed to appeal broadly to Chinese domestic actors who were unfamiliar with UNCLOS and who had focused on land development rather than the sea. Although Ruo’s conception of the “300 million square meters of Chinese marine territory” maintained compliance with the legal difference between sovereignty and sovereign rights defined by UNCLOS, the term may shape the views of Chinese actors in these maritime zones who perceive it as the “sovereign territory” of China because the different maritime zones defined by UNCLOS is understood through a common emphasis on China’s jurisdiction. The other finding is the Chinese government’s careful handling of the term, including replacing the term “marine territory” with “jurisdictional water” in more authoritative sources. This suggests that the government of China and Chinese experts apparently understand that the term contradicts the legal conception laid out by UNCLOS, which differentiates between sovereignty and sovereign rights, and potentially poses diplomatic problems with neighboring maritime countries. Even after UNCLOS came into force in China in 1996, some Chinese experts criticized the nationalistic view of “marine territory” as sovereign territory. However, despite careful handling of the term by the Chinese government, due to strong domestic consensus on using international law as a tool for ensuring China’s maritime rights, a nationalistic understanding of “marine territory” as “sovereign territory” has been accepted as fait accompli in China as its maritime policy develops.

6 0 0 0 OA サルコペニア新診断基準(AWGS2019)を踏まえた高齢者診療

- 著者

- 山田 実

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.175-182, 2021-04-25 (Released:2021-05-27)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1 3

アジアにおけるサルコペニアワーキンググループ(AWGS:Asian Working Group for Sarcopenia)は2014年に初版を,2019年に改訂版となるサルコペニア診断基準を報告した.我が国においては,このAWGS2019を用いてサルコペニアを判定することが推奨される.この判定基準では,筋力,身体機能,骨格筋量といった指標を用いてサルコペニアを判定することが可能である.臨床現場においては,これら指標を計測する際の制約を十分に踏まえた上で,過小および過大評価に留意しながらサルコペニアを判定することが望まれる.

6 0 0 0 OA 穀類に含まれる食物繊維の特徴について

- 著者

- 青江 誠一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.297-302, 2016 (Released:2016-11-01)

- 参考文献数

- 35

- 被引用文献数

- 2

6 0 0 0 OA 江戸時代から明治時代にかけての大阪の菓子店の立地変遷について 産業マップの検討を通して

- 著者

- 杉本 厚典

- 出版者

- 大阪歴史博物館

- 雑誌

- 大阪歴史博物館研究紀要 (ISSN:13478443)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.19-42, 2023 (Released:2023-06-03)

江戸時代から明治時代の『買物案内記』をもとに、菓子店の分布とその変化について検討した。その結果、安永期(18世紀後葉)の菓子店の分布が北船場に偏るが、文政期~明治期(19世紀)にかけて市中一円に分布するように変化することを示した。その背景として安永期までの菓子店が得意先を富裕層の多い北船場に求めたのに対し、文政期以降、砂糖の供給量が増加するにつれて、金米糖、砂糖漬け等、菓子が普及し、富裕層以外へも菓子の消費者層が拡大したことによって、大坂の町中に菓子店が拡がったと推測した。

6 0 0 0 OA 1900年前後における陸軍下士制度改革と教育観

- 著者

- 遠藤 芳信

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育学会

- 雑誌

- 教育学研究 (ISSN:03873161)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.45-55, 1976-03-30 (Released:2009-01-13)

- 参考文献数

- 14

6 0 0 0 OA フランス 新型コロナウイルス感染症による経済危機に対処する予算

- 著者

- 三輪和宏

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 284-2), 2020-08

6 0 0 0 OA Webアンケートを活用した緊急避妊薬に対する薬剤師の意識に関する横断的研究

- 著者

- 久保田 理恵 瀬﨑 瑛美

- 出版者

- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.43-51, 2023-06-10 (Released:2023-06-24)

- 参考文献数

- 14

目的:緊急避妊薬(ECP)のオンライン診療では,研修を受けた薬剤師が調剤,服薬指導を行う.またECPのover-the-counter(OTC)化についても検討されている.本研究は薬剤師のECPへの意識や取り組み現状を明らかにする.方法:無作為に選択された薬局薬剤師229名を対象に,Webアンケート調査を実施した.結果:薬剤師のECP関連知識の自己評価は作用機序の知識不足31.9%をはじめ低く,薬剤師の60.3%は女性の心理面サポートに不安があることが示唆された.オンライン診療によるECP処方箋を応需した薬剤師はいなかった.46.9%が将来研修を受講し処方箋を応需したいと考えていた.44.5%の薬剤師は,ECPのOTC化に反対だった.結論:多くの薬剤師はECPの知識不足,患者の心理的サポートに不安を感じている.対応マニュアルや説明書,OTC化への準備も必要であると考えられた.

6 0 0 0 OA 黒澤明の映像作品における音楽と映像を対比させた手法の効果

- 著者

- 藤山 沙紀 江間 琴音 岩宮 眞一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.8, pp.387-396, 2013-08-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1

黒澤明の映画の一部を用いて,「音と画の対位法」と呼ばれる音楽と映像の印象を対立させる手法の効果を明らかにするために,音楽と映像の調和感の連続評定及び印象の連続記述選択実験を行った。対位法が使われた部分では,反対の印象を持つ音楽と映像が組み合わされており,音楽と映像の調和感は全般的に低かった。対位法が含まれた視聴覚刺激全体の印象は,その印象評定実験からまとまりのない印象を持たれているものの,複雑さや面白さの印象が高く,総合的な良さの評価は高いことが示された。対位法が使われた部分では音楽の音源が映っている場面があるが,これを分からなくなるように操作した映像を用いると,良さの評価は低下する。

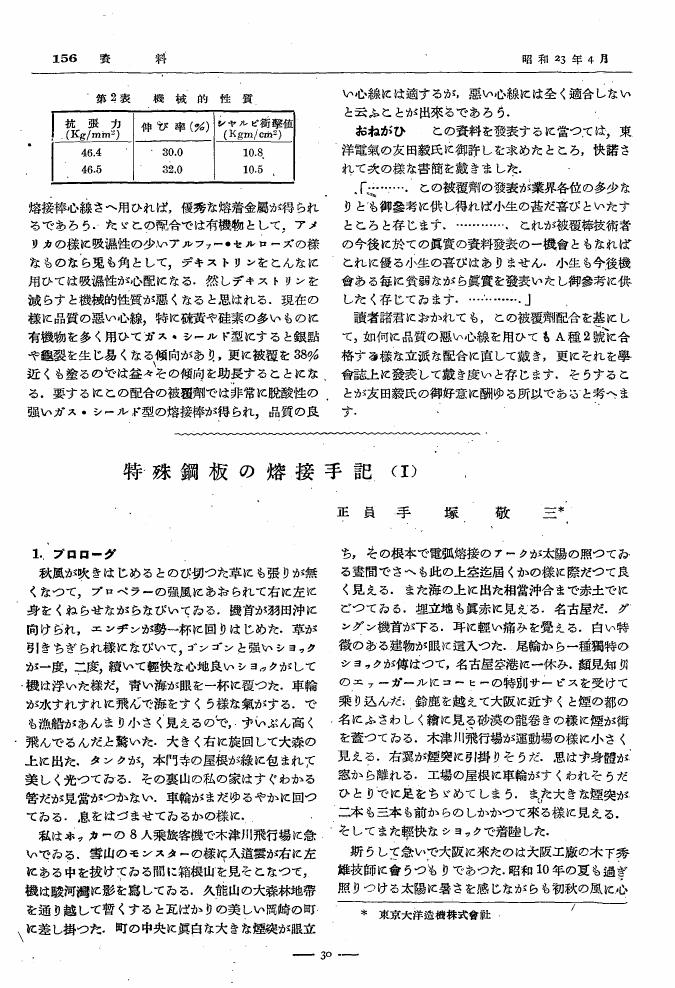

6 0 0 0 OA 特殊鋼板の熔接手記(I)

- 著者

- 手塚 敬三

- 出版者

- 一般社団法人 溶接学会

- 雑誌

- 溶接学会誌 (ISSN:00214787)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.4, pp.156-159, 1948 (Released:2009-06-12)

6 0 0 0 OA 脳卒中リハビリテーション患者の早期自立度予測

- 著者

- 二木 立

- 出版者

- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine

- 雑誌

- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.201-223, 1982-07-18 (Released:2009-10-28)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 41 18

脳卒中患者のリハビリテーション後の最終自立度が,(1)患者の年齢,(2)各時期の自立度,(3)臨床的諸因子の組み合わせにより,早期にどの程度予測可能かを検討した.対象は発症後第30病日以内に入院した脳卒中患者406人で,平均年齢は67.0歳である.自立度は,屋外歩行,屋内歩行,ベッド上生活自立,全介助の4段階に分類し,臨床的諸因子としては,運動障害の他に,意識障害,痴呆,夜間せん妄等12因子を選んだ.これら諸因子を組み合わせて作製した予測基準により,入院時自立歩行不能患者のうち,7割は入院時に,8割は入院後2週時に,9割は同1月時に,最終自立度が予測可能であった.

6 0 0 0 OA 滋賀県で発生した水田皮膚炎

- 著者

- 中田 実 渡部 真也

- 出版者

- 一般社団法人 日本農村医学会

- 雑誌

- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.5, pp.1023-1029, 1990-01-30 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 14

1983年, 滋賀県草津市内で水田作業を行なった農民のなかから, 作業後の手や足に今まで経験したことのない痒みの強い皮疹の発症する者が多発した。皮疹の症状, 発症の経過などから鳥類住血吸虫性セルカリア皮膚炎が強く疑われたので, 草津市内の全農家の1,621名および近江八幡・能登川地区の農民174名を対象としてアンケート調査を実施した。裸足あるいは短靴で水田作業を行なった農民のうち, 192名の四肢に水田作業後, 皮疹発症がみられ, その皮疹の症状, 発症の経過などから108名(58.1%)の皮疹は鳥類住血吸虫によるセルカリア皮膚炎が疑われた。このうち草津市内の発症者に対して電話による聴き取り調査を行ない詳細に確認したところ, 電話で回答した83名中の約90%はほぼセルカリア皮膚炎に間違いないものと考えられた。またこれらのセルカリア皮膚炎と考えられた者のうち6名について間接蛍光抗体法による血中抗体価測定を行なった結果, いずれもセルカリア皮膚炎と診断された。問題になった水田に棲息する貝類の99.3%はカモ類住血吸虫の中間宿主になりうるヒメモノアラガイで, 貝類からはセルカリアは検出されなかったが, この地区の水田にはカモの飛来が確認されている。以上より今回草津市の水田作業者に多発した皮疹はカモ類住血吸虫によるセルカリア皮膚炎であろうと考えられた。

6 0 0 0 スズメバチ刺傷により多臓器不全に陥り死亡した1例

- 著者

- 森㟢 仁美 東 江里夏 竹中 基 室田 浩之

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.130, no.9, pp.2069-2075, 2020-08-20 (Released:2020-08-21)

- 参考文献数

- 16

68歳,男性.登山中にオオスズメバチのものと思われる土中の巣を踏み,スズメバチに約50カ所を刺され,アナフィラキシーショックとなった.ドクターヘリが要請され,刺傷約1時間半後にアドレナリン筋注等でショック状態を脱した.刺傷約3時間半後に救急搬送され,救急科より当科を紹介された.刺傷部には紅斑および皮下出血を認め,肝障害,腎障害を認めた.刺傷約15時間後に急速に横紋筋融解症と多臓器不全を生じ,他院に転院し集学的治療が行われたが,刺傷約36時間後に多臓器不全で死亡した.ハチ刺症で臓器障害を来した報告例を検討し,刺傷数や刺傷部の所見,クレアチンキナーゼ値などが重症化の指標となりうると考えた.

6 0 0 0 OA 急性カフェイン中毒13例の臨床病像と治療

- 著者

- 富森 一馬 合田 祥悟 松本 悠 金城 綾美 丸藤 哲 瀧 健治

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床救急医学会

- 雑誌

- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.4, pp.541-546, 2021-08-31 (Released:2021-08-31)

- 参考文献数

- 16

目的:救急搬送されたカフェイン中毒患者を調査し,診療に役立てることを目的とした。方法:患者の年齢,性別,服用内容,服用目的,推定内服量,症状,検査所見,治療内容,転帰を診療録で後方視的に検討した。結果:調査期間中に13症例が搬送され,中毒原因は市販の眠気防止薬が11例と大半を占め,自殺企図が11例,推定摂取量は8g(中央値)である。推定摂取量と搬入時臨床症状,重症度,検査所見(血圧,脈拍数,呼吸数,体温,K値,乳酸値)の間に関連を認めず,搬入時検査所見は重症度で差を認めなかった。多くは軽症で経過観察で寛解したが,カフェイン半減期を過ぎた遅発性に痙攣と心室細動に至った症例を各々1例認め,人工呼吸,血液透析,経皮的心肺補助装置を使用した。転帰は全員軽快退院した。結論:カフェイン中毒患者の多くは軽症であるが,推定摂取量および搬入時検査所見から重症度を予測できず,遅発性に重篤化する症例もあり注意が必要である。

6 0 0 0 OA 日本の霊長類学小史:野生ニホンザル研究を中心に

- 著者

- 杉山 幸丸

- 出版者

- 一般社団法人 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- pp.36.011, (Released:2020-11-26)

- 参考文献数

- 135

- 被引用文献数

- 1 1

Modern primatology began in 1952-3 through artificial feeding of Japanese macaques at Koshima and Takasakiyama. Artificial feeding allowed short-distance observation, individual recognition and long-term observation. These new methods applied to wild monkeys made possible new findings, such as life-time kinship bonds, social organization, cultural behaviors, etc., which changed anthropology, biology, psychology and also other social sciences.During the 1st stage of the studies led by K Imanishi and J Itani, researchers focused their efforts not on biology but on sociology. Itani declared that Japanese primate studies do not reflect natural science. On the other hand, some other researchers carried out ecological studies of monkeys and proceeded on to socioecology. Itani attributed the dominance relations among individuals to the social order or hierarchy, whereas other researchers did so to competition over resources to increase reproductive success.In 1956 and in 1962, respectively, the Japan Monkey Centre and the Kyoto University Primate Research Institute were established. JMC contributed as the first organization of primatology in Japan, and KUPRI added to a confluence of field and experimental primatology. DNA fingerprinting to analyze the relatedness of individuals accelerated the unification of field and laboratory studies.After 1970, agricultural damage caused by wild monkeys exploded due to deforestation and the presence of unguarded crops. Researchers had to work to prevent such monkey activity in the field. They were also forced to cull this endemic primate species. As a result, the field of primatology had to expand in cognitive science, physiology, brain science and genetics as well as conservation activity.