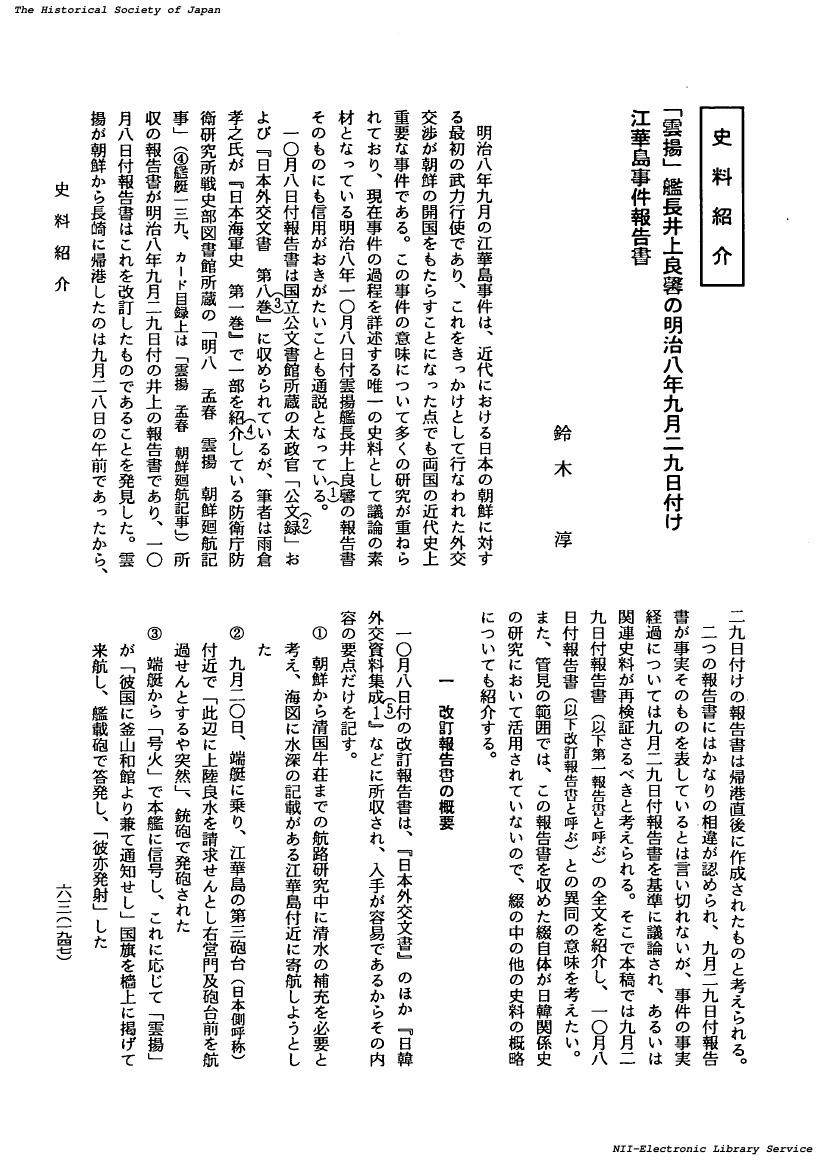

61 0 0 0 OA 「雲揚」艦長井上良馨の明治八年九月二九日付け江華島事件報告書

- 著者

- 鈴木 淳

- 出版者

- 公益財団法人 史学会

- 雑誌

- 史学雑誌 (ISSN:00182478)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.12, pp.1947-1957, 2002-12-20 (Released:2017-12-01)

61 0 0 0 OA 「帝大七博士事件」をめぐる輿論と世論 : メディアと学者の相利共生の事例として

- 著者

- 宮武 実知子

- 出版者

- 日本マス・コミュニケーション学会

- 雑誌

- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, pp.157-175, 2007-01-30 (Released:2017-10-06)

- 参考文献数

- 29

"The Seven Professors affair" is famous as the pro-war movement of Tokyo university professors before the Russo-Japanese War. Their movement is likely to be criticized as irresponsible and silly. However the overview of the affair and their intention are not well known. In this paper, to explain the background and the overview of the affair, I will examine the public opinion to the affair, through newspaper and magazine articles at that time as well as reminiscences of those who involved. Their movement came to the first case of consumption of the intellectuals in Japan.

61 0 0 0 OA PM2.5 とマスク

- 著者

- 明星 敏彦

- 出版者

- 日本エアロゾル学会

- 雑誌

- エアロゾル研究 (ISSN:09122834)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.4, pp.287-291, 2013-12-15 (Released:2014-01-07)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2

From January 2013, severe air pollution in Chinese cities including Beijing was reported and Japanese people were afraid of PM2.5 as a new toxic substance. JAAST provided the information about PM2.5 using the official homepage. People are very much concerned whether the commonly used masks are effective against PM2.5. This article introduces health effect of aerosol inhalation, structures of surgical masks and dust respirators, performance of fibrous filters against aerosol particles, and fitness between masks and wears. In terms of effectiveness of masks, the fitness of masks is more important than the filter performance against aerosol particle inhalation.

61 0 0 0 OA 水酸化カルシウム系歯科根管充填材料によって生じた上顎血管塞栓症の1例

- 著者

- 矢島 優己 藤盛 真樹 嶋崎 康相 佐藤 栄晃 吉田 将亜 竹川 政範

- 出版者

- 公益社団法人 日本口腔外科学会

- 雑誌

- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.11, pp.565-571, 2020-11-20 (Released:2021-01-20)

- 参考文献数

- 15

Calcium hydroxide formulation is frequently used in the treatment of root canals. We report a case where this formulation caused maxillary vascular embolism. A patient received an injection of calcium hydroxide formulation in to the right maxillary lateral incisor in a dental clinic. Immediately after, he presented with swelling of the surrounding gingiva, right cheek swelling, pain, and malaise. Necrosis of the right palate mucosa was observed. A CT image showed calcium hydroxide formulation confirmed to running from the greater palatal artery to the maxillary artery. We diagnosed maxillary vascular embolism caused by calcium hydroxide. On day 32, necrotic tissue of the palate mucosa was removed as much as possible under local anesthesia. On Day 233, the right upper 2 teeth were extracted and a radicular cyst was removed. On day 335, the redness on the right cheek skin almost disappeared, and the opening increased to 42 mm. The right oral and extraoral hypoesthesia remained, but was improving, and the right palate mucosa was completely epithelialized.

61 0 0 0 OA ヘビが怖いのは生まれつきか?: サルやヒトはヘビをすばやく見つける

- 著者

- 川合 伸幸

- 出版者

- 認知神経科学会

- 雑誌

- 認知神経科学 (ISSN:13444298)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.103-109, 2011 (Released:2017-04-12)

ヒトにとって、「目につきやすいモノ」がある。あるモノは、背景の色や形態との違いによって目立つが、通常の視覚情報処理経路とは異なる、上丘を介した経路(網膜→上丘→視床枕→扁桃体)で伝えられるために見つけやすい対象がある。怒り顔やヘビである。これら脅威の対象をすばやく見つけられることで、危険な状況での反応(闘争や逃走)の準備が効率化し、生存に有利になると考えられる。私たちの研究で、3 歳児の子どもであってもヘビをすばやく見つけることがわかった。そのことは、脅威の対象がバイパスして扁桃体に伝わるのは生得的であることを示唆しているが、学習によってもバイパスされるようになる。そこでヘビが生得的な脅威の対象であるかを調べるために、実験室で生まれヘビを見たことの無いサルで視覚探索実験を行った。その結果、サルもヘビの写真をすばやく見つけた。すなわち、サルやヒトは進化の過程でヘビを生得的に脅威を感じる対象としたと考えられる。ただし、サルを直接ヘビと対面させたところ、ヘビを怖れる個体と、まったく怖れない個体がいた。ヒトでは、怒り顔など恐怖の対象に対する感受性が、セロトニントランスポーターの多型性と関連しているとされる。近年マカクザルでも同じ多型性があることが報告されている。そこで、遺伝子の多型性を分析し、ヘビへの恐怖との関連を検討した。これらの恐怖反応の個人差と遺伝子の多型性の関連についても考察する。

61 0 0 0 OA 地震予知の適中率と予知率

- 著者

- 宇津 徳治

- 出版者

- 公益社団法人 日本地震学会

- 雑誌

- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.179-185, 1977-08-05 (Released:2010-03-11)

- 被引用文献数

- 7 14

Two kinds of probabilities p1 and p2 are considered in connection with the earthquake prediction, p1 is the probability that a prediction will be successful, and p2 is the probability that an earthquake will be predicted. Both “prediction” and “earthquake” have been defined by some criteria X and Y, respectively. The status of the prediction based on each observational element can be indicated by a point on the p1-p2 plane. The effectiveness of the prediction is related to p1 and p2 by an equation in the form E=p2(a-b/p1)-c where a, b and c are constants. If two or more observational elements are considered, p1 and p2 for the combined elements are calculated from p1 and p2 for each element under some assumptions. Formulas for such calculation have been derived. In these formulas the probability p0 that a random prediction (under criterion Y) will be successful plays an important role. For example, if a prediction is done when precursorlike anomalous phenomena are observed for two independent elements A and B, the probability of successful prediction is given by p1(A ∩ B)=1/1+(1/Ap1-1)(1/Bp1-1)/(1/p0-1) where Ap1 or Bp1 is the p1-value for element A or B alone. The effectiveness of the multielement prediction is discussed by using these formulas.

61 0 0 0 OA 医学における因果推論 第一部 ―研究と実践での議論を明瞭にするための反事実モデル―

- 著者

- 鈴木 越治 小松 裕和 頼藤 貴志 山本 英二 土居 弘幸 津田 敏秀

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.4, pp.786-795, 2009 (Released:2009-10-02)

- 参考文献数

- 53

- 被引用文献数

- 2 1

A central problem in natural science is identifying general laws of cause and effect. Medical science is devoted to revealing causal relationships in humans. The framework for causal inference applied in epidemiology can contribute substantially to clearly specifying and testing causal hypotheses in many other areas of biomedical research. In this article, we review the importance of defining explicit research hypotheses to make valid causal inferences in medical studies. In the counterfactual model, a causal effect is defined as the contrast between an observed outcome and an outcome that would have been observed in a situation that did not actually happen. The fundamental problem of causal inference should be clear; individual causal effects are not directly observable, and we need to find general causal relationships, using population data. Under an “ideal” randomized trial, the assumption of exchangeability between the exposed and the unexposed groups is met; consequently, population-level causal effects can be estimated. In observational studies, however, there is a greater risk that the assumption of conditional exchangeability may be violated. In summary, in this article, we highlight the following points: (1) individual causal effects cannot be inferred because counterfactual outcomes cannot, by definition, be observed; (2) the distinction between concepts of association and concepts of causation and the basis for the definition of confounding; (3) the importance of elaborating specific research hypotheses in order to evaluate the assumption of conditional exchangeability between the exposed and unexposed groups; (4) the advantages of defining research hypotheses at the population level, including specification of a hypothetical intervention, consistent with the counterfactual model. In addition, we show how understanding the counterfactual model can lay the foundation for correct interpretation of epidemiologic evidence.

61 0 0 0 OA 研修病棟における初期研修医と看護師の葛藤原因の分析

- 著者

- 平 葉子 藤崎 和彦 今中 孝信

- 出版者

- 日本医学教育学会

- 雑誌

- 医学教育 (ISSN:03869644)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.6, pp.443-447, 2002-12-25 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

天理よろづ相談所病院において初期研修病棟である総合病棟では, 日常の患者ケアの過程で初期研修医と看護師との間に衝突が起こりやすいという問題があった.この原因を明らかにするために, 卒後2年目の研修医12名にインタビューを行うとともに, 参加観察を並行して行った.これらのデータを含めて分析した結果, 衝突が生じやすい要因として以下の3つが分かった. 1) 研修医, 看護師ともに経験が浅いと, 自分の仕事に手一杯で余裕がなく, 相手の状況の大変さを理解できない. 2) 看護師は, 研修医が能力不足のために判断できず迷うような状況においても, 早く決断することを迫る傾向がある. 3) 医師は正確な診断をつけることを優先するのに対し, 看護師は患者の安楽を優先しようとする.

61 0 0 0 OA 国際環境の変化――論文数の分析より

- 著者

- 豊田 長康

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.296-297, 2019-05-05 (Released:2019-10-02)

- 参考文献数

- 2

特別企画「平成の飛跡」 Part 1. 物理学をとりまく環境の変化国際環境の変化――論文数の分析より

61 0 0 0 OA アラブ・ムスリム社会の邪視信仰 : ヨルダン北部の村の場合

- 著者

- 清水 芳見

- 出版者

- 日本文化人類学会

- 雑誌

- 民族學研究 (ISSN:24240508)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.166-185, 1989-09-30 (Released:2018-03-27)

本稿では, ヨルダンの北部のクフル・ユーバーという村の邪視信仰について, 記述, 考察する。この村では, 邪視は妬みと不可分に結びついており, 妬みが生じるような状況下では, どんな人間でも邪視を放つ可能性があるとされている。邪視除けの方法として, この村でもっともよく行なわれるのは, 邪視にやられると思われたときに特定の文句を唱えることであり, 邪視にやられて病気になったときの治療法としては, sha' ir al-mawlidと呼ばれる植物などを焚きながら特別な祈念をしたり, クルアーンの章句を唱えたりすることがよく行なわれる。この村では, 邪視を放った者を公に告発するようなことは行なわれないが, この告発ということに関連して, 邪視を放ったという疑いをかけられないようにするための方策がよく巡らされる。最後に, この村では, 邪視がつねにイスラームというコンテクストのなかで理解されているということが, 本稿全体を通して明らかになった。

61 0 0 0 OA 角皆静男先生のご逝去を悼む

- 著者

- 渡辺 豊

- 出版者

- 一般社団法人日本地球化学会

- 雑誌

- 地球化学 (ISSN:03864073)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.01_i-01_iii, 2016-03-25 (Released:2016-03-25)

61 0 0 0 OA 沖縄における「EM(有用微生物群)」の受容 : 公的領域で語られたEM言説を中心に

- 著者

- 吉野 航一

- 出版者

- 「宗教と社会」学会

- 雑誌

- 宗教と社会 (ISSN:13424726)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.91-105, 2009-06-06 (Released:2017-07-18)

61 0 0 0 秋田大学皮膚科における幼虫皮膚爬行症28例の臨床的検討

- 著者

- 河村 七美 出光 俊郎 安齋 眞一 岡田 理 窪田 卓 米田 耕造 藤田 幸子 吉村 堅太郎 真鍋 求

- 出版者

- 公益社団法人 日本皮膚科学会

- 雑誌

- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)

- 巻号頁・発行日

- vol.113, no.4, pp.389-397, 2003-03-20 (Released:2014-12-13)

組織切片から虫体を同定し得た幼虫皮膚爬行症2例を報告し,その2例を含む当教室における過去6年間の幼虫皮膚爬行症28例について臨床統計学的検討を行った.1995年4月から2001年3月までの6年間の当教室における幼虫皮膚爬行症患者は28例で,初診時年齢27歳から76歳(平均50歳),男女比は4:3(男16例,女12例)であった.発症時期は28例中25例が10月から1月の秋冬期であり,これは八郎潟のシラウオ漁解禁の時期にほぼ一致している.食歴では28例中21例(75%)で八郎潟産のシラウオ生食が認められた.以上のように発症時期や食歴より秋田県における幼虫皮膚爬行症は,その感染源として今まで報告の少ない八郎潟産のシラウオが関与していると推測される.

61 0 0 0 OA 女性向け恋愛ゲームにおける「ときめき」の 自動生成システムに向けた物語構造の分析

- 著者

- 大場 有紗 村井 源

- 出版者

- 情報知識学会

- 雑誌

- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.294-300, 2022-05-28 (Released:2022-07-01)

- 参考文献数

- 17

これまで物語における「ときめき」を読者に感じさせるメカニズムはほぼ研究されていない.そこで本研究では,物語における「ときめき」を感じさせるメカニズムを重視していると推測される女性向け恋愛ゲームを分析対象とし,「ときめき」に関する特徴を明らかにするために,構造の分析や「ときめき」に関するシーンの抽出を行った.また,男性キャラクターごとの物語構造を比較し,「ときめき」を感じるパターンは大きく3つ存在することを明らかにした.

61 0 0 0 OA 外来種は食い止められるのか? : COP10を終えて

- 著者

- 五箇 公一

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.123-130, 2012-05-30 (Released:2018-01-01)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 1

Currently, the conservation of biodiversity ranks alongside the regulation of global warming as the most important global environmental problems. Biological invasions are considered one of the most important causative agents of declines in biodiversity. Therefore, in Article 8 (h), the Convention on Biological Diversity (CBD) specified that each contracting party must undertake efforts to control alien species that threaten ecosystems, habitats, or species. Furthermore, the "Aichi Target," based on the 2010 targets identified during CBD's 10^<th> Conference of Parties (COP10, held at Nagoya, Japan), proposed as Target 9 that, "By 2020, invasive alien species and pathways are identified and prioritized, priority species are controlled or eradicated, and measures are in place to manage pathways to prevent their introduction and establishment." Because the need to control alien species has increased worldwide, each country needs to possess or prepare regulation systems against biological invasions. On the other hand, economic globalization has recently undergone rapid advances, which increases the chances of introductions and transportation of alien species. Japan has a large economy and is simultaneously a resource-poor country that is largely dependent on the importation of foods and natural resources from abroad. Therefore, our country can be considered to have a constant high risk of invasion by alien species. Of course, Japan has some quarantine systems and regulations to counter alien species. However, the risk of invasion by alien species continues to rise irrespective of efforts to prevent their arrival and establishment. The World Trade Organization (WTO) is confronting the control of alien species by applying immense diplomatic pressure.

61 0 0 0 OA Trusted Execution Environmentの実装とそれを支える技術

- 著者

- 須崎 有康

- 出版者

- 一般社団法人 電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.2, pp.107-117, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 64

- 被引用文献数

- 1 1

現在のCPUではクリティカルな処理を既存のOSから物理的に隔離して実行するためにTrusted ExecutionEnvironment (TEE)機能が提供されている.有名なところではIntelのSGXやAMDのSEV,ArmのTrustZoneであるが,オープンアーキテクチャであるRISC-VでもTEE開発が進められている.残念ながらこれらのTEEの機能はCPUによって大きく異なる.TEEの共通機能は隔離実行を提供するのみであり,その信頼性を支える技術は別に用意する必要がある.本論文では,各TEE実装詳細を解説するとともにTEEで使う機密情報を厳密に管理するための信頼の基点(Rootof Trust)やTEEを含むプラットフォーム及び実行するコードの真正性を確認するリモートアテステーションなど,TEEの信頼性を支える技術についても解説する.また,TEEの開発環境,脆弱性,規格活動も紹介する.

61 0 0 0 OA 縄文時代人の上腕骨はなぜ太いのか? ―遺跡間変異が示唆するその原因―

- 著者

- 海部 陽介 増山 禎之

- 出版者

- 一般社団法人 日本人類学会

- 雑誌

- Anthropological Science (Japanese Series) (ISSN:13443992)

- 巻号頁・発行日

- pp.180805, (Released:2018-08-25)

ヒトの四肢骨骨体は,個人が経験した活動レベルに応じて太く成長する性質があるため,これを利用して先史時代人の生業活動を類推することが可能である。縄文時代人の四肢骨の太さは,時代や遺跡立地環境によって変異することが知られているが,先行研究には,資料数の不足,遺跡間差や計測者間誤差が十分に検討されていないこと,骨体太さに対する骨サイズの影響をコントロールしていないことなどの難点があった。本研究では,沖縄から北海道にいたる列島各地の先史時代遺跡由来の1003個体分の上腕骨をサンプルとし(うち縄文時代のものは797個体),骨長の影響を除いた骨体太さについて,遺跡間差も考慮した時空変異の解析を行なった。分析の結果,早期以降に時代を追った上腕骨太さの増大が生じたこと,海浜部の遺跡は内陸平野の遺跡より上腕骨が太いこと,同一時期の海浜部遺跡の間でも太さが顕著に異なる場合があること,骨体太さの遺跡間変異パターンは男女で異なることなどがわかった。特に興味深い知見として,男性において,渥美半島の突端に位置する保美貝塚集団の上腕骨が際立って太いことがあげられる。その原因として,外海での漁労活動に加え,漕ぎ舟による活発な海上物資輸送が行なわれていた可能性を指摘した。

61 0 0 0 OA ラムサール条約登録湿地「涸沼」に流入する涸沼川における コクチバスの侵入と再生産

- 著者

- 木村 将士 山口 真明 大森 健策 山崎 和哉 金子 誠也 加納 光樹

- 出版者

- 公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団

- 雑誌

- 伊豆沼・内沼研究報告 (ISSN:18819559)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.87-95, 2021-06-30 (Released:2021-06-30)

- 参考文献数

- 19

要涸沼川とその支川の飯田川において,特定外来生物コクチバスの生息状況調査を行った.涸沼川における採集調査では,2019 年と2020 年の各年の6 月から9 月に,飯田川合流点より下流側の7 地点で仔魚や成魚を含む計228 個体(体長6.3–295mm)が採集された.そのうち1 地点では 2019 年6 月に産卵床で仔魚およびそれらを保護する親魚が採集された.したがって,コクチバスは涸沼川水系で再生産し分布を拡大しつつあると考えられた.

61 0 0 0 OA 形成外科手術への適用を考慮した日本人の外鼻形状における曲線の性質分析とテンプレート化

- 著者

- 原田 利宣 佐藤 瑛 山田 朗

- 出版者

- Japan Society of Kansei Engineering

- 雑誌

- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.4, pp.471-480, 2013 (Released:2013-12-11)

- 参考文献数

- 11

Plastic surgeons create of external noses based on their kansei. The outcome of the rhinoplasty depends on the surgeons' technique and artistic sense. We consider that reconstructing an external nose by using a template would solve the inconsistency of the outcome. However, there are few studies about curves of outlines of external noses. Thus, the aims of our study were to analyze curves of outlines of external noses of 84 normal subjects and to classify the curves in order to create templates as a guide for total nasal reconstruction. Concretely, we took photographs of 84 subjects' external noses and abstracted the curves of their profile outlines of external noses from the photographs by image processing. Next, we analyzed characteristics of the curves by using those profiles of curvature and classified the curves into 5 types of curves. Lastly we made innovative 380 (= 5 types × 76 sizes) nose templates based on our study in order to express the individual subtle differences of the reconstructed new nose.

61 0 0 0 OA スキー・スノーボード外傷の最近の傾向 (第2報)

- 著者

- 塩谷 英司 栗山 節郎 渡辺 幹彦 星田 隆彦 山本 茂樹 石川 大樹 宮岡 英世 阪本 桂造 雨宮 雷太 田中 宏典

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.5, pp.385-393, 2005-10-28 (Released:2010-09-09)

- 参考文献数

- 18

当教室ではスキー・スノーボード外傷の特徴や, その予防について報告してきたが, 近年, 新たな動向がみられたので検討した.スキー外傷の発生機序は比較的画一的で, 最近はスキーボード (ショートスキー) の出現により, 下腿骨の螺旋骨折が急増した.一方, スノーボード外傷は競技種目が多彩で, 独持の滑走フォーム (サイドウェイ・スタンスで, 両足を同一平面上に固定していること) により, その発生機序も多岐に及ぶ.また, スノーボード外傷では中級者によるジャンプ着地失敗や, 初級者による緩斜面での『逆エッジ』による転倒が目立つ.ゲレンデにおけるスキー・スノーボード外傷による全体の受傷率減少を達成させるためには, いかにスノーボード外傷の受傷率, つまり, スノーボーダーにおける“エア (ジャンプ) 外傷”の受傷率を減少させるかが鍵である.