28 0 0 0 OA 稀な事象の生起確率に関する統計的推測 —Rule of Threeとその周辺—

- 著者

- 岩崎 学 吉田 清隆

- 出版者

- 日本計量生物学会

- 雑誌

- 計量生物学 (ISSN:09184430)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.2, pp.53-63, 2005-12-31 (Released:2011-09-30)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 5

For the occurrence of a rare event A such as a severe adverse drug reaction, there exists the “Rule of Three” to remind practitioners that “absence of evidence is not evidence of absence.” The Rule of Three actually says that even if the event A was not observed among n patients it would be quite possible to observe three events among other n patients. The present paper examines this useful rule in detail and also extends it to a testing problem for occurrence probability of A.First, the Rule of Three is extended to the case that the number of the event observed among the first n patients is more than zero. We give rules that when k (> 0) events were observed among n patients, nk events would be possibly observed among other n patients. Next, a testing procedure is introduced to examine whether the occurrence probabilities of A for two populations are the same under the condition that k events were observed among n patients for one population. It will be shown that the relevant probability distribution is a negative binomial, and then critical regions for small k's are given. For a possible application of the procedure, we mention the signal detection for spontaneous reporting system of adverse drug reaction.

28 0 0 0 OA 制約条件を考慮したソーラーシェアリングの導入ポテンシャル評価~関東地方におけるケーススタディ~

- 著者

- 室城 智志 中谷 隼 栗栖 聖 森口 祐一 花木 啓祐

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.6, pp.II_221-II_228, 2018 (Released:2019-03-29)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3

関東地方における耕地へのソーラーシェアリング(農地において営農を継続しながら太陽光発電を行う技術)の導入を検討する.作物類別に遮光への適応性が異なることを考慮し,パネルの設置比率と減収率の関係を定式化した.また,農作物の作付面積に対して,許容される減収率や地域の系統連系の空容量などの制限因子を考慮した発電ポテンシャル量を推計した.推定の結果,関東地方におけるソーラーシェアリングの導入賦存量は定格容量で65.1GW,年間発電量は69,118GWh/年であった.制約条件を考慮した導入ポテンシャルの算出結果から,電力系統への連系に関する制約条件によって最も強い制約を受けることが分かった.地域全体の収量を維持する制約条件では,農作物の導入優先度を設定し,減収分は各都県内の耕作放棄地で営農を再開することで導入ポテンシャルは最大化されることがわかった.また,ソーラーシェアリングは従来の耕作放棄地における通常太陽光発電設備の導入以上のポテンシャルを持つことが明らかとなった.

28 0 0 0 OA 1970年代後半における15か月予算の形成過程分析 ―「外圧」と大蔵省統制の関係に着目して

- 著者

- 髙橋 涼太朗

- 出版者

- 日本財政学会

- 雑誌

- 財政研究 (ISSN:24363421)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.213-236, 2020 (Released:2022-01-19)

- 参考文献数

- 50

巨額の財政赤字の発生を受けて,財政規律を維持する大蔵省による統制は1970年代には崩壊したと見なされてきた。本稿は1970年代後半の15か月予算の編成過程を分析し,大蔵省統制が機能していたにもかかわらず財政赤字が発生したことを明らかにする。15か月予算を構成する1977年度第2次補正予算まで,公債依存度を30%以内に抑えるルール下で予算編成がなされていた。一方,日本政府は円高に直面し,内需拡大政策をとる必要があった。このジレンマに対処するため,福田赳夫はアメリカへ秘密書簡を送る。これを根拠にアメリカ政府の強硬派が外交政策の主導権を握り,日本に対して「外圧」をかけた。その結果,福田は大蔵省統制を突破した予算編成を行うことができた。一方で大蔵省は後退した統制を強化するために「原状回復性」に着目して,公共事業の拡充と折半ルールの導入を行う。しかし,「原状回復性」を持つ政策は残存し,後年の財政赤字の要因となったのである。

28 0 0 0 OA 静水に浮く角材の姿勢

- 著者

- 五十嵐 保

- 出版者

- 社団法人 日本流体力学会

- 雑誌

- 日本流体力学会誌「ながれ」 (ISSN:02863154)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.4, pp.253-262, 2000-08-30 (Released:2011-03-07)

- 参考文献数

- 4

静水に浮く正方形断面棒の姿勢を解析した.メタセンター (metacenter) や水線面の二次モメント等の専門知識およびポテンシャル・エネルギー最小の原理も用いずに, アルキメデスの原理と解の存在条件のみから解を求めることができた.角材の比重σとその傾き角φとの関係を求め, その姿勢の変化を図示した.また, 喫水線と最大喫水深さも求めた.角材の比重σ= (3-/3) /6~9/32およびσ=23/32~ (3+/3) /6のごく狭い範囲で, 傾き角φは0~45°あるいは45~0°に激変する.さらに種々の木材を用いて検証実験を行った.実際の木材は均一質でないため, 木材の姿勢は解析結果よりわずかにずれる.これは重心のずれにより説明される.

28 0 0 0 OA 低軌道における宇宙用材料への原子状酸素の影響とその地上評価

- 著者

- 木本 雄吾 宮崎 英治 石澤 淳一郎 島村 宏之

- 出版者

- 一般社団法人 日本真空学会

- 雑誌

- Journal of the Vacuum Society of Japan (ISSN:18822398)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.9, pp.475-483, 2009 (Released:2009-10-29)

- 参考文献数

- 50

- 被引用文献数

- 7 10

The current issues of atomic oxygen (AO) effects on space materials in low earth orbit and its ground evaluation techniques are described briefly. AO is the dominant gas component at altitudes of 200-600 km. It has abundant energy to break hydrocarbon polymer bonds, thereby causing oxidation and thinning of the polymers through loss of volatile oxidation products. Therefore, ground evaluation of space materials is important. The AO source in Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) is based on laser breakdown phenomena. This source is one of the combined space effects test facility, which accommodates the irradiation of independent or coincidental electron beams, ultraviolet rays, and AO. Evaluation of common space materials has been done in addition to researches into new AO protective coatings and materials. As described herein, the AO environment, its interactions with materials, results of space experiments, ground laboratory simulation techniques, and mitigation techniques are presented.

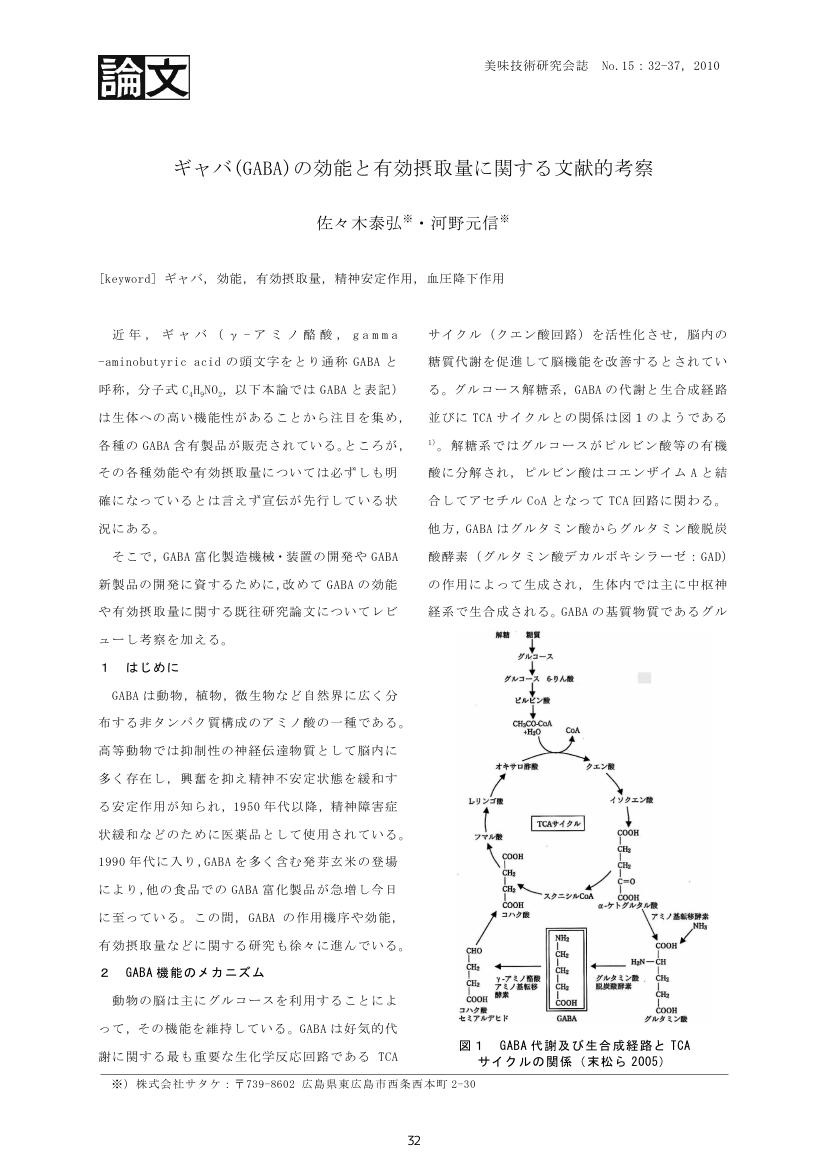

28 0 0 0 OA ギャバ(GABA)の効能と有効摂取量に関する文献的考察

28 0 0 0 OA UXデザインにおけるアイデア収束に関する研究

- 著者

- 牧野 祐亮 安藤 昌也

- 出版者

- 特定非営利活動法人 人間中心設計推進機構

- 雑誌

- 人間中心設計 (ISSN:18829635)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.Supplement1, pp.25-32, 2020-06-06 (Released:2020-09-01)

- 参考文献数

- 9

The divergence and convergence of ideas is one of the most important processes in the general design process, not only in UX design. In particular, idea convergence is the process of narrowing down the design candidates for actual implementation, and it is necessary to select effective ideas effectively. However, there is currently no way to converge ideas specific to UX design. In addition, a survey the authors conducted with UX designers revealed a number of problems with the way ideas converge. Therefore, this study investigates a suitable method for idea convergence in the UX design process. First, we conduct a comparative analysis of the four existing idea convergence methods. After that, we will experiment with the Pugh Concept Selection to apply it to UX design and examine the issues when applying it.

28 0 0 0 OA 利用価値の高い音声データの録音手順

- 著者

- 榊原 健一 河原 英紀 水町 光徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.6, pp.343-350, 2020-06-01 (Released:2020-12-01)

- 参考文献数

- 20

28 0 0 0 OA 音楽による強烈な情動として生じる鳥肌感の研究動向と展望

- 著者

- 森 数馬 岩永 誠

- 出版者

- The Japanese Psychological Association

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.5, pp.495-509, 2014 (Released:2014-12-25)

- 参考文献数

- 101

- 被引用文献数

- 2

While enjoying music and other works of art, people sometimes experience “chills,” a strong emotional response characterized by a sensation of goose bumps or shivers. Such experiences differ from having goose bumps as a defense response or from shivering in reaction to cold temperatures. The current paper presents the phenomenon of music-induced chills and reviews the chill-related emotional response, autonomic nervous system activity, and brain activity. It also reviews the musico-acoustic features, listening contexts, and individual differences that cause chills. Based on the review, we propose a hypothetical model regarding the evocation of music-induced chills. Furthermore, we investigate the strong emotional response associated with chills by exploring the relationship between music-related chills and non-music-related chills, and discuss future research directions.

- 著者

- 大平 哲也

- 出版者

- 日本笑い学会

- 雑誌

- 笑い学研究 (ISSN:21894132)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, pp.3-18, 2020 (Released:2021-04-19)

笑いと健康に関する研究はここ数十年で飛躍的に報告数が増えてきた。それに伴い研究手法及び研究対象についても変遷がみられるようになってきた。そこで本稿では、2010年以降の笑いと身体心理的健康及び疾病との関連について文献的レビューを行うとともに、今後の課題を提示することを目的とした。文献検索の結果、うつ症状、不安、睡眠の質に関する無作為介入研究が複数行われるようになり、エビデンスレベルの高いメタ分析もいくつか報告されていた。また、生活習慣病、要介護等の身体疾患への影響も前向き研究での報告が増えてきた。これらの研究を、観察研究(①笑いと死亡、要介護との関連、②笑いと生活習慣病との関連、③笑いと認知機能との関連)、及び介入研究(①笑いが生活習慣病・身体的指標に及ぼす効果、②笑いが心理的指標に及ぼす効果)に分けて研究内容を概説した。加えて、日常生活において笑いを増やすことに関連する因子についても文献をもとに考察した。本研究の結果、笑いはストレス関連疾患及び生活習慣病など様々な疾患の予防・管理に有用である可能性があることが示唆された。

28 0 0 0 OA 基礎代謝の季節変動について

- 著者

- 島岡 章 町田 和彦 熊江 隆 菅原 和夫 倉掛 重精 岡村 典慶 末宗 淳二郎

- 出版者

- 日本生気象学会

- 雑誌

- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.3-8, 1987-04-01 (Released:2010-10-13)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 4

Seasonal variation of basal metabolism was measured on seven young male (the Ground Self-Defence Force Officials) aged 19-26 for twelve months (from March 1983 through February 1984) at the Beppu Post in Oita. The results are as follows:The basal metabolism fluctuates like sine curve. The highest value (5.2% higher than the annual mean) is obtained in April and the lowest (5.8% lower) is in October. Therefore, the annual deviation in the basal metabolism was 11.0% from the annual mean. The annual mean basal metabolism corrected to twenties, is 39.9 kcal/m2/hr, and this value is 6.6% higher than the reference value (37.5 kcal/m2/hr) . In Japanese, it has been accepted that basal metabolism is lower in summer and higher in winter, and the reasons of the seasonal variation are explained by the wide range of the temperature throughout the year, and by the lower ratio in fat intake. Our results generally agree them.

28 0 0 0 OA インフルエンザウイルスの増殖抑制効果を有する漢方薬成分

- 著者

- 宮崎 忠昭

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.140, no.2, pp.62-65, 2012 (Released:2012-08-10)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 2 2

毎年,季節性インフルエンザが流行し,高齢者,乳幼児,妊婦,および慢性疾患患者がインフルエンザを発症した場合は,急性脳症や肺炎などを合併し死亡するケースも報告されている.さらに,今後,病原性の高いインフルエンザウイルスや薬剤耐性ウイルスが出現し,それらの感染拡大の可能性があるため,効果的なワクチンや治療薬を早急に開発する必要がある.生体で産生されるインターフェロンは抗ウイルス効果を有するが,我々は,これまでに,インフルエンザAウイルスのRNAポリメラーゼがIPS-1(interferon-beta promoter stimulator 1)に直接会合し,インターフェロンの産生誘導を阻害すること,また,RNAポリメラーゼのサブユニットであるPB2にSiva-1というアポトーシス誘導分子が会合し,カスパーゼの活性化を介してウイルスの増殖を制御することを明らかにした.今回,インフルエンザウイルスの増殖を阻害する物質を探索した結果,漢方薬である銀翹散(ぎんぎょうさん)と麻黄湯(まおうとう)の成分がインフルエンザウイルスのプラーク形成阻害作用を示し,“新型ウイルス”と報道されたA/Narita/1/2009株やA/Kadoma/2/2006株に対しても高い阻害効果を示すことを確認した.そこで,銀翹散のエチルアセテート抽出物をさらにメタノール/クロロホルムで抽出した後,シリカゲルカラムで分画した結果,非常に高いプラーク形成阻害活性を有する画分が認められた.また,麻黄湯に関しては,メタノール残渣成分に高い阻害活性が確認されたため,現在,活性成分の分画を進めている.今後,これらの分画成分に含まれる活性物質を分離精製しその構造と薬理活性を明らかにすれば,インフルエンザ治療薬の候補物質となる可能性がある.

28 0 0 0 OA 自我状態療法―多重人格のための精神療法

- 著者

- 杉山 登志郎

- 出版者

- 一般社団法人日本衛生学会

- 雑誌

- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1, pp.62-66, 2018 (Released:2018-01-31)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 6

The author describes ego-state therapy. This psychotherapy is used for treating multiple personality disorders. The author mentions the theoretical background of this method, and practical points. Initially, ego-state therapy was developed as a type of hypnotherapy, but it evolved as a safe therapeutic method in combination with trauma processing therapies. The author presents a case study, and discusses the clinical significance of this treatment.

28 0 0 0 OA 10.白と原色のレトリック ―韓民族の伝統としてのチマ・チョゴリ―

- 著者

- 岡田 浩樹

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.6, pp.284-294, 1997-06-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 19

一般に韓服 (ハンボク) とは, 韓国における伝統的な衣服の総称である.原色をふんだんに用いた女性のチマ・チョゴリは韓国人にとって伝統的民族文化のシンボルとなっている.しかし, 今日のようにチマ・チョゴリが韓民族文化のシンボルとなり, またそのように語られることには, 韓国人が日本による植民地統治とその後の近代化の中で他者 (異文化) を意識し, その視線を内面化していく過程を読みとることができる.本稿は, 近代以降におけるモノとモノをめぐる語りをテキストとして読みとることにより, 特定のモノがある伝統や民族といったシンボリックな価値を帯びていく過程を明らかにする.さらにそのような過程の枠組みである近代以降の社会・文化を読み解いていこうとする試みのひとつである.

28 0 0 0 OA 睡眠不足による暑熱負担の増悪と予防対策

- 著者

- 時澤 健 田井 鉄男 呂 健 安田 彰典 岡 龍雄 高橋 正也 澤田 晋一

- 出版者

- 一般社団法人日本体力医学会

- 雑誌

- 体力科学 (ISSN:0039906X)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.96, 2014 (Released:2014-01-24)

28 0 0 0 OA 代数幾何学と導来圏

- 著者

- 川又 雄二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:18836127)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.1, pp.64-85, 2006-01-26 (Released:2008-12-25)

- 著者

- 橋本 洋一郎

- 出版者

- 日本神経治療学会

- 雑誌

- 神経治療学 (ISSN:09168443)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.4, pp.416-421, 2018 (Released:2019-04-22)

- 参考文献数

- 13

RCVS comprise a group of disorders characterized by prolonged but reversible vasoconstriction of the cerebral arteries, usually associated with acute–onset, severe, recurrent headaches, with or without additional neurologic symptoms and signs. Recurrent thunderclap headaches, seizures, transient ischemic attacks, brain infarctions, brain hemorrhages and non–aneurysmal subarachnoid hemorrhages can all reveal RCVS.Stroke can occur a few days after initial normal imaging, and cerebral vasoconstriction is at a maximum on angiograms 2–3 weeks after clinical onset. Segmental constrictions of cerebral arteries resolve within 3 months. RCVS is supposedly due to a transient disturbance in the control of cerebrovascular tone.

28 0 0 0 OA 日本における女性の人生満足度とシステム正当化

- 著者

- 森永 康子 福留 広大 平川 真

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.109-115, 2022-03-31 (Released:2022-04-01)

- 参考文献数

- 29

Despite a large gender gap, life satisfaction among women has been nearly equal to or even higher than that among men in Japan. We investigated the relationship between life satisfaction and system justification using two existing datasets and two preregistered surveys administered to Japanese adults (total N=2,833), employing two scales—system justification for gender disparity in annual personal income (Existing dataset 1 and Survey 1) and gender system justification (Existing dataset 2 and Survey 2). In line with previous research, we found that life satisfaction among women was nearly equal to (Existing datasets 1 and 2 and Survey 1) and significantly higher than (Survey 2) that among men. Contrary to our prediction, women were less likely to endorse system justification than men across four datasets. However, as expected, we found a palliative function of system justification among women across four datasets—women who strongly justified the existing system displayed higher life satisfaction than women who weakly justified it.

28 0 0 0 OA モンゴル高原における遊牧の始まり

- 著者

- 白石 典之

- 出版者

- 日本沙漠学会

- 雑誌

- 沙漠研究 (ISSN:09176985)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.3-8, 2023-06-30 (Released:2023-06-30)

- 参考文献数

- 37

本稿では,ゴビ砂漠以北のモンゴル高原を対象に,牧畜の伝来から遊牧の開始,さらに騎馬遊牧民の成立までのプロセスを,考古資料にもとづき論じた.紀元前3000年ごろ,アルタイ山脈からハンガイ山地にかけての地域に,中央アジアからアファナシェヴォ文化が到来し,ヒツジ・ヤギ・ウシによる牧畜を伝えた.この新来の集団は,在地の狩猟採集民と交わり,紀元前2500年ごろには,家畜とともに遊動性の高い生活を始めた.これをモンゴル高原における遊牧の初現とする.遊牧は,紀元前2000年ごろの湿潤化で良好な草原が広がったモンゴル高原西北部に拡大した.紀元前1250年ごろには家畜化したウマが到来し,車両の牽引に用いられ,紀元前1000-900年ごろには騎乗をこなす騎馬遊牧民が形成された.

28 0 0 0 OA 構築主義と概念分析の社会学

- 著者

- 小宮 友根

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.1, pp.134-149, 2017 (Released:2018-06-30)

- 参考文献数

- 45

本稿の目的は, 「概念分析の社会学」の立場から構築主義社会問題論を再解釈することである. 構築主義社会問題論は, OG問題を乗り越え, 経験的研究に取り組むだけの段階にあると言われて久しい. けれど, 「クレイム申し立て活動」を調べることが社会学方法論上どのような意義をもつのかについては, これまで決して十分に注意が払われてこなかったと本稿は考える.本稿はまず, OG問題をめぐる議論がもっぱら哲学的立場の選択をめぐるものであり, 「クレイム申し立て活動」の調査から引き出せる知見の身分に関するものではなかったことを指摘する. 次いで, 社会問題の構築主義のもともとの関心が, 犯罪や児童虐待といった問題を, 社会問題として研究するための方法にあったこと, そしてその関心の中に, 社会のメンバーが社会の状態を評価する仕方への着目が含まれていたことを確認する. その上で, 「概念分析の社会学」という方針が, そうした関心のもとで社会問題研究をおこなうための明確な方法論となることをあきらかにする.「概念分析の社会学」は, 私たちが何者で何をしているのかについて理解するために私たちが用いている概念を, 実践の記述をとおして解明しようとするものである. この観点からすれば, 構築主義社会問題論は, 「クレイム申し立て活動」をほかならぬ「社会問題」の訴えとして理解可能にするような人々の方法論に関する概念的探究として解釈することができるだろう.