1 0 0 0 教育におけるケアリング

1 0 0 0 クラウドコンピューティング基盤のための統合運用管理技術の提案

- 著者

- 田中 剛 川本 真一 上原 敬太郎

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会技術研究報告. CPSY, コンピュータシステム (ISSN:09135685)

- 巻号頁・発行日

- vol.111, no.255, pp.91-96, 2011-10-14

- 参考文献数

- 14

業務システムのコスト削減や柔軟性向上のため,クラウドコンピューティングの本格的利用が加速しているが,今後さらなる普及に向けて,よりセキュアなサービスの提供と低コスト化が必要である.多数のテナント企業をホストするクラウドにおいてセキュリティを高めるには,テナント間の分離性の保障が重要である.また,低コスト化に向けては,少ない機器で多くの企業をホストしつつ,テナントの負荷変動に対応してリソース割り当てを動的に変更する動的高効率運用と,自動化による運用管理コストの削減が必要である,本稿では,テナント間の分離性保障,動的高効率運用,および運用管理コスト削減の三つの課題を解決する統合運用管理技術を提案する.

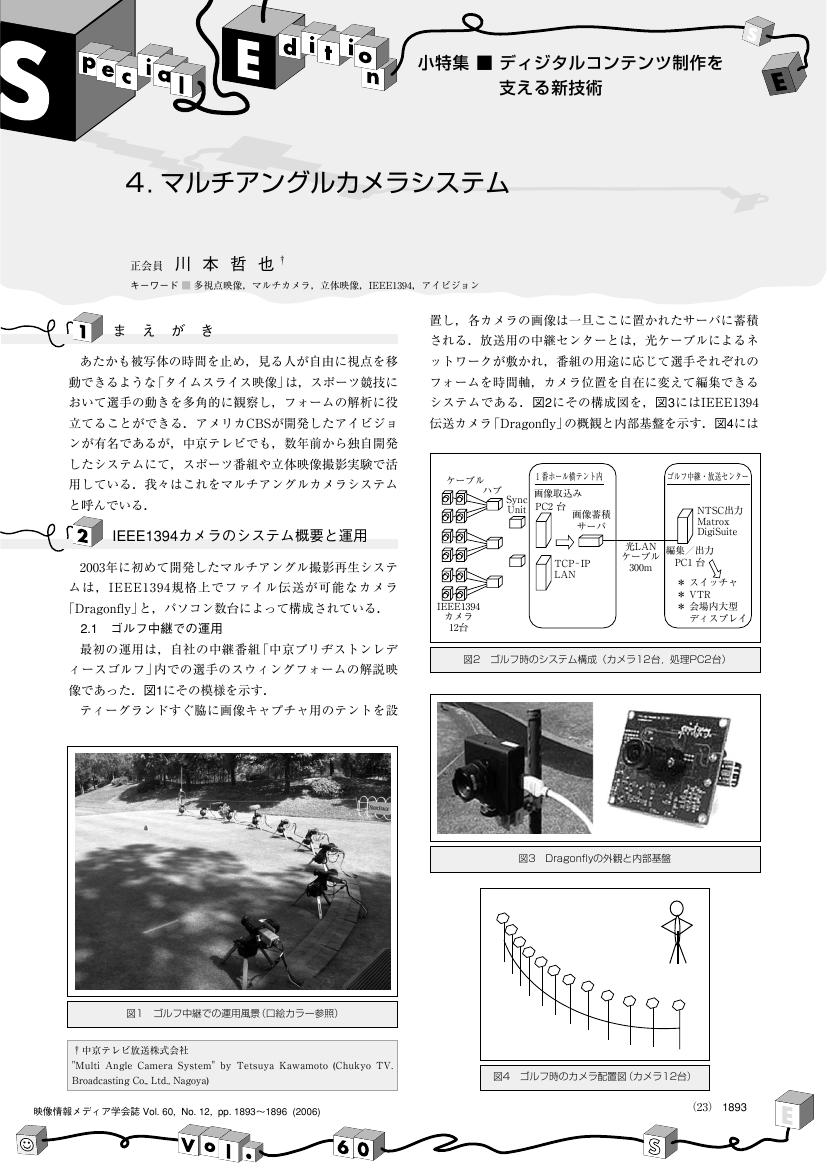

1 0 0 0 OA 4. マルチアングルカメラシステム

- 著者

- 川本 哲也

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.12, pp.1893-1896, 2006-12-01 (Released:2008-12-01)

1 0 0 0 OA キー・バリュー型データベースにおける利用者のプライバシを考慮した範囲問合せの実現手法

- 著者

- 川本 淳平 吉川 正俊

- 出版者

- 情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会論文誌トランザクション. データベース(TOD)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.33-44, 2011-10-03

本論文では,キー・バリュー型データベースを対象に,利用者のプライバシを考慮した範囲問合せ手法を提案する.従来議論されてきたプライバシを考慮した情報検索 (PIR; private information retrieval) の枠組みでは,単独では範囲問合せが行えず,また検索用キー属性の値に重複が認められないという制限がある.提案手法では,キー属性の値と問合せそれぞれに摂動を加え暗号化を施すことで,これらの制限を設けることなく問合せへの頻度分析攻撃を防ぐ範囲問合せを実現する. In this paper, we introduce a new private range query method in key-value type database.Existing PIR (Private Information Retrieval) approaches have two limitations: it supports only equal queries but range queries;the key attribute used to query processing must be unique.Our approach, on the other hands, guarantees private range queries and allows tuples having a same value of the key attribute against frequency analysis attacks.For these properties, we add perturbations to both key attributes and queries, and encrypt them.

1 0 0 0 OA D210 禁煙サポートとチトクロームP450(CYP)2A6遺伝子多型

- 著者

- 川本 博 赤岩 英夫

- 出版者

- 公益社団法人日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.127-130, 1975-02-10

- 被引用文献数

- 2

Effect of Capriquat (trioctylmethylammonium chloride) on the extract ion of Co(II), Ni(II) and Cu(II) with 2-thenoyltrifluoroacetone (TTA=Htta) was studied. The experimental procedure was as follows: An aqueou ssolution (10.0ml) containing metal ion (M_<2+>) and acetate buffer solution (pH=4.75) was taken in a separatory funnel. An equal volume of the extractant solution which is a mixture of TTA and Capriquat in benzene was added. The mixture was then shaken, and the absorbance of the organic phase was measured. Concentrations of the remainig nickel(II) and cobalt(II) in the aqueous phase were determined by spectrophotometry. Both of the valence-saturated chelate M(tta)_2 and the co-ordination-saturated complex M(tta)_3-could be formed and extracted into benzene in the presence of Capriquat. The extraction of the former chelate was observed to occur in lower concentration region of TTA or Capriquat, and the extraction rates for Co(tta)_2 and Ni(tta)_2 were accelerated by the addition of Capriquat. However, the formation of Co(tta)_3- and Ni(tta)_3 from M(tta)_2 was found to be very slow. In contrast, the rates of extraction for Cu(tta)_2 and Cu(tta)_3- were very high, and the above equilibria were reached within 10 seconds.

1 0 0 0 OA WS-7-7 直腸癌術前化学放射線療法における照射スケジュールの工夫(ワークショップ7 術前放射線療法,高用量化学療法施行例に対する消化器癌手術 : 私はこうしている,第63回日本消化器外科学会総会)

- 著者

- 井上 靖浩 川本 文 森本 雄貴 廣 純一郎 問山 裕二 尾嶋 英紀 小林 美奈子 三木 哲雄 楠 正大

- 出版者

- 一般社団法人日本消化器外科学会

- 雑誌

- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.7, 2008-07-01

本研究では過去千年間という長期にわたる期間を、コミュニティーの成立期(9-13世紀)、発展期(14-19世紀)、変容期(19世紀以降)に区分して、各時期をそれぞれa〜cの研究班が担当して具体的な研究を遂行してきた。基本的に各班は独立して研究活動を遂行したが、成立期から発展期、発展期から変容期への移行期に注目することと、中央アジア以外の地域との「比較」を念頭に置くことを申し合わせた。また研究を進める前提として、ムスリム・コミュニティーを「内側から」明らかにするために、現地史料の発掘と利用が必須であるという共通の認識をもった。本研究の第一の成果は、年代記等の一般的な叙述史料のみならず、聖者伝や系譜集などのスーフィズム関連の文献、種々の古文書や碑文・墓誌銘、各種刊行物・新聞、調査資料等にわたり、従来利用されなかった史料を新たに開拓したことである。とくに、ウズベキスタン共和国のイチャン・カラ博物館、サマルカンド国立歴史・建築・美術博物館、フェルガナ州郷土博物館との共同研究によって、膨大な数が現地の各種機関に未整理のまま所蔵されている、イスラーム法廷文書のデジタル化・整理分類・解題作成の作業を軌道に乗せることができた。第二の成果は、上述した種々の史料を利用した各自の研究によって、それぞれの時代におけるコミュニティーの姿が具体的に明らかになったことである。中でも、イスラーム法廷文書を利用した歴史研究は、本研究プロジェクトにおいて、ようやく本格的に開始されたといっても過言ではなく、4回にわたって毎年3月に京都外国語大学で開催された「中央アジア古文書研究セミナー」によって、本研究を通して得られたわれわれの知識や技能が日本人研究者間で共有されることになった。

1 0 0 0 OA 日本中世の「大学」における社会連携と教育普及活動に関する研究

日本中世の大寺院が都市・社会とどのように連携し、いかなる教育普及活動を展開したのか?という問題を、一次史料の調査収集のうえに追究し、中世ヨーロッパとの比較の視点を加えつつ考察した。長期にわたって宗教者・学者の再生産機能を果たした大寺院は「大学」としての性質を備えていたが、個々の宗教者・学者の拠る子院・塔頭が主要な教場であり、個人の活動に依拠する点が大きい点で、近代的「大学」とは異なっていた。その反面、そうした宗教者と都市知識人層との個人的な交誼関係によって、社会一般への柔軟な教育普及活動も可能となっていたことが明らかになった。

1 0 0 0 OA ペルー海岸地方における先土器時代神殿の建築構造と自然災害に関する学際的研究

- 著者

- 藤澤 正視 稲村 哲也 渡部 森哉 福山 洋 菊池 健児 高橋 浩 五十嵐 浩也 山本 紀夫 川本 芳 大山 修一 大貫 良夫 阪根 博 ワルテル トソ セノン アギュラール カルロス サバラ 鶴見 英成 藤井 義晴 阿部 秋男

- 出版者

- 筑波技術大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2007

ラス・シクラス遺跡の発掘を実施し、同遺跡の中核的遺構の北マウンドの様態を解明した。マウンド上部の建築群は形成期早期(紀元前2900~1800年)の神殿建築であり、少なくとも8回の神殿更新が認められた。その過程で多量のシクラが使用されたのがこの遺跡の特徴である。シクラ構造を模擬した試験体で振動台実験を行った。その結果、一定の制振効果をもつことが確認される一方で、ある条件のもとでは、その効果がなくなるという特徴が示唆され、シクラを持つ神殿の地震動に対する挙動と被害軽減効果を確認した。

1 0 0 0 一次消毒された汚染物の洗浄障害について

- 著者

- 花村 亮 伏見 了 中田 精三 野口 悟司 高階 雅紀 水谷 綾子 門田 守人 川本 武

- 出版者

- 日本医療機器学会

- 雑誌

- 医科器械学 (ISSN:0385440X)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.4, 2003-04-01

〔目的〕すべての消毒薬には蛋白質変性作用があることから,血液などで汚染された器械は十分に洗浄された後に消毒薬による処理やオートクレーブなどによる滅菌を行うことが公的機関から勧告され,成書にも記載されている.しかし,現実には汚染器械をそのまま,または簡単な洗浄の後に消毒薬に浸漬している施設が非常に多い.そこで,血液および血液成分を塗布した汚染モデルを用いて一次消毒された汚染物がその後の洗浄においていかに障害となるかを明らかにしたので報告する.〔材料〕高,中,低レベル消毒薬として日常広く使用されている8種類を用い,浸漬洗浄用洗剤には1%の酵素洗剤とアルカリ性洗剤を使用した.汚染モデルにはTOSI^【○!R】(Pereg社)を使用して洗浄後の残存蛋白質をニンヒドリン反応で確認した.〔方法および成績〕1mlの血液と4mlの消毒薬を混合すると血液中蛋白質が寒天状または遠心分離によって沈殿物を形成するほどに変性した.消毒薬未処理のTOSI^【○!R】は20分間の酵素およびアルカリ洗剤による浸漬洗浄で付着蛋白質が分解されるのに対して,消毒薬処理(30分間の浸漬)によって変性した蛋白質はほとんど分解されずに残存した.消毒薬処理したTOSI^【○!R】をウォッシャーディスインフェクタで洗浄した結果,グルタールアルデヒドおよびフタラール処理で変性蛋白質は残存していた.また,超音波洗浄した結果グルタールアルデヒド,過酢酸,フタラール,塩化ベンザルコニウムで処理した場合に変性蛋白質が残存した.〔結論〕消毒薬の作用によって血液中蛋白質が変性し,しかもこの変性蛋白質は酵素およびアルカリ性洗剤の分解作用を受けないことから洗浄の大きな障害となる.したがって,一次消毒は禁止すべきと思われる.

1 0 0 0 OA 日本建築様式史の再構築

- 著者

- 藤井 恵介 川本 重雄 平山 育男 溝口 正人 後藤 治 上野 勝久 大野 敏 藤川 昌樹 光井 渉 大橋 竜太 加藤 耕一 角田 真弓

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2008

日本建築史の分野において、従来の建築様式史を批判的に検討し、それがもはや現在においては必ずしも有効ではないことを確認した。そして、新たな研究領域が拡大しつつあることを確認して、日本・東アジアの木造建築を対象とする、新しい建築様式史を提案する必要があることを認識した。この5年間で、新しい建築様式史を構築するための基礎的検討を行ったが、具体的な作業は、建築史の全分野、建築史以外の報告者を得て開いたシンポジウムにおける討論を通じて実施した。その記録集10冊を印刷して広く配布した。

1 0 0 0 新聞記事による福井地域の昭和20年大雪の実体と社会的関係

- 著者

- 杉森 正義 川本 義海 本多 義明

- 出版者

- The Japanese Society of Snow and Ice

- 雑誌

- 雪氷 (ISSN:03731006)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.179-189, 2005-03-15

1945年(昭和20)の地方新聞の記事から,同年寒候期の雪および雪と社会との関わりを調べた.年最大積雪深は161cmで,当時では既往5位,現在では7位である.歴史的には,太平洋戦争の末期で,社会状況は現在からみると異常なものであった.収録の対象は,雪に関係する記事すべてとし,145件あった.記事の特性を調べるため,地域,雪との関係(雪の記事とした根拠),内容,記事のヒーロー,および記事の動機の5個の軸項目で整理し,さらに軸項目間のクロス集計をとった.雪との関係の割合は,雪害発生(6.2%),雪害予防(4.8%),雪対策(35.2%),で,他は雪が介在または背景の記事であった.内容分類では,鉄道,居住地および道路,農業,林業の順で多かった.記事の中で注目を集める誰かをヒーローとすると,地域住民,行政,児童生徒の順であった.記事の動機は,勤労奉仕,事実の報道,職務精励の順であった.以上から,鉄道や農業などの雪対策において,地域住民や児童生徒の勤労奉仕が賞賛されているパターンのものが多く,雪の記事は当時の社会状況を強く反映していることがわかった.また,本報告の解析方法により今の雪問題の議論との接点ができた.

1 0 0 0 OA 房総半島に定着したアカゲザル集団におけるニホンザルとの交雑進行

- 著者

- 川本 芳 川本 咲江 川合 静 白井 啓 吉田 淳久 萩原 光 白鳥 大祐 直井 洋司

- 出版者

- 一般社団法人 日本霊長類学会

- 雑誌

- 霊長類研究 (ISSN:09124047)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.81-89, 2007-12-20 (Released:2009-03-13)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 6 7

We examined a total of 20 blood samples for assessment of the degree of hybridization between introduced rhesus macaques and native Japanese macaques in the Bousou Peninsula. Each individual was characterized by different kinds of genetic markers (two protein loci, mtDNA and one Y chromosome DNA) in order to evaluate paternal and maternal origin and the degree of hybridization. The sample individuals contained one adult male Japanese macaque, and all others were rhesus or rhesus hybrid born in the study population. Of these 19 natal, at least 15 (78.9 per cent) were hybrids. The estimated frequencies of Japanese macaque genes were 0.342 and 0.857 for autosomal and Y chromosomal genes, respectively. This result revealed a high degree of hybridization in the introduced rhesus population. A test for random mating suggested that the two species were intermixing without reproductive defects. As the habitat of native Japanese macaque troops on the peninsula are very close, removal of the hybrid population is urgently required to prevent the transfer of their genes into the Japanese macaque population. It is also important to begin monitoring for further potential gene flow between rhesus and Japanese macaques in the peninsula.

1 0 0 0 新映像技術「ダイブイントゥザムービー」

- 著者

- 森島 繁生 八木 康史 中村 哲 伊勢 史郎 向川 康博 槇原 靖 間下 以大 近藤 一晃 榎本 成悟 川本 真一 四倉 達夫 池田 雄介 前島 謙宣 久保 尋之

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会誌 (ISSN:09135693)

- 巻号頁・発行日

- vol.94, no.3, pp.250-268, 2011-03-01

映像コンテンツの全く新しい実現形態として,観客自身が映画等の登場人物となり,時には友人や家族と一緒にこの作品を鑑賞することによって,自身がストーリーへ深く没入し,かつてない感動を覚えたり,時にはヒロイズムに浸ることを実現可能とする技術「ダイブイントゥザムービー」について本稿で解説する.この実現には,観客に全く負担をかけることなく本人そっくりの個性を有する登場人物を自動生成する技術と,自ら映像中のストーリーに参加しているという感覚を満足するためのキャラクタ合成のクオリティ,映像シーンの環境に没入していると錯覚させる高品質な映像・音響再現技術及びその収録技術が,観客の感動の強さを決定する重要な要素となる.2005年の愛・地球博にて実証実験を行った「フユーチャーキャスト」に端を発するこの技術は,ハードウェアの進歩と2007年にスタートした文部科学省の支援による科学技術振興調整費プロジェクトの実施によって,格段の進歩を遂げた.その結果,様々なバリエーションの観客の個性を全自動・短時間でストレスなくモデル化することが可能となり,また作品の中でリアルタイム合成されるキャラクタの顔と全身,声に各入の個性を忠実に反映することが可能となった.また,同時に役者が感じた音場・視点で1人称的にコンテンツへの没入感を体感することを可能にするシステムを同時に実現した.

1 0 0 0 血栓溶解療法禁忌例の急性肺血栓塞栓症に対する治療戦略

1 0 0 0 IR 歴史街道を活かした地域整備の方向に関する研究

- 著者

- 小塚 みすず 三寺 潤 川本 義海 本多 義明

- 出版者

- 福井大学

- 雑誌

- 福井大学地域環境研究教育センター研究紀要 : 日本海地域の自然と環境 (ISSN:1343084X)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.51-60, 2005-11-01

- 著者

- 明石 正恒 見城 孝雄 川本 輝明

- 出版者

- 社団法人日本鉄鋼協会

- 雑誌

- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.10, pp.A185-A188, 1982-08-01

1 0 0 0 OA ボーンデジタル画像管理システムの確立に基づく歴史史料情報の高度化と構造転換の研究

- 著者

- 山家 浩樹 林 譲 久留島 典子 鴨川 達夫 高橋 則英 高田 智和 馬場 基 大内 英範 耒代 誠仁 高橋 敏子 遠藤 基郎 山田 太造 渡辺 晃宏 小倉 慈司 高橋 典幸 井上 聰 谷 昭佳 川本 慎自 高山 さやか

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2011-04-01

「ボーンデジタル進捗状況管理システム」を構築して、無秩序に生成されがちなデジタル撮影画像(ボーンデジタル)を、組織として一貫して管理・運用するシステムを確立し、歴史史料のデジタル画像を共有する基盤を整えた。さらに、標準化された仕様に適合しないデジタル画像を、メタデータとともに管理する一例として、ガラス乾板など古写真を取り上げ、「ガラス乾板情報管理ツール」を開発して、ガラス乾板の研究資源化および保存にむけた研究を行なった。あわせて、具体例をもとに、デジタル画像を主たるレコードとするデータベースの構造転換に向けた研究を推進した。

1 0 0 0 OA 小豆島 農村歌舞伎小屋実測調査(2004年7月28日〜7月31日)(学科だより)

- 著者

- 川本ゼミ

- 出版者

- 京都女子大学・京都女子大学短期大学部

- 雑誌

- 生活造形 (ISSN:09199349)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.27-30, 2005-02-08