157 0 0 0 OA 2つの博士号から見る景色

- 著者

- 嶋田 義皓

- 出版者

- 公益社団法人 応用物理学会

- 雑誌

- 応用物理 (ISSN:03698009)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.8, pp.471-474, 2023-08-01 (Released:2023-08-01)

- 参考文献数

- 4

79 0 0 0 OA 線維筋痛症は和漢診療学では瘀血病態を呈する

- 著者

- 藤永 洋 高橋 宏三 嶋田 豊

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会

- 雑誌

- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.146-150, 2009-06-30 (Released:2016-03-31)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

Japanese Oriental (Kampo) medicine has been widely used to treat fibromyalgia. In Kampo medicine, the determination of therapy is based on “Sho” (diagnosis of Kampo medicine). However there have not been sufficient studies of the “Sho” in fibromyalgia. We therefore investigated the “Sho” in fibromyalgia by assessing the “Sho” in 27 patients with fibromyalgia: 20 females and 7 males, mean age 52.9±15.6 (27 to 89). The result showed 3 patients with “Jissho” (hyperfunction of body energy), 15 patients with “Kyojitsukansho” (medium of hyperfunction/hypofunction of body energy) and 9 patients with “Kyosho” (hypofunction of body energy). All patients showed “Kikyo” (deficiency of “Ki” (vital energy)), “Kiutsu” (insufficient circulation of “Ki” and “Ki” stasis in an organism)”, and “Oketsu” (insufficient blood-circulation and blood stasis). The “Oketsu” score of the 15 patients using Terasawa’s criteria were 27.0~67.0, mean score 43.5±10.1. Nine of the 15 patients showed severe “Oketsu”, which was indicated by a total score of more than 40 points. This finding indicated an intimate correlation with fibromyalgia and“Oketsu”.Several reports showed the presence of abnormal microcirculation in fibromyalgia. Abnormal microcirculation is considered to be related to “Oketsu”. Therefore, we considered that “Oketsu” is an important pathological condition to investigate and treat with fibromyalgia.

37 0 0 0 OA 自然再生事業指針

- 著者

- 松田 裕之 矢原 徹一 竹門 康弘 波田 善夫 長谷川 眞理子 日鷹 一雅 ホーテス シュテファン 角野 康郎 鎌田 麿人 神田 房行 加藤 真 國井 秀伸 向井 宏 村上 興正 中越 信和 中村 太士 中根 周歩 西廣 美穂 西廣 淳 佐藤 利幸 嶋田 正和 塩坂 比奈子 高村 典子 田村 典子 立川 賢一 椿 宜高 津田 智 鷲谷 いづみ

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.1, pp.63-75, 2005-06-30 (Released:2018-02-09)

- 被引用文献数

- 22

【自然再生事業の対象】自然再生事業にあたっては, 可能な限り, 生態系を構成する以下のすべての要素を対象にすべきである. 1生物種と生育, 生息場所 2群集構造と種間関係 3生態系の機能 4生態系の繋がり 5人と自然との持続的なかかわり 【基本認識の明確化】自然再生事業を計画するにあたっては, 具体的な事業に着手する前に, 以下の項目についてよく検討し, 基本認識を共有すべきである. 6生物相と生態系の現状を科学的に把握し, 事業の必要性を検討する 7放置したときの将来を予測し, 事業の根拠を吟味する 8時間的, 空間的な広がりや風土を考慮して, 保全, 再生すべき生態系の姿を明らかにする 9自然の遷移をどの程度止めるべきかを検討する 【自然再生事業を進めるうえでの原則】自然再生事業を進めるうえでは, 以下の諸原則を遵守すべきである. 10地域の生物を保全する(地域性保全の原則) 11種の多様性を保全する(種多様性保全の原則) 12種の遺伝的変異性の保全に十分に配慮する(変異性保全の原則) 13自然の回復力を活かし, 人為的改変は必要最小限にとどめる(回復力活用の原則) 14事業に関わる多分野の研究者が協働する(諸分野協働の原則) 15伝統的な技術や文化を尊重する(伝統尊重の原則) 16目標の実現可能性を重視する(実現可能性の原則) 【順応的管理の指針】自然再生事業においては, 不確実性に対処するため, 以下の順応的管理などの手法を活用すべきである. 17事業の透明性を確保し, 第3者による評価を行う 18不可逆的な影響に備えて予防原則を用いる 19将来成否が評価できる具体的な目標を定める 20将来予測の不確実性の程度を示す 21管理計画に用いた仮説をモニタリングで検証し, 状態変化に応じて方策を変える 22用いた仮説の誤りが判明した場合, 中止を含めて速やかに是正する 【合意形成と連携の指針】自然再生事業は, 以下のような手続きと体制によって進めるべきである. 23科学者が適切な役割を果たす 24自然再生事業を担う次世代を育てる 25地域の多様な主体の間で相互に信頼関係を築き, 合意をはかる 26より広範な環境を守る取り組みとの連携をはかる

37 0 0 0 卵殻を通したゆで卵調味過程における物質移動現象の視覚的・定量的評価

- 著者

- 豊前 太平 (嶋田 太平)

- 出版者

- 東京工業大学

- 雑誌

- 奨励研究

- 巻号頁・発行日

- 2011

【目的】煮込み調裡における食材へのうま味のしみ込み現象は,煮汁中のうま味成分が食材表面から内部へと浸透する物質移動現象である.本研究は,ゆで卵への調味という身近なテーマを題材とし,高校の教育課程では触れることの少ない化学工学(移動現象論)について,入門的な学習機会を創出することを目的とする.ここでは,食材(ゆで卵)への物質移動について,食紅を用いた視覚的評価,および,煮汁中の金属カチオン濃度の定量的評価から考察する.【題材】おでん料理では,事前に作ったゆで卵を,殻を剥いた状態で煮汁に浸して調味する.一方,「味付けゆで卵」と称されるゆで卵は,「殻付き」の状態で味付けを施されたゆで卵であり,味付けに係わる物質移動は,卵殻を介する点で,おでん料理の場合と大きく異なる.本研究では,味付けゆで卵の調味プロセスについて取り上げる.【実験】精製水,市販の硬水(硬度1468mg/L),または,イオン調製水(Mg^<2+>,Ca^<2+>またはNa^+;0.025~0.1mol/L)500mLをビーカーに取り,生卵を投入後,ガスコンロにて加熱した.沸騰から5分経過後に加熱を終了し,すみやかに卵を取り出した.また,精製水または市販の硬水200mLに食紅0.05gを溶解し,その中に加熱後の殻付きのゆで卵を3~24時間浸すことにより,物質移動の視覚的評価を行った.さらに,卵殻に精製水20mLを入れ,75℃に調節したイオン調製水50mL中で所定時間加熱し,卵殻を通した金属カチオンの移動を評価した.金属カチオンの定量には,イオンクロマトグラフィーまたは原子吸光光度計を用いた.【結果】煮汁から卵殻内への金属カチオンの移動は,浸漬時間60分程度では,有意に現れなかった.これは着色による評価でも同様に観察され,白身の着色は,薄くまばらであった.浸漬時間が24時間と長くすることで,卵殻を通した白身の着色は明確になった.

24 0 0 0 OA ナチス・ドイツの報道操作 -1938年4月10日「国民投票」をめぐって-

- 著者

- 嶋田 直子

- 出版者

- 早稲田大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学 フランス語フランス文学 ドイツ語ドイツ文学 ロシア語ロシア文化 中国語中国文学 (ISSN:13417525)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, pp.175-190, 2016-02-26

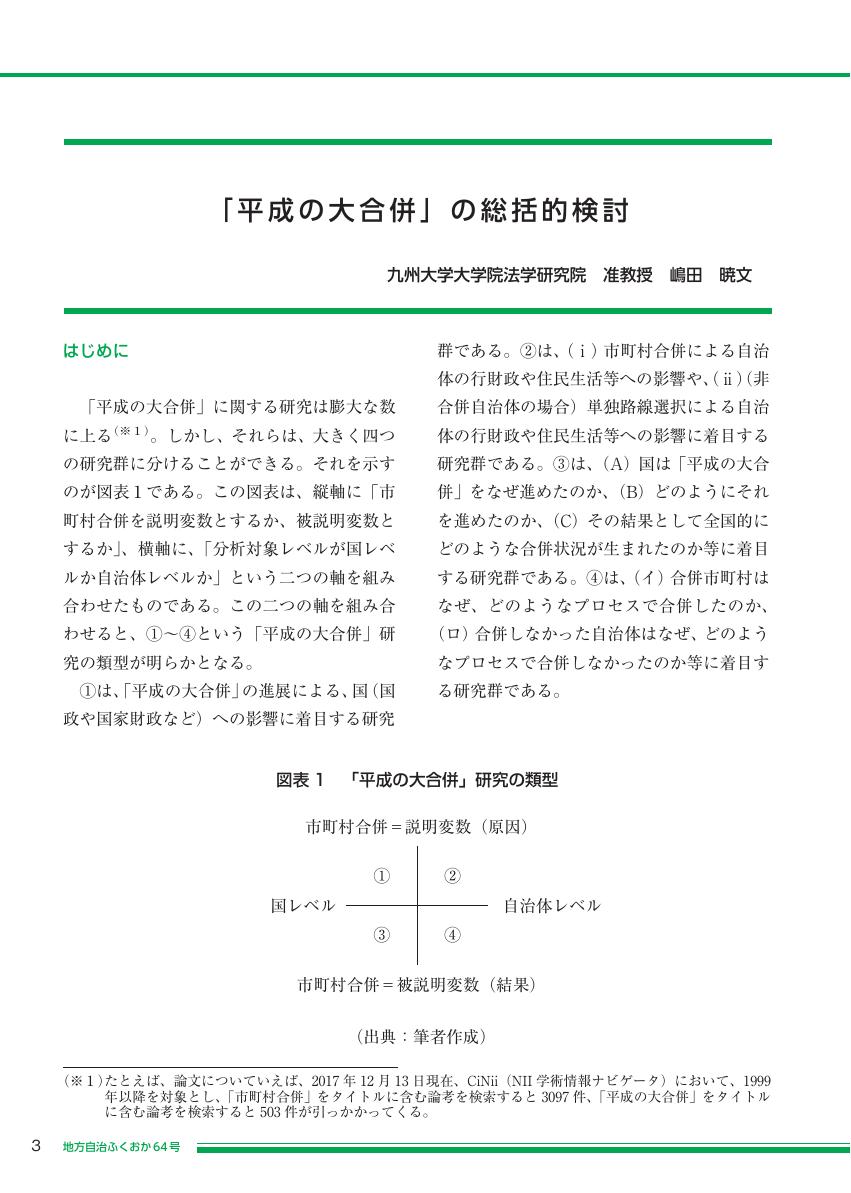

23 0 0 0 OA 「平成大合併」の総括的検討

- 著者

- 嶋田 暁文

- 出版者

- 一般財団法人 福岡県地方自治センター

- 雑誌

- 地方自治ふくおか (ISSN:02872463)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, pp.3-37, 2018 (Released:2019-03-31)

19 0 0 0 OA 能登半島のイカリモンハンミョウ個体群における7年間の個体数変動

- 著者

- 上田 哲行 架谷 成美 西屋 馨 宮川 泰平 嶋田 敬介 福富 宏和 水田 陽斗 酒井 亮輝

- 出版者

- 石川県立大学

- 雑誌

- 石川県立大学研究紀要 = Bulletin of Ishikawa Prefectural University (ISSN:24347167)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-10, 2019-03

絶滅危惧種イカリモンハンミョウは、日本では九州と本州だけに分布する。本州では能登半島の1カ所の海岸にのみ生息する。能登半島では一時絶滅したと考えられていたが、1994 年に現生息地の海岸で再発見された。2012 年から2018 年に行った成虫調査では、再発見当初1800 頭近い個体数が記録されていた海岸北部で最初の3年間はほとんど発見されない状態が続き、その後、緩やかに増え始め2018 年に急増したことが確認された。海岸南部と中央部では、最初の2年間は発見当初とほぼ同じ個体数が維持されており、2014 年から急速に増えたことが確認された。このように能登半島の個体群は、ここ数年は増加傾向にあるが、2010 年前後の著しい個体数低下がボトルネックとなり、遺伝的多様性が低下していることが示唆されている。

19 0 0 0 OA エクスポージャーの治療効果促進のための方略に関する最近の研究動向

- 著者

- 佐藤 友哉 前田 駿太 山下 歩 千先 純 茶原 仁美 嶋田 洋徳

- 出版者

- 早稲田大学人間科学学術院心理相談室

- 雑誌

- 早稲田大学臨床心理学研究

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.1, pp.109-118, 2014-01

18 0 0 0 OA 鈴木宏昭 追悼文集

- 著者

- 阿部 慶賀 有元 典文 安西 祐一郎 今井 むつみ 入來 篤史 植田 一博 内海 彰 大西 仁 大森 隆司 岡田 猛 岡田 浩之 長田 尚子 小田切 史士 小野 哲雄 亀田 達也 川合 伸幸 清河 幸子 久保(川合)南海子 栗山 直子 佐伯 胖 嶋田 総太郎 白水 始 鈴木 聡 諏訪 正樹 高木 光太郎 舘野 泰一 寺尾 敦 伝 康晴 中島 秀之 中村 國則 橋田 浩一 服部 雅史 原田 悦子 針生 悦子 開 一夫 福田 健 堀 浩一 本田 秀仁 松香 敏彦 宮﨑 美智子 三輪 和久 村山 功 横澤 一彦 横山 拓

- 出版者

- 日本認知科学会

- 雑誌

- 認知科学 (ISSN:13417924)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.4, pp.407-433, 2023-12-01 (Released:2023-12-15)

- 参考文献数

- 3

18 0 0 0 OA サフランの薬理学的作用の研究

- 著者

- 塩谷 雄二 嶋田 豊 松田 治巳 高橋 宏三 寺澤 捷年

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.4, pp.823-831, 1995-04-20 (Released:2010-03-12)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 1

駆〓血生薬であるサフランの薬理学的作用を明らかにする目的で, まず投与前に性成熟期の12人の健常女性の月経期, 卵胞期, 黄体期で11-dehydro TXB2, 血小板凝集能, 血液粘度, 血液生化学の検査を行った。月経期では卵胞期または黄体期に比べ, 血液粘度, 血小板凝集能, 11-dehydro TXB2 の上昇と平均赤血球容積 (MCV) の増加を認めた。このことから血液粘度を昇させる要因としてMCVの増加による赤血球変形能の低下が考えられた。月経期では子宮内膜の PGE2 が最高値を示すことから, MCVの増加に PGE2 が関与していることが推測された。次いで6例の対照群には白湯を投与し (約4週間), 他の6例にはサフラン振り出し液を投与し (約4週間), これらの指標の変化を比較検討した。サフランは月経期においてMCVと血液粘度を明らかに低下させたことから, 血液粘度の低下の要因にはMCVの減少による赤血球変形能の改善が関与しているものと考えられた。また血中エストロゲンが低値の卵胞期において11-dehydro TXB2を低下させた。〓血病態においては全血粘度が上昇していること, 血小板のトロンボキサン合成が亢進していることが報告されているが, サフランはこれらの指標に対し明らかな作用を持つことから, 駆〓血作用を有することが健常の性成熟女性で示された。

18 0 0 0 OA 戦後の器楽教育の変遷 ―昭和期の「笛」と「鍵盤ハーモニカ」の扱いを中心として

- 著者

- 嶋田 由美

- 出版者

- 日本音楽教育学会

- 雑誌

- 音楽教育実践ジャーナル (ISSN:18809901)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.2, pp.15-25, 2010 (Released:2018-04-11)

- 参考文献数

- 18

18 0 0 0 比較事例分析に基づく多元的な行政主体間の連携・協働に関する実証研究

本研究は、多元的に分立している国・自治体の行政機関相互の連携・協働の実態を把握し、効果的な連携手法を探究することを目的としている。研究の第3年度目となる平成29年度においては、前年度に引き続き研究会を開催してメンバーの視座の共有を図ったほか、学会の公募企画に応募し、研究成果の発信とピア・レビューの機会を得た。同時に、自治体に対する合同のヒアリング調査を実施した。具体的には第1に、平成29年5月28日に開催された日本行政学会に公募企画「多機関連携の行政学」を応募し、学界への研究成果の発信を行った。同企画では、研究代表者の伊藤正次、研究分担者の松井望、鈴木潔がそれぞれ報告を行い、青木栄一・東北大学大学院准教授を討論者に迎え、討論を行った。第2に、研究会を開催した。まず、日本公共政策学会の開催に合わせ、平成29年6月18日に富山市で通算第6回の研究会を開催した。そこでは、各自の研究分担の内容に関する中間報告を行い、研究全体のとりまとめに向けたスケジュール等を確認した。また、日本政治学会の開催に合わせ、9月24日に九州大学東京オフィスで通算第7回の研究会を開催し、研究分担内容の中間報告とそれに基づく討論を行った。さらに、後述の大牟田調査に合わせ、通算第8回研究会を平成30年3月6日に福岡市で開催し、次年度の研究方針に関する調整を行った。第3に、研究メンバー全員による調査を実施した。平成30年3月5日に大牟田市役所を訪問し、動物園行政、高齢者福祉行政等に関する多機関連携の現状と課題について聞き取りを行った。

17 0 0 0 OA 日本版Buss-Perry攻撃性質問紙 (BAQ) の作成と妥当性, 信頼性の検討

- 著者

- 安藤 明人 曽我 祥子 山崎 勝之 島井 哲志 嶋田 洋徳 宇津木 成介 大芦 治 坂井 明子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.5, pp.384-392, 1999-12-25 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 48 73

The Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992) has been used to investigate links between personality factors and health outcomes. We developed the Japanese version of the Buss-Perry Aggression Questionnaire (BAQ) and assessed validity and reliability of the scale. Study I (N=1 125 college students) used a 45-item rating questionnaire measuring each of four components of aggression: Anger, Hostility, Physical Aggression, and Verbal Aggression. Four aggression subscales emerged clearly from exploratory factor analysis. Study II (N=611 college students) used a 24-item questionnaire and replicated factor structure and factor loadings of Study I. The scales were shown to be highly internally consistent, and stable at appropriate levels over 4-month time period. Normative data, factorial validity, and external evidence of construct, convergent, and discriminant validity for the scales were also presented.

17 0 0 0 OA 「装置」としての表現活動 : ラ・ボルド病院、べてるの家を例として

- 著者

- 嶋田 久美

- 出版者

- 美学会

- 雑誌

- 美學 (ISSN:05200962)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.1, pp.121-132, 2012-06-30

This article explores expression activities in clinical practices focusing on two cases: La Borde Clinic and Bethel House. The former is a psychiatric clinic in France known as a Psychotherapie institutionnelle and the latter is a community in Japan for people with mental disturbances founded in 1984. Both foster unique activities in ways that challenge the dichotomies in clinical practices such as art/therapy, client/therapist and normal/abnormal. In this article, two aspects of expression and art in these unique activities are verified referring to the concept of 'dispositif' by Michel Foucault, Gilles Deleuze and Giorgio Agamben. First, expression and art may function to analyze the power relations around the clinical site. Next, they function to maintain the dynamism of powers that generate liquidity and porosity among people. However, as Deleuze implies, these functions should be examined using immanent criteria. Therefore, these two cases must not be taken as universal models but should be positioned as nodes or hubs of networks concerning clinical environments. Which is why these two cases also urge us to reconsider the perspectives of disease and disability and the roles of group and community.

- 著者

- 三木 文雄 小林 宏行 杉原 徳彦 武田 博明 中里 義則 杉浦 宏詩 酒寄 享 坂川 英一郎 大崎 能伸 長内 忍 井手 宏 西垣 豊 辻 忠克 松本 博之 山崎 泰宏 藤田 結花 中尾 祥子 高橋 政明 豊嶋 恵理 山口 修二 志田 晃 小田島 奈央 吉川 隆志 青木 健志 小笹 真理子 遅野井 健 朴 明俊 井上 洋西 櫻井 滋 伊藤 晴方 毛利 孝 高橋 進 井上 千恵子 樋口 清一 渡辺 彰 菊地 暢 池田 英樹 中井 祐之 本田 芳宏 庄司 総 新妻 一直 鈴木 康稔 青木 信樹 和田 光一 桑原 克弘 狩野 哲次 柴田 和彦 中田 紘一郎 成井 浩司 佐野 靖之 大友 守 鈴木 直仁 小山 優 柴 孝也 岡田 和久 佐治 正勝 阿久津 寿江 中森 祥隆 蝶名林 直彦 松岡 緑郎 永井 英明 鈴木 幸男 竹下 啓 嶋田 甚五郎 石田 一雄 中川 武正 柴本 昌昭 中村 俊夫 駒瀬 裕子 新井 基央 島田 敏樹 中澤 靖 小田切 繁樹 綿貫 祐司 西平 隆一 平居 義裕 工藤 誠 鈴木 周雄 吉池 保博 池田 大忠 鈴木 基好 西川 正憲 高橋 健一 池原 邦彦 中村 雅夫 冬木 俊春 高木 重人 柳瀬 賢次 土手 邦夫 山本 和英 山腰 雅宏 山本 雅史 伊藤 源士 鳥 浩一郎 渡邊 篤 高橋 孝輔 澤 祥幸 吉田 勉 浅本 仁 上田 良弘 伊達 佳子 東田 有智 原口 龍太 長坂 行雄 家田 泰浩 保田 昇平 加藤 元一 小牟田 清 谷尾 吉郎 岡野 一弘 竹中 雅彦 桝野 富弥 西井 一雅 成田 亘啓 三笠 桂一 古西 満 前田 光一 竹澤 祐一 森 啓 甲斐 吉郎 杉村 裕子 種田 和清 井上 哲郎 加藤 晃史 松島 敏春 二木 芳人 吉井 耕一郎 沖本 二郎 中村 淳一 米山 浩英 小橋 吉博 城戸 優光 吉井 千春 澤江 義郎 二宮 清 田尾 義昭 宮崎 正之 高木 宏治 吉田 稔 渡辺 憲太朗 大泉 耕太郎 渡邊 尚 光武 良幸 竹田 圭介 川口 信三 光井 敬 西本 光伸 川原 正士 古賀 英之 中原 伸 高本 正祇 原田 泰子 北原 義也 加治木 章 永田 忍彦 河野 茂 朝野 和典 前崎 繁文 柳原 克紀 宮崎 義継 泉川 欣一 道津 安正 順山 尚史 石野 徹 川村 純生 田中 光 飯田 桂子 荒木 潤 渡辺 正実 永武 毅 秋山 盛登司 高橋 淳 隆杉 正和 真崎 宏則 田中 宏史 川上 健司 宇都宮 嘉明 土橋 佳子 星野 和彦 麻生 憲史 池田 秀樹 鬼塚 正三郎 小林 忍 渡辺 浩 那須 勝 時松 一成 山崎 透 河野 宏 安藤 俊二 玄同 淑子 三重野 龍彦 甲原 芳範 斎藤 厚 健山 正男 大山 泰一 副島 林造 中島 光好

- 出版者

- Japanese Society of Chemotherapy

- 雑誌

- 日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy (ISSN:13407007)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.9, pp.526-556, 2005-09-25

注射用セフェム系抗菌薬cefozopran (CZOP) の下気道感染症に対する早期治療効果を評価するため, ceftazidime (CAZ) を対照薬とした比較試験を市販後臨床試験として実施した。CZOPとCAZはともに1回1g (力価), 1日2回点滴静注により7日間投与し, 以下の結果を得た。<BR>1. 総登録症例412例中最大の解析対象集団376例の臨床効果は, 判定不能3例を除くとCZOP群92.0%(173/188), CAZ群91.4%(169/185) の有効率で, 両側90%, 95%信頼区間ともに非劣性であることが検証された。細菌性肺炎と慢性気道感染症に層別した有効率は, それぞれCZOP群90.9%(120/132), 94.6%(53/56), CAZ群93.3%(126/135), 86.0%(43/50) で, 両側90%, 95%信頼区間ともに非劣性であることが検証された。<BR>2. 原因菌が判明し, その消長を追跡し得た210例での細菌学的効果は, CZOP群89.5%(94/105), CAZ群90.5%(95/105) の菌消失率 (菌消失+菌交代) で, 両群間に有意な差はみられなかった。個々の菌別の菌消失率は, CZOP群91.1%(113/124), CAZ群90.8%(108/119) で両群問に有意な差はみられなかったが, 最も高頻度に分離された<I>Streptococcus pneumoniae</I>の消失率はCZOP群100%(42/42), CAZ群89.5%(34/38) で, CZOP群がCAZ群に比し有意に優れ (P=0.047), 投与5日後においてもCZOP群がCAZ群に比し有意に高い菌消失寧を示した (P=0.049)。<BR>3. 投薬終了時に, CZOP群では52,4%(99/189), CAZ群では50.3% (94/187) の症例において治療日的が達成され, 抗菌薬の追加投与は不必要であった。治療Il的遠成度に関して両薬剤間に有意な差は認められなかった。<BR>4. 随伴症状の発現率はCZOP群3.9%(8/206), CAZ群5.0%(10/202) で両棊剤間に有意な差はなかった。臨床検査値異常変動として, CAZ群に好酸球増多がCZOP絆より多数認められたが, 臨床検査値異常出現率としては, CZOP群31.6% (65/206), CAZ群32.2% (65/202) で, 両群間に有意な差は認められなかった。<BR>以上の成績から, CZOPは臨床効果においてCAZと比較して非劣性であることが検祉された。また<I>S. pneumoniae</I>による下気道感染症に対するCZOPの早期治療効果が確認された。

17 0 0 0 内科領域感染症に対するgrepafloxacinの臨床的評価

- 著者

- 小林 宏行 武田 博明 渡辺 秀裕 太田見 宏 酒寄 享 齋藤 玲 中山 一朗 富沢 麿須美 佐藤 清 平賀 洋明 大道 光秀 武部 和夫 村上 誠一 増田 光男 今村 憲市 中畑 久 斉藤 三代子 遅野井 健 田村 昌士 小西 一樹 小原 一雄 千葉 太郎 青山 洋二 斯波 明子 渡辺 彰 新妻 一直 滝沢 茂夫 中井 祐之 本田 芳宏 勝 正孝 大石 明 中村 守男 金子 光太郎 坂内 通宏 青崎 登 島田 馨 後藤 元 後藤 美江子 佐野 靖之 宮本 康文 荒井 康男 菊池 典雄 酒井 紀 柴 孝也 吉田 正樹 堀 誠治 嶋田 甚五郎 斎藤 篤 中田 紘一郎 中谷 龍王 坪井 永保 成井 浩司 中森 祥隆 稲川 裕子 清水 喜八郎 戸塚 恭一 柴田 雄介 菊池 賢 長谷川 裕美 森 健 磯沼 弘 高橋 まゆみ 江部 司 稲垣 正義 国井 乙彦 宮司 厚子 大谷津 功 斧 康雄 宮下 琢 西谷 肇 徳村 保昌 杉山 肇 山口 守道 青木 ますみ 芳賀 敏昭 宮下 英夫 池田 康夫 木崎 昌弘 内田 博 森 茂久 小林 芳夫 工藤 宏一郎 堀内 正 庄司 俊輔 可部 順三郎 宍戸 春美 永井 英明 佐藤 紘二 倉島 篤行 三宅 修司 川上 健司 林 孝二 松本 文夫 今井 健郎 桜井 磐 吉川 晃司 高橋 孝行 森田 雅之 小田切 繁樹 鈴木 周雄 高橋 宏 高橋 健一 大久保 隆男 池田 大忠 金子 保 荒川 正昭 和田 光一 瀬賀 弘行 吉川 博子 塚田 弘樹 川島 崇 岩田 文英 青木 信樹 関根 理 鈴木 康稔 宇野 勝次 八木 元広 武田 元 泉 三郎 佐藤 篤彦 千田 金吾 須田 隆文 田村 亨治 吉富 淳 八木 健 武内 俊彦 山田 保夫 中村 敦 山本 俊信 山本 和英 花木 英和 山本 俊幸 松浦 徹 山腰 雅弘 鈴木 幹三 下方 薫 一山 智 斎藤 英彦 酒井 秀造 野村 史郎 千田 一嘉 岩原 毅 南 博信 山本 雅史 斉藤 博 矢守 貞昭 柴垣 友久 西脇 敬祐 中西 和夫 成田 亘啓 三笠 桂一 澤木 政好 古西 満 前田 光一 浜田 薫 武内 章治 坂本 正洋 辻本 正之 国松 幹和 久世 文幸 川合 満 三木 文雄 生野 善康 村田 哲人 坂元 一夫 蛭間 正人 大谷 眞一郎 原 泰志 中山 浩二 田中 聡彦 花谷 彰久 矢野 三郎 中川 勝 副島 林造 沖本 二郎 守屋 修 二木 芳人 松島 敏春 木村 丹 小橋 吉博 安達 倫文 田辺 潤 田野 吉彦 原 宏起 山木戸 道郎 長谷川 健司 小倉 剛 朝田 完二 並川 修 西岡 真輔 吾妻 雅彦 前田 美規重 白神 実 仁保 喜之 澤江 義郎 岡田 薫 高木 宏治 下野 信行 三角 博康 江口 克彦 大泉 耕太郎 徳永 尚登 市川 洋一郎 矢野 敬文 原 耕平 河野 茂 古賀 宏延 賀来 満夫 朝野 和典 伊藤 直美 渡辺 講一 松本 慶蔵 隆杉 正和 田口 幹雄 大石 和徳 高橋 淳 渡辺 浩 大森 明美 渡辺 貴和雄 永武 毅 田中 宏史 山内 壮一郎 那須 勝 後藤 陽一郎 山崎 透 永井 寛之 生田 真澄 時松 一成 一宮 朋来 平井 一弘 河野 宏 田代 隆良 志摩 清 岳中 耐夫 斎藤 厚 普久原 造 伊良部 勇栄 稲留 潤 草野 展周 古堅 興子 仲宗根 勇 平良 真幸

- 出版者

- Japanese Society of Chemotherapy

- 雑誌

- 日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy (ISSN:13407007)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.333-351, 1995-07-31

- 被引用文献数

- 2

新規キノロン系経口合成抗菌薬grepafloxacin (GPFX) の内科領域感染症に対する臨床的有用性を全国62施設の共同研究により検討した。対象疾患は呼吸器感染症を中心とし, 投与方法は原則として1回100~300mgを1日1~2回投与することとした。<BR>総投与症例525例のうち509例を臨床効果判定の解析対象とした。全症例に対する有効率は443/509 (87.0%) であり, そのうち呼吸器感染症432/496 (87.1%), 尿路感染症11/13 (84.6%) であった。呼吸器感染症における有効率を疾患別にみると, 咽喉頭炎・咽頭炎19/22 (86.4%), 扁桃炎17/18 (94.4%), 急性気管支炎53/58 (91.4%), 肺炎104/119 (87.4%), マイコプラズマ肺炎17/19 (89.5%), 異型肺炎5/5, 慢性気管支炎117/133 (88.0%), 気管支拡張症48/63 (76.2%), びまん性汎細気管支炎17/19 (89.5%) および慢性呼吸器疾患の二次感染35/40 (87.5%) であった。<BR>呼吸器感染症における細菌学的効果は233例で判定され, その消失率は単独菌感染では154/197 (78.2%), 複数菌感染では22/36 (61.1%) であった。また, 単独菌感染における消失率はグラム陽性菌48/53 (90.6%), グラム陰性菌105/142 (73.9%) であり, グラム陽性菌に対する細菌学的効果の方が優れていた。呼吸器感染症の起炎菌のうちMICが測定された115株におけるGPFXのMIC<SUB>80</SUB>は0.39μg/mlで, 一方対照薬 (97株) としたnornoxacin (NFLX), onoxacin (OFLX), enoxacin (ENX) およびcipronoxacin (CPFX) はそれぞれ6.25, 1.56, 6.25および0.78μg/mlであった。<BR>副作用は519例中26例 (5.0%, 発現件数38件) にみられ, その症状の内訳は, 消化器系18件, 精神神経系13件, 過敏症3件, その他4件であった。<BR>臨床検査値異常は, 490例中49例 (10.0%, 発現件数61件) にみられ, その主たる項目は, 好酸球の増多とトランスアミナーゼの上昇であった。いずれの症状, 変動とも重篤なものはなかった。<BR>臨床効果と副作用, 臨床検査値異常の安全性を総合的に勘案した有用性については, 呼吸器感染症での有用率422/497 (84.9%), 尿路感染症で10/13 (76.9%) であり, 全体では432/510 (84.7%) であった。<BR>以上の成績より, GPFXは呼吸器感染症を中心とする内科領域感染症に対して有用な薬剤であると考えられた。

14 0 0 0 OA 「ふるさと納税」再考―その問題点と制度見直しを踏まえて―

- 著者

- 嶋田 暁文

- 出版者

- 一般財団法人 福岡県地方自治センター

- 雑誌

- 地方自治ふくおか (ISSN:02872463)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, pp.95-111, 2019 (Released:2019-10-28)

- 被引用文献数

- 1

14 0 0 0 OA 中学生の学校ストレッサーの評価とストレス反応との関係

- 著者

- 岡安 孝弘 嶋田 洋徳 丹羽 洋子 森 俊夫 矢冨 直美

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 心理学研究 (ISSN:00215236)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.5, pp.310-318, 1992-12-25 (Released:2010-07-16)

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 40 20

The purpose of this study is to develop a school stressor scale from the events experienced frequently by junior high school students in their daily school life, and to examine the relationship between school stressors and stress responses. In study I, factor analysis of data by 552 students revealed four main factors “teacher”, “friend”, “club activity”, and “study”, which were extracted from initial set of 72 items. In study II, factor analysis of 50 items, of which 39 items were extracted in study I, and 11 new items of free-description type, of data by 622 students, revealed that main stressors in junior high school were following six, “teacher”, “friend”, “club activity”, “study”, “rule”, and “ofcial activity”. Furthermore, multiple regression analyses revealed that “friend” strikingly correlated with “depressive-anxious emotion” and “study” did with “cognition-thought of helplessness”.

12 0 0 0 OA 共感・他者理解におけるミラーシステムと情動・報酬系の活動変化

- 著者

- 嶋田 総太郎

- 出版者

- 心理学評論刊行会

- 雑誌

- 心理学評論 (ISSN:03861058)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.155-168, 2014 (Released:2018-07-13)

- 被引用文献数

- 1